Сравнительная зоология позвоночных / Короткова А.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных животных

.pdf

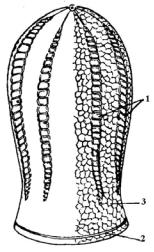

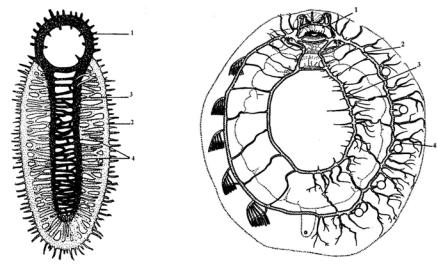

Рис. 61. Схема строения нервного аппарата гребневика: 1 – меридиональные нервные тяжи, 2 – циркуморальное кольцо, 3 – диффузное нервное сплетение

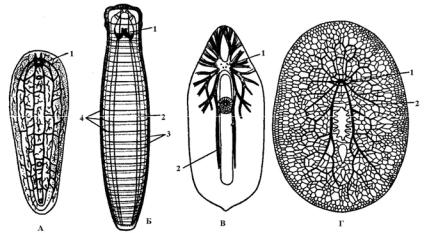

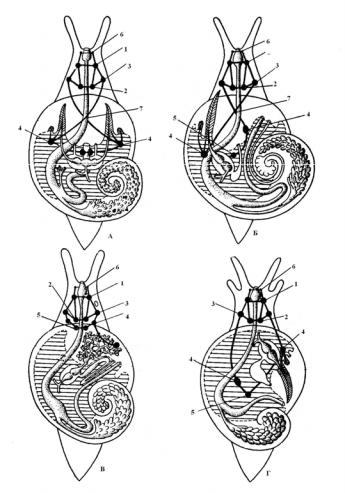

Среди низших червей наиболее примитивный вариант строения нервного аппарата присутствует у бескишечных турбеллярий. Фактически это диффузное сплетение, расположенное под эпителием (рис. 62-А).

В пределах класса турбеллярий происходит усложнение нервного аппарата по перечисленным ранее направлениям. В результате формируется нервный аппарат ортогонального типа, достаточно глубоко погруженный в тело червей. Он состоит из церебрального ганглия, отходящих от него продольных нервных тяжей (коннектив) и соединяющих их поперечных нервных тяжей (комиссур). Таким образом, проявляется тенденция к централизации нервного аппарата и упрощению его внешней архитектоники за счет уменьшения количества коннектив и комиссур. Степень сложности ортогона имеет прямую зависимость от уровня развития животного и обратную – от их размеров. Так, высокоорганизованные мелкие формы имеют сравнительно высокоцентрализованный нервный аппарат, а крупные – сравнительно более диффузный. У многоветвистокишечных турбеллярий (рис. 62-Г), имеющих достаточно большие размеры тела, церебральный ганглий расположен ближе к переднему концу тела или смещен к центру тела. От него почти радиально расходится до 11 пар нервных стволов, связанных комиссурами. У трехветвистых турбеллярий присутствует типичный ортогон (рис. 62-Б). От церебрального ганглия отходят три пары нервных стволов, из которых наиболее развиты брюшные. У прямо-

61

кишечных церебральный ганглий сильно развит. От него идут короткие нервы вперед к органам чувств и назад вдоль тела продольные коннективы, из которых наиболее развиты брюшные (рис. 62 – В).

Рис. 62. Нервная система турбеллярий: А – бескишечные, Б – трехветвистые, В - прямокишечные, Г – многоветвистокишечные,

1 – церебральный ганглий, 2 – брюшные коннективы, 3 – боковые и спинные коннективы, 4 – комиссуры

Удигенетических сосальщиков нервный аппарат ортогонального типа. Присутствует парный церебральный ганглий, от которого отходят назад три пары продольных коннектив, соединенных поперечными комиссурами. У цестод роль церебрального ганглия может принимать на себя сильно развитое первое кольцо ортогона.

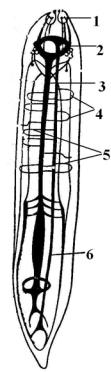

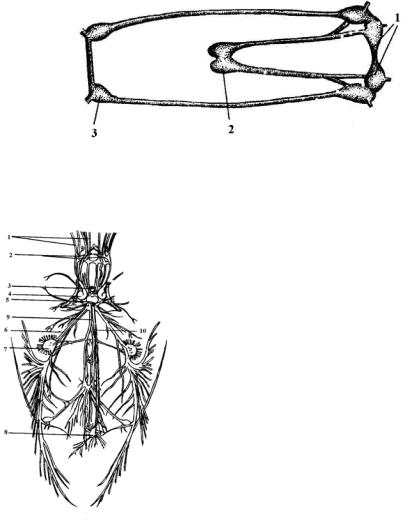

Унематод также имеется типичный ортогон (рис. 63), в котором роль церебрального ганглия выполняет утолщенная передняя комиссура. От нее отходят шесть нервов к переднему концу тела и шесть – к заднему. Последние соединены поперечными полукомиссурами. Нервный аппарат нематод располагается в гиподерме.

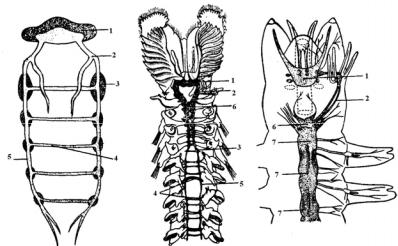

В пределах типа аннелид наблюдается усложнение плана строения нервного аппарата по известным направлениям. Так, у примитивных полихет он располагается эпителиально. По мере усложнения строения он погружается вглубь тела до полного выхода из кожно-мускульного мешка, что характерно также для олигохет и пиявок.

62

Рис. 63. Схема строения нервного аппарата аскариды: 1 – околоротовые чувствительные сосочки, 2 – окологлоточное нервное кольцо, 3 -нервный ствол, 4 – боковые нервные стволы, 5 – полукомиссуры, 6 – спинной нервный ствол.

Все кольчатые черви имеют надглоточный ганглий, или головной мозг, образовавшийся слиянием пары одноименных ганглиев. Он достигает достаточно высокого уровня развития и содержит ассоциативные цен-

тры – стебельчатые, или грибовидные тела. Надглоточный ганглий со-

единяется с подглоточными коннективами, образующими окологлоточное кольцо. От последнего вдоль тела тянутся нервные стволы, соединенные поперечными комиссурами. Этот тип нервного аппарата называют лестничным. В наиболее примитивном случае (у полихет) нервные клетки расположены равномерно вдоль этих стволов (рис. 64 – А). Следующим этапом усложнения является сближение продольных стволов и формирование ганглиев (рис. 64 – Б). В конечном итоге комиссуры исчезают, коннективы сливаются. Ганглии сохраняют парность строения. В результате образуется брюшная нервная цепочка (рис. 64 – В). Ганглии располагаются в каждом сегменте тела метамерно. От них отходят периферические нервы. Как

63

правило, продольного слияния ганглиев не происходит. Только у пиявок, в связи с образованием присосок, первые четыре ганглия нервной цепочки сливаются с подглоточным ганглием, а семь последних сливаются в ганглиозную массу задней присоски.

А |

Б |

В |

Рис. 64. Нервная система различных полихет (А, Б, В): 1 – головной мозг, 2 – окологлоточная коннектива, 3 – брюшные ганглии, 4 – брюшные комиссуры, 5 – брюшной нервный ствол, 6 – подглоточный ганглий, 7 – ганглии брюшной нервной цепочки

Для примитивных моллюсков характерна нервная система лестничного типа без выраженных ганглиев (рис. 65). Так, у полиплакофор присутствует окологлоточное нервное кольцо, от которого отходят парные боковые и педальные нервные стволы. Они соединены комиссурами и отдают периферические нервы ко всем частям тела.

У моноплакофор наблюдается большая централизация нервного аппарата (рис. 66). В частности, выражен церебральный ганглий и, по сравнению с полиплакофорами, уменьшено количество комиссур. У остальных моллюсков нервная система разбросанно-узлового типа, состоящая из не-

64

скольких пар ганглиев, соединенных определенным образом. Этот вариант представляет собой следующий этап развития нервного аппарата.

Рис. 65. Нервнаясистема хитона: |

Рис. 66. Нервнаясистема неопилины: |

||

1 |

– окологлоточное нервное кольцо, |

1 |

– церебральный ганглий, |

2 |

– боковые нервные стволы, |

2 |

– плевровисцеральный ствол, |

3 |

– педальные стволы, |

3 |

– педальный ствол, |

4 |

– комиссуры |

4 |

– жаберные нервы |

Брюхоногие моллюски имеют шесть пар ганглиев (рис. 67). Буккальные ганглии расположены в голове, соединены с церебральными ганглиями, иннервируют щупальца. Церебральные ганглии расположены над глоткой и иннервируют глаза, статоцисты, глотку. В ноге находится пара педальных ганглиев, иннервирующих ее. Они связаны с церебральными и плевральными ганглиями. Последние иннервируют главным образом мантию. Кзади от них лежат парные париетальные ганглии, соединенные коннективами с плевральными и висцеральными ганглиями, и снабжающие нервами ктенидии и осфрадии. Под задней кишкой расположена пара висцеральных ганглиев, иннервирующих органы внутренностного мешка.

В связи с асимметрией и филогенетической торсией у переднежаберных брюхоногих моллюсков присутствует перекрест плевро-париетальных коннектив – так называемая хиастоневрия. У заднежаберных она отсутст-

65

вует в связи с частичной деторсией, а у легочных – в связи со смещением всех ганглиев в голову.

Рис. 67. Нервная система брюхоногих моллюсков: А – двупредсердные переднежаберные, Б – однопредсердные переднежаберные, В – легочные, Г – заднежаберные, 1 – церебральные ганглии, 2 – педальные ганглии, 3 – плевральные ганглии, 4 – париетальные ганглии, 5 – висцеральные ганглии, 6 – буккальные ганглии, 7 – хиастоневрия

66

Нервная система двустворчатых моллюсков (рис. 68) несколько упрощена в связи с малоподвижным образом жизни и редукцией головы. Обычно присутствуют три пары ганглиев, образованных в ходе слияния исходных. Так, между пищеводом и передним мускулом-замыкателем расположена пара цереброплевральных ганглиев, в ноге – педальные, а под задним мускулом-замыкателем - висцеропариетальные ганглии.

Рис. 68. Нервная система двустворчатых моллюсков: 1 – цереброплевральные ганглии, 2 – педальные ганглии, 3 – висцеропариетальные ганглии

У четырехжаберных головоногих моллюсков нервная система сходна с таковой полиплакофор. Она состоит из трех дуг – надглоточной и двух подглоточных, которые лишены нервных узлов. У двужаберных нервная система наиболее совершенна среди беспозвоночных животных (рис. 69).

Рис. 69. Нервная система каракатицы: 1 – нервы щупалец, 2 – брахиальные ганглии, 3 – верхний буккальный ганглий, 4 – оптический ганглий, 5 – головной мозг, 6 – мантийный нерв, 7 – звездчатый ганглий, 8 – желудочный ганглий, 9 – внутренностные нервы, 10 – симпатический нерв

67

Она отличается сложностью строения и функционирования. Ганглии сливаются и образуют головной мозг, лежащий в хрящевой капсуле вокруг начала пищевода. За счет периферических нервов у головоногих формируются дополнительные ганглии. Так, звездчатые ганглии иннервируют мантию, а брахиальные – щупальца.

Помимо описанных аппаратов, практически у всех моллюсков присутствует кожное нервное сплетение.

У членистоногих поверхностное нервное сплетение полностью редуцировано. Центральный отдел нервного аппарата всегда лежит глубоко внутри тела. Присутствуют парные надглоточные ганглии, формирующие головной мозг. Он состоит из трех отделов – протоцеребрума, дейтоцеребрума и тритоцеребрума. В протоцеребруме расположены зрительные центры и стебельчатые (грибовидные) тела, являющиеся ассоциативными центрами. В дейтоцеребруме находятся обонятельные центры. Дейтоцеребрум отсутствует у хелицеровых в связи с отсутствием усиков. Головной мозг соединяется окологлоточным нервным кольцом с брюшной нервной лестницей у примитивных форм или брюшной нервной цепочкой у более совершенных (рис. 70).

Рис. 70. Типы строения нервного аппарата ракообразных: 1 – жаброногих (брюшная нервная лестница), 2 – бокоплавов, 3 – речного рака (брюшная нервная цепочка), 4 – краба (единая ганглиозная масса)

68

Брюшная нервная лестница присуща низшим ракообразным, например, жаброногим ракам (рис. 70-1). Однако во всех случаях на нервных стволах имеются ганглии, обычно по одной паре в каждом сегменте. Для членистоногих характерно и продольное слияние ганглиев в процессе олигомеризации и формировании отделов тела. Это происходит, прежде всего, при цефализации. Так, у речного рака головной мозг образован собственно надглоточными ганглиями, а также антеннулярными и антеннальными ганглиями. Подглоточный ганглий образовался слиянием шести пар следующих ганглиев (рис. 70-3). У крабов в связи с укорочением брюшка все ганглии брюшной нервной цепочки сливаются в один узел (рис. 70-4).

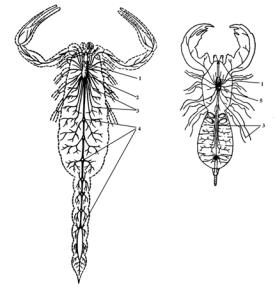

Сильное слияние ганглиозной массы присуще паукообразным, что так же связано со слиянием сегментов. У скорпионов головной мозг соединяется с головогрудной ганглиозной массой, за которой следуют семь пар ганглиев брюшной нервной цепочки (рис. 71-А). У пауков все ганглии брюшной цепочки сливаются в единый узел (рис. 71-Б), а у клещей сливаются еще и с головным мозгом.

Рис. 71. Нервный аппарат паукообразных: А – скорпиона, Б – паука, 1 – головной мозг, 2 – грудная ганглиозная масса, 3 –перифериче- ские нервы, 4 – брюшные ганглии, 5 – единая ганглиозная масса

АБ

69

У многоножек строение нервной системы близко к таковой аннелид. Присутствует головной мозг, окологлоточные коннективы и брюшная нервная цепочка.

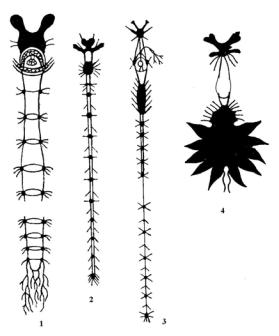

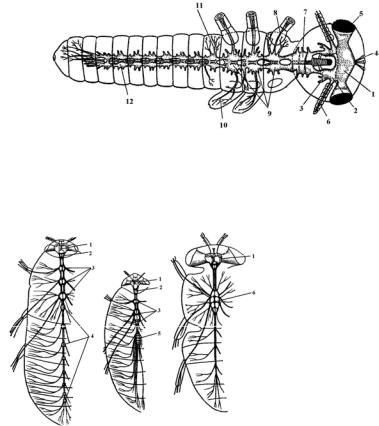

Наибольшей сложности среди членистоногих достигает мозг насекомых (рис. 72). Он состоит из трех отделов (протоцеребрума, дейтоцеребрума и тритоцеребрума), каждый из которых сформирован несколькими ганглиозными скоплениями. В протоцеребруме располагаются сильно развитые грибовидные тела. Головной мозг связан коннективами с подглоточным ганглием, а он, в свою очередь, с брюшной нервной цепочкой

(рис. 72).

Рис. 72. Нервный аппарат насекомых: 1 – протоцеребрум, 2 – дейтоцеребрум, 3 – тритоцеребрум, 4 – глазки, 5 – глаза, 6 – усики, 7 – подглоточный ганглий, 8 – нервы конечностей, 9 – грудные ганглии, 10 – нервы крыльев, 11 – сегментарные нервы брюшка, 12 – брюшные ганглии

Рис. 73. Нервный аппарат различных насекомых:

1 – головной мозг,

2 – подглоточный ганглий,

3 – грудные ганглии,

4 – брюшные ганглии,

5 – брюшная ганглиозная масса, 6 – единая ганглиозная масса

А Б В

70