- •1) Понятие, предмет и метод иогп.

- •1. Предмет, методы и периодизация истории отечественного государства и права

- •2) Периодизация истории отечественного государства и права.

- •3) Историография изучения проблемы истории отечественного государства и права.

- •4) Место истории отечественного государства и права в системе юридических наук.

- •5) Концептуальные основы формационного и цивилизационного подходов в изучении иогп.

- •6) Образование древнерусского государства. "Норманская" теория происхождения древнерусского государства.

- •8) Развитие форм правления Древней Руси. Дворцово-вотчинная система.

- •9) Русская правда как памятник права:историография, источники, редакция.

- •10) Основные черты уголовного права в Древней Руси по русской правде.

- •11) Правовое положение социальных групп в Древней Руси по русской правде: феодалы, смерды, закупы, холопа.

- •12) Русские феодальные княжества в условиях политической раздробленности в 12-14 века: общественный строй, организация гос.Власти, право.

- •13) Характерные особенности общественно-политического строя Ростово-Суздальской и Галицко-Волынского княжества.

- •15) Государственная организация и право Новгородской феодальной республики.

- •16) Псковская судная грамота 1467 года: общая характеристика

- •18) Нормы уголовного права по Псковской Судной грамоте: классификация преступлений, виды и цели наказаний.

- •19) Судопроизводство по Русской Правде. Система доказательств.

- •20) Золотая Орда: аппарат управления, источники права Великая Яса Чингис-хана (1206год)

- •21) Гражданско-правовые отношения по Русской Правде : наследственное право, обязательственное право, в виде договоров.

- •22) Развитие права в Литовском государстве.

- •23) Причины, источники и особенности централизации русских земель вокруг Московского княжества в 13-15 веках.

- •24) Судебник 1497 года: процессуальное право, система доказательств.

- •25) Судебник 1497г.: уголовное право.

- •26) Сословно-представительный строй при Иване 4 (Боярская дума, приказы, земские соборы, управление)

- •27) Опричнина и ее характерные особенности.

- •29) Развитие русского феодального права в 15 веке.

- •30) Обязательное и наследственное право в 15- 16 веках.

- •31) Судебник1550 года: система преступлений и наказаний, судебный процесс.

- •1. Убийство.

- •1.Похищение чужого имущества

- •2. Истребление или повреждение чужого имущества:

- •5.Продажа в рабство.

- •7.Тюремное заключение

- •32) Церковное право 15-18 веков.

- •33) Соборное уложение 1649 года как свод феодального права: источники, общая характеристика.

- •34) Судебное право по Соборному уложению 1649 года.

- •36) Феодально-поземельные отношения по Соборному уложению 1649 года.

- •37) Дворцовые вотчины и общинные земли русского государства в 15-17 веках.

- •38) Семейные отношения, условия наследования по Соборному уложению 1649 года.

- •39) Обязательственное право по Соборному уложению 1649 года.

- •40) Становление абсолютной монархии в России ( конец 17- начало 18в.)

- •41) Идеология, социальная структура российского общества периода абсолютизма.

- •42) Социальная дифференциация в период абсолютизма.

- •43) Централизация власти и формирование профессиональной бюрократии в период абсолютизма.

- •44) Земельные, финансовые и налоговые преобразования в период абсолютной монархии.

- •45) Секуляризация по указу 1764 года.

- •46) Государственные реформы в первой четверти 18 века: общая характеристика.

- •48) Табель о рангах.

- •49) Реформа высших органов государственной власти и управления в первой четверти 18 века.

- •50) Сенат 1711 как чрезвычайный орган, его компетенции и дальнейшая судьба.

- •52) Военная реформа в первой четверти 18 века.

- •53) Развитие государственной системы во второй четверти 18 века.

- •54) Правовые акты второй четверти 18 века: регламенты, манифесты, именные указы, уставы.

- •55) Артикулы Воинские и краткое изображение процессов первой четверти 18 века.

- •56) Судебные органы первой четверти 18 века.

- •57) Судебная система первой четверти 18 века.

- •58) Гражданское право первой четверти 18 века.

- •59) Договорные обязанности периода абсолютизма.

- •60) Нормы наследственного права периода абсолютизма.

- •61) Просвещенный абсолютизм в России.

- •62) Уложенная комиссия 1754 года: периодизация и характерные особенности.

- •63) Проекты Уложенной комиссии 1754 года.

- •64) Законодательная деятельность Уложенной комиссии 1754 года.

- •65) Губернская реформа 1775 года.

- •66) Судебная система по реформе 1775 года и ее органы управления.

- •67) Правонарушения и санкции по "Уставу благочиния" 1782 года.

- •68) Абсолютизм и его особенности в России.

- •69) Манифест Петра 3 и "Жалованная грамота" 1785: общая характеристика.

- •70) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: общая характеристика.

- •71) Гражданское, семейное и наследственное право в россии в первой половине 19 века.

- •72) Развитие государственной системы в первой половине 19 века.

- •73) Изменения в правовом положении церкви в период абсолютизма.

- •74) Понятие преступления и проступка по Уложению 1845 года.

- •75) Система преступлений и наказаний по Уложению 1845 года.

- •76) Кодификация русского права в первой половине 19 века.

- •77) Рефораторская деятельность м.М. Сперанского.

- •78) Свод закона м.Бэкона и его раздел.

- •79) Характерные особенности "Свода законов Российской империи" 19 века.

- •80) Развитие права по "Своду законов Российской империи"

- •81) Виды договоров по "Своду законов Российской империи"

- •82) Кодификация и развитие уголовного права в первой половине 19 века.

- •83) Государственно-политический кризис 50-х годов в 19 веке.

- •84) Крестьянская реформа 1861 года: разработка и принятие.

- •85) Механизм реализации крестьянской реформы 1861 года.

- •86) Формирование всесословного самоуправления периода перехода к буржуазной монархии.

- •87) Судебная реформа периода перехода к буржуазной монархии.

- •88) Мировые судьи: правовое, гражданское положение.

- •89) "Временное положение об устройстве полиции" 1862 года.

- •90) Военная реформа периода перехода к буржуазной монархии.

- •91) Развитие государственной системы в условиях "неоабсолютизма"

- •92) Контрреформы 80-90 годов 19 века.

- •93) Развитие права в условиях "неоабсолютизма".

- •94) Система уголовного права по "Уложению о наказаниях уголовных и исправительных" 1845 года.

- •95) Редакции "Уложения о наказаниях уголовных и исправительных" 1845 года.

- •96) Общая и особенная части "Уложения о наказаниях уголовных и исправительных" 1845 года.

- •97) Изменение политической системы в конце 19 начале 20 века.

- •98) Новые организационные формы общественных движений.

- •99) Программный материал общественных движений.

- •101) Оформление конституционной монархии в России.

- •102) 1, 2, 3 И 4 государственные думы в России: образование, полномочия, избирательные законы, цель и результаты.

- •103) Законодательство о предприятиях(1905г.)

- •104) Реформаторская деятельность Столыпина.

- •105) Изменения в государстенном аппарате в годы Первой Мировой войны.

- •106)Развитие права в начале 20 века.

- •107) Государственная дума и Государственный совет в российской империи: порядок избрания, состав и компетенция.

- •108) Манифест 17 октября 1905 года. Основные гос. Законы 1906 года.

- •109) Изменения в общественном и государственном строе Российской империи (1905-1907).

- •110) Февральская революция 1917 года и свержение монархии в России. Провозглашение республики.

- •111) Законодательная политика Временного правительства

- •112) Временное правительство в России и формы в области государственного строительства.

- •113) Земельные комитеты: цель и метод работы.

- •114) Изменения в государственном аппарате и праве в период Первой Мировой войны.

- •115) Государство и право России после Февральской буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917года)

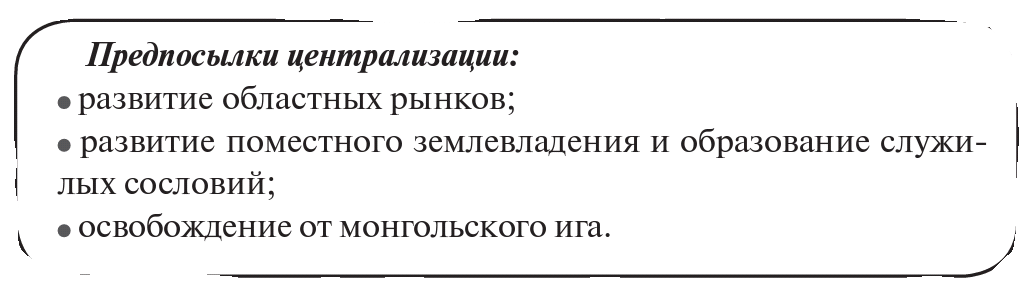

23) Причины, источники и особенности централизации русских земель вокруг Московского княжества в 13-15 веках.

В

основе объединения русских земель лежал

целый ряд факторов:

В

основе объединения русских земель лежал

целый ряд факторов:

Во

второй половине XIV в. в СевероВосточной

Руси усили лась тенденция к объединению

земель. Центром объединения стало

Московское княжество, выделившееся из

ВладимироСуз дальского еще в XII в.

Ослабление и распад Золотой Орды,

развитие экономических междукняжеских

связей и торговли, образо вание новых

городов и укрепление социального слоя

дворянства сыграли роль объединяющих

факторов. В Московском княжестве

интенсивно развивалась система поместных

отношений: дворяне получали землю от

великого князя (из его домена), за службу

и на срок службы. Это ставило их в

зависимость от князя и укрепляло его

власть. С XIII в. московские князья и

церковь начинают осуществлять широкую

колонизацию заволжских территорий,

образуются но вые монастыри, крепости

и города, происходит покорение и ас

симилирование местного населения.

Говоря о «централизации» следует иметь

в виду два процесса: объединение русских

земель вокруг нового центра — Москвы

и создание централизованного

государственного аппарата, новой

структуры власти в Московском государстве.

Во

второй половине XIV в. в СевероВосточной

Руси усили лась тенденция к объединению

земель. Центром объединения стало

Московское княжество, выделившееся из

ВладимироСуз дальского еще в XII в.

Ослабление и распад Золотой Орды,

развитие экономических междукняжеских

связей и торговли, образо вание новых

городов и укрепление социального слоя

дворянства сыграли роль объединяющих

факторов. В Московском княжестве

интенсивно развивалась система поместных

отношений: дворяне получали землю от

великого князя (из его домена), за службу

и на срок службы. Это ставило их в

зависимость от князя и укрепляло его

власть. С XIII в. московские князья и

церковь начинают осуществлять широкую

колонизацию заволжских территорий,

образуются но вые монастыри, крепости

и города, происходит покорение и ас

симилирование местного населения.

Говоря о «централизации» следует иметь

в виду два процесса: объединение русских

земель вокруг нового центра — Москвы

и создание централизованного

государственного аппарата, новой

структуры власти в Московском государстве.

В ходе централизации происходило преобразование всей по литической системы. На месте множества самостоятельных кня жеств образуется единое государство. Изменяется вся система сюзеренновассальных отношений: бывшие великие князья сами становятся вассалами московского великого князя, складывается сложная иерархия феодальных чинов. К XV в. происходит резкое сокращение феодальных привилегий и иммунитетов. Складыва ется иерархия придворных чинов, даваемых за службу: введенный боярин, окольничий, дворецкий, казначей, чины думных дворян, думных дьяков и т. д. Формируется принцип местничества, свя зывающий возможности занятия государственных должностей с происхождением кандидата, его родовитостью. Это привело к тщательной и подробной разработке проблем генеалогии, "родос ловцев" отдельных феодальных родов и семей.

24) Судебник 1497 года: процессуальное право, система доказательств.

Существовало 2 вида процесса: состязательный и розыскной. Если в состязательном процессе инициатива самого судебного разбирательства находилась в основном у сторон, от которых зависело представление суду тех или иных доказательств, возможны были замены сторон, то в собственном процессе вся инициатива находилась в руках суда. Исключалась возможность замены ответчика наймитом или прекращение дела.

1. Состязательный процесс.

Сторонами в процессе могли быть все – от малолетних (ст. 52), до холопов включительно. Стороне в случае невозможности участвовать в процессе можно было предоставлять право выставить за себя наймита (ст. 52). Стороны и послухи (свидетели) могли «очистить себя присягой», и для наймитов было обязательно «поле» (ст. 52). Этим то и объясняется тот факт, что в качестве наймитов часто выступали холопы вместо своих господ.

Дело начиналось по жалобе истца, т.н. «челобитной», которая излагала предмет спора и, как правило, была словесной. По получению челобитной суд назначал судью, выдавал приставу «приставную грамоту», в которой указывалась цена иска и его основания. Кроме «приставной» давалась «срочная» грамота, которую недельщик обязан был вручить сторонам и либо собственноручно доставить ответчика в суд, либо взять его на поруки (поручиться за его явку). (ст.ст. 36, 37).

Стороны обязаны были явиться в суд в срок, указанный в срочной грамоте. Срок можно было отсрочить, заплатив пошлину (ст. 26). Неявка ответчика в суд в сроке влекла за собою признание его виновным без разбора дела и выдачу истцу на восьмой день после назначенного срока суда т.н. «бессудной грамоты». (ст. 27). Неявка истца в суд влекла за собой прекращение дела.

Подача жалобы не ограничивалась каким-либо сроком, за исключением споров о земле. Подавать иск о земле можно было только в течение определенного срока: от 3-х (по искам землевладельцев – бояр, дворян, крестьян) до 6-ти (по великокняжеским землям) лет. (ст. 63). В случае подачи иска срок исковой давности приостанавливался и земля временно находилась в распоряжении великого князя и суда. (ст. 63).

Процесс носил состязательный характер, при котором обе стороны считались истцами.

Доказательства.

Собственное признание. Оно предусматривало возможность признания или отказа от всего или от части иска и могло произойти на любой стадии рассмотрения дела. В случае полного признания иска судебное разбирательство прекращалось (ст. 53).

Свидетельские показания (послушничество). Послухом могли быть в т.ч. и холопы. Однако показания свидетелей расценивались в зависимости от их социальной принадлежности (чем выше статус, тем больше верили свидетельству). В отличие от сторон послухи не могли заменить себя наймитом, а должны были сами идти на поле (ст. 49). Явка послухов в суд была обязательной (ст. 50). Не подтверждение послухом обстоятельств, приведенных истцом, лишало истца права на удовлетворение иска. (ст. 51).

Поле. Поле можно было заменить свидетельскими показаниями, и только если свидетели говорили против ответчика, тот прибегал к полю (ст. 48). Поле назначалось по личным искам, не затрагивающим интересов государства. Участие на поле было обязательно для обеих сторон либо лично, либо через наймитов. Наблюдение за поединком вели окольничий и дьяк (ст. 68). Побежденная на поединке сторона уплачивала иск, судные и полевые пошлины, отдавала окольничему свой доспех и платила продажу. (ст. 7). Судебник предусматривал возможность замены поля присягой. (ст. 48).

Присяга. Она также, как и «поле», применялась при отсутствии других, более достоверных видов доказательств. Большей частью присяга употреблялась при спорах между иноземными торговцами. (ст. 58). В зависимости от того, кто приносит присягу – истец ли подтверждает свое требование, или ответчик принесением присяги очищает себя от иска – различалась присяга подтвердительная или очистительная.

Письменные доказательства делились на 2 вида:

Договорные акты, заключенные сторонами – заемные, служилые кабалы, рядные, купчие, закладные, духовные;

Акты официальные, выдаваемые от имени государства: правые (ст. 40), полные (ст. 24), бессудные (ст. 25) грамоты.