1797

.pdf

Сырые баллы по всем факторам были переведены в стены. Диапазон проявления личностных черт, отраженных в том или ином факторе в индивидуальных показателях, варьирует от одного до десяти, а среднее значение составляет пять стенов.

Достоверность среднегрупповых различий вычислялась с помощью t- критерия Стьюдента. Связи изучаемых переменных оценивались по коэффициенту корреляции r-Пирсона [16].

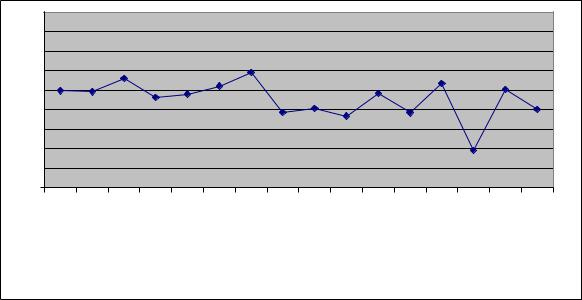

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ проявлений факторов, характеризующих выборку в целом, позволил выделить ряд личностных черт, выраженность которых отличается от среднего уровня (5 стенов) на ± 1 стен. По ряду факторов выраженность личностных черт выше средних значений. Отсюда рассматриваемую выборку юношей в целом характеризуют такие личностные черты, как: доброта, общительность (А), эмоциональная устойчивость (С), высокая совестливость (G), смелость (Н), проницательность, расчетливость (N), гибкость (Q1), высокий самоконтроль поведения (Q3) (рисунок).

Только по фактору (Q2) показатель по выборке существенно ниже среднего значения, что свидетельствует о выраженности высокой социабельности, большой зависимости от группы.

|

10 |

|

|

9 |

|

|

8 |

|

Стены |

7 |

|

6 |

||

5 |

||

4 |

||

|

||

|

3 |

|

|

2 |

|

|

1 |

|

|

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 |

|

|

Факторы |

|

|

Проявление личностных черт у студентов-юношей |

по выборке 118 человек (стены)

По остальным факторам в анализируемой выборке наблюдаются средние или близкие к таковым значения. Это свидетельствует, что для выборки студентов-юношей первого курса технического вуза характерен средний уровень выраженности личностных свойств в диапазоне шкал: высокий – низкий интеллект (В), доминантность – конформность (E), беспечность – озабоченность (F), мягкосердечность – суровость (I),

112

подозрительность – доверчивость (L), мечтательность – практичность (M), расчетливость – наивность (N), склонность к чувству вины – самоуверенность (О), фрустрированность – нефрустрированность (Q4) (табл. 1).

Сравнение полярных по уровню проявления интеллекта групп юношей выявило ряд существенных различий в проявлениях черт личности. Так, юноши с высоким интеллектом характеризуются более выраженными: обособленностью, отчужденностью (А), озабоченностью (F), суровостью, жесткостью (I), социабельностью, зависимостью от группы (Q2), импульсивностью и низким самоконтролем (Q3), а также высоким интеллектом (В), мечтательностью (М), склонностью к чувству вины (О), гибкостью (Q1) и фрустрированностью, напряженностью

(Q4).

Юноши с низким уровнем интеллекта в сравнении с теми, у кого выявлен высокий уровень его проявления, отличаются более выраженными чертами: добротой, сердечностью (А), беспечностью (F), мягкосердечностью, нежностью (I), самодостаточностью, самостоятельностью (Q2), высоким самоконтролем поведения (Q3), а также низким интеллектом (В), практичностью (М), самоуверенностью (О), ригидностью (Q1) и нефрустрированностью, расслабленностью (Q4).

Юноши со средним уровнем интеллекта по ряду факторов зани-

мают промежуточное значение между двумя вышерассмотренными группами. При этом прямолинейные однонаправленные различия выявлены по факторам (В) и (I), по которым лица со средним уровнем интеллекта на статистически значимом уровне отличаются от юношей, как с высоким, так и с низким интеллектом.

В отношении других факторов картина неоднозначна. По значениям факторов (А, М, О, Q1, Q2, Q3, Q4) юноши со средним уровнем интеллекта ближе к значениям по аналогичным факторам у юношей с высоким уровнем интеллекта. Лишь по фактору (F) студенты со средним уровнем интеллекта ближе к студентам с низким уровнем его проявления. То есть студенты со средним и высоким уровнями проявления интеллекта характеризуются во многом схожими личностными чертами. Первых отличает отпоследнихлишьболеевыраженнаябеспечность,легкомысленность(F).

При этом студенты со средним уровнем интеллекта имеют наименьшее значение по фактору (N) и, следовательно, характеризуются меньшей проницательностью и расчетливостью, большей наивностью и простотой, чем студенты с высоким и низким уровнями проявления интеллекта, у которых этот фактор выражен одинаково.

113

Таблица 1

Проявления личностных черт у студентов, различающихся уровнем интеллекта

Уровни |

|

|

|

|

|

|

|

|

Факторы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

интел- |

А |

B |

C |

|

E |

F |

G |

H |

I |

L |

M |

N |

O |

|

Q1 |

Q2 |

|

Q3 |

Q4 |

лекта |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Высокий |

5,46 |

6,57 |

6,46 |

|

5,54 |

5,14 |

6,35 |

7,16 |

4,00 |

5,32 |

5,00 |

6,38 |

5,19 |

6,54 |

2,43 |

5,41 |

5,41 |

||

М1 ± m |

± |

± |

± |

|

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± 1,61 |

± |

± 2,01 |

± |

||

|

1,97 |

1,54 |

1,59 |

|

1,56 |

1,51 |

1,67 |

1,57 |

1,25 |

2,07 |

2,03 |

2,37 |

2,37 |

|

|

1,85 |

|

|

2,01 |

Средний |

5,74 |

5,96 |

6,41 |

|

5,65 |

5,98 |

6,30 |

6,91 |

4,89 |

4,98 |

4,85 |

5,28 |

5,02 |

6,67 |

2,78 |

5,76 |

5,26 |

||

М2 ± m |

± |

± |

± |

|

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± 2,12 |

± |

± 1,93 |

± |

||

|

1,95 |

1,15 |

1,92 |

|

1,37 |

1,60 |

0,99 |

1,84 |

1,39 |

1,98 |

1,59 |

2,05 |

2,60 |

|

|

1,88 |

|

|

2,05 |

Низкий |

6,80 |

5,17 |

6,94 |

|

5,66 |

6,26 |

5,97 |

6,69 |

5,74 |

4,91 |

4,09 |

6,00 |

4,23 |

5,66 |

3,54 |

7,09 |

4,26 |

||

М3 ± m |

± |

± |

± |

|

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± |

± 2,04 |

± |

± 1,95 |

± |

||

|

2,0 |

1,27 |

1,61 |

|

1,41 |

1,48 |

1,40 |

1,79 |

1,36 |

1,65 |

1,65 |

1,86 |

1,97 |

|

|

1,70 |

|

|

2,08 |

|

|

|

|

Достоверность среднегрупповых различий (t-критерий Стьюдента) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

М1 -М2 |

0,64 |

1,98 |

0,12 |

|

0,34 |

2,43* |

0,15 |

0,66 |

3,04** |

0,76 |

0,37 |

2,19* |

0,3 |

|

0,32 |

0,84 |

|

0,81 |

0,32 |

М1 -М3 |

2,83** |

4,15** |

1,26 |

|

0,33 |

3,13** |

1,03 |

1,18 |

5,58** |

0,92 |

2,07* |

0,74 |

1,85 |

|

2,00* |

2,61* |

|

3,56** |

2,35* |

М2 -М3 |

2,36* |

2,83** |

1,33 |

|

0,02 |

0,80 |

1,18 |

0,55 |

2,74** |

0,16 |

2,06* |

1,62 |

1,54 |

|

2,16* |

1,88 |

|

3,00** |

2,14* |

Примечание. В этой и последующих таблицах знак * – достоверность различий (либо корреляционных связей) на уровне значимости Р ≤ 0,05; ** – P ≤ 0,01.

114

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение личностных черт студентов с полярными уровнями проявления интеллекта, между которыми и обнаружены наиболее выраженные различия. При этом известно, что сами по себе отдельно взятые факторы не могут адекватно отражать ту или иную черту личности, а конкретные проявления фактора во многом обусловлены особенностями проявлений других сопутствующих факторов. Отсюда интерпретация результатов предполагает анализ сочетаний проявлений определенных факторов. В интерпретации совокупного проявления факторов мы опирались на данные, изложенные в работе А.Н. Капустиной [7].

Так, студенты с полярными уровнями интеллекта различаются по сочетанию факторов (А), (F) и (Н). У лиц с высоким интеллектом это сочетание выглядит так: (А–), (F–)3. По фактору (Н) различия не столь выражены, но все же имеющаяся направленность свидетельствует о несколько более высоком уровне проявления по смелости (Н) у лиц с высоким интеллектом. Данное сочетание позволяет отметить, что студентам этой группы свойственны сдержанность, рассудительность и избирательность в установлении межличностных контактов, активность в социальной сфере, а также возможность проявления делового лидерства.

Студентов же с низким уровнем проявления интеллекта характеризует противоположное сочетание проявлений черт личности по указанным факторам: (А+), (F+), а также несколько менее выраженная смелость (Н). Это говорит о том, что данным лицам чаще свойственны: открытость, экспрессивность, импульсивность в межличностном общении.

Из вышеприведенного следует, что характеристика по фактору (А) обретает определенную спецификув зависимости от того,как выражены, в частности, факторы (F) и (Н).

Со стороны эмоциональных проявлений студентов с высоким интеллектом отличает следующая выраженность факторов: (I–), (M+), (O+), совокупность проявлений которых отражает низкую чувствительность, некоторую эмоциональную уплощенность, развитое воображение, недовольство собой, подверженность сомнениям, стремление к самосовершенствованию. Также указанное сочетание факторов обусловливает направленность на свой внутренний мир, низкую

3 Знак «+» или «–» означает, что проявление фактора не выше или ниже среднего значения по шкале стенов от 1 до 10, а отличает на статистически значимом (либо близком к таковому) уровне лиц с высоким и низким интеллектом.

115

прагматичность в поведении, затруднения при решении практических задач.

Относительно интеллектуальных характеристик для лиц с высокими умственными способностями характерна следующая совокупность выраженности факторов: (В+), (М+) и (Q1+). Данное сочетание отражает подвижность мышления, развитую аналитичность, развитые интеллектуальные интересы, стремление к новым знаниям, склонность к свободомыслию, радикализму, высокую эрудированность, широту взглядов. Напротив, для лиц с низким интеллектом характерна иная выраженность указанных факторов (В–), (М–), (Q1–), что отражает невысокую оперативность мышления, сниженные интеллектуальные интересы, направленность на практическую, конкретную деятельность.

Последнее с очевидностью указывает на тесную и взаимообусловленную связь личностных черт с умственным развитием. Различия в уровнях проявлений умственных способностей сопряжены с очевидными различиями в свойствах личности. Обращает на себя внимание мотивационный компонент, отражающий низкую направленность на получение знаний студентов с низким уровнем интеллекта, и наоборот.

Данные корреляционного анализа, проведенного дифференцированно для студентов с полярными уровнями интеллекта, дополняют и детализируют вышеобозначенные различия (табл. 2 и 3).

На уровне интегрального показателя – общего интеллекта − наибольшее количество связей и большая степень их тесноты выявлены именно у юношей с низким интеллектом. Так, у них наряду с положительной связью с фактором (В), общий интеллект на статистически значимом уровне положительно связан с факторами (C), (F), (Q1) и отрицательно с фактором (О). Соответственно в данной выборке интеллект выше у лиц эмоционально устойчивых (С), беспечных (F), более гибких (Q1) и испытывающих меньшее чувство вины (О). У высокоинтеллектуальных студентов значимая положительная связь отмечена только с фактором (В).

В группе студентов с низким интеллектом наблюдается достаточно интересный факт – более высокий интеллект в группе низкоинтеллектуальных студентов встречается чаще у лиц с более выраженной беспечностью. Для объяснения данного факта необходим более глубокий анализ, выходящий за рамки настоящей статьи.

116

Таблица 2

Корреляционные связи черт личности и умственных способностей у студентов с высоким уровнем интеллекта

Суб- |

|

|

|

|

|

|

|

Факторы |

|

|

|

|

|

|

|

|

тесты |

А |

B |

C |

E |

F |

G |

H |

I |

L |

M |

N |

O |

Q1 |

Q2 |

Q3 |

Q4 |

1 |

- 080 |

109 |

- 174 |

- 175 |

115 |

- 231 |

- 045 |

065 |

067 |

304 |

-373* |

411* |

- 069 |

- 040 |

- 269 |

219 |

2 |

-383* |

197 |

- 241 |

- 207 |

- 098 |

- 132 |

- 248 |

- 051 |

484** |

016 |

238 |

384* |

- 250 |

140 |

- 254 |

249 |

3 |

- 227 |

467** |

- 026 |

-486** |

- 264 |

032 |

- 296 |

123 |

- 186 |

276 |

184 |

- 029 |

156 |

187 |

010 |

024 |

4 |

- 008 |

260 |

233 |

142 |

- 012 |

243 |

158 |

069 |

058 |

- 180 |

038 |

- 197 |

003 |

- 013 |

- 203 |

- 005 |

5 |

125 |

181 |

154 |

- 056 |

006 |

134 |

005 |

101 |

- 161 |

- 047 |

- 240 |

- 136 |

371* |

- 213 |

325* |

- 033 |

6 |

122 |

- 039 |

033 |

- 029 |

090 |

104 |

- 037 |

- 232 |

112 |

- 017 |

207 |

077 |

- 070 |

-363* |

160 |

203 |

7 |

- 262 |

- 083 |

218 |

106 |

121 |

- 184 |

147 |

085 |

- 394* |

- 247 |

- 037 |

- 237 |

215 |

- 150 |

- 009 |

- 184 |

8 |

- 107 |

105 |

076 |

035 |

- 051 |

066 |

138 |

353* |

110 |

- 039 |

- 188 |

- 123 |

070 |

- 225 |

- 100 |

090 |

9 |

032 |

169 |

016 |

196 |

244 |

140 |

068 |

-378* |

080 |

- 135 |

- 083 |

221 |

148 |

150 |

217 |

039 |

IQ |

- 166 |

351* |

127 |

- 069 |

080 |

090 |

019 |

010 |

025 |

- 067 |

- 082 |

060 |

192 |

- 209 |

024 |

157 |

Примечание. В этой и следующей таблицах нули и запятые опущены.

Таблица 3

Корреляционные связи черт личности и умственных способностей у студентов с низким уровнем интеллекта

Суб- |

|

|

|

|

|

|

|

Факторы |

|

|

|

|

|

|

|

|

тесты |

А |

B |

C |

E |

F |

G |

H |

I |

L |

M |

N |

O |

Q1 |

Q2 |

Q3 |

Q4 |

1 |

116 |

- 100 |

132 |

- 088 |

024 |

- 059 |

- 056 |

145 |

-353* |

- 289 |

- 086 |

- 046 |

017 |

- 166 |

113 |

150 |

2 |

167 |

171 |

158 |

096 |

- 031 |

- 076 |

110 |

- 106 |

- 053 |

185 |

- 008 |

-130 |

252 |

-369* |

187 |

- 177 |

3 |

- 043 |

165 |

155 |

088 |

- 052 |

- 109 |

- 112 |

- 260 |

- 226 |

197 |

169 |

- 242 |

253 |

- 100 |

- 064 |

- 193 |

4 |

177 |

113 |

114 |

139 |

212 |

- 037 |

007 |

048 |

001 |

-388* |

-379* |

- 080 |

- 032 |

161 |

- 121 |

132 |

5 |

084 |

445** |

199 |

130 |

- 023 |

109 |

- 031 |

- 318 |

- 193 |

304 |

152 |

-464** |

277 |

- 098 |

164 |

017 |

6 |

261 |

253 |

077 |

356* |

372* |

017 |

- 163 |

070 |

- 185 |

115 |

- 078 |

- 232 |

241 |

- 210 |

- 234 |

019 |

7 |

207 |

- 208 |

255 |

- 029 |

145 |

- 021 |

176 |

- 048 |

281 |

042 |

060 |

- 001 |

255 |

045 |

151 |

-455** |

8 |

- 087 |

334* |

130 |

011 |

055 |

078 |

006 |

065 |

296 |

108 |

159 |

- 032 |

194 |

031 |

065 |

- 104 |

9 |

- 052 |

306 |

069 |

217 |

228 |

243 |

236 |

- 030 |

011 |

037 |

- 008 |

- 091 |

040 |

- 052 |

- 154 |

163 |

IQ |

237 |

467** |

396* |

314 |

334* |

073 |

077 |

- 134 |

- 086 |

126 |

018 |

- 395* |

474** |

- 215 |

- 017 |

- 161 |

117

Исходя из установленных фактов, нельзя сделать вывод о том, что проявления личностных черт в большей степени связаны с умственными способностями у юношей с низким интеллектом. При рассмотрении корреляционных связей черт личности с отдельными умственными способностями видно, что в обеих выборках количество значимых связей как с вербальными, так и с невербальными показателями практически одинаково.

Дело в том, что в ряде случаев связи личностных черт с умственными способностями у высокоинтеллектуальных студентов разнонаправлены, что в итоге приводит к отсутствию выраженных связей на уровне интегрального показателя – общего интеллекта. В частности, наблюдаются разнонаправленные связи по фактору (С): с одними способностями (субтесты 1 и 2) – отрицательные, а с другими (субтесты 4, 5 и 7) – положительные направленности связей. Аналогичная картина наблюдается по фактору (О): положительные связи с субтестами 1 и 2 нивелируют отрицательную направленность связей по большинству других субтестов (4, 5, 7, 8), что приводит к отсутствию связи данного личностного фактора с общим уровнем интеллекта. Отсюда можно сделать вывод о более противоречивой структуре связей личностных черт с умственными способностями у студентов с высоким интеллектом, в то время как у лиц с низким интеллектом эти связи более однонаправленны и менее противоречивы.

Таким образом, полученные данные показывают наличие определенных отличий в проявлениях личностных черт у юношей, различающихся уровнем интеллекта. Юношам с высоким интеллектом свойственны большая внутренняя напряженность, высокая избирательность в общении, ответственность, склонность к самоупрекам, но при этом они нуждаются в одобрении и поддержке окружающих, эмоционально неустойчивы. Юноши с низким интеллектом характеризуются меньшей внутренней напряженностью, беззаботностью, но при этом они проявляют высокую самостоятельность, не чувствительны к оценкам окружающих, эмоционально устойчивы. Юноши со средним уровнем интеллекта, в проявлении личностных черт занимающие промежуточное место между двумя описанными группами, все же ближе к группе лиц с высоким интеллектом.

Результаты проведенного исследования подтверждают положение о том, что умственное развитие теснейшим образом сопряжено с формированием личностных черт и личности в целом. При этом трудно однозначно судить о том, что является определяющим и ведущим за собой развитие тех или иных личностных проявлений. Ве-

118

роятно, развитие умственных способностей и личностных черт взаимообусловливают друг друга. Как личностные черты сказываются на умственном развитии, так и умственное развитие определяет формирование черт личности. В этой связи Б.Г. Ананьев писал: «… обособление личности и интеллекта представляется нам противоречащим реальному развитию человека, при котором социальные функции, общественное поведение и мотивации всегда связаны с процессом отражения окружающего мира, особенно с познанием общества, других людей и самого себя» [2, с. 307]. Соответственно развитие отдельных сторон личности протекает в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Отсюда и педагогические воздействия должны учитывать взаимосвязи в развитии умственной, нравственной, двигательной и других сфер личности. В этой связи справедливо мнение Б.Г. Ананьева о том, что гомогенные связи между обучением и развитием не раскрывают всей сложности развития той или иной стороны личности (умственной, двигательной, нравственной, эстетической и др.). Качественное управление учебной деятельностью, обусловливающей развитие личности как целостного образования, невозможно путем простого суммирования знаний о закономерностях развития ее различных сторон и, как следствие, путем суммирования изолированных обучающих и воспитательных воздействий на отдельно взятые стороны личности.

Б.Г. Ананьев утверждал, что, воздействуя на один компонент развития, можно изменять другие его стороны. Это положение нашло свое подтверждение в ряде исследований. В частности, Т.М. Дьяченко [6] проведено исследование на выборках школьников, обучающихся по разным образовательным программам. Установлено, что меньшая учебная нагрузка и применение принципа воспитательных доминант (эстетической – в начальной школе, социально-нравственной – в средних классах) обеспечивает более высокий темп и уровень интеллектуального развития по сравнению с программами, ориентированными на повышенную сложность обучения. Установленный факт свидетельствует о наличии гетерогенных связей между развитием умственной и нравственной сфер личности, когда воздействия на эмо- ционально-эстетическую и нравственную сферы ведут к ускорению интеллектуального развития, в то время как перегрузка интеллектуальной сферы усиленным гомогенным воздействием на нее тормозит умственное развитие. Отмеченное позволяет говорить о том, что создание оптимальных условий для развития той или иной сферы лично-

119

сти невозможно без учета взаимной обусловленности в развитии тех или иных сторон личности в онтогенезе.

Развитие умственных способностей происходит не просто в результате количественных и даже качественных изменений в функционировании отдельных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения, внимания), а осуществляется на фоне изменения в ходе онтогенеза структурных взаимосвязей между различными процессами, свойствами многоуровневых проявлений индивидуальности.

Влияние обучения на развитие учащегося опосредствуется его индивидуальными особенностями. Приобретая относительно устойчивый характер, индивидуальные личностные свойства влияют на процесс учения, его результативность и тем самым на отношения учащихся к нему, на активность, уверенность в своих силах субъекта учения [8].

Изучение личностных черт весьма актуально в отношении установления соотношения между успеваемостью и умственным развитием учащихся. Известно, что причиной неуспеваемости могут являться различные факторы, причем не только интеллектуальные. В их число входят разнообразные личностные проявления субъектов учения [11]. Как указывал В.Н. Дружинин, в группе с высокой успеваемостью практически не встречаются лица с низким интеллектом, в то время как в группу низкоуспевающих нередко попадают учащиеся со средним и даже высоким уровнями проявления интеллекта. Вполне очевидно, что в последнем случае корень проблемы находится не в интеллектуальной сфере, а в личностных особенностях учащихся. Место ученика в диапазоне учебной успеваемости определяется не когнитивными факторами, а личностными особенностями ученика, в первую очередь учебной мотивацией и чертами «идеального ученика» (исполнительность, дисциплинированность, отсутствие критичности, доверие к авторитетам и др.) [5]. Следовательно, и коррекционная работа должна быть направлена в первую очередь не на «подтягивание» умственного развития (на что нередко уповают педагоги), а именно на «выправление» личностного профили учащегося, на актуализацию познавательных потребностей, создание положительного отношения к учению, уверенности в своих силах и др.

Таким образом, очевидно, что для создания оптимальных условий развития личности, для обеспечения максимального эффекта учебновоспитательных воздействий необходимы знания о том, какие взаимовлияния, положительные и отрицательные переносы наблюдаются между умственным и личностным развитием в процессе взросления.

120

Качественное управление процессом учения должно основываться на знании различных личностных проявлений субъекта учебной деятельности, с тем чтобы в максимальной степени актуализировать познавательную активность и саморегуляцию умственной деятельности.

Библиографический список

1.Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. Избранные психологические труды. – М.; Воронеж, 1996. – 384 с.

2.Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1969. – 339 с.

3.Волочков А.А. Активность субъекта как фактор психического развития (гипотезы, модели, факты) // Психологический журнал. – 2003. − Т. 24. − № 3. – С. 22 – 31.

4.Выгодский Л.С. Избранные психологические исследования. – М., 1956. –

242 с.

5.Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000. –

368 с.

6.Дьяченко Т.М. Динамика интеллектуального и личностного развития детей младшего школьного и подросткового возраста (лонгитюдное исследование): автореф. … дис. канд. психол. наук. – СПб., 2006. – 26 с.

7.Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. – СПб.: Речь, 2001. – 112 с.

8.Костюк Г.С. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1988.

–304 с.

9.Ломов Б.Ф. Системность в психологии. – М.; Воронеж, 1996. – 384 с.

10.Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. – М.; Воронеж, 2003. – 720 с.

11.Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка. – М.; Воронеж, 1998. – 448 с.

12.Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. – М.: Педагогика, 1986. – 256 с.

13.Мерлин В.С. Связь социально-типичного и индивидуального в личности // Типологические исследования по психологии личности. – Пермь: ПГПИ, 1967.

–Вып. 4. – С. 3 – 16.

14.Моросанова В.И., Аронова Е.А. Саморегуляция и самосознание субъекта // Психологический журнал. – 2008. − Т. 29. − № 1 . – С. 14 – 22.

15.Моросанова В.И., Коноз Е.М. Регуляторные аспекты экстраверсии и нейротизма: новый взгляд // Вопросы психологии. – 2001. – № 2. – С. 59 – 74.

16.Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. – СПб.: Речь, 2004. – 392с.

17.Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. – М., 1959. –

351 с.

18.Рукавишников А.А., Соколова М.В. Факторный личностный опросник Кеттелла: методическое руководство. – СПб.: «ИМАТОН», 2006. – 96 с.

121