- •2. Статистический и термодинамический методы изучения систем многих частиц.

- •3. Массы атомов и молекул. Количество вещества.

- •4. Молекулярные силы

- •5. Агрегатные состояния вещества. Характер теплового движения в этих состояниях. Особенности теплового движения в различных агрегатных состояниях вещества.

- •6. Понятие вероятности. (Частотное и априорное определения вероятности события.)

- •7. Некоторые теоремы теории вероятности. (Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условие нормировки вероятностей.)

- •8. Интегральная функция распределения. Случайные величины. Интегральная функция распределения случайной величины и её свойства.

- •9. Плотность вероятности и её свойства.

- •10. Средние значения случайных величин. (математическое ожидание). Среднее по времени и среднее по ансамблю. Эргодическая гипотеза (без доказательства).

- •11. Дисперсия и её свойства.

- •15. Модель идеального газа.

- •16. Равновесные состояния и процессы. Термодинамическое равновесие. Равновесные процессы.

- •17. Распределения молекул газа по направлениям движения в состоянии равновесия.

- •18. Число ударов молекул о стенку сосуда (о единицу площади за единицу времени).

- •19. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов для давления. (Давление иг с точки зрения мкт.)

- •20. Температура и ее измерение. Эмпирические (Опытные) температурные шкалы. Идеально-газовая шкала температур.

- •21. Температура – мера средней кинетической энергии поступательного движения молекул. Молекулярно-кинетический смысл температуры.

- •22. Уравнение Менделеева – Клапейрона (Уравнение состояния идеального газа). Законы идеального газа (следствия из этого уравнения).

- •25. Распределение Максвелла для относительных скоростей (формула).

- •26. Экспериментальная проверка распределения Максвелла (опыт Штерна, опыт Ламерта).

- •27. Распределение Больцмана. Идеальный газ во внешнем поле сил. Барометрическая формула.

- •28. Распределение Максвелла-Больцмана

- •29. Понятие об отрицательных абсолютных температурах.

- •30. Флуктуация. Зависимость относительной флуктуации от числа частиц в системе. Роль флуктуации в науке и технике.

- •31. Теорема о равномерном распределении энергии теплового движения по степеням свободы. Число степеней свободы молекул. Средняя энергия теплового движения молекул газа.

- •32. Броуновское движение. Проверка распределения Больцмана в опытах с броуновским движением. Формула Эйнштейна для описания броуновского движения.

- •33. Внутренняя энергия. Термодинамический метод. Выражение для внутренней энергии идеального газа.

- •34. Работа и количество тепла. Первый закон термодинамики. Работа при равновесном и неравновесном изменении объема системы.

- •35. Теплоемкость. Применение 1-го начала термодинамики для вычисления теплоемкости вещества.

- •36. Теплоемкость молекулярного водорода (экспериментальная). Классическая теория теплоемкостей идеального газа. Ограниченность теоремы о равномерном распределении энергии по степеням свободы.

- •38. Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты идеального газа. Работа идеального газа при адиабатическом изменении его объема.

- •39. Политропные процессы. Уравнение политропы идеального газа. Работа идеального газа при политропическом процессе.

- •40. Обратимые и необратимые процессы.

- •41. Круговые термодинамические процессы и циклы. Тепловые и холодильные машины. Работа при круговом процессе. Первое начало термодинамики в применении к круговому процессу.

- •42. Второе начало термодинамики в формулировках Кельвина и Клаузиуса, их эквивалентность. Недостаточность первое начала термодинамики для однозначного описания процессов, происходящих в природе.

- •43. Цикл Карно и его кпд.

- •44. Теоремы Карно. Кпд цикла Карно – верхний предел кпд тепловых машин.

- •45. Равенство Клаузиуса. Энтропия. Свойства энтропии. Математическое выражение второго начала термодинамики для обратимых процессов. Постоянство энтропии при обратимых процессах в замкнутой системе.

- •46. Основное уравнение термодинамики для обратимых процессов. Энтропия идеального газа.

- •48. Свободная энергия системы.

- •51. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса (дифференциальное).

- •52. Уравнение Ван-дер-Ваальса – Уравнение состояния неидеальных газов. Опытное определение констант уравнения Ван-дер-Ваальса.

- •54. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Адиабатическое расширения газа ВдВ в пустоту.

- •55. Эффект Джоуля-Томсона. Общая термодинамическая теория дифференциального эффекта Джоуля-Томсона.

- •56. Эффект Джоуля-Томсона в газе Ван-дер-Ваальса.

- •57. Сжижение газов. Получение низких и сверхнизких температур. Метод магнитного охлаждения.

- •58. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметр газовых молекул. Понятие об эффективном сечении процесса столкновения частиц.

- •59. Общее уравнение явлений переноса. Явления переноса. Общее уравнение явлений переноса в газах.

- •60. Теплопроводность. Уравнение теплопроводности. Основной закон теплопроводности – закон Фурье. Вычисление и экспериментальное определение коэффициента теплопроводности.

- •61. Внутреннее трение (вязкость) газов. Основной закон вязкости – закон Ньютона. Вычисление (и экспериментальное определение) коэффициента вязкости.

- •62. Диффузия. Основной закон диффузии – закон Фика. Вычисление коэффициента самодиффузии газов.

- •63. Некоторые свойства разреженных газов. Физические явления в сильно разреженных газах. Определение вакуума. Течение и равновесие газов в условиях вакуума. Молекулярное течение. Тепловая эффузия.

- •64. Теплопроводность и вязкое трение в ультраразреженных газах.

- •65. Общие свойства жидкостей.

- •66. Молекулярное давление и поверхностное натяжение жидкостей.

- •67. Явления на границе жидкости и твердого тела.

- •68. Избыточное давление под искривленной поверхностью жидкости. Формула Лапласа.

- •69. Капиллярные явления.

- •70. Давление насыщенного пара над искривленной поверхностью жидкости.

- •72. Кипение. Перегрев жидкостей.

- •74. Кристаллические решетки. Решетки Браве. Элементы симметрии решетки. Классификация решеток Браве по кристаллографическим системам.

- •77. Плавление, кристаллизация и возгонка (сублимация) твердых тел.

- •78. Теплоемкость твердых тел. Классическая теория и ее недостатки.

- •79. Фазовая диаграмма кристалл-жидкость-газ. Тройная точка.

- •80. Фазовые переходы первого и второго рода. Фазовая диаграмма гелия.

34. Работа и количество тепла. Первый закон термодинамики. Работа при равновесном и неравновесном изменении объема системы.

Пусть внутренняя энергия системы изменилась за счет взаимодействия с внешней средой на величину dU. По закону сохранения и превращения энергии таким же по абсолютной величине должно быть изменение энергии тех тел окружающей среды, с которыми провзаимодействовала система.

Полная работа, которой обменивается рассматриваемая система с окружающими телами,

(2.3.8)

(2.3.8)

где n

– число разнородных воздействий

(механических, электрических, магнитных

и т. д.) на тело. Элементарную работу,

совершаемую системой над внешними

телами, условились считать положительной

;

если работа совершается над системой,

то ей приписывается отрицательный

знак

;

если работа совершается над системой,

то ей приписывается отрицательный

знак

Работа – это способ обмена энергией между системой и окружающей средой. Если такового обмена нет, то ни у рассматриваемой системы, ни у окружающей среды нет определенного количества работы, т. е. работа не является функцией состояния.

Способ изменения внутренней энергии системы не сопровождается макроскопической (видимой) работой, т. е. при этом способе внешние тела не перемещаются или не изменяются действующие на систему внешние поля. Этот способ изменения внутренней энергии системы называют теплообменом (теплопередачей) и заключается он в том, что рассматриваемая система приводится в тепловой контакт с внешней средой, имеющей температуру, отличную от температуры самой системы.

Количество энергии, которым обменивается система и окружающая среда в процессе теплообмена, называют количеством теплоты.

Количество теплоты проявляется только в процессе обмена энергией системы и окружающей среды. У тела может быть только определенное количество внутренней энергии. Поэтому внутренняя энергия – функция состояния, а теплота, как и работа, не является функцией состояния.

Все три введенные

величины – внутренняя

энергия, работа и теплота входят в

уравнение первого закона термодинамики.

Согласно этому закону, количество

теплоты

,

полученное системой, расходуется на

изменение

внутренней энергии

,

полученное системой, расходуется на

изменение

внутренней энергии

и на совершение системой работы

и на совершение системой работы

:

:

(2.3.9)

(2.3.9)

Если система частиц

изолирована, т. е. не обменивается

энергией с окружающей средой ни в форме

работы

ни в форме теплоты

ни в форме теплоты

то

то

и внутренняя энергия сохраняется (U

= const).

Таким образом, первый закон термодинамики

– это приложение более общего закона

сохранения энергии к термодинамическим

процессам,

при которых происходит превращение

работы, понимаемой в обобщенном

смысле (2.3.8), в теплоту и теплоты в работу.

и внутренняя энергия сохраняется (U

= const).

Таким образом, первый закон термодинамики

– это приложение более общего закона

сохранения энергии к термодинамическим

процессам,

при которых происходит превращение

работы, понимаемой в обобщенном

смысле (2.3.8), в теплоту и теплоты в работу.

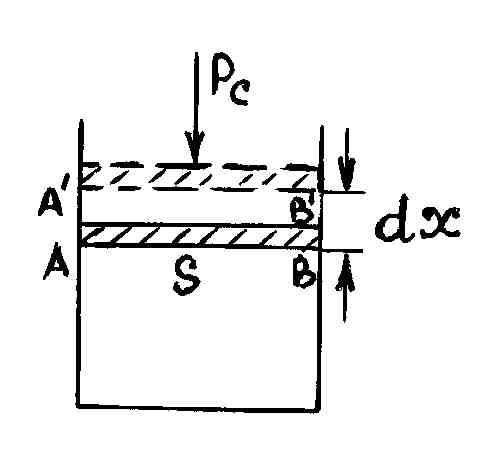

Пусть газ, заключенный

в цилиндр и закрытый сверху невесомым

подвижным поршнем, находится в равновесии.

Это значит, что давление газа p

равно внешнему давлению

среды (рис. 24).

среды (рис. 24).

Р и с.24

Положим, что

газ бесконечно медленно (равновесно)

расширился за счет полученного тепла

и поршень переместился на

из положения АВ

в положение

из положения АВ

в положение

.

Вычислим работу, которую при этом

совершил газ. Работа эта заключается в

том, что газ при расширении преодолевает

внешнее давление

,

под которым он находится. По определению

работы

.

Вычислим работу, которую при этом

совершил газ. Работа эта заключается в

том, что газ при расширении преодолевает

внешнее давление

,

под которым он находится. По определению

работы

(2.4.1)

(2.4.1)

где

– внешняя сила давления, преодолеваемая

газом, а

– внешняя сила давления, преодолеваемая

газом, а

–

увеличение объема газа при его расширении,

–

увеличение объема газа при его расширении,

– площадь поршня.

– площадь поршня.

Работа расширения, совершаемая газом, при конечном изменении объема

(2.4.2)

(2.4.2)

Ясно, что работа

расширения против сил внешнего давления

производится только тогда, когда

изменяется объем тела

и когда внешнее давление

не равно нулю. Если же

сохраняется постоянным, то какие бы

изменения ни претерпевали любые другие

параметры, характеризующие состояние

газа (температура, давление, внутренняя.

энергия и т. д.), работа расширения всегда

будет равна нулю. С другой стороны, если

объем газа изменяется, но внешнее

давление все время равно нулю

и когда внешнее давление

не равно нулю. Если же

сохраняется постоянным, то какие бы

изменения ни претерпевали любые другие

параметры, характеризующие состояние

газа (температура, давление, внутренняя.

энергия и т. д.), работа расширения всегда

будет равна нулю. С другой стороны, если

объем газа изменяется, но внешнее

давление все время равно нулю

как это имеет место при расширении

газа в вакуум, то работа расширения тоже

равна нулю. Поэтому с точки зрения

возможности совершения газом работы

против внешнего давления

параметр

является жестко связанным с этим

давлением, как говорят, сопряжен с ним.

как это имеет место при расширении

газа в вакуум, то работа расширения тоже

равна нулю. Поэтому с точки зрения

возможности совершения газом работы

против внешнего давления

параметр

является жестко связанным с этим

давлением, как говорят, сопряжен с ним.

Знак работы

определяется знаком

Так как абсолютное давление – существенно

положительная величина, то при расширении

Так как абсолютное давление – существенно

положительная величина, то при расширении

работа производится газом над внешней

средой и, как видно из соотношений

(3.4.1–3.4.2), положительна, при сжатии

работа производится газом над внешней

средой и, как видно из соотношений

(3.4.1–3.4.2), положительна, при сжатии

работа совершается внешней средой над

газом и, как видно из тех же соотношений,

отрицательна.

работа совершается внешней средой над

газом и, как видно из тех же соотношений,

отрицательна.

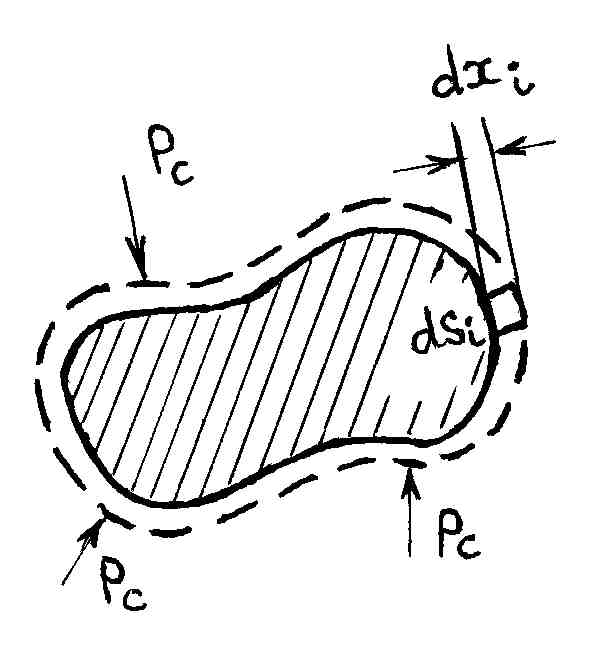

Формулы (2.4.1–2.4.2) справедливы не только для газов, но и для жидких и твердых тел. Рассмотрим, например, твердое тело, помещенное в жидкую или газообразную среду, которая при отсутствии внешних полей оказывает одинаковое давление на любые участки поверхности этого тела (рис. 25)

Р и с. 25

Постоянство давления легко объясняется тем, что молекулы среды, находящейся в состоянии равновесия, движутся по всем направлениям с одинаковой вероятностью, с одинаковыми средними скоростями и на каждую единицу поверхности тела приходится в среднем одинаковое число ударов молекул одинаковой силы (закон Паскаля). При наличии внешнего поля силы тяжести давление также можно считать постоянным на всей поверхности тела, если размеры его таковы, что можно пренебречь изменениями гидростатического давления.

Пусть при расширении

тела элементарные участки его поверхности

переместились по нормали к ним на

расстояние

переместились по нормали к ним на

расстояние

.

Тогда работа на i-м

участке

.

Тогда работа на i-м

участке

Полная работа тела

по увеличению объема на

что совпадает с формулой (2.4.1).

Чтобы процесс был

равновесным, он должен протекать

бесконечно медленно. При этом давление

газа

и внешнее давление среды

отличаются на бесконечно малую величину,

т. е. для равновесных процессов справедливо

равенство

и внешнее давление среды

отличаются на бесконечно малую величину,

т. е. для равновесных процессов справедливо

равенство

(2.4.3)

(2.4.3)

Поэтому формулы (2.4.1–2.4.2) для равновесного процесса приобретают вид:

, (2.4.4)

, (2.4.4)

(2.4.5)

(2.4.5)

где

– давление газа (внутреннее давление

в системе), которое может быть вычислено

из уравнения состояния, например, из

уравнения Менделеева – Клапейрона,

если газ идеальный. Особо отметим, что

формулы (2.4.4–2.4.5) справедливы только

для равновесных процессов. Если процесс

неравновесный, то давление газа отличается

от давления окружающей среды на

конечную величину. В этом случае

расширение газа протекает с конечной

скоростью, внешнее давление

меньше давления

газа на конечную величину и, соответственно,

полезная работа

при неравновесном процессе меньше

полезной работы

при неравновесном процессе меньше

полезной работы

при равновесном процессе, т. е.

при равновесном процессе, т. е.

. (2.4.6)

. (2.4.6)

При неравновесном сжатии, наоборот, внешнее давление больше давления газа, поэтому и затраченная работа на сжатие больше, чем в случае равновесного процесса, т. е.

(2.4.7)

(2.4.7)

При неравновесных процессах работа расширения всегда меньше а работа сжатия больше, чем при равновесных процессах.