- •Введение

- •Часть I

- •Анатомия ладонного апоневроза.

- •Этиология, патогенез, клиника и классификация контрактуры Дюпюитрена

- •1. Анатомия ладонного апоневроза

- •2. Этиология и патогенез контрактуры Дюпюитрена

- •3. Клиническая картина

- •4. Классификация форм контрактуры Дюпюитрена

- •Часть II

- •Лечение контрактуры Дюпюитрена

- •1. Консервативное лечение контрактуры Дюпюитрена

- •2. Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена

- •2.1. Показания к оперативному лечению

- •2.1.1. Данные собственных исследований результатов лечения на разных стадиях болезни

- •2.1.2. Противопоказания к оперативному лечению

- •2.2. Объем иссечения ладонного апоневроза

- •2.2.1. Данные собственных исследований влияния объема иссечения ладонного апоневроза на результаты лечения

- •2.2.2. Оперативная техника иссечения ладонного апоневроза (апоневрэктомия)

- •2.3. Хирургический доступ к ладонному апоневрозу

- •2.3.1. Данные собственных исследований влияния характера доступа на результаты лечения

- •2.4. Устранение дефицита кожных покровов

- •2.4.1. Данные собственных исследований но разработке новых способов пластического устранении дефектов кожи после апоневрэктомии

- •2.5. Послеоперационный период, реабилитация больных и оценка отдаленных результатов

- •2.5.1. Ведение послеоперационного периода

- •2.5.2. Осложнения хирургического лечения контрактуры Дюпюитрена и меры их профилактики

- •2.5.3. Отдаленные результаты лечения

- •Заключение

- •Список литературы

должна включать следующие элементы:

üадекватное обезболивание;

üиммобилизацию в положении разгибания пальцев в течение3 дней (с последующим ночным шинированием в течение 10-12 дней при необходимости);

üпрепараты, улучшающие реолотические свойства крови, при пластике островковыми лоскутами за 3 дня до и 5 дней после операции;

üначиная с 3-го дня после операции, курс лечебной физкультуры ежедневно до восстановления полного объема движений пальцев;

üпеременное магнитное поле с целью профилактики отечного синдрома с3-го дня после операции (10-15 процедур);

üкурс фонофореза с гидрокортизоном и троксевазином после снятия швов;

üкурс витамина Е в течение месяца.

2.5.2.Осложнения хирургического лечения контрактуры Дюпюитрена и меры их профилактики

Оценивая результаты лечения, авторы отмечают значительный уровень осложнений

и рецидивов болезни.

Из осложнений отмечают повреждения анатомических структур(пальцевых нервов и сосудов), гематому, некроз и расхождение краев ран, инфекцию, парестезии, рубцовые и

артрогенные контрактуры, пейродистрофический синдром [53, 71, 99, 115, 163, 181, 200].

D. Quaglino el al. (1997) на основании гистохимических исследований видят причину

высокого процента рецидивов в тотальных изменениях фибробластов в миофибробласты

во всем апоневрозе, независимо от площади клинических проявлений. При |

этом J. P. |

||||||

Variaii, et al. (1990), P. L. May (1991), R. M. Mc Farlane (1991) отмечают крайне |

редкое |

||||||

появление рецидива под кожным лоскутом после дер-мофасциэктомии. |

|

|

|||||

Осложнения, отмечавшиеся в нашей практике, разделили на 3 группы: |

|

|

|||||

1. |

Витраонсрацнонныс |

осложнения (возникшие |

в |

процессе |

|

оперативного |

|

вмешательства): повреждение анатомических структур. |

|

|

|

|

|||

2. |

Осложнения |

раннего |

послеоперационного |

периода(возникшие |

в |

период |

|

заживления ран первые 3 недели послеоперационного периода): |

|

|

|

||||

üишемический некроз островкового лоскута;

üгематомы;

üкраевой некроз кожи;

üнагноение;

üневрит пальцевых нервов;

üвялое заживление ран;

üнейродистрофический синдром кисти.

3.Поздние осложнения (возникшие на этапе поликлинической реабилитации):

üтугоподвижность пальцев;

47

üрецидив заболевания;

üпроцедив заболевания.

Интраоперационные осложнения Интраоперационные повреждения анатомических структур отмечены в9 случаях из

251 наблюдения (3,58%). |

Сосуды (пальцевые артерии) |

повреждались в 3 случаях, |

пальцевые нервы - в 6. |

Причиной этих осложнений |

были выраженные изменения |

анатомических взаимоотношений и выраженность патологического процесса в ладонном апоневрозе, не позволившие идентифицировать сосуды и нервы, что привело к их повреждению.

Повреждение |

сосудов |

никак |

не |

отразилось |

на |

дальнейшем |

послеоперационного периода и отдаленных результатах. |

|

|

|

|||

При повреждении нервов в 2 случаях из 6 удалось произвести их микрохирургический |

||||||

шов (нейрорафию) в |

процессе |

операции. К |

концу |

первого |

года |

после операции |

чувствительность пораженных пальцев у этих больных восстановилась. У оставшихся 4

больных сохранились стойкие нарушения чувствительности в пораженных пальцах.

Осложнения раннего послеоперационного периода Ишемический некроз островкового лоскута наблюдался у 1 пациента из 55 больных,

которым выполнялись пластические операции (1,81%). Он возник после пластики дефекта кожи островковым лоскутом с боковой поверхности пальца. Причиной его был перекрут питающей сосудистой ножки, не замеченный во время операции. На третьи сутки

послеоперационного периода некротизированный лоскут был удален. В последующем рана

велась по методу «открытая кисть».

Это осложнение послужило причиной удлинения сроков лечения, по не повлияло па функцию

кисти в отдаленном периоде.

Послеоперационные гематомы были обнаружены в6 случаях из 251 наблюдения (2,39%) и

имели своей причиной недостаточный гемостаз и дренирование. Они устранялись эвакуацией при зондировании раны.

У 2 из 196 больных, лечившихся методом «открытая кисть» (0,51%), произошло нагноение

гематом. В этих случаях течение раневого процесса повлияло на увеличение продолжительности лечения и в отдаленном периоде выразилось в формировании умеренно выраженных контрактур пальцев (в пределах 10 - 15°).

Для предупреждения гематом производили тщательный коагуля-циоппый гемостаз

последующее дренирование ран резиновыми выпускниками на 2-3 дня.

Краевые некрозы кожи возникали вследствие нарушения кровоснабжения при отделении ее

от измененного ладонного апоневроза или при нарушении питания узких кожных мостиков между ранами. Это осложнение встречалось в 11 случаях из 251 наблюдения (4,38%). У У из 196 больных,

лечившихся методом «открытая кисть», некрозы были обширными и повлияли на сроки заживления

и качество |

отдаленных результатов. Примером |

может служить следующее |

клиническое |

наблюдение. |

|

|

|

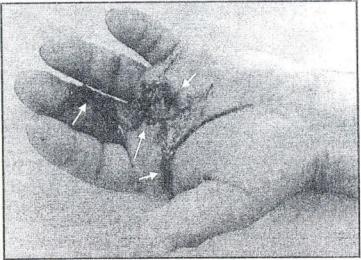

Больной |

Л, 50 лет, оперирован по поводу |

контрактуры Дюпюи-теиа3-го пальца |

левой |

48

кисти IV степени методом «открытая кисть». На 2-е сутки послеоперационного периода отмечен обширный ишемический некроз колеи ладони (рис. 33).

Проведен курс антибиотикетерапии, нагноения удалось избежишь. Раны очистились на 3-й

неделе, зажили на 6-й неделе. Стационарное лечение 66 дней. Амбулаторное долечивание и реабилитация 1,5 месяца. Общий срок лечения -111 дней. При оценке отдаленных результатов у, больного выявлена стойкая сгибательная контрактура

3-го пальца 48°. Результат оценен как неудовлетворительный.

Рис. 33. Кисть больного .Л 10-е сутки послеоперационного периода. Обширный некроз кожи(показан стрелками)

В целях профилактики ишемических некрозов кожи больным назначали трентал за3 дня до операции и в течение 5 дней послеоперационного периода.

Нагноения явились следствием присоединения внутрибольпичной инфекции(St. aureus, Pr. vulgaris, Ps. aerogenosa и др.) при ведении ран методом«открытая кисть» и наблюдались в10

случаях из 196 (5,10%). У 7 больных осложнение было купировано курсом антибактериальной терапии. У 3 больных произошла генерализация процесса, что значительно увеличило сроки лечения (в 2-3 раза) и повлияло на исход заболевания( 2 случаях формирование стойких контрактур пальцев, в одном случае - ампутация пальца).

С целью профилактики гнойной инфекции больным«открытойс кистью» назначали антибиотики широкого спектра действия в течение первых 5 суток послеоперационного периода.

Одним из методов предупреждения нагноений явилось закрытие дефектов кожной пластикой.

У 14 больных из 196 (7,14%), оперированных методом «открытая кисть», в раннем послеоперационном периоде отмечался неврит пальцевых нервов в виде снижения или выпадения чувствительности.

С целью купирования неврита больным назначалась нейротрогшая : терапия

прозерин 0,05% - 1,0 в/м, витамин В12. - 500 у в/м, никотиновая кислота 1% - 2,0 в/м курсом

15дней.

Увсех больных, которым для устранения дефектов кожных покровов выполнялась пластика островковым лоскутом с пальца(32 человека), отмечался прехо/(ящий неврит пальцевого нерва, который купировался на 3-й неделе. Причиной этого состояния была

микротравматизация пальцевого нерва при заборе лоскута. Это состояние расценено нами

49

как особенность течения послеоперационного периода и в качестве осложнения не рассматривалось.

В 8 из 251 наблюдения (3,18%) отмечалось вялое заживление послеоперационных

ран, выражавшееся в расхождении их краев после |

снятия швов 12надень |

и |

вялом |

||||

заживлении в течение 2-3-х недель. Причиной этого осложнения являлась, по-видимому, |

|||||||

особенность |

репаративных |

процессов |

организма |

больных, чему |

мы |

не |

нашли |

объективного объяснения.

У 10 из 251 больных (3,98%) отмечался нейродистрофический синдром (НДС). Он выражался в ториидиом отеке кисти и тугопо-движности пальцев. У 3 больных в группе с

«открытой кистью» (1,02%) и 1 больного в группе пластических операций(1,81%) он закончился формированием стойких контрактур пальцев.

Иллюстрацией может служить следующий клинический случай.

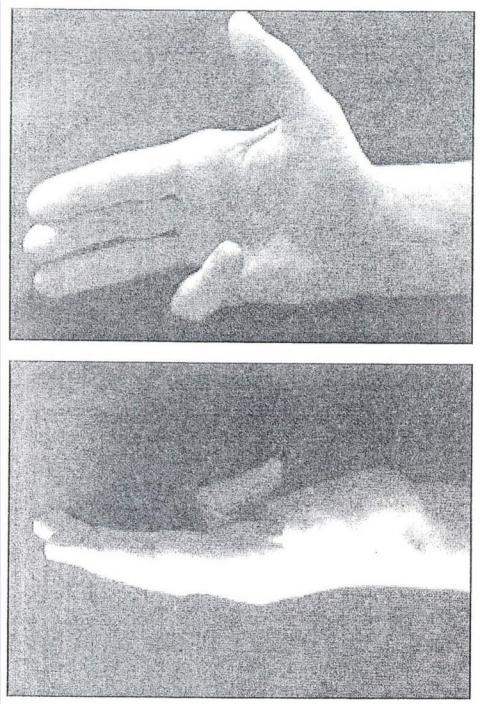

Больной К, 50 лет, оперирован по поводу контрактуры Дюпюитрена4, 5-го пальцев правой кисти IV степени. Перед операцией у больного отмечались явления неврита локтевого нерва- снижение чувствительности 4, 5-го пальцев и атрофия коротких мышц 5-го пальца (рис. 34).

Больному выполнена субтотальная апоневрэктомия с пластикой дефекта колеи островковым лоскутом с пальца, контрактура пальцев устранена.

В послеоперационном периоде у больного наблюдался стойкий отек кисти и тугоподвижность пальцев. Стационарное лечение - 21 день, общий срок реабилитации - 129 дней. Несмотря на активное физиолечение, у больного сформировались стойкие сгибатель-ные контрактуры пальцев 118° (рис. 35).

50

51

Рис. 35. Кисть больного ,К Состояние после хирургического лечения контрактуры Дюпюитрена. Стойкие сгибательные контрактуры 4, 5-го пальцев 118°

Для купирования НДС применялся комплекс физиопроцедур: переменное магнитное поле и фонофорез гидрокортизона на кисть, ультразвук на звёздчатый узел на стороне поражения, витаминотерапия (витамины группы В, Е).

Осложнения позднего периода

Тугоподвижпость суставов пальцев наблюдалась у 48 (24,48%) больных из 196 в

группе с «открытой кистью» и у 8 (14,54%) больных из 55 в группе пластических методов лечения и являлась следствием длительной иммобилизации в раннем послеоперационном периоде или возникших осложнений в виде некрозов, нагноений и НДС.

Ликвидировали тугоподвижность комплексом лечебной физкультуры механотерапии. У 20 больных из группы с «открытой кистью» (10,20%) и у 4 больных из

52

группы пластических методов (7,27%) полный объем движения пальцев восстановить не удалось.

Рецидив заболевания, т. е. развитие патологического процесса на ранее оперированных пальцах, отмечен в 14 из 251 наблюдения (5,57%).

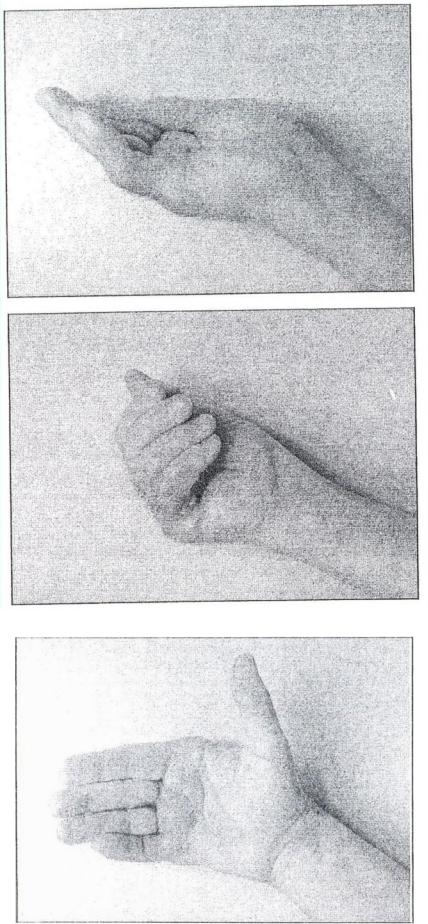

Больной В., 52 лет, обратился в клинику по поводу рецидива контрактуры Дюпюитрена 5-го пальца левой кисти V степени (рис. 36).

После предоперационного обследования больному была произведена частичная

дисталъная |

апоневрэктомия с последующейZ-пластикой дефектов на |

||||

пальце и пластика островковым лоскутом с 4-го пальца дефекта на ладони. |

|||||

Послеоперационный |

период |

протекал |

без |

осложнений, больной |

получал |

магнитотерапию и курс ЛФК, начиная с 3-го дня. Швы сняты на 12-й день, и |

|||||

больной выписан на амбулаторное долечивание. |

|

|

|||

Назначен курс фонофореза гидрокортизона с троксевазипом и курс витамина. |

Е |

||||

Общий срок нетрудоспособности - 52 дня. |

|

|

|

||

При контрольном |

осмотре |

через2 года |

функция кисти |

восстановлена |

|

практически |

полностью. |

Остаточная |

контрактура 5-го |

пальца 30°. |

|

Результат «удовлетворительный» (рис. 37).

53

Рис. 36. Кисть больного В. Рецидив контрактуры Дюпюитрена 5-го пальца V степени. Состояние до операции

54

Рис. 37. Кисть больного .В Отдаленный результат лечения. Функция кисти восстановлена практически полностью. Остаточная контрактура 5-го пальца 38°. Результат «удовлетворительный». Начало

Рис. 37. Окончание

55

Сроки возникновения рецидивов в наших наблюденияхот 1 до 3 дет. 12 больных оперированы по поводу рецидива болезни повторно. У 2 больных на момент осмотра,

несмотря на клинические проявления в виде отдельных фиброзных узелков на ладони, не было контрактуры пальцев, и показаний к повторной операции не возникло.

Процедив заболевания, т. е. развитие патологического процесса на ранее иптактпых участках ладонного апоневроза, отмечено у 7 из 251 больных. На момент осмотра у6

больных имелись начальные клинические проявления, в 1 случае имелась контрактура пальцев И степени, однако больной от повторной операции отказался.

Сводные данные по осложнениям представлены в табл. 7.

Таблица 7

Осложнения и рецидивы после хирургического лечения контрактуры Дюпюитрена

Методы лечения |

«Открытая кисть» |

Пластические методы |

1$сего |

Количество больных |

196 |

55 |

251 |

|

|

|

|

Осложнения |

|

|

|

|

|

|

|

Интраоперационные |

|

— |

|

повреждения сосудов |

3 |

3 |

|

повреждения нервов |

5 |

1 |

6 |

Всего (%) |

8 (4,0%) |

1 (1,8%) |

9 (3,4%) |

Ранние |

- |

1 |

1 |

некроз островкового лоскута |

|||

гематома |

5 |

1 |

6 |

краевой некроз кожи |

9 |

2 |

11 |

нагноение п/о раны |

10 |

- |

10 |

неврит пальцевых нервов |

14 |

- |

14 |

вялое заживление |

7 |

1 |

8 |

НДС |

8 |

2 |

10 |

Всего (%) |

53 (27,0%) |

7 (13,7%) |

60 (23,9%) |

Поздние |

|

|

|

тугоподвижность |

48 (24,4%) |

8 (14,5%) |

56 (22,3%) |

рецидив |

11 (5,6%) |

3 (5,4%) |

14(5,5%) |

процедив |

6 (3,0%) |

1 (1,8%) |

7 (2,7%) |

Из таблицы видно, что уровень осложнений при лечении методом«открытая кисть» примерно в 2 раза выше, чем при лечении разработанными нами новыми методами, что связано, на наш взгляд, с особенностями вторичного заживления открытых ран. Различия

статистически достоверны (двусторонний точный метод Фишера, р = 0,03).

Уровень рецидивов и процедивов заболевания в сравнительной и контрольной

группах статистически достоверно не отличаются (двусторонний точный метод Фишера, р - 1,0). Это связано, на наш взгляд, с особенностями течения болезни и не зависит от метода лечения, что подтверждается данными литературы(Andrew J. G. et al., 1991). Изучая их,

мы обратили внимание на , что авторы анализируют в основном осложнения,

возникающие в раннем послеоперационном периоде. Поэтому в сравнении рассматривали только эту категорию осложнений (табл. 8).

56