- •XyxVlIl'sikle

- •XV XVIII не.

- •1941 I. ' AitnaUw

- •21 "L.Wstoire". 1982. № 48. P. 71

- •27 Braudel f. Hixtoire et xcience. La tongue three.- "Annales e. S. С ", 1958. № 4. Сокращенный перевод на русский язык этой статьи см.: «Фи.Юсофип

- •I! Oil) hhioiisk1 ill 11

- •10 Маркс к . 'Ателье ф

- •Глава 1

- •1 Выражение Эрнста Вагсмаиа. См.: Wagemann f Economia mundiat 1952. Особенно V I, p. 59 s4-

- •Спорные цифры

- •X» The Population of India

- •4'' 11 MuciiIt'ciii, ho

- •111Кл.1л о1счск1

- •64 Lapeyre h. Geographic de I'Espagne morisque. 1960.

- •65 Согласно Роберу Мандру (Mandrou r. La France aux xviIе et xv111' siecles. 1970.

- •87 Defoe d. A Revie* of

- •4(1 Diderot d Op. Cil. Supplement аи vovcige de Bougainville. 1958. P 322.

- •41 Diderot d Op cil.

- •111 A. N.. Maurepas,

- •I» Blache j. Lei Massifs

- •113 Ссылка утеряна, но

- •1Жолы высших

- •1 Io14u в ЬоНс'ш

- •IhutschUmds. 1441.

- •I" Montaigne m. Us Essais. Td. Pleiadc, 1962! p. 1018 1019.

- •1Ч' Macartney g Op. Til..

- •1Ч* Goubert p. Bi'auvuis el

- •I, p. 321. В командах

- •Voyages. XX. P. 314 el

- •2:5 О начальном этапе

- •227 Braudei f. Medit... I.

- •1711 Г.-по условиям

- •Глава 2

- •6 Manccron c. Les Vingt

- •10 Clatidian j. Rapport

- •12 Claudian j. Art. At., p. 27.

- •I iiucMiiiia

- •I'ugricuhurv fruncuis

- •42 Вопрос остается открытым, ибо, согласно опубликованным прейскурантам (см.,

- •44 Gcorgclin j. Vrnisf аи

- •51 P de Las Cones. Document cite, г 75.

- •74 Обо всех лих цифра*

- •7' Richard j.-m. An. Cit.,

- •47 Sombart w. Krieg und Kapitalismus. 1913. S. 137-138.

- •Iim Точная ссылка

- •101 Ibid., p. 577.

- •1011 Histoire du commerce

- •I I I 1icii I ill. I

- •151 Guigncs m. I'ovagfs a Pi-kin. Manille VI г lit- de France... 17h4 1к01. Ixoh. I. P. 354.

- •VEmpire de la Chine el de la

- •I(w Подробное» и

- •1'" Chardin j. L-'uniges en

- •171 FouraslicJ.

- •14 Samson Ci 11. Op. Cil. P. 237.

- •I44 Mac Ncish r. S. Lirs annual repuri of the j'chuacun

- •2(W Saint-Hilairc a Vovagvs dans I'intvrivur du Bresil. R'parlii.-. I. 1x30. P. 64-6s.

- •2(N Vivero r. Ihi Jap,»I vt du bon gauveruement dv I'Espagnv vt dvs Indes. P.P. Juliette Monbeig. 1972. P. 212 213.

- •22" Saint-Jacob p. Op. Г/7.,

- •226 Verger p. Dicux

- •2W Ibid.. VI, р 89

- •253 Gourou p. L 'Amerique iropicale vt auxtrale. 1976, p 29-32. 2« Ibid., p. 32.

- •2?1 Abbe I'rcvost. Op XII, p 274

- •Глава 3

- •1J Food in Chinese Culture

- •1' Landi о. С delle рш milabili е moslruose а. S. Cl., р. 5 6. * ( кфннная монет, стим

- •10 До 12 cy. Чеканившаяся при Людовике XII. Прим. Ре,).

- •14 C'aillot л. Memoires pour servir it I'hisloire des moeur* cl usage* des Francjiiis. 1827, p. I4x

- •II t .Шиша1 и ооичпос iiiiiu.I и n.IIIII I к и

- •I" Caracooli l. A. Op. Til.. I. P 349; III. P 370; I. P. 47

- •44 Milleret j. De la redu ction du droil sur le set. 1829. P. Ь 7.

- •45 Mircaux e. Une Provin ce franqpixe аи tempx du Grand Rot. La Brie 1958,

- •55 P. Dc Us Cortes. Rela-

- •5* Gemelli Careri g. F.

- •Voyage du lour du monde,

- •5» Ho Shin-Chun. Le

- •54 Gcmelli Careri g. F.

- •05 Mcrcicr l.-s. Op. Eil..

- •71 Voyage de Jerome Lippomano. Op. Cit., II, p. 609.

- •71 Montaigne m. Journal

- •7« Franklin a. Im Vie

- •7? Montaigne m. Op. Cit.,

- •7* Montaigne m. Essais Ed. De la Plciadc. 1962. P. 1054, 1077. 11 Les Voyages du Seigneur de Villamont. 1609, p. 473; Conates Crudities. (1611), cd. 1776, I, p. 107.

- •41 Duclos с. Memoires sur sa vie. Duclos c. Cbuvres. 1820, I. P. Lxi

- •42 Gemelli Careri g. F. Op. Cit., II, p. 61.

- •84 Baron de Tott. Memoires, 1, 1784, p. 111.

- •84 Braudel f. Mrdit... I. P. 138 ct note 1. 911 Archives des Bouches-du- Rhone. Amiraute de Marseille, в IX. 14.

- •110 Pinheiroda Veiga b. Op. Cit., p. 137 138'

- •120 123; Savary j. Op.

- •49 Авпр, № 7215-295,

- •I2i Delamare n. Op. Cit.,

- •1620-1740. 1958. Tableau

- •1 ?Ч Food in Chinese

- •22Juin 1754.

- •171 Lc Loyal Scrvilcur. I.A Tri's Joyeuse el Ires Plaisanle Hisloire composer par le Loyal servileur des fails, gesles. Iriomphes du bon chevalier Bayard. P.P. J.-c. Buchon, 1872, p. 106.

- •175 Hisloire de Bordeaux.

- •174 Archivo General

- •1Kl Dion r. Ilistoire de la vigne et du vin en France. 1959, p. 505 511.

- •1Ic Mcrcier l.-s. Tableau de Paris. Op. Cil., I, p. 271-272.

- •I" Gemelli Carcri g. F. Op. Cit., VI, p. 387. 1m Husson a. Op. Fit.. P. 214.

- •I« Chang к. G. Food in

- •186 P. Lc Grand d'Aussy

- •190 Trevclyan g. M.

- •141 Passct r. /. Industrie

- •145 Husson a. Op. Cil.,

- •207 «Storia delta lecnolagiu». Op. Lit,

- •21)5 Mussel r.

- •3"" Malouin m Traite de

- •211 Sutler l. La Viticulture

- •11Ч.Iniiiiicc II опычнос: пиша и iiaiiniKii

- •22( Lcmcry l. Op. С и .

- •2:1 В 1710 |. Нормандские купеческие старшими протестовали против носгинонисмия. Шпрстившею любую водку, mjpei манную не и I вина: л n. С, . 1695. I" 192

- •111.1111 Imoo и ооичное: шина и иаишки

- •259 Циг. No: Savary I. Op. Cit., IV, col. 992.

- •2*J p. De Us Cortes. Doc.

- •270 По свидетельству его

- •2" Ibid., p. 36.

- •2»A Dcrmigny I Op tit..

- •2Vn По выражению

- •2™ Savary j. Op. Cit., V.

- •Глава 4

- •I t I. ImiiiiiCl

- •26 Fail n. Propos rusliques

- •21 Gcorgi j. (I. Versiuh

- •111.Шпикч tt

- •Iravcrx I hnu

- •44 Vcnard m. Ttourge

- •V « урбанизированные деревни

- •Интерьеры

- •II ( illlllHCl'

- •107 Приводится у: Cabancs. Op. Cit., p.

- •110 Приводится у:

- •1U Merrier l.-s. Op cii.,

- •In Wolf a a History of

- •121 Haudricourt a. Cj Contribution a I'elude du moteur humain. "Annalcs d'histoire sociale", avril 1940, p. 131 ,,„ -

- •Глава 5

- •XVllf siecle. 1922,

- •Глава 6

- •1500 Как приходили в Венецию новости

- •Глава 7

- •78 О поДробнОстях,

- •Глава 8

- •8 Bechtel h. Wirtschaftsstil des deutsches

- •9 Cahiers de doleances des paroisses du bailliage de Troyes pour les etats generaux de 1614. P.P.

- •Глава 1. 41 бремя количества

- •Глава 2. 118 хлеб насущный

- •Глава 3. 199 излишнее и обычное: пища и напитки

- •Глава 4. 286 излишнее и обычное: жилище, одежда и мода

- •Глава 5. 357 распространение техники: источники энергии и металлургия

- •Глава 6. 410 технические революции и техническая отсталость

- •Глава 7. 464 деньги

- •Глава 8. 509 города

I(w Подробное» и

laiiMctnoHuiiu

> '). Порс-Маснсро. Cm.

Povec-Maspero l;. Op. rii

I. 1942. p. 32 sq

1'" Chardin j. L-'uniges en

/Yr.w. 1HII. IV.

p. 102 105.

171 FouraslicJ.

Machinisme ct bien-etre.

p. 40.

удобряемый человеческими экскрементами ими юродскими нечистотами. Ра и ар жатвы десятого месяца самой важной приходится на ноябрь. И срачу же после пою снова начинается вспашка в предвидении январской высадки рассады 1<lS.

Жесткий земледельческий календарь повсюду фиксирует последовательность этих поспешных работ. Н Камбодже после дождей, оставивших лужи воды, первая вспашка «пробуждает рисовое поле»; один раз ее ведут от крас» к центру, а в следующий раз от центра к краям. Чтобы не оставить за собой углублений, которые наполнялись бы водой, крестьянин, идя рядом со своим буйволом, проводит поперек борозд по диагонали одну или несколько канавок, чтобы удалить излишек воды ... А затем нужно будет выполоть траву, оставить ее гнить, выгнать крабов, которые наводняют неглубокую воду. И непременно вырывать сеянцы правой рукой и ударять ими по левой ноге, «дабы сбить землю с корней, которые еще очищают полосканием в воде» lf)9.

Эти следующие одна за другой работы находят отражение в пословицах, в привычных образах. В Камбодже пустить воду на поля с сеянцами означает «утопить воробьев и горлиц». При появлении первых метелок говорится, что «растение беременно»; тогда рисовое поле приобретает золотистый цвет «цвет крыла попугая». Несколько недель спустя при сборе урожая, когда зерно, «которое налилось молоком, стало тяжелым», наступает игра или почти шра со складыванием снопов либо «тюфяком», либо «перемычкой», либо «взлетающим пеликаном», либо «собачьим хвостом», или «слоновьей ногой» ... Когда заканчивается обмолот, зерно отвеивают, чтобы удалить «голос риса {пад-ди)», т.е. «шуршащую мякину, которую уносит ветер».

Для шевалье Шардена, человека западною, видевшего, как выращивают рис в Персии, главным была быстрота ею роста: «Это зерно созревает за три месяца, хоть ею и пересаживают после того, как пробились ростки ... Ибо ею пересаживают но колоску в сильно увлажненную и илистую землю ... Через неделю, после тою как рис подсох, он становился зрелым» 17(). В быстроте заключен секрет двух урожаев -двух урожаев риса; или, если мы оказываемся слишком далеко к северу одною урожая риса, а другою пшеницы, ржи или проса. Можно даже получить три урожая: два риса и один, в промежутке между ними, пшеницы, ячменя, гречихи или овощей (репы, моркови, бобо», нанкинской капусты). Рисовая плантация по. таким образом, настоящая фабрика. Гектар земли под хлебами давал во Франции во времена Лавуазье в среднем 5 центнеров; i ектар же рисового поля зачастую приносит 30 центнеров неочищенного риса-падди. Будучи очищены, они дают 21 центнер пищевою риса но 3500 калорий на килограмм, т.е. колоссальную цифру 7350 тыс. калорий с гектара против 1500 тыс. калорий от пшеницы и всею 350 тыс. калорий животного происхождения, если лог же гектар земли, будучи отведен для животноводства, произвел бы 150 кг мяса171. Эти цифры демонстрируют огромное превосходство рисового поля и растительной пищи. И конечно же, не из идеализма цивилизации Дальнего Востока предпочли растительную пищу.

п- Ciourou P. I.'.-hit:

1953. p 55.

i7< Ciourou P 1л:\ I'avs

iro/iieaux. 4C «I.. 1966.

p. 95.

i7J См. (лагью

Дж. Снснса (J. Spcnccl »

кн.: Food in Chinese

Culture. P. p. К С. Chang,

1977. p. 270.

'7<; Abbo Provost. Op cit..

VIII. p. 536 537

no Du Ilaldc J.-B. Op

cit.. II, p. 72

177 P. do l-as Cortes /><><•

cite. f°* 54 ct 60

174 Guigacs Vt. Yayagcs a

Pckin. Manille ct Vile tie

France.. I7H4-ISOI. I.

p. 320.

Чуть отваренный на воде, рис был повседневной пищей, как у люден Запада-хлеб. Нельзя не вспомнить итальянский рапс с companatico, видя, насколько скудны добавления к рисовому рациону хорошо питавшегося крестьянина Тонкинской дельты в наши дни (1938 г.): «5 г свиного жира, 10 г тик main {рыбного соуса], 20 г соли и некоторое количество зелени, не дающей калорий», на килограмм белого риса (последний давал 3500 калорий из общего их числи 3565)'':. Средний повседневный рацион индийца, питающегося рисом, в 1940 г. был более разнообразным, но не менее растительным по характеру: «560 г риса, 30 г гороха и фасоли, 125 г свежих овощей, 9 г растительного масла и растительных жиров, 14 г рыбы, мяса и яиц плюс ничтожное количество молока» 17\ Несомненно, столь же «немясным» было и питание тех пекинских рабочих, 80% расходов которых на еду в 1928 г. составляли зерновые, 15,8-овощи и приправы и 3,2%-мясо174.

Эти сегодняшние реальности перекликаются с реальностями вчерашними. В XVII в. на Цейлоне один путешественник удивлялся тому, что «посоленный рис, сваренный на воде, с небольшим количеством зелени и лимонным соком считается приемлемой трапезой». Даже «большие люди» ели очень мало мяса или рыбы175. Отец Дюальд в 1735 г. отмечал, что китаец, проведший день в непрерывной работе, «зачастую по колено в воде ... вечером будет счастлив, получив риса, вареной зелени, немного чаю. Надо заметить, что в Китае рис всегда варят на воде и для китайцев он то же самое, что хлеб для европейцев, и никогда не вызывает отвращения» 17<>. Вот рацион китайца по сообщению отца де Лас Кортеса: «Маленькая мисочка риса, сваренного на воде, без соли, который есть повседневный хлеб здешних мест [на самом деле - четырс-пять таких чашек], каковую подносят ко рту левой рукой, держа в правой две палочки, и, подув сначала на рис, торопливо отправляют его в желудок, как будто бро сают в мешок». С этими китайцами бесполезно было говорить о хлебе или сухарях. Бхли у них бывала пшеница, они ели ее в виде сваренных на пару пампушек, с топленым свиным салом 177.

Эти китайские «булочки» восхитили в 1794 г. де Гиня и его спутников. Они сдобрили их «небольшим количеством сливочного масла» и фазу же. рассказывает он, «довольно хорошо справились с принудительными постами, которых нас заставляли придерживаться мандарины»17К. Разве нельзя здесь говорить о выборе, обусловленном своей цивилизацией, о господствующих вкусах и даже о пристрастиях в еде. которые вес суть результат сознательного предпочтения, как бы чувства превосходства? Отказаться от культуры риса означало бы обречь себя на упадок. «Люди муссонных областей Азии, говорит П. Гуру, предпочитают рис клубнеплодам и черновым в виде каши» (и в виде хлеба). Сегодня японские крестьяне сеют ячмень, пшеницу, овес, просо-но только между двумя сборами риса или же в условиях вынужденною суходольного земледелия. Лишь необходимость заставляет их потреблять эти зерновые, «которые они считают жалкими». Этим объясняется то, что в наше время рис продвинулся сколь возможно далеко на север Азии, до 49 се-

fuic\miii.iii

16S

Рис

169

(>r>

*.-

ч'У- _li

"V

Оомолот

риса

в

Японии иенами.

Пирит-.

Га.п'рс.ч Жанна»

Осты-.

{Фото Не.I.ш

JU-n.)

1!"

V.

dc

Las Cortes. Dot-citi:

Г

75.

'■^

Ciernet J l.i-

Monde fhinois

1972.

p 2SI 2S2. 64S;

Ibcrhard W. 4

llisioi of

China. 4C

cil.. 1477, p.

255

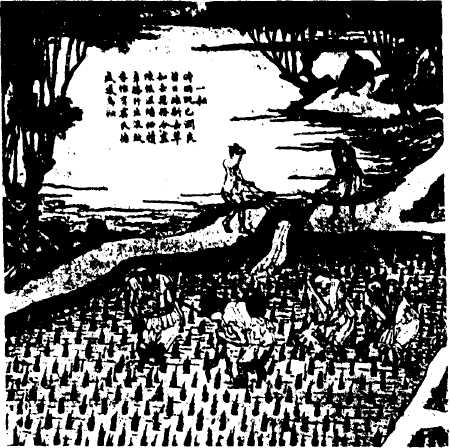

Обмолот риса вручную. Рисунок Ичо Хапаоуса (1652-1724 гг.) Париж Галереи Жпннет Остье. [Фота //сим Де.п.)

(one

l.iki/.iw.i on ol M,»n\

Iyl Siivnry J col. 561. 14 ■ P. Uc La <»<■, I SS !M Ntatsuyo Пи- }\netr,i: l.conomv in . p. 40 41.

верной широты, в такие области, где другие кулыуры, несомненно, были бы более уместны1™.

На «рисовом режиме» (включая и побочные продую ы переработки риса) находился весь Дальний Восток, даже европейцы, обосновавшиеся в Гоа. Мандельсл^в 1639 i. констатировал, что португальские женщины пою города иредиочитают хлебу рис, «как только они к нему привыкнут»1*0. Из риса в Китае изготовляли также и вино, которое «пьянит гак же сильно, как

лучшие испанские вина», «вино янтарно-желтого цвета». Подражая тгому или ич-ча ничкой цены риса на Западе, но в XVIII в. «в некоторых местах Европы додумались гнать ич него очень крепкую водку, но во Франции она запрещена, так же как водка из зерна и из жома»1*1.

Следовательно, много риса и мало мяса, а то и вовсе нет мяса. В таких условиях можно представить себе исключительно тираническую власть риса. Колебания его ней затрагивали в Китае всё, включая и дневное жалованье солдат, которое повышалось и снижалось вместе с ценой риса, как будто речь шла о скользящей шкале чарнлаты |ч>. В Японии было и того лучше: рис до реформы и решающих изменений XVII в. сам служил деньгами. Цена на рис на японском рынке с !642 1643 по 1713 1715 гг. иочросла в десять рач, чему способствовало обесценение монеты ls\

Такую славу рису обеспечил второй урожай в юд. К каком> же времени он восходи i ? Наверняка ему было уже несколько веков, когда в 1626 г. о геи де Лас Кортес восторгался нескол ьк и-

ми урожаями в год возле Кантона. На одной и той же земле, писал он, «они получают один за другим три урожая в год: два урожая риса и один -пшеницы, по сам-сорок и сам-пятьдесят, благодаря умеренной жаре, атмосферным условиям и великолепнейшей почве, намного лучшей и более плодородной, чем любая земля в Испании или Мексике» IS4. Отнесемся скептически к сборам сам-сорок или сам-пятьдесят и, может быть, даже к третьему урожаю пшеницы, но запомним впечатление сверхизобилия. Что же касается времени этой решающей революции, то различные скороспелые сорта риса, созревающего зимой и позволяющего собирать два урожая в год, были ввезены из Тьямпы (Центральный и Южный Аннам) в начале XI в. Мало-помалу ото новшество покорило одну за друг ой жаркие провинции Китая 185. С XIII в. все уже сложилось. Тогда-то и начался великий демографический подъем Южного Китая.

ОТВНТСТВНННОСТЬ РИСА

Успех риса и предпочтение, оказанное ему, ставя! ряд проблем, как, впрочем, ставит их и пшеница, господствующее растение Явропы. Рис, сваренный на воде собсшепно, «каша», как и печеный хлеб в Европе, был «основной пищей». )то означает, что все питание многочисленного населения строилось па однообразном использовании )Той пищи, использовании каждодневном. Кухня л о искусство дополнять основную пищу, делан, ее привлекательной. Итак, ситуации сходные. С топ тишь разни-

2. Орошение рисового поля. Гравюры по рисункам из «Гэнчжеду». Национальная библиотека. Кабинет эстампов. (Фото из Национальной библиотеки.)

]!"' См. СГЦ1 !>№

Ф У Movia

(Г'. W Mote) ь кн.: /чих/

in Chinese Culture. P p.

(hang К С. р 1ЧН 200.

'■' Spcncc J. /bid., p. 261.

27!

|ь" Abbe Prcvosi. Op. cil .

VI. p 452 453 (du Haldc).

цей, что для Азии нам зачастую не хватает исторических данных.

Успех риса имел многочисленные, широкие и очевидные последствия. Рисовые плантации занимают очень незначительные площади-это первый важный момент. Во-вторых, их очень высокая продуктивность позволяет им кормить многочисленное население с высокой плотностью. Если поверить одному, быть может чересчур оптимистичному, историку, то на протяжении шести или семи веков на каждого китайца будто бы приходилось ежегодно по 3(Ю кг риса или другого зерна и по 2000 калорий в день140. Даже если эти цифры, вероятно, слишком завышены и непрерывность такого благосостояния будет опровергнута-во всяком случае, недвусмысленными признаками нищеты и крестьянскими восстаниями ls7, людям, питающимся рисом, была обеспечена определенная стабильность питания. Иначе как бы они выжили, будучи столь многочисленными?

Тем не менее концентрация рисовых полей и рабочей силы в низинных местностях логически влечет за собой некоторые «отклонения», как сказал бы П. Гуру. Так, в Китае, |де, и оишчие от Явы или Филиппин, горный рис по меньшей мере до XVIII в. оставался исключением, путешественник еще в 1734 г. пересекал между Нипбо и Пекином почти пустынные нагорья1**. В результате Дальний Восток с презрением or»epi то, что нашла в своих горах Европа-активный человеческий капитал, стада, бурлящую жизнь -и чго она сумела использовать. Какой же это был огромный проигрыш! Но как бы китайцы использовали гористые местности, если у них не было никакого представления о лесном хозяйстве или о скотоводстве, если они не употребляли в пищу ни молоко, ни сыр и очень мало мяса, если они не с греми-

1!»« Gcrnct J Op. сч. р. 65 66; Dieiionrniir archi-ologique ties techniques. 1964. II. p. 520.

лись сделать своими союзниками горные народности, когда те существовали,-скорее наоборот! Перефразируя П. Гуру, представим себе Юру или Савойю без стад, с анархически сведенными лесами, с активным населением, концентрирующимся на равнинах, по берегам рек и озер. За это в какой-то степени несу г ответственность культуру риса, его обилие и пищевые традиции китайского населения.

Объяснение следует искан» в долгой и пока еще плохо изученной истории. Если ирригация и не настолько древняя, как утверждает китайская традиция, она все же осуществлялась в широких масштабах уже в IV-III вв. до н. э. одновременно с государственной политикой интенсивного подъема целины и развитием более научной агрономии189. Именно тогда Китай, обратившись к гидротехническим работам и интенсивному произволен ву зерновых, определил в ханьскую эпоху классический облик своей истории. При том, что этот облик, наметившийся, если обратиться вновь к xponojioi ии Запада, самое раннее - в век Перикла, окончательно утвердится во всей своей полноте лишь с широким распросгранением скороспелых южных сортов риса; а это приводил нас к периоду XI XII вв., эпохе наших крестовых походов. В общем, соответственно ужасающе медленному ритму развития цивилизаций классический Китай, в его материальности, начался только вчера. Он вырастает из долгой земледельческой революции, которая сломала и обновила его структуры и которая, несомненно, была важнейшим фактом истории людей на Дальнем Востоке.

Ничего похожего не было в Европе, где задолго до гомеровских времен существовала аграрная цивилизация стран Средиземноморья пшеница, олива, винофад и животноводство, где

X.icu насущный

172

Рис

173

I'»' |

Bcrai |

nl > |

|

<".V |

Л'.л |

.7 !,'<"" |

|

,/r |

/rw.-. 11. |

Pen |

|

|

/<A |

lUimns tte.\ |

He s |

|

f. г |

. MS, 319. |

|

I'M |

(i cm |

clli |

("ai |

cri (i. 1". |

Op |

fi'.. |

IV. |

p |

102. |

i'<: |

Sam; |

|

(i |

B. //«• |

MY |

stern |

И , |

irlil |

i«i</ Japan |

1450. p. 241

пастушеская жизнь оурлила на всех уровнях гор, вплоть до равнин у их подножия. Телемак вспоминал, как он жил среди грязных горцев Пелопоннеса, «пожирателей желудей» 1Ч(). Сельская жизнь Европы всегда опиралась на земледелие и скотоводство одновременно, на «пахоту и пастьбу». Последняя же поставляла наряду с удобрением, необходимым зерновым, широко применявшуюся тягловую силу животных и существенную часть питания. Но зато в Европе гектар пахотной земли с его севооборотами кормил намного меньше людей, чем в Китае. На рисоводческом Юге, замкнувшемся в себе, китаец не то чтобы потерпел неудачу в освоении гор он ею просто не предпринимал. Избавившись, или почти избавившись, от домашнего скота и закрыв свои ворота перед жалкими горцами, возделывавшими суходольный рис, он процветал, но вынужден был практиковать все ремесла, при необходимости тащить плуг, тянуть суда бечевой или поднимать их, чтобы они переходили из одною бьефа в другой, таскать деревья, бегать по дорогам, доставляя новости и послания. Буйволы на рисовых нолях, которых держали на голодном пайке, едва работали, а лошадей, мулов и верблюдов, как на Севере, здесь не было; но Север - это отнюдь не Китай культуры риса. Рисоводческий Ю\ стал в конечном счете примером торжества замкнувшегося в себе крестьянства. Эта культура риса ориентировалась не вовне, на новые земли, а прежде всего на рано возникшие города. Именно городскими нечистотами, уличной грязью, экскрементами городских жителей удобряли рисовые плантации. Отсюда это нескончаемое движение взад и вперед крестьян, приходивших в города собирать драгоценные удобрения, «которые они оплачивают зеленью, уксусом или деньгами»191. Отсюда и те непереносимые запахи, что витают над китайскими городами и полями. Такой симбиоз деревни и города был более прочен, нежели на Западе, а это немало значит. За все это нес ответственность не сам рис, но ею успехи.

Потребовался резкий демографический подъем XVIII в., чтобы началось введение в сельскохозяйственный оборот холмов и некоторых горных склонов с распространением кукурузы и сладкою батата, ввезенных из Америки двумя столетиями раньше, такое распространение было явлением революционным. Ибо рис, как бы ни был он важен, не исключает прочие культуры. И не только в Китае, но также и в Японии и в Индии.

Токугавская Япония (1600-1868 гг.) испытала в XVII в., когда с 1638 i. она была закрыта, или почти закрыта, для торговли с внешним миром, сенсационный рост экономики и населения: около 1700 1. насчитывалось 30 млн. жителей и одна только столица 'Здо (Токио) имела их миллион. Такой npoipecc стал возможен лишь благодаря постоянному росту земледельческого производства, поддерживавшего эти 30 млн. человек на небольшой территории, которая «в Европе дала бы возможность прокормиться всего 5 или И) млн. жителей»'1^. Прежде всего, наблюдался медленный польем произволегва риса как следствие улучшения семенного материала, усовершенствования оросительной сети н cucicm спуска воды и совершенствования кресм.-

|"( Vic M Ilisloire tlu Japon. I96l>, p. 99: Smith Th С The Agrarian Origins of Modern Japan 1959, p. 102. "»■• Smith Th. Op. at., p. 82, 92 sq

•"5 //>«/.. p 6K sq.. 156, 208, 211 : Matsuyo Taki/awa The I'enetrutitm of money economy in Japan 1927. p .14 35. 75-76, 90 92; Recent trends in Japanese historiography bibliographical essays. XIII Международный конгресс исторических наук. М., 1970. т. I. с. 43 44. 19Л См. настоящую работу, I. III.

янских ручных орудий (в особенности изобретения огромного деревянного гребня -сенбакоки,- предназначенного для обрушивания риса) 1У\ и, в еще большей мере по причине поступления в продажу более богатых и более обильных удобрений, нежели экскременты человека или животных, скажем, таких, как сушеные сардины, рапсовый, соевый или хлопковый жмых. Эти удобрения часто составляли от 30 до 50% эксплуатационных затрат |1;4. Л с другой стороны, возраставшая товарность земледелия породила крупную торговлю рисом с ее купцами-скупщиками, а также вызвала расширение производства вспомогательных культур- хлопка, рапса, конопли, табака, бобовых, шелковицы, сахарного тростника, сезама, пшеницы ... Самыми важными были хлопок и рапс: рапс сочетался с культурой риса, хлопок с пшеницей. Эти культуры увеличили валовые сборы в сельском хозяйстве, правда требуя удвоенного или утроенного количества удобрений по сравнению с рисовыми плантациями и вдвое больше рабочей силы. За пределами рисовых плантаций, на «нолях», трехпольный севооборот часго сводил вместе ячмень, гречиху и репу. В то время как рис оставался обложен очень тяжелыми натуральными повинностями (сеньеру шло 50-60°,, урожая), эти новые культуры дали возможность появиться денежным податям, они связали деревенский мир с современной экономикой и ими объясняется появление если не богатых, то но крайней мере зажиточных крестьян-и на земельных участках, которые еще были и останутся крохотными |ч?. Вот что могло бы доказать, если бы была в том необходимость, что и рис тоже сложное явление, особенности которого мы, специалисты но истории Запада, только начинаем разгадывать.

Существовало две Индии, как было два Китая. Рис держал в своих «объятиях» Индостанский полуостров, достигал нижнего течения Инда, покрывал обширную дельту и долину нижнего течения Ганга, но оставлял громадные площади для пшеницы и еще более-для проса, способного удовлетвориться малоплодородными почвами. Согласно недавним работам историков Индии, огромный «взлет» земледелия, наступивший с созданием Могольской империи в Дели, был связан с расширением работ по подъему целины и орошению, с диверсификацией продукции и поощрением возделывания технических культур, таких, как индиго, сахарный тростник, хлопок, тутовые деревья для разведения шелковичного червя1"". Города переживали в XVII в. крупный демографический рост. Как и в Японии, выросло производство и начал складываться обмен, в особенности риса и пшеницы, на огромные расстояния по суше, по морю и по рекам. Но в отличие от Японии здесь, видимо, не наблюдалось прогресса земледельческой icxhhkh. Быки и буйволы играли значительную роль как тягловые и вьючные животные, но их высушенный навоз служил топливом, а не удобрением. По рели-1ИОЗНЫМ мотивам человеческие экскременты, в противоположность китайскому образцу, не использовались. Не использовалось для питания и огромное стадо коров, за исключением молока и топленого масла, производимых к тому же в малых количествах из-за скверного состояния поголовья, которое в общем не имело хлевов и которое, так сказать, не кормили.