- •Предисловие

- •Оглавление

- •Методические указания к проведению практических занятий

- •1. План практических занятий в VI семестре

- •2. Этапы проведения практических занятий

- •3. Этапы проведения зачетного занятия

- •Тема № 1 Аномалии орофациальной области и шеи

- •Врожденные аномалии лица, челюстей и губ

- •Врожденные аномалии языка и слизистой оболочки рта

- •Врожденные аномалии слюнных желез

- •Врожденные аномалии шеи

- •Пороки развития зубов

- •Тема № 2 Заболевания зубов, десен и пародонта

- •Некариозные поражения твердых тканей зуба

- •Периапикальный периодонтит

- •Реактивные изменения пульпы

- •Болезни пародонта

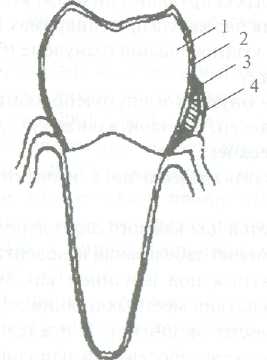

- •1) Эмаль зуба, 2) пелликула,

- •3) Зубная бляшка, 4) белый налет

- •Болезни пародонта

- •Болезни твердых тканей зуба. Кариес. Некариозные поражения.

- •Болезни пародонта

- •Тема № 3 Патология слизистой оболочки и мягких тканей рта, губ и кожи лица

- •I. Первичные экссудативные элементы

- •II. Первичные продуктивные элементы

- •III. Вторичные элементы

- •Тема № 4 Заболевания слизистой оболочки, мягких тканей рта, губ, языка и кожи лица

- •Аутоиммунные заболевания и другие заболевания, обусловленные иммунными нарушениями

- •Тема № 5 Заболевания челюстей

- •Травматические повреждения

- •Воспалительные заболевания

- •Тема № 6 Заболевания слюнных желез

- •Физиологическое значение слюнных желез

- •Травматические повреждения

- •Обструктивные поражения

- •Инфекции слюнных желез

- •Синдром Щёгрена

- •Тема № 7 Заболевания области шеи

- •Доброкачественные эпителиальные опухоли кожи

- •Злокачественные эпителиальные опухоли (карциномы) кожи лица, шеи и слизистой оболочки полости рта

- •Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей (мезенхимальной, нервной и меланинообразующей) орофациальной области и шеи

- •Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Опухоли челюстных костей

- •Одонтогенные опухоли

- •Одонтогенные опухоли условно смешанного эпителиально – мезенхимального происхождения Доброкачественные опухоли

- •Злокачественные опухоли

- •Органонеспецифические (неодонтогенные) опухоли челюстных костей

- •Костеобразующие опухоли

- •Хрящеобразующие опухоли

- •Костномозговые опухоли

- •Кисты челюстных костей

- •Некоторые опухолеподобные заболевания челюстных костей

- •Опухоли слюнных желез

- •Эпителиальные опухоли слюнных желез

- •Неэпителиальные опухоли слюнных желез

- •Опухолеподобные поражения слюнных желез

- •Опухоли и опухолеподобные поражения шеи

- •Тема№ 9 Инфекционные заболевания

- •Бактериальные инфекции Фузотрепонематозы

- •Поражение слизистой оболочки полости рта при скарлатине

- •Специфические инфекции

- •Гонококковый стоматит (гоноррея полости рта)

- •Трихомониаз полости рта

- •Вирусные инфекции

- •Поражения, обусловленные вирусом кори

- •Заболевания, вызванные вирусами Коксаки и есно – вирусами

- •Поражения, обусловленные вирусами папилломы человека

- •Поражение слизистой оболочки полости рта при вич-инфекции

- •Тема № 10 Итоговое занятие в форме зачета

- •Биопсия как вид клинической диагностики

- •Вопросы к итоговому занятию

- •Рекомендуемая литература

- •1. Альвеолярный отросток;

Болезни пародонта

В Международной анатомической и гистологической номенклатуре ВОЗ термин пародонт отсутствует. Все околозубные ткани названы периодонтом. В отечественной стоматологии периодонтом считают только связочный аппарат зуба, тогда как пародонтом – совокупность тканей: десны, цемента, периодонта и костные лунки альвеолярного отростка челюстей.

В 1983 году на XIV пленуме Всесоюзного научного общества стоматологов в Европе была принята классификация болезней пародонта. Согласно этой классификации выделены следующие заболевания пародонта:

- гингивит;

- пародонтит;

- зубные отложения;

- пародонтоз;

- прогрессирующий пародонтоз;

- пародонтомы.

Считается, что наиболее адекватной является патогенетическая классификация заболеваний пародонта. Согласно этой классификации имеется три основных типа патологических процессов, различающихся между собой по характерным чертам, происхождению и клиническому течению:

1) травма;

2) воспаление;

3) дистрофия.

1.Функциональная травма является одним из важнейших факторов, приводящих к патологии пародонта. Продолжительная функциональная перегрузка зубов вызывает прогрессирующую деструкцию тканей зубо-альвеолярного комплекса. Сочетание этого воздействия с воспалением значительно ускоряет деструктивные процессы.

2. Воспалительные процессы (гингивит, пародонтит) развиваются, если раздражающий агент оказывает химическое или химико-инфекционное воздействие на ткани. Особое внимание при этом уделяется действию микробных ферментов (гиалуронидаза, хондроитинсульфатаза, коллагеназа), способных разрушать соединительную ткань пародонта, и действию микробных эндотоксинов (липоидно-полисахаридно-нуклеиновые комплексы), способных приводить к выраженным морфологическим изменениям: остановке митоза, вакуолизации и лизису клеток пародонта, сенсибилизации и аутоаллергии.

3. Дистрофия — дегенеративные процессы (пародонтоз). Термин «дегенеративный» употребляется для обозначения регресссивных изменений, связанных с общими или местными нарушениями обмена веществ.

Этиология пародонта

Заболевания пародонта могут развиваться под влиянием местных и общих причин, так и сочетанного воздействия местных и общих факторов на фоне измененной реактивности организма. В последнее время ведущими в этиологии и патогенезе заболеваний пародонта считают местные причины:

- ангомалии прикуса и развития зубов (их скученность и дистопия);

- аномалии и деформации челюстей;

- аномалии мягких тканей полости рта (мелкое преддверие полости рта, короткие уздечки губ, аномалии прикрепления уздечек, выраженные тяжи слизистой оболочки и др.);

- механическая травма вследствие неадекватного терапевтического или ортопедического лечения (избыток пломбировочного материала, некачественно изготовленные протезы и другие дефекты протезирования, вкладки и т.д.).

К общим (предрасполагающим, фоновым) факторам - относят заболевания, вызванные нарушением сосудистой проницаемости ( микроангиопатии, артериальная гипертония, атеросклероз), ревматические заболеваниях, эндокринные болезни (сахарный диабет, болезнь Иценко – Кушинга, гипо и – гипертиреоз, нарушение гормональной функции половой системы), пубертатный период и беременность, заболевания органов пищеварения (хронические гастриты, гепатиты и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), авитаминозы и гиповитаминозы витаминов А, В, С, некоторые инфекционные заболевания и болезни кроветворных органов.

Сочетание местных и общих факторов создает условии я для патологического воздействиия на ткани пародонта микробных ассоциаций зубного налета, зубной бляшки над – и поддесневого зубного камня. Указанные факторы в разном сочетании имеют патогенное значение для разных заболеваний пародонта.

Воспалительные заболевания пародонта можно рассматривать как результат нарушения равновесия между бактериальным симбиозом и тканями полости рта.

Немаловажную роль в развитии пародонта также имеют следующие образования:

- из неминерализованных отложений — зубная бляшка и мягкий зубной налет (белое вещество) (рис. 4);

- из минерализованных отложений — наддесневой и подцесневой зубной камень.

Зубной камень образуется на основе зубной бляшки за счет ее минерализации. Минеральные компоненты (кальций, фосфор, магний, карбонаты, микроэлементы) наддесневого зубного камня происходят из составляющих компонентов слюны, а десневая жидкость является источником поступления минералов для поддесневого камня.

Микробный налет располагается под пелликулой зуба. Основу его составляет комплекс полисахаридов и протеинов. Главными неорганическими компонентами являются кальций, фосфор, магний, калий, натрий, связанные с органической матрицей.

Рис. 4.Строение зубного налета