- •Методы исследования органов кровообращения расспрос

- •1. Боли в области сердца.

- •2. Сердцебиение.

- •5. Отеки.

- •Анамнез жизни

- •Оценка результатов

- •Оценка результатов

- •Свойства пульса

- •Перкуссия сердца цели

- •Правила проведения

- •Правила аускультации сердца

- •Анализ тонов сердца

- •Анализ шумов сердца

- •3. Проводимость шумов.

- •4. Характер и сила шума.

- •Классификация шумов

- •Основные клинические синдромы при заболеваниях сердечнососудистой системы

- •Обморок

- •Коллапс

Анамнез жизни

Следует выявить факторы риска сердечно-сосудистой патологии, к числу которых относятся:

наследственная предрасположенность (заболевания сердца у родственников больного);

переедание, ожирение, злоупотребление соленой пищей;

малоподвижный образ жизни;

неблагоприятные условия труда и быта;

вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем);

наличие тяжелых заболеваний, ускоряющих развитие атеросклероза (сахарный диабет, желчнокаменная болезнь);

длительный прием кортикостероидов;

отсутствие нормальной половой жизни.

Необходимо обратить внимание на другие обстоятельства:

перенесенные заболевания (обязательно спрашивают, не болел ли ревматизмом, ангинами, дифтерией, сифилисом, которые часто осложняются заболеваниями сердца);

неблагоприятный аллергический анамнез (аллергизированный организм является хорошим фоном для поражения различных органов, в том числе и сердца);

гинекологический анамнез у женщин (в период беременности и родов могут впервые появиться симптомы заболевания сердца).

ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ОБЩИЙ ОСМОТР

1. Больные с различными заболеваниями сердца часто принимают вынужденное положение:

лежат на правом боку, обычно избегают положения на левом, так как при этом испытывают неприятные ощущения со стороны сердца;

развитие сердечной недостаточности вынуждает больных занимать положение лежа с высоко поднятым головным концом или даже сидя с опущенными ногами. Попытка лечь вызывает у таких больных одышку. В положении ортопноэ одышка уменьшается вследствие оттока крови и нижние конечности, уменьшения застоя в малом круге кровообращения и улучшения экскурсий диафрагмы;

при выпотных перикардитах больные занимают коленно-локтевое положение или сидя с наклоном вперед, получая при этом некоторое облегчение;

для стенокардии характерно положение «замирания»;

при инфаркте миокарда больной беспокоен, мечется, стонет, держится рукой за область сердца;

при шоке, коллапсе больные лежат.

2. При осмотре кожи и слизистых оболочек больных с сердечнососудистыми заболеваниями обращают внимание на изменения их цвета, наличие геморрагических высыпаний.

Цианоз при сердечных заболеваниях появляется на носу, губах, кистях, стопах (акроцианоз) и является признаком сердечной недостаточности. В дальнейшем цианоз становится более интенсивным и распространенным. Цианоз чаще появляется при митральных пороках сердца, при стенозе устья легочной артерии, эмболии ее ветвей. Локальный цианоз может быть обусловлен нарушением местного кровотока, что чаще всего бывает при тромбофлебитах конечностей, когда затрудняется отток крови по пораженным сосудам.

Гиперемия кожи наблюдается у больных с резко выраженной гипертонией, хотя могут быть и другие причины.

Бледность кожи может быть следствием недостаточного кровенаполнения кожных сосудов, например, при обмороке, коллапсе, шоке, аортальных («бледных») пороках.

Желтуха при сердечной патологии может возникнуть при правожелудочковой недостаточности в результате застоя в печени, развития кардиального цирроза печени. Обычно наблюдается иктеричность (небольшая желтушность) склер и кожи.

При затяжном септическом эндокардите желтуха может быть значительной, но, сочетаясь с бледностью (результат анемии, связанной с гемолизом эритроцитов), она придает коже особую окраску «кофе с молоком». При этом на коже, слизистой оболочке полости рта, конъюнктивах нижних век возникают петехии (симптом Лукина — Либмана).

3. При исследовании подкожно-жировой клетчатки у больных с заболеваниями сердца могут быть выявлены отеки — один из признаков сердечной недостаточности. Они локализуются в низко расположенных местах (на лодыжках, стопах, голенях), далее, при пpогрессировании сердечной недостаточности, — на бедрах, пояснице, ягодицах, затем в полостях (асцит, гидроторакс, гидроперикард). Массивные отеки тела называются анасаркой. Отеки могут менять свое расположение: в положении на спине они скапливаются в области крестца, в положении на боку перемещаются на coответствующую сторону.

Конечности при сердечных отеках холодны на ощупь. Отеки при сердечной патологии в отличие от почечных обычно сочетаются с цианозом. Кожа отечных областей выглядит гладкой, блестящей и истончённой. При выраженных отеках нередко кожа лопается и из неё вытекает жидкость.

Могут наблюдаться и местные отеки при сдавлении вен, развиитии в них тромбов. Так-, например, при сдавлении верхней полон пены опухолью средостения, экссудативном и слипчивом перикардите развивается выраженный отек шеи (воротник Стокса).

4. При осмотре пальцев рук у больных с хронической сердечной недостаточностью, а также при затяжном септическом эндокардите выявляются характерные изменения их формы — симптом «барабанных палочек» и «часовых стекол».

ОСМОТР ОБЛАСТИ СЕРДЦА И КРУПНЫХ СОСУДОВ

При осмотре области сердца и крупных сосудов больного с заболеваниями сердца и сосудов возможно наличие следующих симптомов:

Сердечный горб— выпячивание грудной клетки в области сердца — результат пороков сердца в детском возрасте. Выпячивание в сочетании с пульсацией бывает прианевризме аорты.

Видимый верхушечный толчок — ритмичная пульсация в V межреберье на 0,5—1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии, обусловленная ударами верхушки сердца в переднюю грудную стенку — можно наблюдать у людей астенического телосложения. Смещение верхушечного толчка кнаружи наблюдается при дилатации левого желудочка (при пороках сердца, гипертонической болезни).

Видимый сердечный толчок — синхронная с деятельностью сердца разлитая пульсация передней грудной стенки слева от грудины, распространяющаяся на подложечную область — обнаруживается при гипертрофии правого желудочка и значительном расширении всего сердца. Легкая пульсация в эпигастрии иногда заметна и у здоровых худощавых людей.

Пульсация в правом подреберье, обусловленная увеличенной пульсирующей печенью, может выявляться при недостаточности трехстворчатого клапана.

Извитые и резко выступающие височные артерии отмечаются у больных гипертонической болезнью и атеросклерозом.

Пульсация сонных артерий («пляска каротид») и синхронные с пульсом кивательные покачивания головы (симптом Мюссе) возникают при выраженной недостаточности аортальных клапанов. Менее выраженная пульсация сонных артерий может быть у больных артериальной гипертензией, тиреотоксикозом, анемией, т. е. при усиленном сердечном выбросе.

Вздутие шейных вен — признак правожелудочковой недостаточности (нарушение оттока крови из верхней полой вены). У здорового человека нерезкое вздутие шейных вен возможно только в положении лежа.

Пульсирующие змееподобные движения под кожей плечевых артерий (симптом «змейки») наблюдаются при атеросклерозе.

Узловатые расширения вен голеней характерны для тромбофлебита.

ПАЛЬПАЦИЯ ЦЕЛИ

Определить наличие сердечного толчка;

определить верхушечный толчок и оценить его свойства (локализацию, распространенность и силу);

выявить симптом «кошачьего мурлыканья»;

исследовать свойства пульса (частоту, ритмичность, наполнение, напряжение, синхронность).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО И ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА

Сердце прилегает к грудной клетке правым желудочком. Определение визуально и пальпаторно его пульсации носит название сердечного толчка.

Под верхушечным толчком подразумеваются пульсирующие колебания грудной стенки в области верхушки сердца, обусловленные ударами левого желудочка о грудную стенку при его работе.

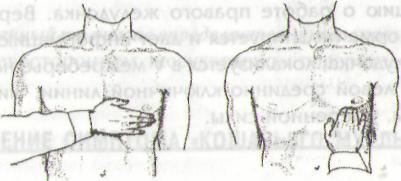

а б

Рис. 85. а -Определение: сердечного и верхушечного толчка,

б- свойств верхушечного толчка

I. Ладонь правой руки кладут плашмя на левую половину грудной клетки больного в области III—JV ребер между около-грудинной и передней подмышечной линиями. Основание кисти обращено к грудине, пальцы сомкнуты (рис. 85а). При обследовании женщин большой палец отведен, молочную железу необходимо поднять.

2. Сосредоточив внимание на ощущении от кисти, определяют наличие или отсутствие пульсации.

Если пульсация ощущается ладонной поверхностью кисти (в области эпигастрия и левого края грудины), констатируется наличие сердечного толчка.

Если же пульсация ощущается под пальцами, то констатируется наличие верхушечного толчка.

3. Затем определяют свойства верхушечного толчка. Для этого, не отрывая руки, устанавливают кончики II—IV пальцев на одной линии в пульсирующем межреберье (рис. 856) и по ощущениям оценивают:

а) локализацию верхушечного толчка,

б) его распространенность (оценивается по площади или диаметру зоны пульсации),

в) силу верхушечного толчка (оценивается по величине его удара о пальцы исследующего).

NB!

Сердечный толчок в норме не пальпируется (за исключением редких случаев, когда его можно ошущать у здорового человека после выполнения им физической нагрузки) и дает информацию о работе правого желудочка. Верхушечный толчок в норме пальпируется и дает информацию о работе левого желудочка, локализуется в V межреберье на 1-1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии, шириной не более 2 см, умеренной силы.

Г