- •Глава 11 Ортопедическое лечение адентии с использованием имплантатов.

- •Глава 12 Челюстно-лицевая ортопедия. 5. К. Kocryp ...... 444

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 1 1

- •Глава 12

- •Глава 1 3

- •Вадим Николаевич копейкин руководство по ортопедической стоматологии

РУКОВОДСТВО

ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ

СТОМАТОЛОГИИ

Под редакцией

члена-корреспондента АМН СССР

профессора

В. Н. КОПЕЙКИНА

МОСКВА • МЕДИЦИНА • 1993

ББК 56.6 Р85 УДК 616.314+616.716.1/4] -089. 23(035)

Авторы: В. Н. КОПЕЙКИН, чл.-кор. АМН СССР, проф.;

М. Г. БУШАН, проф.; А. П. ВОРОНОВ, канд. мед. наук;[Б~К"КОСТУР| , проф.; И. Ю. ЛЕБЕДЕНКО, канд. мед. наук; М. 3. МИРГАЗИЗОВ, проф.; В. А. ХВАТОВА, проф.; Ф. Я. ХОРОШИЛКИНА, проф.

Р е ц е н з е и т: В. Ю. МИЛИКЕВИЧ, проф., зав. кафедрой ортопедической стоматологии Волгоградского медицинского института.

Руководство по ортопедической стоматологии/Под Р85 ред. В. Н. Копейкина.— М.: Медицина, 1993.—496 с.:

[4] л. ил. ISBN 5-225-01073-3

В руководстве описаны этиология, патогенез, основы диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний зубочелюстной системы, подлежащих ортопедическому лечению. Даны рекомендации по выбору врачебной тактики и оперативной ортопедической техники. Описаны современные методы лечения и новейшие конструкции ортопедических лечебных аппаратов и протезов.

Руководство рассчитано на стоматологов.

4108120000-262 • 039(01 )-93— 143-91

ISBN 5-225-01073-3

ББК 56.6 @ Коллектив авторов, 1993

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ....................... 5

ГЛАВА 1 Методы обследования больного и симптоматология заболеваний

зубочелюстной системы. В. Н. Копейкин ......... •]

Функциональная зубочелюстная система ......... f

Особенности диагностического процесса и обоснования диагноза 13

ГЛАВА 2 Лечение различных нозологических форм зубочелюстно-лицевых

аномалий у подростков и взрослых. Ф. Я. Хорошилкина .... 74

Аномалии положения зубов ............. 82

Аномалии зубных рядов ............... 91

Аномалии прикуса ................. 95

ГЛАВА 3 Этиология, патогенез и клиника заболеваний твердых тканей

зуба. М. Г. Бушан ................. 113

Краткие сведения о процессе минерализации и ультраструктуре твердых тканей зуба ................ 113

Функциональная морфология зубов ........... 122

Частичное и полное разрушение коронковой части зуба .... 125

ГЛАВА 4 Ортопедическое лечение патологии твердых тканей зуба.

М. Б. Бушан, В. Н. Копейкин . ............. 129

Лечение с помощью вкладок и полукоронок ........ 129

Лечение с помощью искусственных коронок ........ 143

ГЛАВА 5 Восстановление коронковой части зуба штифтовыми зубами.

М. Г. Бушан ................... 179

ГЛАВА 6 Лечение патологической стираемости зубов и ее осложнений.

М. Г. Бушан ................... 187

Патологическая стираемость ............. 187

Снижающийся прикус ............... 197

ГЛАВА 7 Частичная вторичная адентия. В. Н. Копейкин ....... 209

Лечение частичной адентни несъемными протезами . . . . . 216

Лечение частичной адентии съемными протезами. В. Н. Копейкин. И. Ю. Лебеденко ................ 230

Вторичные деформации зубных рядов и нарушение окклюзион-ных соотношений ................. 267

ГЛАВА 8 Заболевания пародонта. В. Н. Копейкин ......... 278

Гингивиты ................... 283

Пародонтиты .................. 288

Основы выбора методов лечения и конструктивных особенностей ортопедических аппаратов и протезов .......... 304

Показания к применению и конструктивные особенности шини-рующих лечебных аппаратов постоянного пользования .... 310

Ортопедическое лечение генерализованного пародонтита при сохраненных зубных рядах .............. 316

Ортопедическое лечение генерализованного пародонтита, осложненного вторичной адентией ............. 320

Ортопедическое лечение очагового пародонтита ...... 325

Г.ЧАВА 9 Заболевания височно-нижнечелюстного сустава, обусловленные

нарушениями в зубочелвдстной системе, и. Л. Кватова .... 332 I .'1ЛВЛ 10 Ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов.

Л. П. Воронов .................. 350

Анлтомо-топографические особенности строения беззубых челюстей ..................... 350

Классификация беззубых челюстей ........... 354

Методы достижения фиксации протезов ......... 360

Изготовление и применение индивидуальных ложек из пластмассы ................. 361

Получение функционально-присасывающихся слепков (оттисков) ................. 364

Понятие о стабилизации протезов ........... 368

Определение центрального соотношения челюстей . . . 370 Искусственные зубы .............. 377

Конструирование искусственных зубных рядов ..... 378

Постановка зубов по стеклу ......... 379

Постановка зубов по сферическим поверхностям . . 380 Постановка зубов по индивидуальным окклюзионным поверхностям .............. 382

Постановка зубов в артикуляторе «Гнатомат» 384 Конструирование базисов протезов для нормализации речевой функции ............ 386

Проверка конструкции протезов .......... 389

Наложение протезов. Правила пользования, коррекция и адаптация к пластиночным протезам .......... 395

Перебазировка пластиночных протезов ....... 399

Починка пластмассовых протезов ......... 400

Протезы с двухслойными базисами ......... 401

Особенности повторного протезирования ......... 404

Глава 11 Ортопедическое лечение адентии с использованием имплантатов.

М. 3. Миргазизов ................. 406

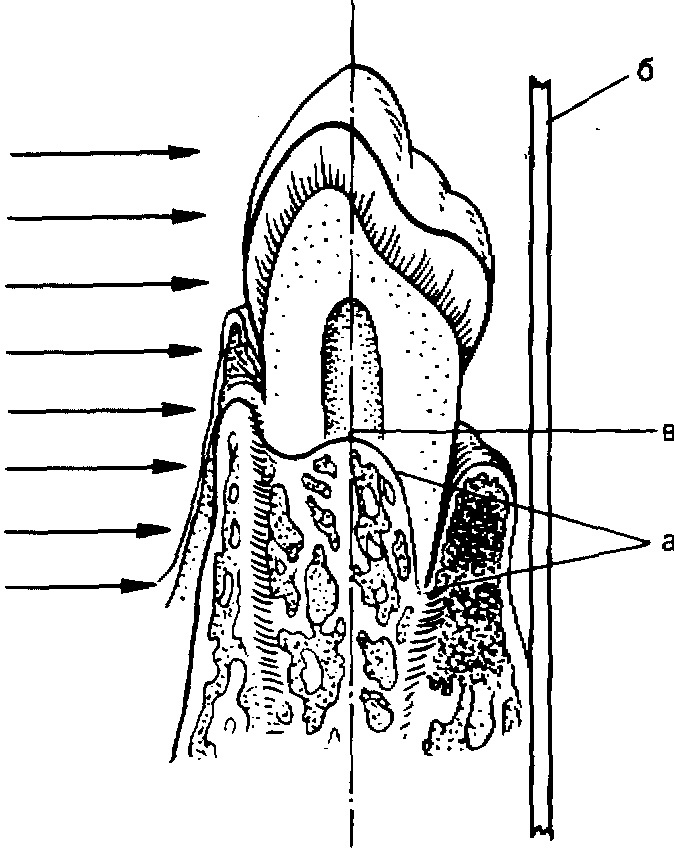

Теоретические основы имплантации ........... 407

Особенности обследования больных . .......... 410

Противопоказания и показания ............ 412

Материалы, применяемые в имплантологии ........ 415

Конструкции имплантатов .............. 419

Методы имплантации . ................ 424

Особенности конструирования зубных протезов с использованием имплантатов ................... 428

Способы ортопедического лечения с использованием имплантатоп 431 Технологические особенности изготовления имплантатов . . . 440 Организационные аспекты ортопедического лечения с использованием имплантатов .... ...... ...... 442

Глава 12 Челюстно-лицевая ортопедия. 5. К. Kocryp ...... 444

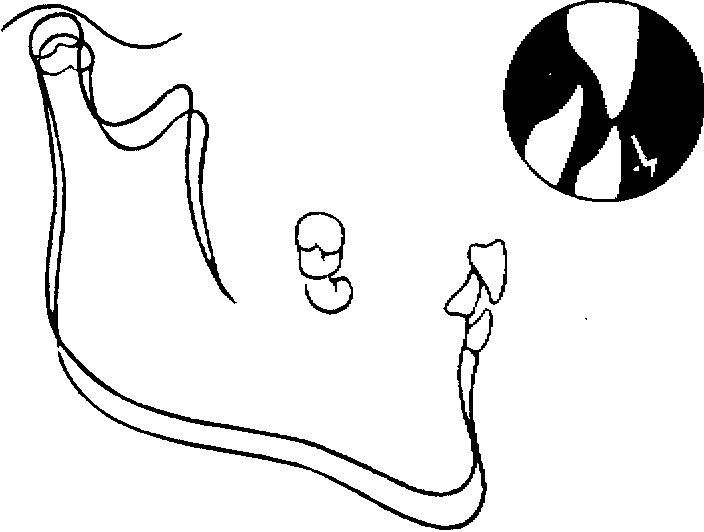

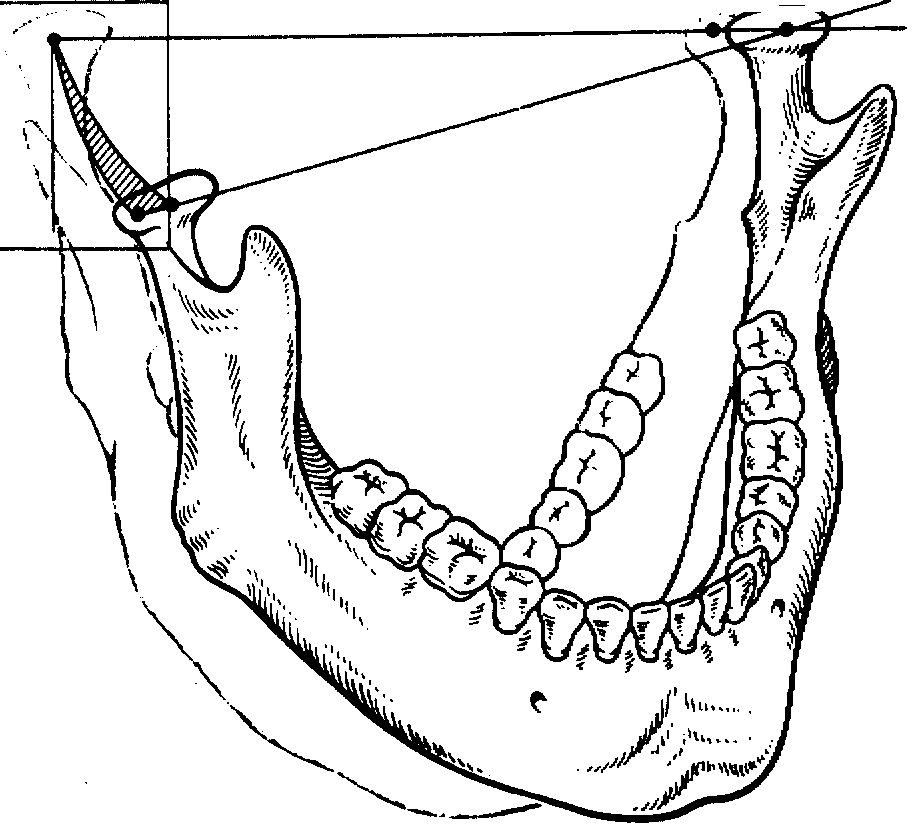

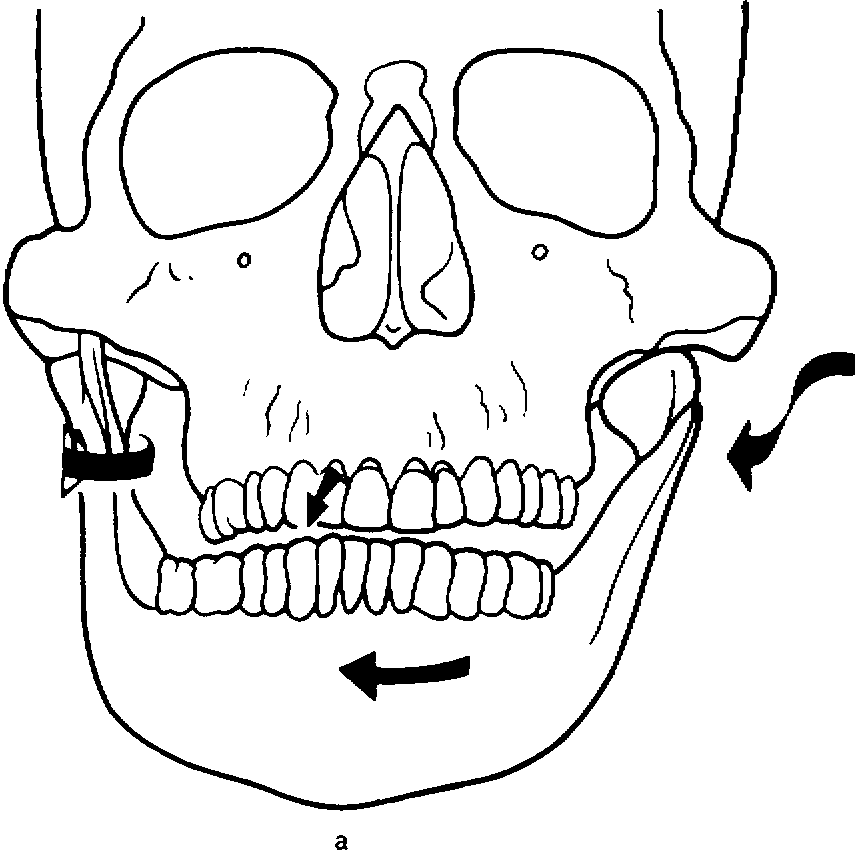

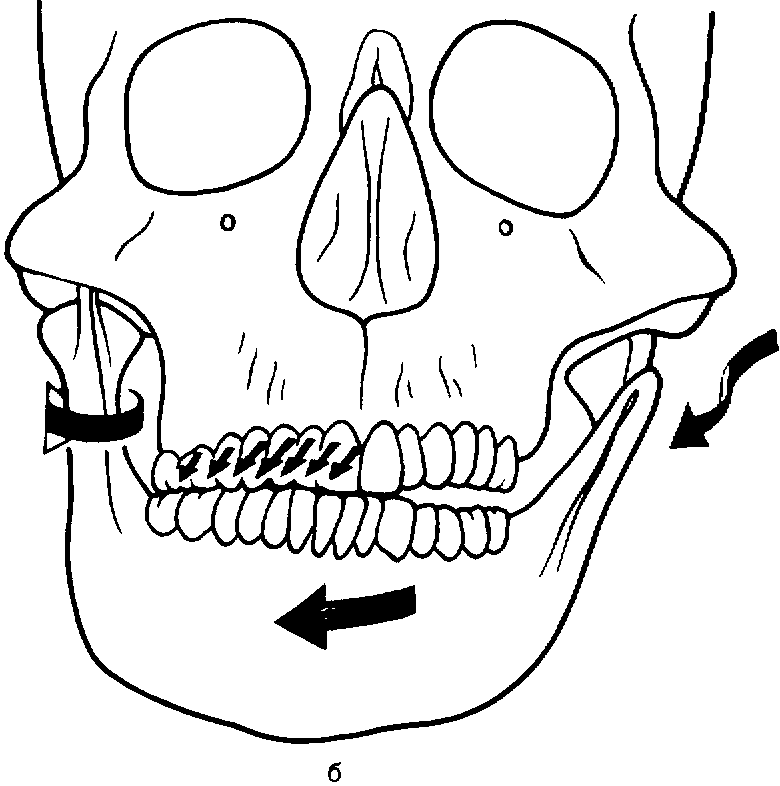

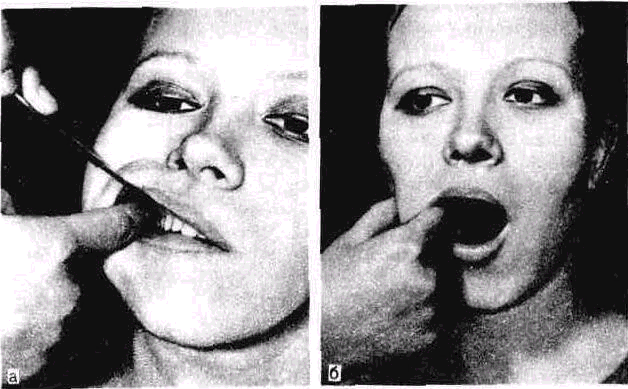

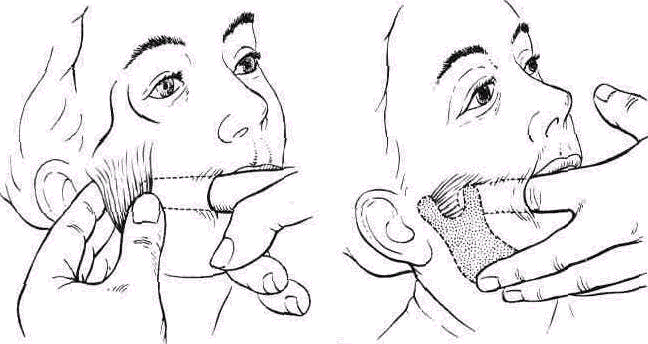

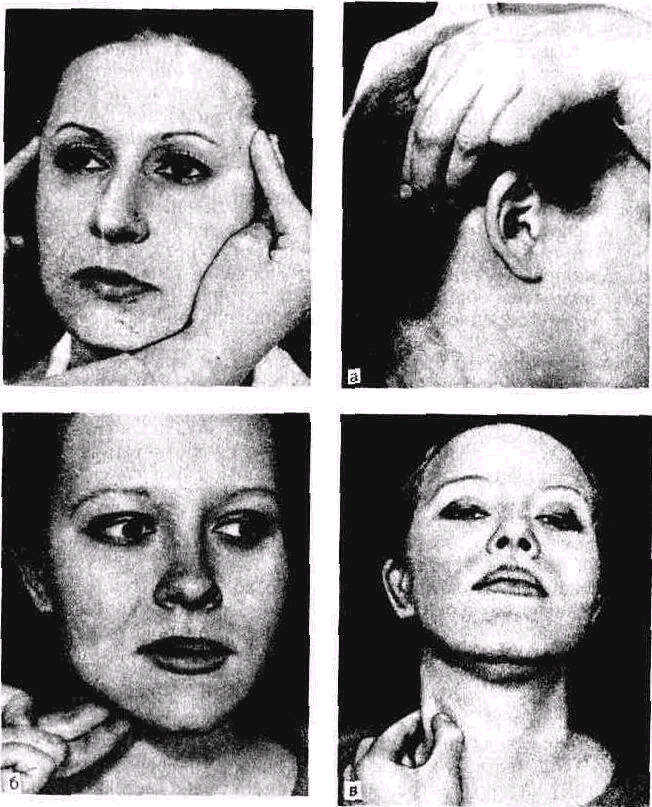

Переломы челюстей и их ортопедическое лечение ...... 447

Дефекты челюстно-лицевой области и их ортопедическое лечение 457 Устранение врожденных дефектов верхней челюсти . . . 457 Замещение приобретенных дефектов верхней челюсти . . 4fi0 Устранение дефектов и деформаций нижней челюсти . . . 465 Устранение дефектов лица и сочетанных повреждений . . 470 Ортопедическое лечение при зияющих дефектах глотки и шейного отдела пищевода .......... ^. . 475

Миогимнастика и механотерапия при лечении больных с дефекга-ми челюстно-лицевой области ............. 476

ГЛАВА 13 Организация ортопедической стоматологической помощи населению. М. 3. Миргазизов ............... ^78

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................... 494

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ортопедическая стоматология — раздел клинической медицины, изучающий этиологию и патогенез болезней, повреждений и аномалий развития зубов, челюстей и других органов челюстно-лицевой области, разрабатывающий на основе системного подхода методы диагностики протекающих в функциональных системах физиологических и патологических процессов. Опираясь на достижения различных отраслей медицины, биологии и фундаментальных наук — физики, высокомолекулярной химии, материаловедения, сопротивления материалов, металлургии, ортопедическая стоматология разрабатывает тактику лечения нарушений целости органов и восстановления функции зубочелюстной системы и методы профилактики конкретных заболеваний и патологических состояний, технологию изготовления различных видов лечебных аппаратов и протезов.

Значительные достижения в изучении этиологии и патогенеза заболеваний, углубленная разработка методов их диагностики и семиологии позволили перейти от чисто заместительной терапии — протезирования, к проведению функциональной терапии и мероприятий по профилактике нарушений функций зубочелюстной системы. Разработан и продолжает совершенствоваться комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение функциональных нарушений.

Необходимость в обобщении последних достижений ортопедической стоматологии и освещения уровня ее развития на современном этапе послужила основанием для написания данного руководства.

В специальном разделе руководства описаны функциональные методы лечения зубочелюстных аномалий у подростков и взрослых, что способствует предупреждению заболеваний органов и систем челюстно-лицевой области. Большое внимание уделено определению показаний к применению современных лечебных ортопедических аппаратов и материалов, новых врачебных технологий. Впервые в отечественной литературе освещены вопросы ортопедического лечения с применением различных видов имплантатов.

Однако как бы хорошо не был подготовлен врач, его практическая деятельность зависит от уровня материальной оснащенности поликлиники. Настала пора модернизации материальной базы стоматологических учреждений и зуботехнических лабораторий, которая позволила бы обеспечить их всем необходимым

для осуществления лечебной помощи на самом современном уровне. Необходимо коренным образом пересмотреть отношение регионального руководства к стоматологической службе, ее рациональной организации, исходя из нужд региона, так как высокий уровень специализированной стоматологической помощи может гарантировать сохранение здоровья народа. Практическому здравоохранению, особенно в сельской местности, необходим врач-стоматолог широкого профиля, который смог бы не только диагностировать заболевание, но и осуществить комплексное лечение, включая терапевтические, хирургические и ортопедические приемы.

Авторы попытались изложить материал в руководстве с общестоматологических позиций, поэтому m^i адресуем его не только ортопедам-стоматологам, но и стоматологам всех профилей и надеемся, что изложенные в руководстве материалы помогут врачам в их повседневной практической деятельности. Насколько это удалось — судить читателям. Авторы будут признательны за пожелания по дальнейшему совершенствованию данного руководства.

ГЛАВА f

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО И СИМПТОМАТОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНАЯ СИСТЕМА

При изучении деятельности живого организма первостепенное значение имеют данные о динамическом взаимодействии частей целого, определение понятия части организма — органа, системы, изучения организации деятельности органов, составляющих систему, и их функций.

С точки зрения морфологии, организм условно поделен на органы, ткани и тканевые элементы, что предопределило развитие органной и тканевой физиологии и патологии. Такой подход не способствует в полной мере раскрытию функции целостного организма и интегративных функций систем, органов в их неразрывной связи с внешней и внутренней средой. Понимание функциональных особенностей построения организма и его систем необходимо для установления правильного диагноза, выработки плана и выбора методов лечения.

. С течением времени совершенствовалась методология научного познания и диагностики, в основе которой лежит рассмотрение сложного организма человека как целостного множества элементов со всеми отношениями и связями между ними, а также между ними и внешней средой. Это направление получило название «теория систем», «системный подход» или, благодаря работам П. К. Анохина, «теория функциональных систем». Исходным моментом системного исследования является положение о целостности изучаемого объекта (системы), который неотделим от условий существования и функционирования. Вторым моментом является то, что свойства целого складываются их характеристик элементов, а свойства элементов развиваются из характеристик целого. Элемент — это минимальный компонент, способный к выполнению определенной функции.

С точки зрения системного подхода, важно не то, каков субстрат элемента системы, а его функция и функциональные связи в рамках целого. Это означает, что элемент, орган не может быть изучен вне его функциональных характеристик. Элемент, орган, система могут быть описаны и по морфофункцио-нальным признакам.

В 1935 г. П. К. Анохин сформулировал первое определение функциональной системы: «Под функциональной системой мы понимаем круг определенных физиологических проявлений, связанных с выполнением какой-то определенной функции (акты дыхания, глотания, локомоторный акт и т. д.). Каждая такая функциональная система представляет собой до некоторой степени замкнутую систему и имеет определенный комплекс эффе-

«

рентных сигнализаций, который направляет и коррелирует выполнение этоУ функции. Отдельные афферентные импульсы в данной функциональной системе могут исходить от самых разнообразных и часто топографически удаленных друг от друга органов». В последующем он дал следующее определение: «Функциональная система — единица интеграции целостного организма, складывающаяся динамически для достижения любой его приспособительной деятельности и всегда на основе циклических взаимоотношений избирательно объединяющая специальные центрально-периферические образования». Позднее П. К. Анохин определяет функциональную систему как динамическую саморегулирующуюся, состоящую из различно локализованных структур и протекающих в них физиологических процессов, все составные компоненты которой содействуют достижению определенного результата, полезного для системы и организма.

И. В. Блауберг (1969) характеризует систему следующими признаками:

1 _ система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 2 — образует особое единство со средой; 3 — является элементом системы более высокого порядка.

В организме постоянно и непрерывно действуют различные функциональные системы, сменяя друг друга или действуя одновременно. Представление о системе должно быть конкретизировано через понятие связи и характера этих связей. Функциональные системы избирательно объединяют различные органы ткани для обеспечения результативной деятельности, причем происходит постоянная оценка результата с помощью обратной афферентации. При недостаточности или отклонении от необходимого уровня и результата действия происходит мобилизация дополнительных механизмов, других органов и тканей, деятельность которых обеспечит достаточный уровень выполнения намеченных результатов (например, усиление слюноотделения и увеличение продолжительности разжевывания пищи различными группами зубов при ее плохой смачи-ваемости и большой твердости).

Следовательно, система строится по принципу саморегуляции. Рефлекторная оценка достигнутых на определенный момент результатов позволяет провести сравнение с запрограммированными на основе предшествующего опыта свойствами и качеством результата и своевременно корригировать целенаправленный акт, включив в систему дополнительные механизмы отдельных элементов. Например, в последовательном процессе приема пищи можно наблюдать смену действий различных функциональных систем с их определенным в каждом случае конечным результатом. Деятельность функциональной системы, определяющей характер пищи и специфику ее приема, сменяется деятельностью другой функциональной системы — зубочелюстной, назначение которой — обработка принятой пищи в полости рта. Последовательно осуществляемая механическая и химическая обработка пищи во рту направлена на ее измельчение и формирование пищевого комка, и деятельность этой функциональной системы завершается актом глотания. Программирование последовательной или одновременной деятельности зубочелюстной функциональной системы осуществляется по опережающему принципу.

Система зрительного и обонятельного анализаторов на основе обратной связи оценивает соответствующими механизмами качество пищи, после чего происходит настрой другой системы и ее функционирование, т. е. деятельность одной функциональной системы сменяется деятельностью другой. Так, например, консистенция и форма пищи обусловливают расположение ее при откусы-вании мягкой пищи в группе передних зубов, жесткой (орех) — в области пре-моляров. Рецепторы рта информируют центральную нервную систему о свойствах пищевого комка, и на основе предшествующего опыта определяется характер разжевывания пищи, изменяются зоны жевания и величина нагрузки на пародонт за счет регулирования силы и частоты мышечных сокращений. Одно

временно в работу на основе причинных связей включаются на различных уровнях элементы морфологической структуры зубочелюстной системы — субклеточные, клеточные, тканевые, органные. Рецепторные поля позволяют оценить степень обработки пищи и подключить к этому процессу различные группы или отдельные зубы с учетом состояния их пародонта.

Любая система может быть подразделена на подсистемы. Зубочелюстная система имеет разветвленную сосудистую сеть, обеспечивающую питание тканей и органов. Звенья сосудистой системы находятся в тесном функциональном единстве, а благодаря наличию в стенках сосудов нервных окончаний обладают свойством рецепции и участвуют в регуляции функции органа и всей системы. Вследствие этого и в каждом органе зубочелюстной системы существуют весьма мобильные механизмы регуляции кровотока, обеспечивающие поддержание обмена веществ на определенном уровне. Под влиянием импульсов, приходящих с интерорецепторов (барорецепторы), хемо- и экстерорецепторов, в сосудодви-гательном центре стволовой части мозга формируется возбуждение и по эфферентному звену (компонент рефлекторной дуги) передается к сосудам, в результате чего возникает сосудосуживающий или сосудорасширяющий эффект. Регуляция кровообращения в органах зубочелюстной системы, как и во всем организме, осуществляется благодаря рефлекторной деятельности нервной системы.

Нервная система обеспечивает активное взаимодействие организма и внешней среды, регуляцию всех процессов жизнедеятельности. Сеть нервных окончаний позволяет воспринимать разнообразные раздражители: механические, температурные, химические. К хеморецепторам относят вкусовые рецепторы, раздражение которых вызывает вкусовые ощущения и которые в комплексе с другими рецепторами позволяют определять качество пищи. Обилие рецептор-ных полей позволяет через центральную нервную систему регулировать функцию мускулатуры, пародонта, трофику (питание) тканей, секреторный цикл и координировать деятельность всех органов системы при жевательной, речевой и мимической функциях.

Каждый орган зубочелюстной системы выполняет определенную функцию, проявляющуюся своеобразным физиологическим процессом, обеспечивающим оптимальный уровень функционирования, который контролируется нервной системой. Она обеспечивает целесообразное приспособление зубочелюстной системы к постоянно меняющимся условиям деятельности путем анализа и синтеза различных раздражителей внешней и внутренней среды, выработку наиболее совершенных реакций каждого органа и координирование функций всей системы.

Рецепторы, воспринимающие раздражители внутренней и внешней среды, располагаются в слизистой оболочке, мягких тканях лица, мышцах, структурных элементах зуба, пародонта, височно-нижнечелюстных суставов, языка, связках, сухожилиях. Сенсорная (ощущаемая) информация поступает от:

1) элементов височно-нижнечелюстных суставов: перемещении и изменении пространственного взаимоотношения элементов суставов (головка, диск, связка, капсула) в движении, различном при переднем и боковых смещениях челюсти;

2) мышц зубочелюстной системы: о скорости, степени и силе их сокращений, степени расслабления, соотношении деятельности мышц — синергистов и антагонистов;

3) структурных элементов пародонта в зависимости от степени и направления жевательного давления на зуб или группу зубов при опосредованной окклюзии;

4) структурных элементов пародонта при окклюзионных контактах;

5) различных анализаторов: о консистенции, величине, вкусе и запахе вводимых в полость рта веществ, характере и степени их воздействия — физического и химического-

Независимо от вида прикуса движения нижней челюсти при жевании имеют циклический характер, физиологическая последовательность их строго регламентирована нервными импульсами, поступающими с рецепторных полей как зрительного анализатора, так и различных участков зубочелюстной системы. Информация, воспринимаемая рецепторами, передается по афферентным нейронам в мозг, там анализируется, координируется и по эфферентным волокнам спускается к исполнительным органам. И. С. Рубинов (1970), описывая механизм взаимодействия элементов зубочелюстной системы, отмечает, что от рецепторов по второй и третьей ветвям тройничного нерва импульсы поступают в продолговатый мозг, где находятся чувствительные ядра. От них начинается второй нейрон тройничного нерва, который проходит к зрительному бугру. От бугра берет начало третий афферентный нейрон, который идет к чувствительной зоне коры головного мозга. Здесь начинается афферентное звено — компонент рефлекторной дуги, осуществляющее передачу возбуждения из центральной нервной системы к исполнительным органам, их элементам и различным тканям.

Следовательно, в процессе приема пищи в действие вступает паттерн рефлексов — последовательность нервных импульсов, имеющих строго определенное и дифференцированное информационное значение, анализируемых в центральной нервной системе и вызывающих ответные реакции. Эти реакции возникают в мышечной, нервной, сосудистой, секреторной системах органов и тканей. Именно паттерн рефлексов и определяет механизм движения нижней челюсти, возникающий как результат сочетания безусловных и условных рефлексов. Скоординированность функций всех элементов зубочелюстной системы позволяет с диагностической целью разделить сенсомоторную функцию системы на определенные фазы и рассматривать их с позиций функциональной целесообразности и приспособительных механизмов (адаптации).

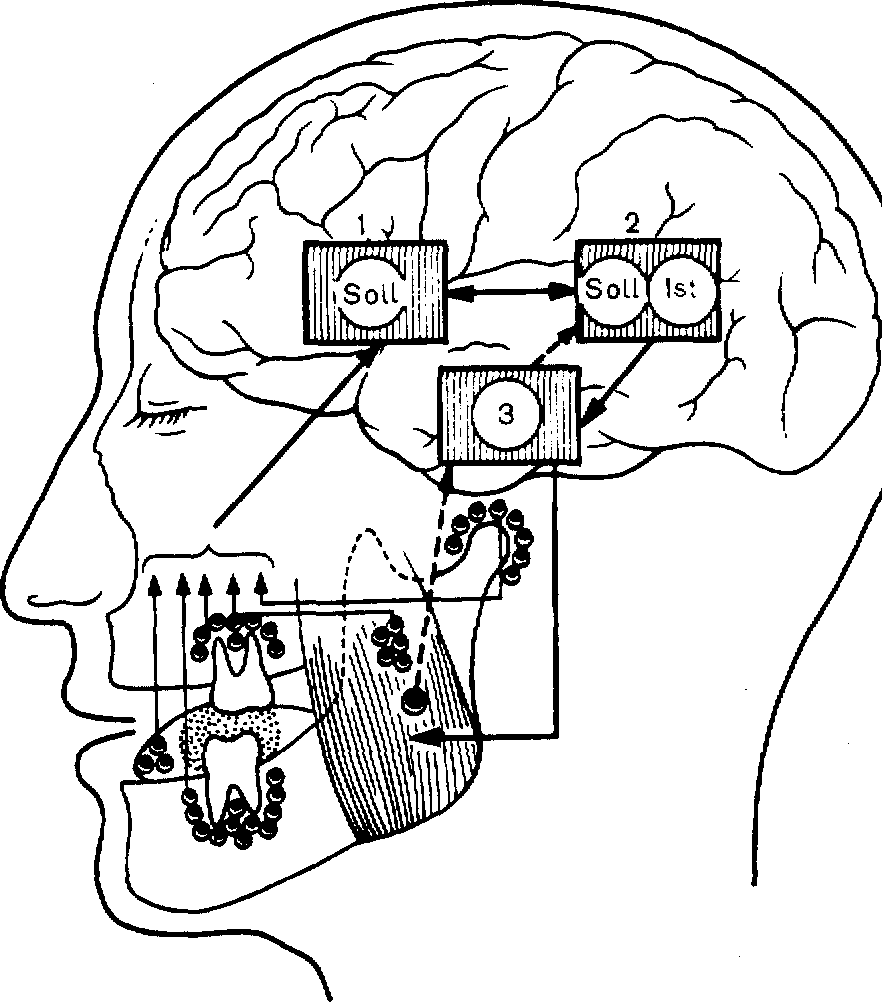

Узловыми механизмами в любой функциональной системе являются стадийные процессы: на что, как, когда и в какой последовательности прореагирует система. Саморегулирование системы осуществляется на основе афферентаций корковых нейронов — доминирующей мотивации, остановочной и пусковой афферентаций и аппарата памяти. На основе синтеза этих компонентов происходит выбор оптимальной программы действия (рис. 1, Soil). Обратная афферентация о результатах действия (рис. 1, 1st) сопоставляется с заготовленной в акцепторе действия моделью этих результатов. При их несовпадении возникает ориентировочно-исследовательская реакция, в результате которой благодаря дополнительной афферентной информации вырабатывается новая программа действий.

«Акцептор (принимающий, воспринимающий) результатов действия» — термин, введенный П. К. Анохиным (1950) для обозначения физиологического аппарата продвижения и оценки действия, который формируется на основе предшествующего опыта в результате афферентного синтеза и принятия решения.

Эта программа позволяет достигать наибольшего эффекта действия, более полно приспособить организм и его подсистемы к условиям конкретного момента времени. При возникновении патологических состояний в зубочелюстной системе или аномальном ее развитии сенсорная информация изменяется. Измененные сигналы, поступающие с одного или нескольких участков системы, нарушают, иногда значительно, всю кинетику движений нижней челюсти.

Сформулированные П. К. Анохиным основные положения теории функциональной системы (ТФС) позволяют правильно анализировать и объяснять механизм регуляции функции внутренних органов, механизмы выработки условных рефлексов, компенсации нарушенных функций или срыва компенсаторных реакций. ТФС позволяет определить, что считать информацией и информативным в системе. Циркулирующая по компонентам системы информация всегда специфична для данного конкретного элемента системы и определенна для данной конкретной ситуации.

•^———-______________, ,,

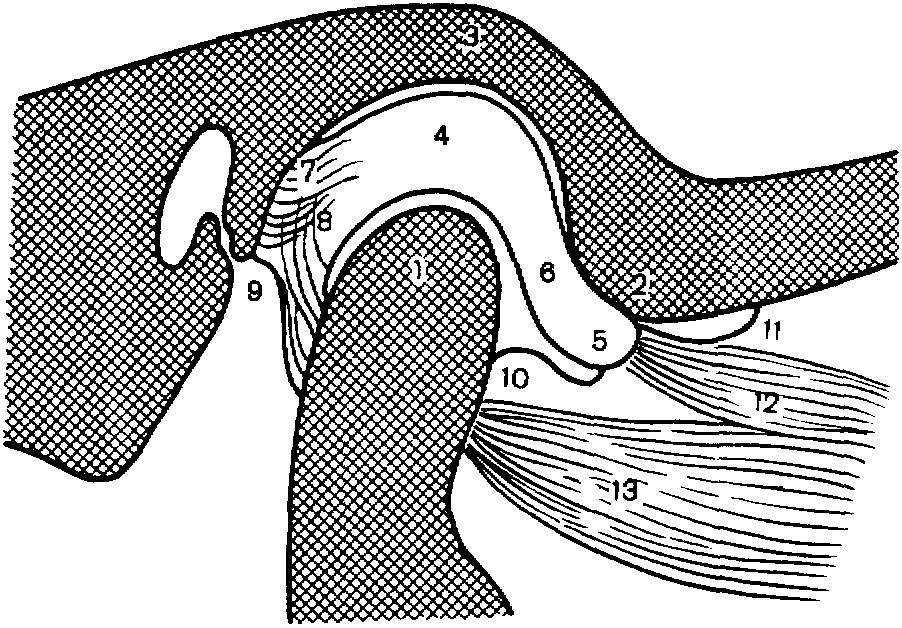

Рис. 1.

Схема зубочелюстной функциональной

системы по Граберу. Объяснение в тексте.

Зубочелюстную систему следует рассматривать как сложную иерархическую функциональную систему. В эту систему функционально объединены специфично организованные в процессе филогенеза органы и ткани, функция которых направлена на обеспечение полезного результата деятельности каждого органа и ткани. Каждая функционально ориентированная подсистема обеспечивает конечный результат деятельности всей зубочелюстной системы и в итоге жизнедеятельность организма человека. В зубочелюстной системе можно выделить (естественно, методологически условно) множество сложных процессов управления и обработки информации о состоянии и функциональной деятельности каждого элемента, клетки, органа.

Под функцией понимают деятельность и свойство клетки, органа и всей системы, проявляющиеся как физиологический процесс или совокупность процессов. Это значит, что при изучении зубочелюстной системы необходимо исследовать функцию пародонта, суставов, слюнных желез, функцию жевания, речевую функцию и др. В правильно сформированной зубочелюстной системе структура каждого органа четко скоординирована с функцией. Структура органа и системы всегда имеет функциональный характер. В то же время в процессе онтогенеза последовательность морфологических, физиологических и биохимических преобразований органов и всей зубочелюстной системы во многом зависит от функции всех элементов, ее составляющих, в частности от одной из основных функций зубочелюстной системы — функции жевания. При этом внутри-органная связь является примером целесообразной целевой функции, которая может быть нарушена при воздействии неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды.

Закономерности течения физиологических процессов в организме, функционирования отдельных органов систем, имеющие единые отправные моменты деятельности обобщенной системы живого человеческого организма, могут быть правильно определены только через понятие целостного организма и раскрытие его индивидуальных особенностей.

Наряду с изучением целостного организма в практической медицине большое значение имеет анализ отдельных физиологических параметров функцио-

11

нальной деятельности органов и тканей систем с последующим обобщением;

полученных данных,

Функциональная система, связанная с организмом и расцениваемая как саморегулирующаяся, не может быть изолирована от всей системы организма. Однако утверждение, что система и подсистема целиком зависят от состояния всего организма, ошибочно, так как аффекты могут воздействовать не только на организм в целом, но и избирательно на его подсистемы,

Полностью сформированная зубочелюстная система и ее отдельные подсистемы и органы продолжают находиться под влиянием жевательной функции. Воздействие на зубочелюстную систему разнообразных факторов внешней и внутренней среды обусловливает развитие приспособительных (адаптационных) реакций в ее отдельных органах. Адаптация — свойство организма и его систем реагировать на воздействие различных факторов внешней и внутренней среды морфофизиологическими изменениями, способствующими сохранению деятельности и постоянства внутренней среды.

С понятием адаптации тесно связано понятие устойчивости системы. Система — организм и его подсистемы устойчивы к изменениям внешней и внутренней среды, если они происходят в пределах некоторых границ. В случаях повреждения зубочелюстной системы, например, после удаления части зубов, в ней развивается компенсаторный процесс, выражающийся совокупной реакцией возмещения нарушенной функции за счет деятельности отдельных неповрежденных органов и их составных частей: изменяется характер разжевывания пищи, т. е. функция жевания, а это влечет за собой своеобразные нарушения в мышечной системе, суставах, пародонте оставшихся зубов, компенсаторно изменяется характер слюноотделения и состав слюны.

Рассматривая системы живого организма, важно понять, что целое не равно сумме слагаемых. Это правило относится и к зубочелюстной системе, в которой сумма свойств составляющих ее органов и тканей (зубы, челюсти, мышцы, железы и т. д.) не характеризует всех свойств, качеств и функциональных особенностей системы, ее роли и взаимосвязи с другими системами и со всем.организмом человека.

Независимо от причины отклонение результата деятельности функциональной системы и ее элементов от уровня, обеспечивавшего до этого нормальную жизнедеятельность организма, обусловливает мобилизацию необходимых элементов данной и другой систем для достижения нужного результата. Благодаря мобильной саморегуляции функциональных систем и существующим системным связям различные физиологические показатели удерживаются на определенном уровне, что обеспечивает постоянство внутренней среды — гомеостаз. Константы гомеостаза динамичны, например рН слюны. Сигнализация от рецепторов поступает в соответствующие нервные центры, которые вовлекают в конкретную функциональную систему элементы различного уровня для выполнения определенной деятельности, способствующей восстановлению результатов действия или необходимого уровня метаболизма.

Как адаптационные реакции, так и компенсаторный процесс имеют предел, за которым происходит срыв приспособительно-компенсаторных реакций и развивается болезнь. Установив специфику физиологических параметров органов и тканей, врач получает ключ к пониманию взаимосвязей и взаимодействий выявленных процессов в системе, к пониманию значения отдельных факторов и обусловленных ими механизмов и явлений в изменении характера функций как подсистемы, так и всех систем. Это в свою очередь позволит определить причину изменения физиологических процессов в организме, установить патогенез заболевания (заболеваний), его (их) течение, уровень функциональных нарушений, определить врачебную тактику как в период обследования и обоснования диагноза, так и во время лечения.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОБОСНОВАНИЯ ДИАГНОЗА

Возникновение болезни обусловлено воздействием на организм вредных факторов внешней среды — физических, химических, биологических, социальных и т. д. Ряд болезней связан с генетическими факторами.

Существуют различные определения понятия «болезнь». Одно из них сформулировано так: болезнь — это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными или (и) морфологическими изменениями. Другое звучит следующим образом: болезнь — это нарушенная в своем течении жизнь в результате повреждения структуры и функции организма под влиянием внешних и внутренних факторов при реактивной мобилизации в качественно-своеобразных формах его компенсаторно-приспособительных механизмов. Болезнь характеризуется полным или частичным снижением приспособляемости к среде того или иного органа либо всего организма и ограничением их функций. Нозологическая форма—это определенная болезнь, выделенная на основе установленных этиологии (причина возникновения) и патогенеза (механизма развития), а также характерной клинико-морфологической картины. Эта форма является единицей номенклатуры и классификации болезней.

Поскольку человек может одновременно заболеть несколькими болезнями, то необходимо установить ведущее заболевание — наиболее тяжелое по течению или последствиям. Следует выделить также понятие «осложнение» — обобщенное название патологических процессов, присоединившихся к основному заболеванию, не обязательно развившихся при данном заболевании, но возникших в связи с ним.

Применяемый на практике термин «заболевание» означает факт возникновения болезни у отдельного человека. Выделяют и понятие «патологическое состояние» — относительно устойчивое отклонение от нормы, имеющее биологически отрицательное значение для организма (норма — оптимальный уровень функционирования и развития организма).

«Познание сущности патологических процессов неизменно приводит нас к нивелировке граней между патологическим и физиологическим. Оно выдвигает перед нами общее и наиболее реальное значение биологических закономерностей, которым физиология и патология полностью субординированы. Такой подход к понятиям «здоровье» и «болезнь» оправдан, так как «патологические процессы» и болезни — это всего лишь особенности приспособительных процессов...» [Давыдовский И. В., 1962].

Каждая болезнь проявляется определенным признаком или группой признаков, представляющих собой отклонение от нормы. Этот признак именуют симптомом. Различают субъективные и объективные симптомы. Субъективные симптомы — симптомы, выявленные при опросе больного, т. е. это те ощущения, которые он начал отмечать с какого-то периода времени и не испытывал раньше. К субъективным симптомам следует отнести также установленные самим больным изменения, наступившие при различных функциональных отправлениях зубочелюстной системы, например задержка пищи между зубами, смещения передних зубов. Объективные симптомы обнаруживает врач в процессе обследования-осмотра, пальпаторного, инструментального и аппаратного исследования, например увеличение подвижности зуба.

Заболевание проявляется не одним, а несколькими субъективными и объективными симптомами, часть из которых специфичны только для данного заболевания, а остальные наблюдаются и при других.

Выявление симптомов заболеваний, определение течения болезни у данного больного, его физического и психического состояния, степени, характера морфологических и функциональных нарушений возможны лишь при правильном,

тщательном клиническом обследовании. Выявление этиологических моментов и патогенеза способствует установлению диагноза '.

Учение о методах распознавания болезней носит название «диагностика» и является разделом любой медицинской специальности. В ортопедической стоматологии этот раздел с каждым годом приобретает все большее значение и обогащается новыми диагностическими приемами. Медицинская диагностика основывается на различных методах исследования и распознавания заболеваний, их тяжести и состояния организма больного с целью выбора и проведения необходимого лечения и эффективных профилактических мероприятий, предотвращающих развитие осложнений или повторных заболеваний. Диагностика — это сложный познавательный процесс. Для правильного проведения диагностического процесса необходимо изучить и уметь применять на практике различные методы исследований. Нужно знать основные и специфические признаки заболеваний зубочелюстной системы, а также их классификацию. Важно развивать врачебное мышление, знать основы анализа и синтеза установленных субъективных и объективных симптомов, применять логически обоснованные методы лабораторного исследования для установления и уточнения этиологии заболевания и его патогенеза.

Диагностический процесс состоит из следующих, тесно связанных между собой этапов: 1) выявление субъективных симптомов (анамнез); 2) установление объективных симптомов с помощью различных методов обследования; 3) обнаружение морфологических изменений с помощью поликлинических и лабораторных методов исследования; 4) определение функциональных нарушений с помощью лабораторных исследований; 5) установление нозологической формы заболевания; 6) выявление этиологических моментов, вызвавших заболевание;

7) установление патогенеза и специфики течения болезни у данного больного,

8) определение прогноза.

Методичность врачебного исследования заключается в проведении последовательного обследования больных, рассмотрении субъективных и объективных симптомов в их взаимосвязи, наблюдении за выявленными симптомами в динамике, изучении и логическом осмыслении причин возникновения и развития симптомов. В процессе обследования больного выявляют симптомы, характеризующие отклонения от физиологической нормы и ее вариантов. В связи с этим без знания физиологических норм и возможных физиологических вариантов функционирования отдельных органов, составляющих зубочелюстную систему, их топографических и функциональных взаимоотношений невозможно детально освоить семиологию, весь процесс диагностики, а следовательно, и правильно сформулировать диагноз и выполнить все необходимые лечебные манипуляции.

Умение логически осмыслить обнаруженные проявления (симптомы) заболевания, связать их в единую цепочку, определить ведущие (основные) симптомы, даже на первый взгляд слабо выраженные, как и способность не преувеличивать значение наиболее ярко протекающих, но не основных симптомов характеризует опытного врача-клинициста.

Первым условием правильного распознавания заболеваний является четкое знание клинической картины различных заболеваний зубочелюстной системы в их классическом проявлении. Это необходимо в связи с тем, что чисто классические проявления заболеваний встречаются редко, чаще наблюдаются различные отклонения или сочетания заболеваний, в результате чего изменяется классическая схема течения заболевания. Существенно влияет на течение заболевания индивидуальная реакция организма.

' Диагноз -

ме), выраженное

мы) — ее формы,

14

Необходимо учитывать, что зубочелюстная система, как и другие системы/ часто отвечает ограниченным количеством реакций на воздействие различных раздражителей и этиологических факторов, например развитием сходно протекающих воспалительно-дистрофических процессов. И наоборот, в ответ на воздействие одного и того же причинного фактора система может ответить разнообразными проявлениями.

Важно также отметить, что сходная в общих чертах клиническая картина может встречаться при различных по существу заболеваниях. Так, воспаление, подвижность зубов, гноетечение наблюдаются при пародонтитах различной этиологии и эозинофильной гранулеме. Это свидетельствует о том, что простое описание симптомов и их сочетания еще не обеспечивает правильного диагноза. Необходимо помнить также о том, что заболевания зубочелюстной системы могут протекать на фоне общесоматических зоболеваний. С учетом изложенного приводим более подробное описание каждого этапа диагностики.

Первый этап — собеседование с больным. Методика ознакомления с ощущениями и жалобами больного предопределяет не пассивное выслушивание его рассказа, а своевременное корректное уточнение того или иного момента и принятие на себя инициативы собеседования путем целенаправленно поставленных вопросов. Это необходимо сделать, учитывая, что больные, впервые обратившиеся в клинику ортопедической стоматологии, рассказывая о своих ощущениях и страданиях, чаще всего обращают внимание на симптомы, не полностью раскрывающие заболевание, а подчас и маловажные для установления правильного диагноза.

Врач должен задать больному такие вопросы, ответы на которые наряду с результатами лабораторных исследований позволят уточнить достоверность и обоснованность жалоб больного и подтвердить или отвергнуть возникшее у врача предположение. Так, например, жалоба больного на боли, возникающие при приеме и разжевывании пищи, обусловливает необходимость уточнить время возникновения и локализацию этих ощущений, а также предполагаемую причину болей: температурный фактор или давление при жевании. При последующем осмотре уточняют причину этих ощущений.

На основании субъективных симптомов врач может лишь предположить характер заболевания (острое или хроническое воспаление, обострение процесса) или ту либо иную форму заболевания, а также этиологический фактор. Однако это только предположения, первые, часто ошибочные, шаги к диагнозу.

Боль — тягостное субъективное ощущение, которое возникает в результате воздействия раздражителей, вызывающих функциональные или органические изменения в пораженных органах или тканях. Часто боль возникает при остром или хроническом воспалении, либо травме. Боль может быть острой, постоянно усиливающейся, пульсирующей, рвущей. Тупая боль характеризуется постепенным началом и малозаметным увеличением интенсивности. Жжение можно отнести к болевым ощущениям небольшой интенсивности.

При собеседовании с больным врач выясняет, когда возникли болевые ощущения, их локализацию, характер и интенсивность, а также причины возникновения или усиления болей и под воздействием каких факторов они устраняются (или не устраняются).

Острая боль в определенном зубе может быть связана с острым пульпитом или периодонтитом, причем этиологическим моментом при остром периодонтите может быть осложнение кариеса, осложнение после лечения пульпита, неправильно наложенной пломбы или коронки, завышающей центральную окклюзию, а также перегрузка (хроническая травма) при частичной адентии либо острой механической травме. Наконец, острый периодонтит, может возникнуть при неправильно изготовленном мостовидном протезе или кламмере, оказывающем чрезмерное давление на зуб. Острый пульпит возникает как следствие не только

_________,_._„,„„..„, . ,, ..„„,..,..-,„.-.„,..^.... .. -..-.- | i•-л-e•i -

осложнения леченого или нелеченого кариеса, но и неправильного препарирования зуба под коронку. Он может развиться и в результате некроза твердых тканей зуба под расцементировавшейся искусственной коронкой. В развившейся стадии пародонтита может возникнуть так называемый ретроградный пульпит. В ряде случаев при пульпите возникают иррадиирующие боли, и при этом больной может указывать совершенно на другой зуб, даже располагающийся на другой челюсти. Интенсивные боли иногда возникают и при папиллите вследствие неправильного наложения пломбы, фиксации длинной искусственной коронки, нарушении контактных пунктов, ведущим к хронической травме десне-вого сосочка пищевым комком.

Локализованные боли в слизистой оболочке могут быть обусловлены ее травмой при глубоком прикусе или вторичной адентии, осложненной глубоким резцовым перекрытием.

Боли и жжение в языке наблюдаются при глоссалгии, уменьшении окклю-зионной высоты, аллергической реакции, а также и при непереносимости пластмассы и разнородных сплавов металлов. Необходимо отметить, что мостовидные протезы из нержавеющей стали следует рассматривать как изготовленные из разнородных металлов, так как, кроме припоя, коронки и промежуточную часть часто изготавливают из разных сплавов стали. Таким образом, из приведенных выше данных следует, что локализованные боли могут быть вызваны различными причинами. Механизм их возникновения должен быть проанализирован и выяснен у каждого больного.

В зависимости от типа нервной системы больные по-разному воспринимают и излагают свои ощущения, чаще концентрируя внимание на наиболее остро воспринимаемых проявлениях и упуская важные, но нередко слабо выраженные симптомы. Именно эта индивидуально проявляющаяся реакция на заболевание и обусловливает необходимость поставить ряд вопросов как во время беседы с больным, так и в последующем при осмотре, проведении поликлинических и лабораторных исследований. Как правило, задают следующие основные вопросы: когда и как началось заболевание, что, по мнению больного, явилось причиной его возникновения, применялось ли какое-либо лечение до обращения к врачу, дало ли оно эффект?

В настоящее время доказано, что удаление зубов часто является пусковым моментом в развитии некоторых заболеваний зубочелюстной системы. В одних случаях они развиваются быстро и протекают остро, в других медленно, без субъективных ощущений и обнаруживаются лишь при врачебном обследовании. В то же время в некоторых случаях в схожих ситуациях даже по прошествии длительного периода после удаления зубов заболевания не развиваются. Очевидно, в каждом случае большое значение имеют компенсаторные возможности зубочелюстной системы и общее состояние организма.

Иногда при опросе больных удается установить, что ухудшение состояния зубочелюстной системы наступило на фоне общего заболевания или тотчас после выздоровления. Удаление же зубов у больных с такими сопутствующими заболеваниями, как диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ревматизм, атеросклероз, заболевание печени и др., быстро приводит к развитию или ухудшению течения имеющегося заболевания зубочелюстной системы.

Установив причину удаления зубов — кариозный процесс и его осложнения или подвижность зубов, врач в первом случае проведет исследование, с целью изучения последствий удаления, во втором попытается установить, вследствие чего появилась подвижность зуба и его пришлось удалить. Если зуб удален вследствие его подвижности, врач может выдвинуть несколько предположений («рабочих гипотез»): пародонтоз или травматические наслоения, пародонтит или заболевание организма, проявившееся развитием патологии зубочелюстной системы, или, наконец, следствие протекающих в этой системе патологических

16

процессов, обусловленных в свою очередь ее недостаточностью, связанной с ано-малийным развитием. Все эти предположения врач должен уточнить при дальнейшем исследовании и принять одно из них за достоверное или выдвинуть новую гипотезу. Удаление нескольких зубов в развившейся стадии пародонтита из-за их выраженной подвижности часто приводит к образованию «болтающегося альвеолярного отростка». Зная это, врач обязан провести исследования слизистой оболочки протезного ложа.

Результаты опроса и объективного исследования как бы подсказывают врачу план дальнейших исследований, так как он, мысленно суммируя выявленные симптомы, предполагает то или иное заболевание и сопоставляет их с симптоматикой известных ему заболеваний.

Важную роль в возникновении ряда заболеваний (очаговый пародонтит, травматический узел, отложение зубного камня и гингивит) играет характер разжевывания пищи. На стороне привычного жевания (фиксированный функциональный центр разжевывания) развивается очаговый пародонтит, а на противоположной стороне, где отсутствуют функциональные нагрузки, откладывается зубной камень, так как на этом участке не происходит самоочищения. В связи с этим врач должен уточнить, как больной разжевывает пищу, а в ряде случаев провести дополнительные исследования.

Важным моментом опроса больного является выяснение сведений о перенесенных заболеваниях и наличия общесоматических заболеваний в момент обследования, так как они могут обусловить развитие заболеваний органов зубочелюстной системы. Ряд инфекционных заболеваний (ревматизм, ревматоидный артрит и др.) сопровождается поражениями височно-нижнечелюстного сустава, которые в сочетании с дефектами в зубных рядах могут усугублять деструктивные процессы и проявляться такими субъективными ощущениями, как боли и хруст в височно-нижнечелюстных суставах. Болевые ощущения нередко отмечаются и в других суставах.

После излечения сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, стенокардия) вместо несъемных протезов необходимо применять съемные, чтобы

•^устранить такой травмирующий нервно-сосудистую систему фактор, как множе-В^ственное препарирование зубов. Если же врач решит использовать несъемные ^[протезы, получив на это разрешение соответствующего специалиста, то препа-д[}рнрование необходимо проводить обязательно с применением обезболивания, ^..включая и общий наркоз.

- Наличие у обследуемого таких заболеваний, как ревматоидный полиартрит, пиелонефрит, гломерулонефрит, признаков хронической инфекции невыясненной этиологии обусловливает необходимость тщательной оценки состояния •периапикальных тканей как зубов, так и корней зубов, а также качества их ^лечения. В случаях установления очагов хронического воспаления, не поддающихся излечению, зубы не могут быть использованы для ортопедического лечения. Их необходимо удалить, чтобы устранить влияние на организм возможных очагов хронической инфекции.

Бронхиальная астма является противопоказанием к применению слепочных материалов, имеющих запах (репин, тиодент). По этой же причине противопоказана перебазировка съемных протезов непосредственно в полости рта. Препарирование зубов у этих больных необходимо проводить при постоянном увлажнении зубов и режущего инструмента, так как запахи и пыль могут вызвать приступ астмы. Перед лечением необходимо выяснить, чем снимается приступ астмы у каждого конкретного больного.

Второйэтап обследования заключается в том, что врач исследует зубо-челюстную систему в определенном порядке. На этом этапе также уточняют общее состояние больного. Цель данного этапа — детальное изучение клинической картины заболевания и выявдрнир пб-крктинныу симптомов.

| Впвяцхий ••дищаеввО у

I шетшт 1 17

Исходя из анамнеза и субъективных симптомов, врач делает предположения: 1) о характере заболевания (острое или хроническое); 2) о локализации пораженного органа и состоянии других органов зубочелюстной системы; 3) о возможных причинах заболевания (этиологический фактор). Можно также предположить наличие у больного той или иной формы заболевания зубочелюстной системы.

Таким образом, на втором этапе врач оперирует несколькими предположениями. Эти рабочие гипотезы способствуют целенаправленному проведению дальнейших исследований (поликлинические и лабораторные) для получения исчерпывающих объективных данных о заболевании. Как на этом этапе, так и на двух последующих нецелесообразно окончательно останавливаться ни на одном из предположений и устанавливать окончательный диагноз. Опыт показывает, что первоначальные предположения могут претерпевать значительные изменения и быть полностью или частично отвергнуты. Например, единственная жалоба больного на отсутствие в течение 5—6 лет жевательных зубов, удаленных вследствие кариозного процесса, может послужить основанием для предварительного предположения о наличии лишь частичной вторичной адентии (отсутствия зубов). В то же время при объективном исследовании врач, помимо отсутствия зубов, может установить, например, значительное снижение высоты нижнего отдела лица, а также перемещение зубов. Ясно, что в этом случае диагноз и план лечения будут совершенно иными, чем при наличии лишь частичной вторичной адентии.

Выявленные при объективном исследовании симптомы, характерные для определенных заболеваний, способствуют определению формы заболевания. Конечно, это предполагает отчетливое знание не только отдельных нозологических форм заболеваний и их осложнений, но и типичных для этих заболеваний признаков.

Объективное исследование включает осмотр, антропометрические измерения, пальпацию, перкуссию, аускультацию. К объективным методам относят также рентгенологические и лабораторные (миография, реография, анализ крови, мочи, слюны, мазков и биоптатов и т. д.).

Задача второго этапа — детальное объективное исследование всех органов зубочелюстной системы с помощью поликлинических методов и определение необходимости применения комплекса лабораторных методов исследований. На этом этапе врач как бы собирает в определенной последовательности отдельные факты (симптомы) и анализирует их, с тем чтобы потом осуществить синтез собранных фактов, восстановив в сознании то или иное заболевание, и, опираясь на данные симптомы, перейти к обобщению, так как болезнь — совокупность явлений, повреждений и определенных реакций организма. Видимые проявления еще не составляют всей болезни, так как есть скрытые от наблюдения процессы, которые распознают на основании обнаруженных симптомов с применением различных лабораторных методов.

Симптомы разной степени выраженности есть внешнее проявление болезни и отражают сущность патологического процесса. Они не только способствуют установлению диагноза, но и служат показателем течения болезни, а их обратное развитие — показателем выздоровления. Определение степени выраженности симптома и его достоверности возможно после достаточного овладения техникой клинического исследования и при соблюдении правила двойного или тройного подтверждения устанавливаемого симптома. Это правило заключается в том, что установленное изменение в органе или ткани проверяют повторно и подтверждают его наличие с помощью различных методов. Например, уровень резорбции стенок альвеол определяют визуально, с применением метода зондирования и рентгенологически. Только при совпадении данных, полученных с помощью каждого из этих методов, определение можно считать точным. Кроме

18

того, в некоторых случаях может возникнуть необходимость согласования этого симптома с другими причинно-связанными явлениями, в частности в нашем примере — с подвижностью, расширением периодонтальной щели, степенью воспаления слизистой оболочки альвеолярного отростка, болевыми ощущениями и т. д.

Сравнив данные, полученные с помощью разных методов исследования, подтверждающие достоверность симптомов, их группируют в зависимые между собой группы и, сопоставляя с симптоматикой известных заболеваний, выдвигают предположение (гипотезу) или несколько гипотез. Врач обязан проверить и перепроверить эту гипотезу и доказать, в первую очередь самому себе, что опирается на точные факты, выполнил все необходимые исследования и правильно провел сопоставление с другими заболеваниями по всем характерным признакам.

Даже сделав на основании анамнестических данных (жалобы и опрос больного) и результатов объективности исследований предварительное умозаключение о заболевании какого-либо органа, необходимо не только проверить это, но и обязательно убедиться в том, что в патологический процесс не вовлечены другие органы, нет сопутствующего заболевания, не произошли изменения в топографоанатомических взаимоотношениях органов и нарушения их функций. Если не придерживаться этого правила и проводить исследование одного органа, руководствуясь наиболее выраженными субъективными ощущениями больного, то это не позволит установить правильный, полный и достоверный диагноз. Такой подход обусловливает более поверхностное исследование других органов, чем требуется при методическом диагностическом исследовании, и диагностический процесс с"самого начала идет по ложному пути, так как врач невольно начинает предвзято истолковывать все другие симптомы или просто упускает их из поля зрения. Если при этом круг жалоб ограничен (действительно, во многих случаях они сводятся к потере зубов, их кариозному разруше-,нию, плохому пережевыванию пищи), а врач не использовал или использовал недостаточно квалифицированно стандартные и доступные методы исследования и не в полном объеме, то ошибка практически неизбежна.

М1

раженность подбородочной складки наводит на мысль о наличии у обсле-^ ^убокого прикуса или дистального смещения нижней челюсти и умень-

шении вертикального размера нижней трети лица вследствие потери жевательных зубов или их патологической стертости. Об этом же свидетельствуют мокнущие углы рта (заеда). Западение губ указывает на отсутствие фронтальных зубов, сочетание его с выраженными носогубными складками — на полную потерю зубов или значительно выраженную генерализованную стертость их твердых тканей.

В случае установления при осмотре таких отклонений необходимо провести измерение нижней трети лица. Принято различать два ее размера: 1) при положении нижней челюсти в относительном физическом покое, когда мышцы, опускающие и поднимающие челюсть, так же как и мимическая мускулатура, находятся в расслабленном состоянии; 2) при сомкнутых зубных рядах— окклюзионная высота. При этом отмечается незначительное напряжение группы мышц, поднимающих нижнюю челюсть, при обязательном расслаблении мимической мускулатуры,

При физиологических видах прикуса (ортогнатический, физиологическая прогения) разница вертикального размера нижнего отдела лица при положении нижней челюсти в относительном физиологическом покое и центральноокклю-зионном соотношении челюстей составляет 2—4 мм. У лиц с глубоким прикусом и аномалийным развитием челюстей это расстояние может находиться в пределах от 2 до 13 мм.

Осмотр лица позволяет установить перенесенные ранее заболевания или сопутствующие соматические заболевания: 1) наличие рубцов в области верхней губы, захватывающих красную кайму губы, свидетельствующих о перенесенной в детстве операции по поводу расщелины губы; 2) сухость кожных покровов и наличие своеобразных стягивающих складок кожи в области верхней и нижней губ с уменьшением размера ротовой щели («симптом кисета»), позволяющие предположить наличие у больного системной склеродермии; 3) рубцовые стяжения вследствие термических и химических ожогов. Эти поражения обусловливают необходимость решения конструктивных особенностей зубных протезов и лечебных аппаратов и четкое определение всех врачебных манипуляций, начиная от методики препарования зубов, особенностей снятия слепков и методики введения и фиксации протезов в полости рта; 4) изменение конфигурации лица и его выражения отмечается при ряде эндокринных нарушений — акромегали-ческое лицо, а следовательно, акромегалическое строение и соотношение челюстей, интенсивно-красное и лоснящееся лицо с наличием у женщин усов и бороды характерно для болезни Иценко—Кушинга; 5) появление трещин в углах рта на фоне сухости кожных покровов, ломкости ногтей, сглаженных сосочков языка, потери блеска эмали зубов, активного кариозного процесса при самом тщательном уходе за полостью рта может свидетельствовать о наличии у обследуемого железодефицитной анемии. Результаты целенаправленного расспроса больного о сопутствующих заболеваниях и принимаемых лекарствах в сочетании с выявленными при обследовании чернеющими зубами подтверждают предположение об этом заболевании. Длительное применение препаратов железа приводит к потемнению зубов вследствие реакции препаратов железа с продуктами микробного конгломерата (зубной бляшки), в результате которой образуется сульфат железа черного цвета. Множественный кариес, изменение цвета зубов, гингивит являются показанием к применению искусственных коронок из фарфора или цельнометаллических, так как пластмассовые будут способствовать дальнейшему разрушению коронок зубов и поддерживать гингивит.

При обследовании органов полости рта врач всегда проводит сопоставление увиденного с физиологическими вариантами строения этого органа. На этом этапе именно сопоставление поможет обнаружить отклонение, т. е. симптом заболеваний или аномалийного развития, и определить важность и значимость его в патологическом процессе.

Обследование проводят в следующей последовательности: оценка зубов и зубных дуг, дефектов в них; определение состояния окклюзии и движений нижней челюсти; оценка слизистой оболочки полости рта и челюстных костей.

Оценка состояния зубов. Осмотр и исследование зубов проводят с помощью зонда, зеркала и пинцета, начиная с зубов правой стороны нижней челюсти, последовательно доходят до зубов левой стороны, а затем переходят на верхнюю челюсть и далее проводят осмотр слева направо. Оценка зубов складывается из определения формы коронки, состояния твердых тканей коронковой части и корня, тканей периодонта, включая периапикальную область, состояния пульпы зуба. Применение зеркала позволяет осмотреть каждый зуб со всех сторон, с помощью пинцета определяют подвижность зуба, зонд служит для установления целости, поверхностей коронки зуба, чувствительности обследуемого участка зуба, глубины зубодесневой бороздки или периодонтального кармана. Врач, сопоставляя свои знания об анатомической форме зубов, отмечает изменения формы каждого исследуемого зуба, одновременно оценивает цвет зуба, отмечая изменение цвета всей коронки или ее отдельных участков. Цвет зуба изменяется при кариесе в зависимости от степени выраженности процесса:

исчезновение естественного блеска эмали, меловидное пятно, окрашивание кариозного пятна от серого до темно-коричневых тонов. При применении для лечения кариеса амальгам цвет зуба может измениться на темно-синий, а при использовании пластмассовых материалов — на темно-коричневый. У зубов, у которых погиб или удален сосудисто-нервный пучок (депульпированные зубы), эмаль теряет блеск и приобретает серовато-желтоватый оттенок. Изменяется цвет эмали у курильщиков, рабочих кислотных цехов. При ряде заболеваний (флюороз, дисплазия) также .изменяется цвет зуба и нарушается его форма. Необходимо тщательно осмотреть области межзубных контактов, где чаще всего развивается кариес.

Описывают характер (кариес, гипоплазия, клиновидные дефекты, физиологическая и патологическая стираемость), топографию (классификация по Блэку) и степень поражения твердых тканей и, наконец, записывают в зубной формуле истории болезни отсутствующие зубы.

Оценка нарушения формы зуба, топографии и степени поражения твердых тканей зубов позволяет не только установить наличие заболеваний, но и определить необходимость проведения ортопедических вмешательств. Так, например, при полном разрушении коронковой части любого зуба необходимо принять все меры для ее восстановления с помощью различных конструкций штифтовых зубов (культовые коронки по Копейкину, штифтовые зубы). Это, как правило, предопределяет необходимость проведения ряда дополнительных исследований:

оценка состояния периапикальных тканей по данным рентгенологического исследования и правильности пломбирования канала (каналов) зуба, определение толщины стенок корней. При поражении коронки зуба в пришеечной области (пятый и второй класс по Блэку) с распространением процесса под десну врач должен принять решение об изготовлении литой металлической вкладки. Пломбирование полости пластмассовыми материалами, так же как и применение пластмассовых коронок, в этих случаях противопоказано. В зависимости от глубины полости и площади поражения окклюзионной поверхности определяют вид пломбировочного материала, решают вопрос о применении вкладки, искусственной коронки.

Определение степени разрушения твердых тканей коронки и корня зуба проводят в два этапа —до и после удаления всех размягченных тканей. Именно после удаления всех размягченных (некротизированных) тканей можно с достоверностью судить о возможности сохранения оставшейся части твердых тканей зубов и с учетом топографии дефекта выбрать метод лечения. Степень разрушения и сохранности твердых тканей пломбированных зубов определяют приблизи-

тельно, так как не представляется возможным установить объем иссечения тканей, проведенного врачом перед пломбированием. Данные о состоянии корон-ковой части зуба заносят в одонтопародонтограмму.

Продолжая осмотр коронковой части зубов, можно установить наличие (обычно в возрасте старше 25 лет) фасеток окклюзионной стертости, характеризующих контактные (окклюзионные) движения нижней челюсти. Их расположение зависит от вида прикуса. Фактически фасетки окклюзионной стертости следует отнести к физиологической стертости.

Эти фасетки необходимо отличать от патологической стираемости, для которой характерно зональное или полное истирание на окклюзионных поверхностях эмали с обнажением дентина (более интенсивного желтого цвета, чем эмаль) и его истиранием. В ряде случаев, когда отмечается значительная стертость дентина на участках, соответствующих рогу пульпы, можно увидеть прозрачные или светло-белые зоны заместительного дентина обычно округлой формы. Врач отмечает, захватил ли процесс стираемости все зубы (генерали-зованная стертость) или какую-либо отдельную группу (локализованная). Вид прикуса определяет и характер убыли твердых тканей — горизонтальную, вертикальную или смешанную форму стираемости. Если же при осмотре лиц старше 30 лет не установлены фасетки окклюзионной стертости, то это объясняют задержкой истирания, что может обусловить развитие патологического процесса в тканях пародонта, особенно когда установлена задержка истирания отдельных зубов.

В том случае, если при обследовании выявлено изменение цвета зубов или значительное разрушение коронковой части, а также патологическая стирае-мость даже в отсутствие субъективных ощущений необходимо провести электроодонтологическое и рентгенологическое исследование этих зубов. Применение данных методов обусловлено тем, что при указанных выше поражениях патологический процесс захватывает не только твердые ткани, но также пульпу и периапикальные ткани. Образующиеся в пульпе дентикли могут обусловить возникновение «пульпитных» болей, а облитерация канала—асептический некроз всего сосудисто-нервного пучка. Процесс может распространиться и на периапикальную часть пародонта, где чаще всего определяются бессимптомно протекающие кистозный или кистогранулематозный процесс.

При гиперестезии эмали, которую диагностируют на основании субъективных ощущений больного и болей, возникающих при зондировании поверхности коронки зуба, применяют иную врачебную тактику —либо консервативное, либо комплексное терапевтическое и ортопедическое лечение (изготовление вкладок, коронок).

Перкуссию широко используют при установлении клинического диагноза и выявлении патологических изменений в органах и тканях. Выстукивание в стоматологии проводят при открытом рте легким постукиванием ручки зубоврачебного зонда по различным участкам окклюзионной (осевая перкуссия) и вестибулярной (угловая перкуссия) поверхности. Перкуссия здорового зуба безболезненна и сопровождается громким, ясным звуком. При возникновении изменений в пульпе и периодонте, резорбции костной ткани и волокон периодонта сила и оттенок звука изменяются. С помощью этого метода определяют состояние периапикальных тканей по выраженности болевых ощущений, возникающих в ответ на легкие удары по зубу, направляемые вертикально или под углом к коронковой части зуба. В случае возникновения болей при ударах небольшой силы не требуется дальнейшее увеличение усилий. По звукам, возникающим при постукивании, можно определить также состояние пульпы зуба. Перкуссия зуба с погибшей пульпой, депульпированного и с запломбированным каналом дает приглушенный звук, незапломбированного—тимпанический, напоминающий звук, возникающий при ударе по барабану. С целью установления разли

чий в болевых ощущениях и звуковых колебаниях проводят сравнительную перкуссию, т. е. перкуссию одноименных зубов на правой и левой стороне челюсти. При наличии расширенной периодонтальной щели при осевой перкуссии слышится притупленный звук. Тот факт, что осевая перкуссия здорового зуба дает более жесткий и громкий звук, чем угловая, свидетельствует о роли 'волокон периодонта в передаче колебаний на костную ткань, так как при угловой перкуссии в удар вовлекаются зоны волокон, работающих при этом на растяжение. Притупленный звук возникает при нарушении кровообращения в периодонте. Отечные ткани как бы поглощают звуки. При хронических патологических изменениях в апикальной зоне, как правило, отмечается'притупление звука при угловой перкуссии. Притупление звука и возникновение болей определяются в случаях периапикального и маргинального воспаления и гибели компактной костной ткани стенок альвеол.

Подтвердить наличие воспаления в периодонте, помимо перкуссии, при которой выявляют притупление звука, позволяет клинический тест давления. Этот тест проводят путем давления на зубы пальцем в течение 20 с: на зубы верхней челюсти — в небном направлении, нижней челюсти — в вестибулярном. Сила давления должна быть постоянной, значительной, но не должна вызывать боль. Тест считается положительным, если к окончанию давления и после его прекращения обследуемый ощущает чувство онемения, боль, а при окклюзионных контактах—перемещение зуба. Данные ощущения можно объяснить движением интра- и экстравазальной жидкости в периодонте и костной ткани, усилением нарушения зонального кровообращения на фоне воспалительных процессов.

Зондирование применяют при определении состояния пародонта по косвенному показателю—состоянию периодонтальной щели. Известно, что пародонт зуба —это комплекс тканей, характеризующихся генетическим и функциональным единством: зуб, периодонт с его связочным аппаратом, костная ткань и надкостница, десна. У шейки зуба в десне имеется система волокон циркулярной связки, образующих мембрану, которая не только прикрепляет десну к зубу, но и защищает периодонт от различных повреждений. На границе десна—зуб (зубодесневое соединение) расположена зубодесневая борозда. Нарушение связи эпителиального прекрепления с кутикулой слоя эмали является начальным моментом образования периодонтального кармана. При патогенных воздействиях местного и общего характера, сочетанием эндогенном и экзогенном воздействии могут развиваться различные заболевания.

Распространенными симптомами этих заболеваний являются воспаление, образование периодонтальных карманов, ретракция десневого края. Наличие и глубину периодонтального кармана определяют с помощью углового стоматологического зонда, конец которого обязательно должен быть затуплен, а на самой поверхности нанесены насечки на расстоянии 0,5—1 мм друг от др\та. Зонд без усилий вводят в зубную бороздку поочередно с четырех сторон — вестибулярной, оральной и двух апроксимальных. В том случае, если зонд в зубную бороздку погружается на доли миллиметра, то это считают нормой и говорят об отсутствии пародонтального (некоторые стоматологи называют его зубодесневым) кармана. При определении глубины периодонтального кармана в качестве критерия используют сопоставление глубины погружения зонда с величиной коронковой части зуба, помня о том, что вертикальный размер коронки в 2 раза меньше длины корня, а следовательно, и вертикального размера стенок альвеол. В случаях воспаления и значительного отека тканей маргинального пародонта, а также при гипертрофическом гингивите создается ложное впечатление об образовании патологического периодонтального кармана. Погружение зонда от анатомической шейки зуба на половину вертикального размера коронки измеряемого зуба свидетельствует о глубине поражения,

равной четверти длины стенки лунки зуба, погружение на величину коронки -о глубине, соответствующей половине этой длины. Погружение, равное полутор ной величине коронковой части, приравнивают к атрофии трех четвертей вер тикального размера стенки лунки.

Разработаны методики определения глубины периодонтального карман путем введения в карманы с четырех сторон четырех различных по конфигура ции рентгеноконтрастных штифтов или введения в карманы из шприца рент геноконтрастных жидких веществ с последующим получением рентгеновског снимка. К сожалению, эти высокоинформативные методы еще не вошли в полиь линическую практику. Данные о глубине периодонтального кармана обязате льно фиксируют в истории болезни, так как ни один врач не способен запомнит состояние в день обследования, а следовательно, не записав эти величины, о лишается возможности следить за динамикой процесса. Зондирование обязате льно проводят в сочетании с определением уровня расположения десневого кра по отношению к анатомической шейке. В развившейся стадии ряда заболевани происходит ретракция (уменьшение объема) десны за счет сокращения, укоре чения, исчезновения некоторых элементов ее структуры. Вследствие этого десн находится на некотором уровне корня зуба, что и позволяет говорить о клини ческой шейке. В этих случаях для определения уровня гибели стенок альвео, и волокон пародонта необходимо к глубине погружения зонда в периодонталь ный карман присоединить величину обнажения корня (расстояние от анатоми ческой до клинической шейки зуба). При зондировании следует отметить не возникает ли после выведения зонда кровоточивость или гноетечение. С помо щью зондирования можно определить наличие поддесневого камня.

Подвижность зубов определяют с помощью пинцета или зонда, приложи к зубу незначительное усиление в вестибулярном, оральном, медиальное дистальном и вертикальном направлениях. На практике следует различат четыре степени подвижности: I—подвижность в каком-либо одном направлю нии—вестибулярном, оральном, медиальном или дистальном; II—в двух на правлениях; III—в вестибулярно-оральном и медиально-дистальном; IV—в всех направлениях, включая вертикальное. Патологическая подвижность явля ется симптомом ряда заболеваний: острого периодонтита, пародонтита, остро и хронической травмы. Подвижность является следствием воспалительны процессов, сопровождающихся отеком тканей периодонта, и усиливается пр резорбции костной ткани и гибели части периодонтальных волокон. Ведущу! роль играют воспаление и отек. Данные о подвижности зуба (степени и направ лении) заносят в одонтопародонтограмму. С научной целью применяют спе циальные приборы, позволяющие определять подвижность с точностью до соты долей миллиметра (пародонтометры).

В правильно сформированной зубочелюстной системе зубы на каждо челюсти плотно прилегают друг к другу апроксимальными поверхностями, а точ нее, экваторными линиями этих поверхностей, образуя контактные пункть Функциональное назначение контактных пунктов — предупреждение травм) десневого сосочка, расположенного в треугольном пространстве, образованно! в пришеечной трети боковых поверхностей. Контактные пункты способствую перераспределению жевательного давления с нагружаемого зуба по всему зу<! ному ряду. С возрастом за счет физиологической подвижности зубов, котора обусловливает смещение зуба при его нагрузке, а следовательно, и трение,;

истирание апроксимальных поверхностей, контактные пункты из точечны превращаются в плоскостные. Несмотря на истирание апроксимальных повер| ностей, контакты между зубами сохраняются, так как отмечается тенденщ< к перемещению зубов к срединной линии зубного ряда. При таком перемещен!)) расстояние между линиями шеек зубов уменьшается, зубной сосочек уплощ! ется. Подобное изменение соотношений зубов необходимо учитывать при изг<

24 , :

товлении пломб, вкладок, искусственных коронок, создавая не точечные, а плоскостные контакты. В ряде случаев можно отметить отсутствие контактов вследствие аномального развития зубов и челюстей, кариозного поражения или неправильного наложения пломбы, коронки. Эти моменты могут обусловить воспаление десневого сосочка и переход воспаления на костную ткань. Отсутствие контакта может являться симптомом патологической перестройки и костной ткани челюстей при смещении зубов под влиянием жевательного давления.

Зубные дуги верхней и нижней челюстей имеют своеобразное строение и определяют вид прикуса — характер смыкания зубных рядов. В большинстве случаев при одном из вариантов физиологической нормы—ортогнатическом виде прикуса—зубной ряд постоянных зубов верхней челюсти имеет форму полуэллипса, нижней — параболоида. При прямом прикусе верхний и нижний зубной ряды имеют форму полуэллипса, при бипрогнатическом фронтальный сегмент как на нижней, так и на верхней челюсти вытягивается кпереди. При физиологической прогении на фоне нормального строения зубного ряда верхней челюсти, имеющего форму полуэллипса, фронтальный участок дуги вытягивается кпереди. При физиологической прогнатии отмечаются обратные соотношения.

Характерным признаком строения зубных рядов верхней и нижней челюстей является то, что срединные продольные межбугорковые фиссуры жевательных зубов и середины режущих поверхностей передних зубов нижней челюсти проецируются на середину альвеолярных гребней. Группа передних зубов верхней челюсти составляет исключение их этого правила: их режущие поверхности сдвинуты в губную сторону. Эти топографические взаимоотношения коронок с центром альвеолярного отростка служат ориентиром при создании искусственных зубных рядов.

Отклонение зуба от этого положения является одним из симптомов, позволяющих при комплексном анализе субъективных ощущений и анамнестических данных установить, отклонился зуб в горизонтальном направлении от своего первоначального положения в дуге или это его индивидуальное (но аномалий-ное) положение. Различают смещение зуба (зубов) в интактном зубном ряду, при дефектах зубных рядов и вследствие его неправильного прорезывания (дис-топия зуба). Направления смещения зуба в сформированной зубочелюстной системе весьма разнообразны и зависят от характера и направления действия жевательного давления: расположен ли зуб в зоне фиксированного функционального центра или в зоне нефункционирующей группы зубов. Принято различать смещение зуба: 1) в вестибулярном или оральном направлении; 2) в медиальном или дистальном; 3) в вертикальном направлении: супраокклюзионно (ниже окклюзионной плоскости зубного ряда) или инфраокклюзионно (выше окклю-эионной плоскости зубного ряда); 4) поворот зубов вокруг вертикальной оси (ротация), ротационное смещение.

Установленное при осмотре смещение зуба в любом направлении — это симптом различных заболеваний зубочелюстной системы, при выявлении кото-)ого врач должен провести дополнительные исследования и установить меха-1изм этого смещения, а осуществив весь комплекс диагностических мероприя-гий, он сможет установить диагноз заболевания. Так, вестибулярное смещение юнтральных резцов с образованием промежутка между ними (ложная диас-гема), смещение всей фронтальной группы зубов, супраокклюзионное положе-!ие одного из резцов с различной степенью ротации патогмоничиы для пародон-'оза и пародонтита.

Доказательством смещения фронтальной группы зубов является располо-кение режущих краев резцов, а иногда и клыков верхней челюсти ниже красной <аймы губы. Значительное обнажение этих зубов во время разговора свидетельствует об их перемещении вертикально или вестибулярно за счет протекающих

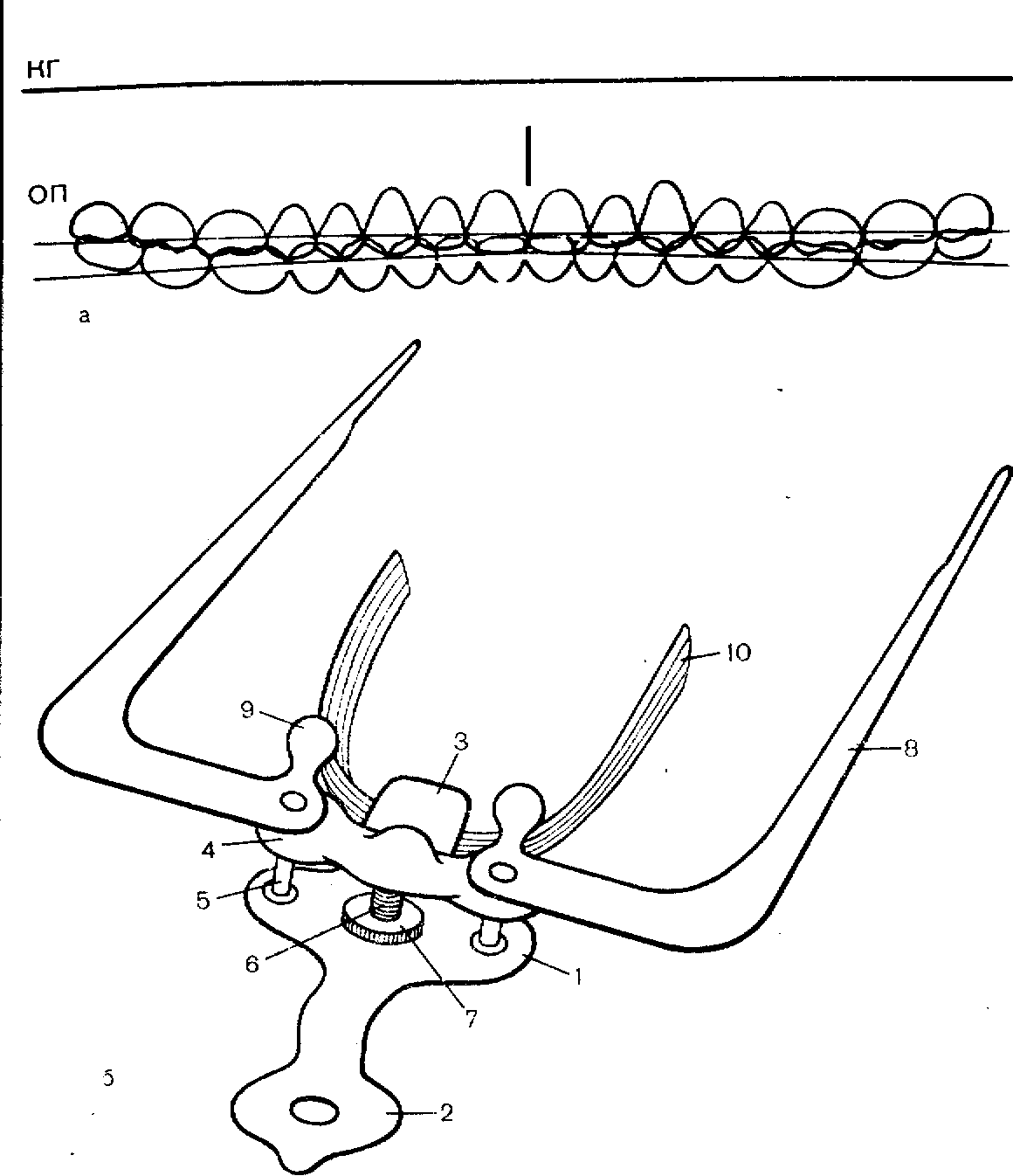

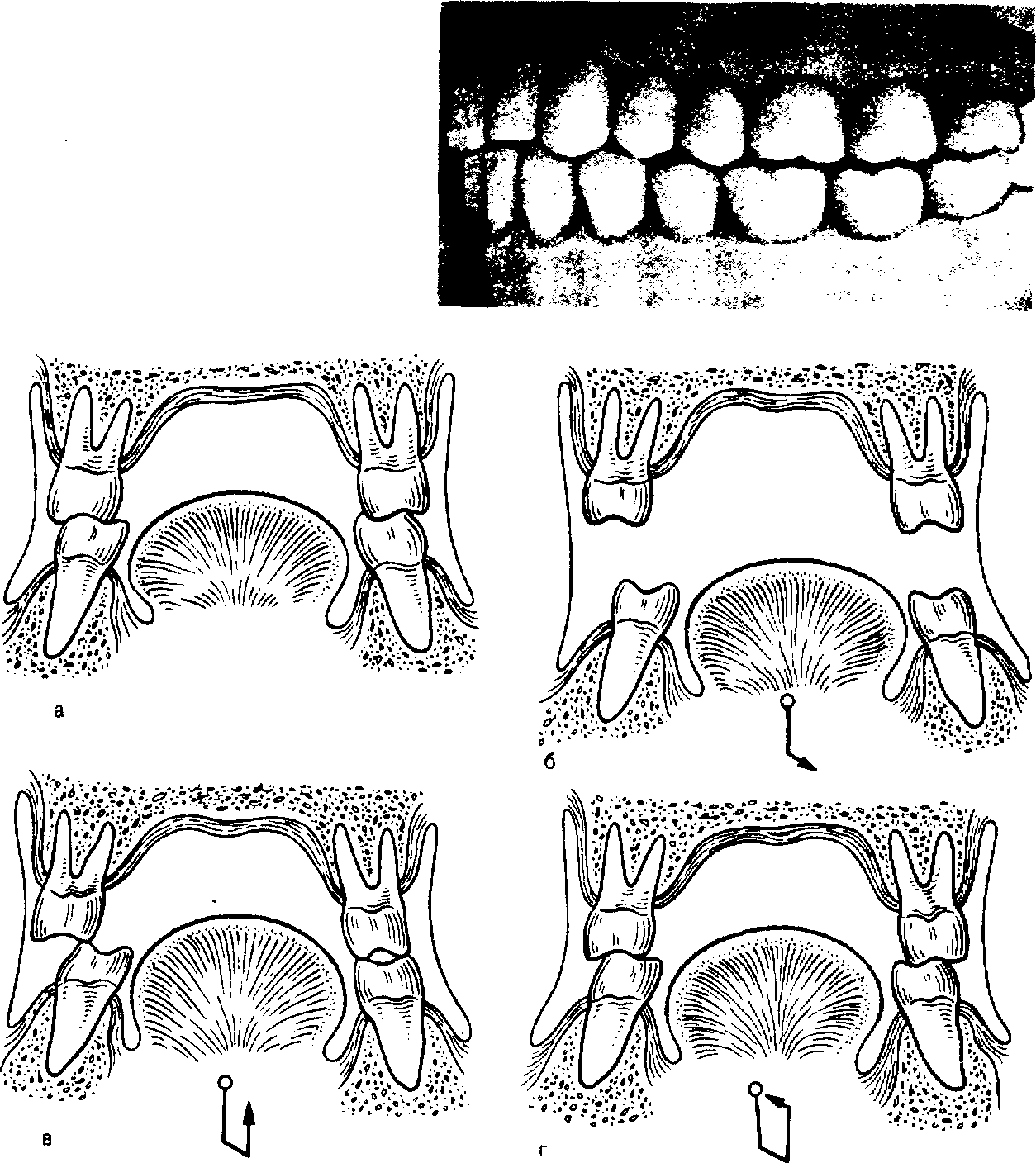

Рис. 2.

Отношение зубов (а) к окклюзионной

плоскости (ОП) и кам-перовской горизонтали

(КГ) и устройство для определения

положения окклюзконной плоскости

(,б).

! держатель; 2

[>уч-ка; 3 — резцовая планка:

4 — каретка; 5 —

штифт;

б •— винт; 7 - гайка;

8 • внеротовые ориентиры;9 -подносовые

упоры; 10 -прозрачный внутрирото-вой

ориентир,

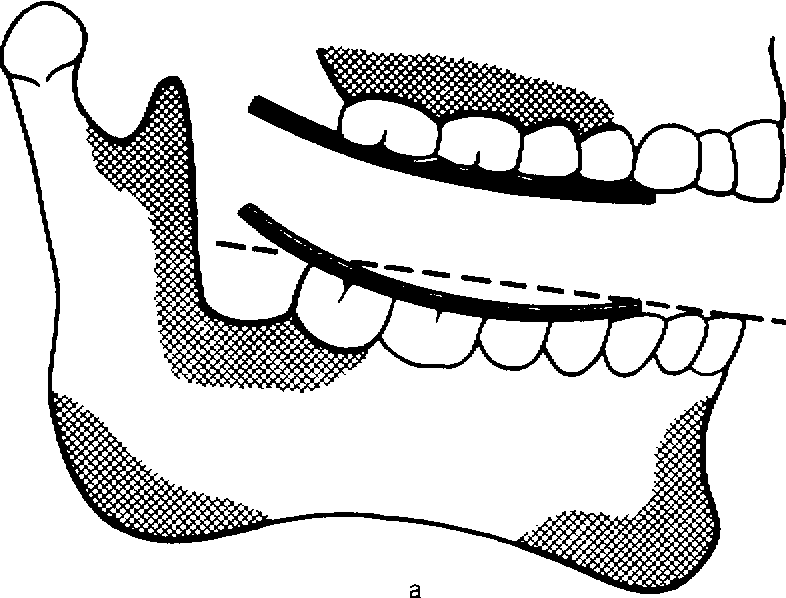

в пародонте патологических процессов. Смещение зубов вестибулярно, как правило, сопровождается образованием диастемы и трем, а сами зубы как бы отодвигают губу кверху. Такое смещение может привести к образованию открытого прикуса или обусловить перемещение нижних резцов вверх.

При физиологической норме при осмотре зубных рядов определяют различное расположение зубов по отношению к горизонтальным плоскостям как в переднезаднем, так и в боковом направлении. Различают окклюзионную плоскость и камперовскую горизонталь. Окклюзионная плоскость—это плоскость, проведенная от режущего края центрального резца нижней челюсти к вершине дистального щечного бугра второго (третьего) моляра и середине ретромоляр-ного бугорка. Камперовская горизонталь, или носоушная линия—линия, проведенная мысленно от основания крыла носа до середины козелка уха.

Зубной ряд нижней челюсти при ортогнатическом прикусе располагается по отношению к окклюзионной плоскости так: режущие края резцов, вершины клыков и дистальный щечный бугор третьего моляра касаются этой плоскости, первый и второй премоляры и моляры расположены ниже плоскости (рис. 2). Центральные резцы и клыки верхней челюсти находятся на 2—3 мм ниже окклюзионной плоскости. Щечные бугры второго премоляра и моляров также пересекают эту плоскость.

Такое расположение коронок зубов и их окклюзионных поверхностей обусловливает кривизну зубной дуги в переднезаднем и боковом направлениях. Если провести линию по режущим краям передних зубов и щечным бугоркам (или фиссурам) жевательных зубов, то образуется сегмент окружности, обращенный

—^ь-- ••--_______.......^——-^ „-.„.,._.'_„..., „ .

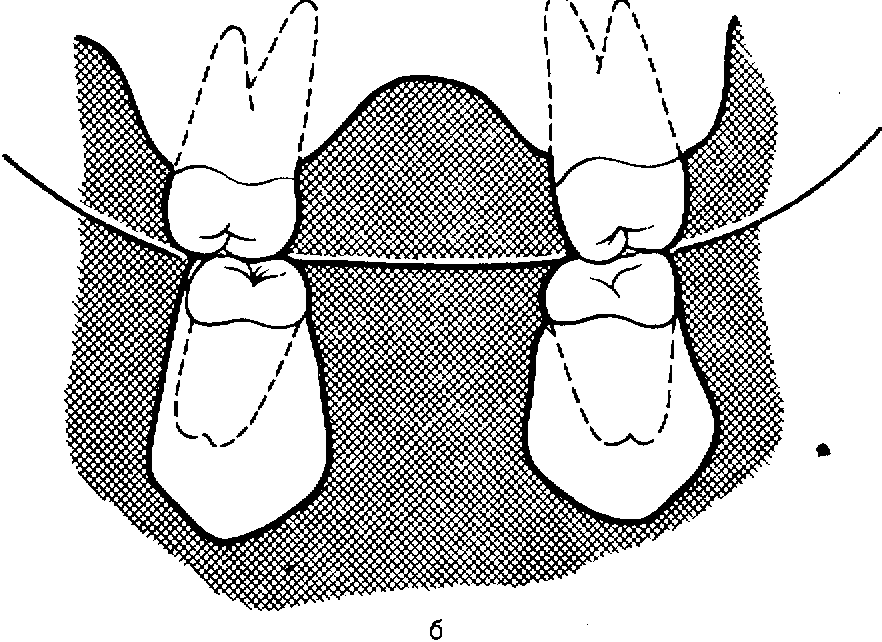

выпуклостью книзу. Эта линия называется сагиттальной компенсационной кривой, или кривой Шпее. На верхней челюсти она начинается от первого премоляра. Разный вровень расположения щечных и небных бугорков вследствие наклона зубов в сторону щеки обусловливает наличие боковых (транс-версальных) окклюзионных кри-H'.ii.x - кривых Уилсона с различным радиусом кривизны у каждой симметричной пары зубов. Эта кривая отсутствует у первых пре-\'оляров (рис. 3).

Сагиттальная окклюзионная кривая зубного ряда нижней челю-стя имеет вогнутость книзу и тоже начинается от первого премоляра. На нижней челюсти образуются боковые окклюзионные кривые за счет наклона коронок зубов в сторону языка и разной выраженности зубных бугорков.

С целью клинической оценки