- •Часть 1. Общие вопросы локальной инъекционной терапии 5

- •Часть II. Методика локальной инъекционной терапии отдельных суставов и периартикулярных 16

- •12. Запястье и запястные суставы 30

- •13. Пястно-фаланговые, проксимальные и дистальные межфаланговые суставы 40

- •14. Тазобедренный сустав 46

- •15. Коленный сустав 52

- •16. Голеностопный сустав и суставы стопы 60

- •17. Некоторые мышечные синдромы 69

- •Предисловие

- •Часть 1. Общие вопросы локальной инъекционной терапии

- •1. Анатомо-физиологические сведения о суставах и периартикулярных тканях

- •2. Лекарственные препараты, используемые для локальной инъекционной терапии

- •3.. Показания и противопоказания к внутрисуставному и периартикулярному введению препаратов

- •4. Общие правила локальной инъекционной терапии Асептика

- •Маркировка точки введения

- •Обработка кожи

- •Местная анестезия

- •Внутрисуставные манипуляции

- •Количество инъекций

- •Мероприятия, применяемые после внутрисуставного введения

- •5. Возможные осложнения и побочные действия препаратов

- •Часть II. Методика локальной инъекционной терапии отдельных суставов и периартикулярных

- •6. Височно-нижнечелюстной сустав Анатомия

- •Особенности диагностики

- •Техника инъекционной терапии

- •7. Грудино-рукояточный сустав Анатомия

- •Особенности диагностики

- •Техника инъекционной терапии

- •8. Грудино-ключичный сустав Анатомия

- •Техника инъекционной терапии

- •9. Ключично-акромиальный сустав Анатомия

- •Особенности диагностики

- •Техника инъекционной терапии

- •10. Плечевой сустав Анатомия

- •Вращающая манжета плеча

- •Особенности диагностики

- •Подакромиальный бурсит

- •Адгезивный капсулит

- •Болевые точки, расположенные вокруг плеча

- •Техника инъекционной терапии

- •Подакромиальный бурсит

- •Адгезивный капсулит и болевые точки, расположенные вокруг плеча

- •11. Локтевой сустав Анатомия

- •Особенности диагностики

- •Некоторые диагностические признаки, выявляемые в области локтевого сустава Подкожные узелки

- •Кожные изменения

- •Латеральный эпикондилит ("локоть теннисиста")

- •Медиальный эпикондилит

- •Локтевой бурсит

- •Техника инъекционной терапии

- •Латеральный эпикондилит ("локоть теннисиста")

- •Медиальный эпикондилит

- •Локтевой бурсит

- •12. Запястье и запястные суставы Анатомия

- •Сухожилия и синовиальные влагалища запястья и кисти, срединный нерв

- •Особенности диагностики

- •Основные причины болевых ощущений в области запястья

- •Лучезапястный сустав

- •Дистальный лучелоктевой сустав

- •Запястно-пястный сустав I пальца

- •Ганглий

- •Синдром запястного канала

- •Синдром канала Гуйона

- •Болезнь де Кервена

- •Техника инъекционной терапии Лучезапястный сустав

- •Дистальный лучелоктевой сустав

- •Запястно-пястный сустав I пальца

- •Ганглий

- •Синдром запястного канала

- •Синдром канала Гуйона

- •Проксимальные и дистальные межфаланговые суставы

- •Суставная капсула и синовиальная оболочка

- •Особенности диагностики

- •Сухожильные влагалища на пальцах

- •"Защелкивающийся", или "пружинящий" палец (тендовагинит поверхностных сгибателей пальцев)

- •Техника инъекционной терапии

- •Пястно-фаланговые суставы

- •Проксимальные межфаланговые суставы

- •Дистальные межфаланговые суставы

- •Сухожильные влагалища

- •"Защелкивающийся", или "пружинящий" палец

- •14. Тазобедренный сустав Анатомия

- •Костные ориентиры

- •Особенности диагностики

- •Область большого вертела

- •Область седалищной бугристости

- •Невралгия латерального кожного нерва бедра (болезнь Рота-Бернгардта)

- •Техника инъекционной терапии

- •Область большого вертела

- •Область седалищной бугристости

- •Невралгия латерального кожного нерва бедра (болезнь Рота-Бернгардта)

- •15. Коленный сустав Анатомия

- •Боковые связки

- •Крестообразные связки

- •Синовиальная оболочка

- •Синовиальные сумки

- •Особенности диагностики

- •Подколенная киста (киста Бейкера)

- •Острый синовиальный разрыв

- •Предпателлярный бурсит

- •Боковые связки

- •Пателло-феморальный остеоартроз

- •Исследование суставной жидкости

- •Техника инъекционной терапии

- •Подколенная киста

- •Острый синовиальный разрыв

- •Предпателлярный бурсит

- •Боковые связки

- •Пателло-феморальный остеоартроз

- •16. Голеностопный сустав и суставы стопы Анатомия

- •Предплюсневые суставы

- •Подтаранный сустав

- •Плюсне-фаланговые и межфаланговые суставы

- •Синовиальные сумки

- •Особенности диагностики Голеностопный сустав

- •Мортоновская метатарзалгия (мортоновская метатарзальная невралгия)

- •Область пятки

- •Техника инъекционной терапии

- •Голеностопный сустав

- •Сухожильные влагалища

- •Задний таранно-пяточный сустав

- •Плюсне-фаланговые суставы

- •Мортоновская метатарзалгия

- •Ахиллобурсит

- •Пяточная шпора

- •17. Некоторые мышечные синдромы

- •Синдром нижней косой мышцы головы Анатомия

- •Особенности диагностики

- •Техника инъекционной терапии

- •Синдром передней лестничной мышцы (синдром Нафцигера) Анатомия

- •Особенности диагностики

- •Техника инъекционной терапии

- •Синдром малой грудной мышцы Анатомия

- •Особенности диагностики

- •Техника инъекционной терапии

- •Синдром грушевидной мышцы Анатомия

- •Особенности диагностики

- •Техника инъекционной терапии

- •Дополнительная литература

Синдром грушевидной мышцы Анатомия

Грушевидная мышца начинается от передней поверхности крестца, на уровне 2-4-го крестцовых отверстий, проходит область малого таза через большое седалищное отверстие и прикрепляется к вершине и внутреннему краю большого вертела бедра. Грушевидная мышца вращает бедро кнаружи с незначительным отклонением.

Особенности диагностики

Патологическое напряжение грушевидной мышцы при компрессии корешка V поясничного позвонка или I крестцового, а также при неудачных инъекциях лекарственных веществ ведет к сдавлению седалищного нерва и сопровождающих его сосудов в подгрушевидном пространстве.

Клиническая картина синдрома грушевидной мышцы характеризуется локально-мышечными симптомами и симптомами сдавления седалищного нерва.

К локальным симптомам относится ноющая, тянущая боль в ягодице, крестцово-подвздошном и тазобедренном суставах. Она усиливается при ходьбе, в положении стоя, при приведении бедра, а также при полуприседании на корточках, уменьшается в положении лежа, сидя с разведенными ногами. При хорошем расслаблении большой ягодичной мышцы под ней прощупывается плотная и болезненная грушевидная мышца.

Она болезненна и при натяжении (симптом Боннэ-Бобровниковой). При перкуссии в точке грушевидной мышцы появляется боль по задней поверхности ноги (симптом Виленкина).

Клиническая картина сдавления сосудов и седалищного нерва в подгрушевидном пространстве основывается на топографоанатомических взаимоотношениях большеберцовых и малоберцовых ветвей его с окружающими структурами. Боль при компрессии седалищного нерва носит тупой, ноющий характер с выраженной вегетативной окраской (ощущение зябкости, жжения, одеревенения) с иррадиацией по всей ноге или преимущественно в зоне иннервации большеберцового и малоберцового нервов. Провоцирующим фактором боли является тепло, перемена погоды, стрессовые ситуации. Иногда снижаются ахиллов рефлекс, поверхностная чувствительность в зоне иннервации большеберцового и малоберцового нервов. При преимущественном вовлечении в процесс волокон, из которых формируется большеберцовый нерв, боль локализуется в задней группе мышц голени. В них появляется боль при ходьбе, при выполнении пробы Лассега. Пальпаторно отмечается болезненность в камбаловидной и икроножной мышцах.

У некоторых больных сдавление нижнеягодичной артерии и сосудов собственно седалищного нерва сопровождается резким преходящим спазмом сосудов ноги, что является причиной перемежающейся хромоты. Больной вынужден при ходьбе остановиться, сесть, лечь. Кожа ноги при этом бледнеет. После отдыха больной может продолжать ходьбу, но вскоре повторяется тот же приступ.

Наиболее важным диагностическим тестом является инфильтрация грушевидной мышцы местным анестетиком с оценкой возникающих при этом положительных сдвигов.

Техника инъекционной терапии

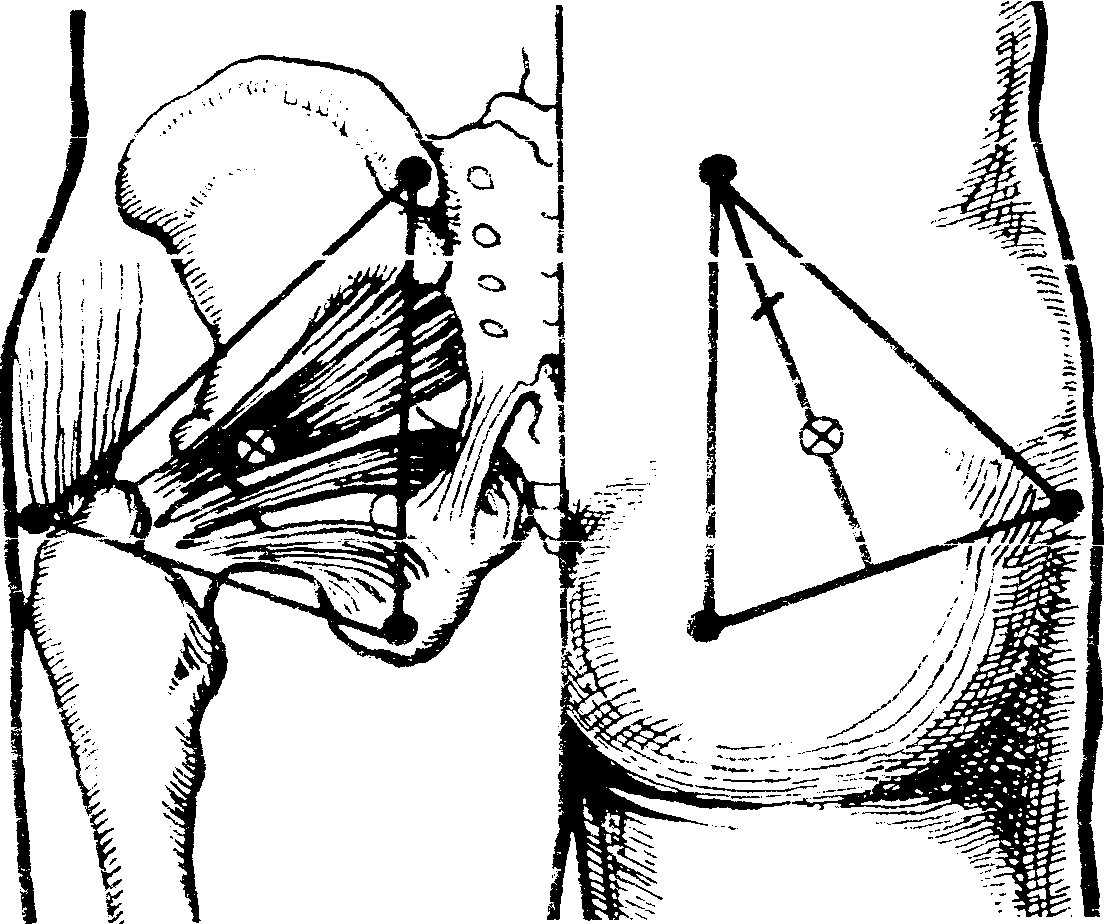

Больного укладывают лицом вниз. Для определения точки инъекции необходимо пропальпировать и отметить три точки : заднюю верхнюю ость подвздошной кости, седалищный бугор и большой вертел бедра (рис.40). Указанные точки соединяются. Из вершины угла от задней верхней ости опускается биссектриса, которая делится на три части. Для введения используют шприц объемом 10 мл, иглу длиной 12 см, 10 мл 0,5% раствора новокаина или 4-5 мл 1 % раствора лидокаина. Иглу вводят в нижнюю треть биссектрисы на глубину 5-6 см до ощущения сопротивления, оказываемого крестцово-остистой связкой. После этого иглу извлекают на 0,5-1 см, направляют вверх под углом 30° и производят инфильтрацию грушевидной мышцы.

Рис. 40. Топография грушевидной мышцы. Определение точки инъекции