- •Глава 1 Основные понятия экономических информационных систем

- •1.1 Основные понятия и определения экономических информационных систем

- •1.2 Принципы построения и функционирования эис

- •1.3 Критерии эффективности эис

- •1.4 Классификация эис

- •1.5 Теория организации. Использование концепции многоуровневых систем в теории организаций.

- •1) Участники.

- •2) Структура организации

- •3) Методология.

- •1.6 Формализация основных понятий теории opганизаций в рамках теории многоуровневых систем

- •1.7 Предметная область

- •1.8 Компоненты экономических информационных систем

- •1.9 Классификация и основные свойства единиц информации

- •Пример:

- •Основные операции над единицами информации:

- •1.10 Экономические показатели и документы

- •1.11 Детализация представлений эис

- •1.12. Жизненный цикл эис

- •1.13. Цели и методы модификации эис

- •Глава 2. Модели данных

- •2.1. Модели данных. Реляционная модель данных

- •2.2. Функциональные зависимости и ключи

- •2.3. Нормализация отношений

- •2.4. Вторая и третья нормальные формы отношений

- •2.5. Ациклические базы данных

- •2.6. Сетевая модель данных

- •2.7.Организация веерного отношения в памяти эвм

- •2.8. Иерархическая модель данных

- •2.9. Сравнение моделей данных

- •2.10. Модель инвертированных файлов и информационно-поисковые системы

- •Глава 3. Методы организации данных

- •3.1 Методы организации данных в памяти эвм

- •3.2. Последовательная организация данных.

- •3.3. Цепная (списковая) организация данных

- •3.4. Древовидная организация данных

- •3.5. Сравнение методов организации данных

- •3.6. Организация данных во внешней памяти эвм

- •Глава 4. Моделирование предметных областей в экономике.

- •4.1. Семантические модели данных

- •4.2. Модель сущностей и связей

- •4.4. Базы знаний

- •4.5. Продукционная модель знаний

- •4.6. Фреймы

- •4.7. Семантические сети для представления знаний

- •4.8. Сравнение моделей знаний

- •4.9. Тезаурусы экономической информации

- •Глава 1 Основные понятия экономических информационных систем .. 3

- •1.1 Основные понятия и определения экономических информационных систем ……………………………………………………………………………….3

- •Глава 2 Модели данных ……………………………… ……………... 31

- •Глава 3 Методы организации данных ………………………………. 49

- •Глава 4 Моделирование предметных областей в экономике.

1.6 Формализация основных понятий теории opганизаций в рамках теории многоуровневых систем

а) Моделирование поведения участников организации (используются поведенческие теории).

Понятие ЛПР включает в себя в качестве элемента - администратора, добивающегося удовлетворения, основывается на понятиях поведенческих теорий. Т.е. элементы, принимающие решения, «решающие блоки» из теории многоуровневых систем, обладают особенностью ЛПР из теории организации: «свободой действий». Таким образом, отклик ЛПР на воздействие определяется проблемой удовлетворения, которая в общем случае не является однозначной.

б) Отношения между руководителем и подчиненными.

Руководитель влияет на подчиненных следующим образом:

Вмешательство на уровне целей.

2) Вмешательство на уровне представлений (ожидаемое последствие решения).

3) Вмешательство на уровне ограничений (связано с альтернативными действиями руководителя).

в) Координация (взаимодействие с подчинёнными).

При появлении конфликтов организация реагирует следующим образом:

1) Применение аналитических процессов (решение проблем или воздействие методом побуждения).

2) Нахождение компромисса (использование теории игр).

Метод решения проблем соответствует вмешательству на уровне представлений. Задачи сводятся к правильной постановке целей для вышестоящего лица (координатора) и подчиненных. Проблема принятия решений состоит в отыскании удовлетворительного решения. При решении проблем, связанных с прогнозированием, происходит поиск новых альтернатив, т.е. вмешательство на уровне ограничений.

Метод побуждений соответствует вмешательству на уровне целей. Координация осуществляется вмешательством на вышестоящем уровне в индивидуальные цели, разногласие которых устраняется на основе достижения общих целей.

При анализе взаимодействий по методу побуждения или решения проблем уточняются основные состояния организации (в материальном плане). При этом создаются новые алгоритмы поведения организации, позволяющие определить, каким образом осуществляется процесс координации.

Описание аналитических процессов или формализация - это шаг в направлении математического описания в теории организации, которого нет.

Другим подходом к математическому описанию в теории организации является применение теории игр для нахождения компромиссных решений.

г) Иерархия.

Составляющие систему элементы обладают ограниченной решающей способностью, общая цель организации разбивается на подцели. Иногда эти подцели параллельны, иногда последовательны. Надо различать иерархию целей и иерархию элементов, принимающих решение. Таким образом, организация представляется в виде организационной структуры, состоящей из элементов, принимающих решения в узловых точках организационной структуры.

д) Специализация и координирование.

Координированием в теории организации называется управление, которое делится на две части:

1) Установление правил, предписывающих членам организации - каким образом они должны действовать (управление в большом).

2) Практическое обеспечение выполнения этих правил в деятельности организации (управление в малом).

Координация - обычно управление в малом.

Специализация вытекает из децентрализации, ей сопутствует координация. Специализация приводит к образованию целевых или функциональных органов, появлению линейных и вспомогательных элементов. Линейные элементы определяют, что и когда будет сделано. Вспомогательные элементы вырабатывают рекомендации - как сделать это наилучшим образом (оптимизирующие элементы).

Один из основных вопросов, возникающих при специализации, - это степень самостоятельности специализированных элементов организации. Проблема координации связана, прежде всего, с расчетом взаимодействий нижестоящих элементов. Решение такой задачи проводится с помощью принципов координации (согласования и взаимодействия). Они определяют стратегию поведения координатора и нижестоящих элементов.

Всякая специализация отражает некоторую степень децентрализации. В организации устанавливаются отдельные независимые центры, отделы, обеспечивающие прибыль. Проблема децентрализации сводится к выбору налагаемых на отделы ограничений, чтобы обеспечить максимальное преуспевание в целом. Стандартный способ координации состоит в использовании механизма цен. Децентрализация сводится к выбору внутренних цен, если у экономической системы имеются общие цели.

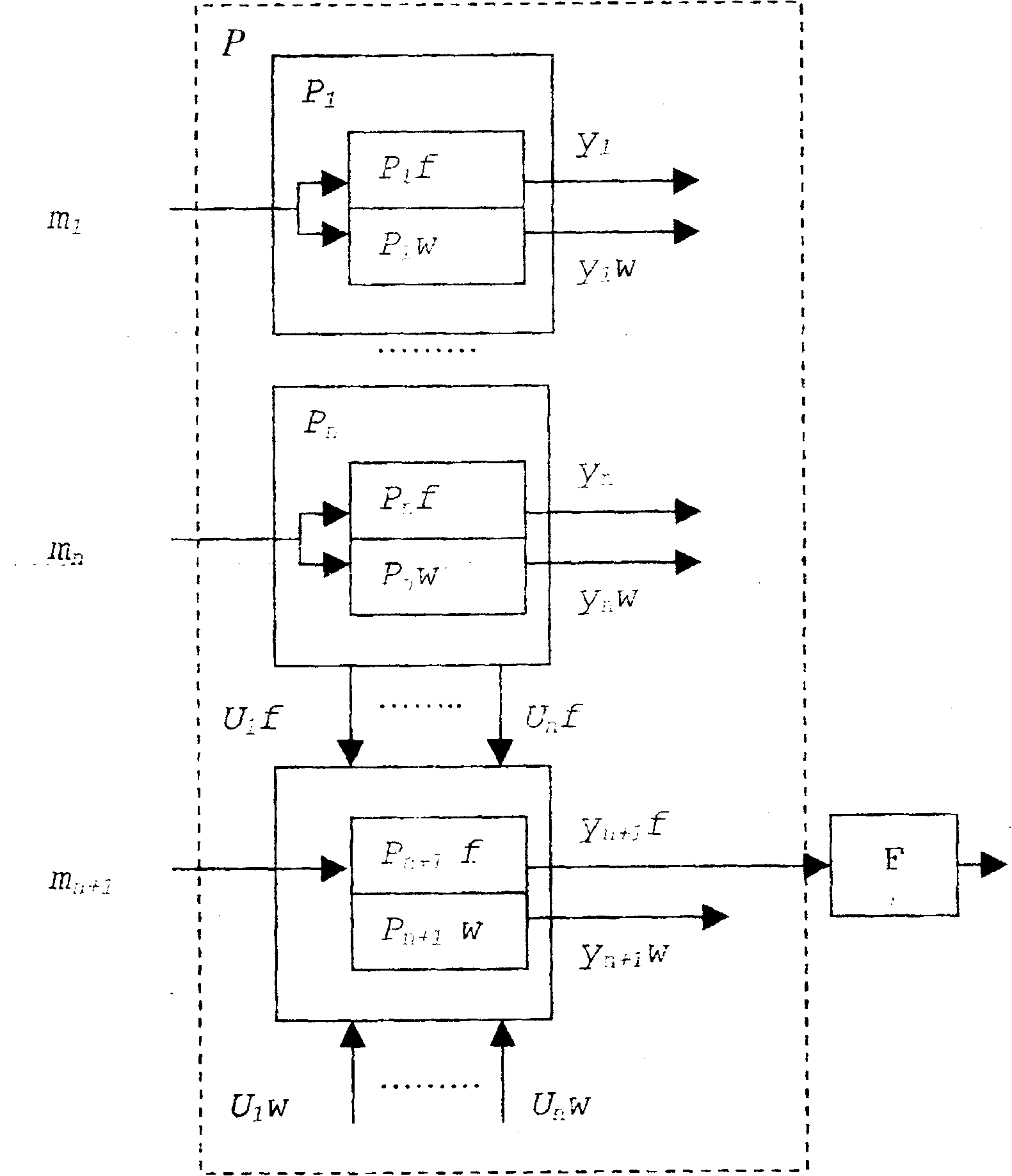

Рассмотрим пример экономической системы в сфере обслуживания рис. 1.5.

Рисунок 1.5 Схема взаимосвязи процессов на предприятии

Р - процесс функционирования экономической системы.

P1.. .Pn - подпроцессы производства или отдельные корпорации в составе сложной экономической системы.

Pn+1 - сектор потребления.

Каждая подсистема производства имеет 1 вход и 2 выхода. Входы отдельных подсистем - есть уровни их загрузки, а выходы - производственные продукты или товары.

Выходы yif..ynf - выпускаемые товары, на которые имеется спрос.

Выходы y1w ...ynw -продукты или товары, которые необходимы для технического функционирования отдельных подсистем.

Подсистема Рn+1 объединяет подсистемы производства и имеет тоже 2 выхода. Взаимодействия между подсистемами производства являются входами для подсистемы потребления. Вход подсистемы Pn+1 - есть спрос. Подсистема Рn+1 состоит из: части Рn+1f, которая представляет собой взаимосвязь: потребитель - произведенный товар и Рn+1w - обмен продуктами и товарами внутри системы по внутренним ценам.

Результатом функционирования системы в целом является функция качества - F или функция полезности, которая применяется для оценки эффективности функционирования системы в целом. Функция полезности зависит только от выходов подсистемы потребления yn+1f. Цель деятельности системы - максимизировать функцию полезности F(yn+1f) за счет изменения входных показателей отдельных подсистем. Это задача распределения ресурсов при заданном уровне техники.

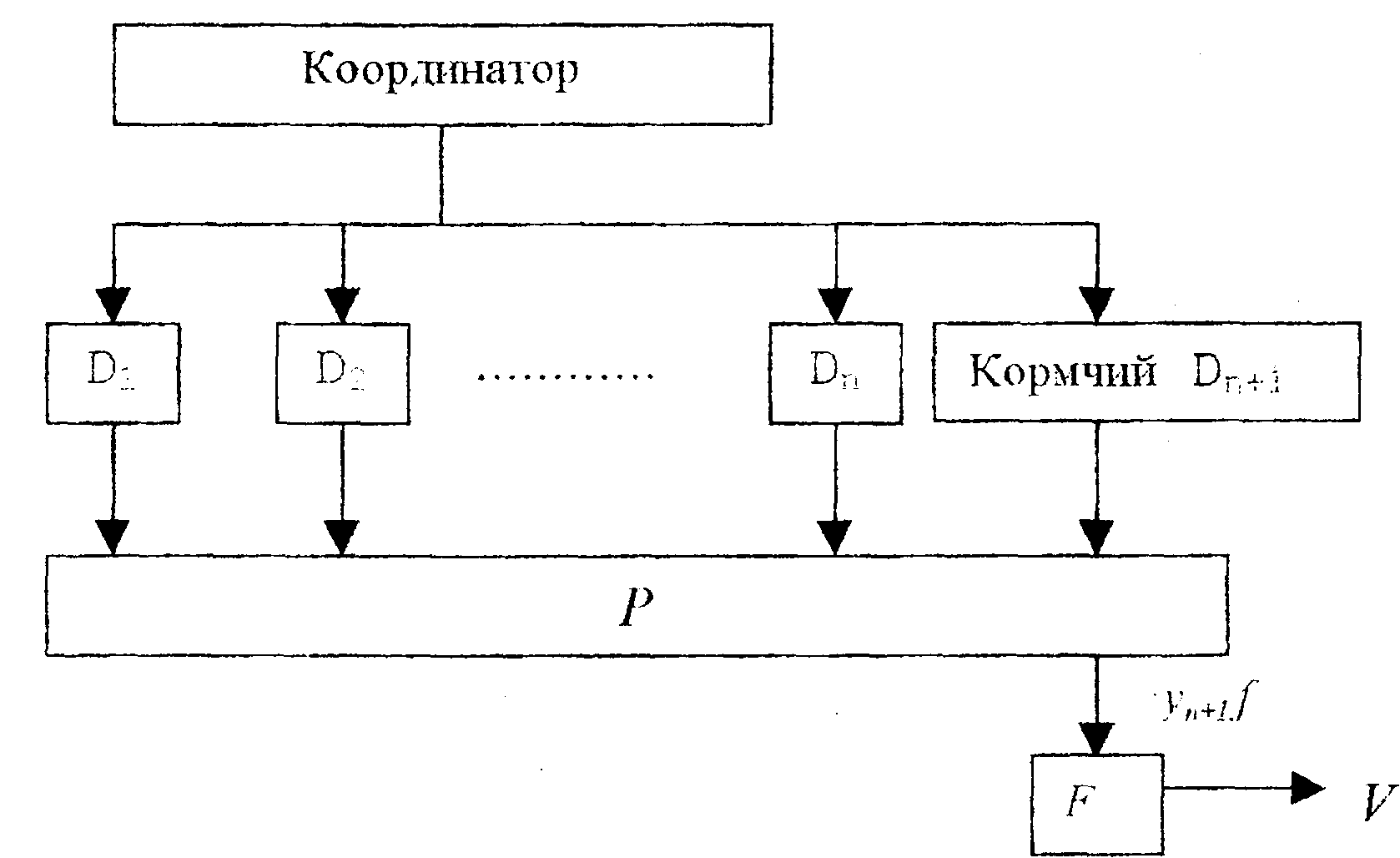

Задача координирования может быть решена на основе полной централизации. Управление отдельными подсистемами Рi и подсистемой Рn+1 осуществляется с помощью органов локального управления, управляющими (или элементами, принимающими решения D). Элемент D в Рn+1 называют в теории организаций «кормчим». Он учитывает действия вышестоящих органов управления (вплоть до правительства), которые влияют на поведение потребителя. Чтобы эффективно управлять системой в целом, необходимо поставить перед всеми элементами D соответствующие задачи: определить и реализовать оптимальное значение тi по отношению к глобальной функции качества F. Т.е. управляющие Di и «кормчий», преследуя свои интересы, обязаны привести к максимуму общую функцию цели системы (благосостояние).

Рисунок 1.6 Схема управления «координатор-кормчий»

Предположим, что используется координирование, на основе принципа согласования взаимодействий. В данном случае этот принцип выступает, как принцип развязывания взаимодействий. Координатор предполагает независимость (развязывание) отдельных подсистем друг от друга и применяет принцип согласования взаимодействий для их координирования. Чтобы достигнуть глобального оптимума, элементы нижнего уровня обязаны максимизировать свои функции качества с одной стороны по локальному управлению, а с другой стороны по взаимодействиям. Координатор выбирает координирующие параметры таким образом, чтобы сбалансировать отдельные взаимодействия. При этом он выбирает параметры с учетом оптимальных значений, которые выбраны кормчим. Для эффективного функционирования системы в целом необходимо согласование работы координатора и кормчего.

е) Экономическая интерпретация процесса координирования.

Управление максимизирует прибыль. Координирующими параметрами являются цены на продукты и товары, внутренние цены. Прибыль кормчего - разница между получаемой общественной выгодой и стоимостью производства. Координатор выбирает координирующие переменные таким образом, чтобы сбалансировать входы и выходы системы (входы - поставки, выходы - спрос на товары). Таким образом, координатор в сбалансированной экономике как бы представляет собой рыночный механизм, а координирующие параметры - цены. Использование принципа согласования взаимодействий позволяет получить классическое описание оптимальной координации с помощью рыночного механизма. Эффективность управления требует соблюдения следующих условий и принципов:

1) принцип оптимизации децентрализации;

2) принцип координации взаимодействий (механизм цен);

3) принцип оценки взаимодействий на основе нахождения удовлетворительного решения для решающих элементов нижнего уровня.

В конце XX века характерно образование гигантских экономических организаций, которые оказались в противоречии с новыми информационными технологиями управления, позволяющими осуществлять более выгодную децентрализацию компании.