- •Кубарев в.С. Психология субъективности: опыт неклассического осмысления человека. Психотехническая теория смысла жизни

- •Введение

- •1. Концептуальные основы понимания человека

- •1.1. Онтология смысла

- •1.2. Феноменология смысла

- •Выводы по главе 1 «Концептуальные основы понимания человека»

- •2. Проблема смысла жизни

- •2.1. Проблема понимания смысла жизни

- •2.2. Онтологический подход к проблеме смысла жизни

- •2.3. Экзистенциальный подход к проблеме смысла жизни

- •2.4. Неклассическое понимание смысла жизни (итоговые обобщения по проблеме смысла жизни)

- •3. Практика понимания смысла жизни

- •3.1. Метод и предмет исследования практики понимания

- •3.2. Объективация Себя в понимающем тексте

- •3.3. Феноменология инициального переживания в практике понимания Себя

- •Заключение

- •Список литературы

Заключение

Итак, базовый контекст, в котором мы попытались развернуть психотехническую теорию смысла жизни, представляет собой следующие два принципиальных положения. Первое состоит в том, что в центр наших размышлений мы поставили не опыт деятельности в мире, что характерно для отечественной психологии, но опыт сознания. В связи с чем, мы обратились не к практике предметной деятельности, но практике феноменологической рефлексии, посредством которой этот опыт может производиться и быть доступным для его исследования. Собственно первое, что мы пытались осмыслить – это возможность произведения и осмысления опыта сознания, что привело нас к необходимости рассматривать последнее не относительно мира, объективацией содержаний которого оно бы являлось, но относительно собственного существования (сознания для самого Себя), жизни сознания (Себя), осуществлением которой этот опыт мог бы выступать. Второе положение состоит в том, что опыт сознания берется нами не отвлеченно от личности его производящей, но рассматривается как опыт самосознавания, который человек сам (конечно, при посредничестве (в нашем случае психолога)) производит на себе, при этом себя же и трансформируя. То есть этот опыт рассматривается нами не только и не столько как опыт вообще некоего трансцендентного сознания, но как опыт личности, опыт самопонимания и самоосуществления конкретного человека, как опыт, изменяющий самого человека или другими словами как инициальный опыт. Отсюда практика феноменологической рефлексии рассматривается нами как практика понимания Себя, в процессе которой происходит трансформация наличной формы самосознания человека, в результате чего он осознает и этим осознанием конституирует себя в новом качестве и на более высокой ступени развития самосознания, выступающего уже не в объектно-ситуативной, а в феноменально-субъективной форме. Понимание опыта сознания как опыта амплификации самосознания, в котором происходит событие жизни сознания и послужило причиной нашего обращения к психоанализу и введения психотерапевтической ситуации в качестве базового контекста осмысления психотехнической теории смысла жизни.

Мы хотели понять, каким образом, и в какой форме смысловая реальность может быть доступна человеку не столько в качестве отвлеченного предмета позитивного знания, как она представляется в научно-психологической литературе, и не только в качестве эмоционально переживаемой реальности жизненной ситуации, какой ее обнаруживает обыденное сознание, но в качестве события жизни личности. То есть мы пытались понять, каким образом человек (не важно будет это просто индивид или исследователь, тем более, что оба этих случая объединяются в связи со вторым обозначенным нами положением) может иметь дело не с объективациями превращенных форм сознания, доступных для наивного наблюдателя в акте интроспекции (не важно будет она носить теоретический или эмпирический характер), но с самой смысловой реальностью, которую человек мог бы на себе испытывать, как свою субъективную и в этом плане хотя и непосредственно не наблюдаемую, но осознанно переживаемую им самим реальность его жизни. Другими словами нас заботил вопрос о доступности самосознанию человека опыта осознанного испытывания смысла как субъективной реальности, несводимой ни к предметам жизненного мира (то есть мотивам), ни к эмоциональным состояниям, возникающим в связи с этими предметами, ни к значениям, объективирующим личностный смысл предметов в акте рефлексии, но в качестве события жизни сознания, в котором происходит само сознание, при этом осознавая происходящее с собой. Таким образом, нас интересовала возможность научного осмысления смысловой реальности самой по себе, то есть в процессе ее живого событийного движения, которое, в свою очередь, человек мог бы в себе обнаруживать и на себе испытывать, понимая ее как жизнь Себя. Это и привело нас к феноменологии, обосновывающей возможность исследования такого опыта в практике феноменологической рефлексии, которая была нами особым образом осмыслена (как духовная практика) в контексте психоаналитической терапии, а также работ таких авторов как М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский, Ж.П. Сартр, М. Фуко, К.Г. Юнг и др.

Кроме того, так как предметом нашего исследования была не просто смысловая реальность и в этом плане не просто проблема смысла и форм его существования в опыте сознания, но проблема смысла жизни, то это с неизбежностью обратило нас к проблеме человека и его озабоченности смыслом своего существования, классически выражающейся в двух базовых вопросах: как жить и кем быть. Причем, опять же, так как нас интересовал не общий ответ, который можно было бы представить некоему индивиду в качестве готового позитивного знания-решения (жизнь ради … или быть человеком, личностью значит… и т.д.), превратив его, таким образом, в идеологию, следование которой придавало бы индивидуальной жизни осмысленность, но ответ, который индивид еще должен произвести на себе в собственном опыте и исходя из субъективной динамики своей собственной жизни, из своего «не алиби в бытии» (М.М. Бахтин), и который выступал бы воплощением человеком себя в качестве духовного существа или духовного существа в себе. То есть ответом в нашем случае выступает Сам человек, конституирующий в Себе и Собой свою духовную сущность или порождающий Себя как человека (как известно человек рождается вторым рождением). Таким образом, проблематика смысла жизни развернула проблему опыта сознания не просто к возможности испытывания живого движения смысла, но к рассмотрению этого движения как движения к духовности, как движения, в котором разворачивается духовное начало человека его Самость, движения, в котором происходит рождение человека как духовного существа (личность), движения, которое на себе собственном самосознании испытывает индивид, возвышая, таким образом, себя к Себе. Собственно перед лицом этой смысловой динамики человек выступает для себя с одной стороны в качестве возможности, проекта себя или Другого себя, в качестве которого, через переживание себя, он призван состояться и с другой как духовное существо, в качестве которого индивид для себя должен родиться, выразив таким образом собой, в образе человека в себе сакральную динамику жизни сознания, Самость.

В этой связи проблема смысла жизни обнаруживает две составляющих, каждая из которых по отдельности и легла в основу рассмотренных нами онтологического и экзистенциального подходов. Первая составляющая – это проблема понимания индивидом себя в качестве духовного существа и в этом плане проблема приобщения человека к духовным основаниям своей жизни, приобщения (через медитацию, молитву, ритуал) к некой сакральной, божественной, вечной, надындивидуальной жизни, которую можно испытать в религиозных практиках (экзистенциальный подход). Вторая составляющая – это осуществление Себя или индивидуальности в действии, поступке, воплощающегося в объективном жизненном мире и обнаруживающего свой смысл в задачах, целях, на реализацию которых оно и направлено (онтологический подход). В экзистенциальном подходе выражается идея культивирования посредством религиозной аскетики в индивиде духовного начала или его приобщение к духовным основам (событиям надындивидуальной духовной жизни, описываемым в религиозных мифах), находящимся по ту сторону обыденной (или обычной) жизни (индивидуальной или общественной не важно), но доступных в форме религиозного переживания внутри религиозной деятельности. В онтологическом подходе – идея воплощения, осуществления конкретной индивидуальности, реализацию себя в деятельности, направленной на решение тех или иных задач этой жизни, идея участия индивида в событиях жизненного мира, их реализации посредством собственно личного участия в форме предметной деятельности. И если смысл экзистенциального подхода в приобщении (через религиозную аскетику) к тому, что есть и вечно существовало, к событиям, которые происходили и вечно происходят в Другом по ту стороннем мире, то смысл онтологического – преобразование, трансформация жизненного мира и превращение его, посредством своего участия, в Другой мир, замышленный в предметности сознания и соответственно трансформация себя в Другого себя. Собственно отсюда исходит некий контекст каждого из подходов. В первом случае – это идея аскетики, идея активного бездействия, в связи с чем, С.Л. Франк на вопрос о смысле «что делать?», отвечает «ничего», полагая, что смысл присутствует только в вечной, божественной, по ту сторонней жизни (приобщение к которой происходит в религиозной деятельности), но не в индивидуальной или обыденной жизни, в которой есть место только, говоря словами Ф. Ницше [83], «слишком человеческому». Во втором же случае, наоборот, – это идея активного действия, необходимости решения жизненных задач и достижения ценностно-значимых целей, так сказать, в этом мире, в связи с чем, уже В. Франкл говорит об обнаружении жизненной задачи, необходимость решения которой и придает жизни осмысленность.

Недостаток обоих подходов заключается в том, что оба они лишь предполагают, но не осмысливают ту смысловую динамику, которая разворачивается в самосознании конкретного человека, то есть не реконструируют происходящее с самим человеком, происхождение его Самого. В обоих подходах человек переживает смысл вне себя в его объектной форме существования – событиях, происходящих не с Самим человеком и не в самом человеке, но в объективном или божественном мирах. В одном случае смысл испытывается через сопереживание божественным (но рассматриваемым как натурально объективные) событиям, происходивших где-то и когда-то, но не с ним; он, как точно подмечает К.Г. Юнг, лишь подражает, но не переживает на себе и не производит в себе эти события, как события его жизни, события, в которых происходит он сам, как живое духовное существо. Во втором случае смысл обнаруживается в объективном мире и задачах связанных с его событийным преобразованием; в данном случае теория осмысливает человека участвующего в мирособытии, но не то, как он обнаруживает свое место в нем и что происходит с человеком в процессе этого участия. Другими словами теория обходит стороной субъективную сторону мирособытия, которое даже противопоставляется сознанию, она не касается самого субъекта его Себя, которое в этом событии происходит и тех смысловых оснований, которые определяют, запускают жизненную динамику самого этого Себя. Таким образом, в данных подходах игнорируется с одной стороны то, что жизненное событие (не важно, касаемо объективного или божественного мира) в основе своей предполагает сознание, которое может наблюдать его и наделять наблюдаемое событийностью и собственно смыслом, а не быть просто событием, замкнутым на себе, и с другой стороны, чтобы оно было доступно сознанию в своей смысловой жизненной динамике, то производиться оно должно также и в опыте сознания или самосознания (то есть должно состояться второй раз в квазипространстве-времени самосознания), в котором происходит становление самого человека как личности (конституирование Себя), а не просто отвлеченно познаваться и «иметься» в форме позитивного знания.

Можно сказать, что смысловая реальность жизни, происходящей в событии, раскрывается не тогда, когда оно обнаруживается как происходящее в мире, но тогда, когда оно вторично производится в сознании как событие жизни самого этого сознания. Если мы хотим иметь дело не просто с событием, которое можно было бы наблюдать со стороны, но с жизнью, которая в этом событии происходит, живым существом, которое, через понимание происходящего в этом событии с собой, себя же и трансформирует, этим осуществляя свою жизнь, то говорить мы должны не просто об объективных событиях, как противостоящих сознанию и независимых от него, но о событии жизни сознания, которое человек производит на Себе, трансформируя при этом себя. То есть смысл события, которое и есть единица жизни, обнаруживается не тогда, когда оно происходит в мире (не важно по ту стороннем или по Сю стороннем) и осмысливается как мирособытие, но тогда, когда оно переживается в сознании и понимается как событие жизни сознания, то есть событие, в котором происходит трансформация самосознания самого человека, превращающее его в Другого, чем тот кто он есть. С недоступностью внутренней смысловой стороны жизни, собственно самой жизни, происходящей в событии, наблюдаемом со стороны неким сознанием, а в пределе недоступностью жизни сознания для самого сознания, наблюдающего со стороны некое жизненное событие, но не сознающего его как событие жизни Себя, и связан рассмотренный нами феномен самообмана. Последний собственно и выражает идею отчужденной рефлексии себя, то есть рефлексии, поддерживающей желательный позитивный образ себя и избегающей переживаний или опыта сознания, в котором человек мог бы испытать себя, как живую становящуюся целостность.

В этом контексте можно вспомнить закон психического развития, сформулированный Л.С. Выготским: каждая высшая психическая функция возникает на сцене дважды, один раз как интерпсихическая, а другой как интропсихическая. Этот закон в отечественной психологии свели к принципу интериоризации, как переходу внешнего во внутреннее. В поле внимания исследователей попала лишь внешняя сторона, которая как раз и существует в форме предметной деятельности, в то время как внутреннюю, существующую в воображении и рефлексии, как мы отмечали, просто отождествили с внешней. В контексте наших размышлений этот закон выражает не просто идею превращения внешней формы во внутреннюю, но идею того, что событие жизни сознания (у Л.С. Выготского развитие ВПФ), и вообще жизнь сознания в своем существовании, происходит два раза, один раз в объектной или предметной форме, как мирособытие, а другой раз как событие самого сознания или самосознания. Причем второе событие, как мы показали, требует особой практики (рефлексия), основанной на воображении и особых средств (символы) и автоматически не происходит; оно должно быть произведено, и второе возникновение ВПФ – это ее повторное рождение. Более того, если последовать за В.П. Зинченко и сказать, что в этом двойственном существовании происходит превращение формы существования ВПФ (то есть не просто переход внешнего во внутреннее, но превращение формы), то, исходя из наших размышлений подчеркнем, что внутренняя форма относительно внешней находится не в отношениях последовательной смены, но в отношениях отрицания: внутренняя форма в своем существовании отрицает внешнюю, что и делает весь процесс развития сознания (в нашем контексте жизнь сознания) драматичным или кризисным.

Итак, мы должны различать два аспекта жизненного события. Первый – это его предметная или внешняя форма, доступная наивному стороннему наблюдателю. Второй – это его внутренняя форма или смысловая трансформация, происходящая с человеком в этом событии или при его восприятии. Если вводить предельные различения, то можно сказать, что событие в жизненном мире, и его предметная трансформация (событие А) не тождественно событию сознания этого «события А» (А*). То есть можно выделить два пространства: а) пространство мирособытия (А), что равносильно наблюдению его в качестве события жизненного мира, которое рассматривается в качестве причинны тех или иных состояний индивида, которые оно повлекло за собой; б) событие сознания субъекта (событие А*) жизненного мира, то есть трансформация самосознания в контексте события А. Так вот дело в том, что эти события не равны. Обычно именно первое событие выступает так сказать объяснительной причиной и вообще пространством события А*. Наивно полагается, что событие А = событие А*, то есть что наблюдаемое событие жизненного мира (встреча с человеком, экзамен, смерть близкого, распятие Христа и т.д.) одновременно (и даже тождественно) событию сознания, которое выступает следствием первого и обусловлено наблюдением этим сознанием события А. Или если даже не одновременно, но как бы статус первичной реальности придается именно мирособытию, в то время как событие сознания уже производно от него и представляет собой переживание произошедшего в мире, хотя само оно в ее смысловой динамике не вычленяется. Но, как показывает психоаналитическая практика, эти события не находятся в причинно-следственной связи, то есть событие А не обязательно производит событие А*. Последнее как раз предполагает некий процесс переживания произошедшего или, как это бывает в клинических случаях, отказ от переживания, непринятие этого мирособытия. В последнем случае мы имеем ситуацию, когда А произошло, а А* - нет. Именно относительно таких случаев возник классический психоанализ.

Но может быть и обратное отношение, когда происходит А*, а А не происходит. Более того событие А* может выступать той первичной основой, которая провоцирует событие А (например, что-то в человеке изменилось вдруг и это изменяет весь его образ жизни). То есть сознание человека является живым и имеет собственную субъективную динамику (у К.Г. Юнга коллективное бессознательное), которая может трансформировать имеющиеся превращенные формы как бы изнутри, то есть, как живое, оно может неслучайным образом трансформировать само Себя и соответственно жизненный мир, в котором оно существует. В этой связи мы подчеркивали и подчеркиваем, что бытие относительно сознания может быть представлено не только во внешней объективной форме (в психологии внешнего мира), но быть бытием самого сознания, выступая его субъективной основой, имеющим собственные законы жизни, понимаемой как жизнь сознания. Дело в том, что событие жизни сознания может быть осмысленно даже не в двух аспектах, как мы писали выше, а в трех. Как 1) мирособытие, «воспринимаемое» наивным наблюдателем, осмысляющим свои эмоциональные состояния в его контексте, как 2) личностное событие, в котором происходит трансформация формы самосознания, переживание себя, как 3) трансцендентное событие самой жизни сознания, происходящее в его так сказать бессознательных глубинах, но еще не пережитое в самосознании. В отличие от первого события, которое доступно наивному наблюдению, последние изначально неизвестны и требуют еще своей реконструкции (отсюда они основаны на воображении, а не на восприятии). Их реконструкция предполагает обращение к символам (в нашем случае к сновидениям), как первичным формам, в которых выражается еще не узнанное и не пережитое на себе событие жизни сознания. Собственно символы и являются носителями живой смысловой динамики сознания (жизни сознания), так сказать энергетическими или действующими формами, неслучайным образом трансформирующими само сознание и обнаруживающие его для самого себя, в связи с чем, символы и выступили для нас основой феноменологической рефлексии и в целом опыта сознания. То есть события жизни сознания, проявляющие свою действительность в символах (впечатляющих человека, «ударяющих по его чувствительности», выводящих его из внутреннего равновесия), взывают или призывают к своей реконструкции в самосознании человека. Они как бы ожидают от индивида своего повторного произведения, восстановления (или как мы писали выше вторичного произведения) в пространстве его самосознания, в результате чего (если это происходит) они, выражаясь в нем, трансформируют его самого.

Но сами по себе символы выступают лишь первичной реальностью, смысл которой для самосознания человека неизвестен, что предполагает с его стороны реконструкцию, извлечение, распаковывание или рефлексию этого смысла. Говоря словами К.Г. Юнга можно сказать, что символическое видение взывает к философскому свершению. Формой существования извлеченного смысла или формой извлечения, рефлексии смысла, «философского свершения» является понимающий текст. Собственно в его пространстве-времени, разворачиваемом в содержании его сюжетной линии, и происходит с одной стороны конституирование события жизни сознания, а с другой через сопереживание сюжета, переживание себя, трансформация самосознания. Само событие жизни разворачивается и выражается в тексте как происходящее с самим человеком объективированном в качестве «героя» сюжета текста. Особенность сюжета текста, как и самого понимающего текста, заключается в том, что он произвольно не придумывается, но конституируется в активном воображении, основанном на символе. Именно в пространстве-времени текста человек предстает для себя в качестве Другого себя или просто Себя, воображая и понимая происходящее с которым он с одной стороны понимает происходящее с ним и в этом плане Себя, а с другой испытывает законосообразность своей внутренней жизни, законосообразность происходящего с Собой, что и вызывает у него чувство глубокой осмысленности жизни. Фактически для реализации события жизни сознания и понимания закона жизни, который при этом происходит и устанавливается, человеку необходимо конституирование образа человека в себе или некоего Себя, реконструируя в воображении происходящее с которым в пространстве-времени текста и сопереживая ему, человек понимает происходящее с собой и переживает себя, осознавая себя Другим. Собственно психотехническая теория смысла жизни и предполагает осмысление опыта трансформации самосознания, превращающего человека в Другого, чем тот, кто он есть. Причем его особенность заключается в том, что производится он в символическом или мнимом пространстве сознания и осмысляется как опыт переживания Себя, но не мира или Бога. Также и сам этот Себя не существует в натуральной данности, но конституируется в процессе понимания опосредованного символами, как феномен этого понимания, объективированный в содержании сюжетной линии текста.

В контексте событийной природы сознания можно сказать, что понимающий текст обращен и выражает не то, что произошло и описывается в своей уже свершенной форме как то, что есть, но то, что не произошло, то, что отсутствует, что не-есть (М.К. Мамардашвили, Ж.П. Сартр) и именно поэтому «требует» своей реконструкции «в» самосознании как событие происхождения Себя. Здесь обнаруживается то, что некоторые авторы обозначают как отрицательность бытия сознания. Собственно одна из красных нитей нашего текста выражает мысль об отрицательной природе Себя или Образа человека в себе и в этом плане отрицательной природе смысла жизни. Именно эта отрицательность в психоанализе была обозначена как бессознательное, у Ж.П. Сарта как Ничто, у М.К. Мамардашвили как неизвестная Родина, у А.М. Пятигорского как миф. Если попытаться выразить ее значение, то оно состоит в утверждении существования действующей реальности (эта действенность испытывается в первую очередь в форме отрицательных состояний, то есть состояний страдания) без того, чтобы она была представлена субъекту в качестве объекта представления, закон существования которого можно было бы свести к позитивному знанию и иметь в качестве такового; отрицательность состоит в признании субъективной реальности как еще не произошедшей, не установившейся, не полной, неизвестной, не признанной, но, все же, испытываемой субъектом в качестве действующей силы или действия некоего закона, понимание и переживание на себе которого (что предполагает конституирование органа или Образа, Себя, которым этот закон может быть выражен) позволяет этой реальности состояться, а человеку осуществить Себя. И лишь перед лицом такой отрицательности, которая для человека существует в качестве таковой только будучи испытанной в опыте пере-живания Себя, то есть осознания себя иным, чем тот, кто ты есть, причем иным не в смысле обладающим другими предметными характеристиками, но иным в смысле нетождествености себе, в смысле осознания Себя в качестве феноменального Себя или еще не выраженного Другого в себе, имеет место осмысленность как жизнь, опосредованная сознанием и как свобода, которая, если верить философам и есть бытие человека. Формой же существования отрицательной реальности для человека является символ. То есть реконструкция события жизни сознания и выражение Себя осуществляющегося в этом событии, является символической реальностью сознания, реконструируемой в сюжетной линии понимающего текста, но ни в коем случае не объективной натуральностью индивида.

Базовая особенность текста и вообще его функциональное значение состоит в том, что он как бы удваивает человека для самого себя. Осмысление Себя через понимание происходящего с собой, объективированном в качестве персонажа сюжета текста (Другого себя), задает ненатуральность его рефлексии себя. Человек предстает для себя и как натуральный индивид, находящийся в определенной жизненной ситуации (объективные обстоятельства, презентированные сознанию на уровне восприятия или наивной рефлексии), вызывающей у него определенные эмоциональные состояния (в психотерапевтическом контексте их можно свести к одному - страданию) и взывающей его к ее трансформации, и как персонаж сюжета текста-рассказа, который обращен и реконструирует не то, что наблюдается и описывается человеком в акте наивной рефлексии как происходящее с ним в мире, но то, что через воображение мнимой ситуации конституируется ее пониманием, как происхождение его Самого, собственно и выступающего смыслом жизненной ситуации (вспомним В. Франкла, для которого реализовать Себя = реализовать смысл). Мы должны всегда удерживать два плана жизненной ситуации, которые вслед за Ж. Лаканом можно было бы обозначить как реальный (объективный) и воображаемый (мнимый, субъективный) и отдавать себе отчет в том, что человек конституируя Себя для себя, имеет дело не с натуральной объективностью, но с конституируемой в воображении субъективностью. Сказанное предполагает, что понимание Себя, всегда носит характеристику «как будто», то есть условности, мнимости своего объективного существования в качестве предмета жизненного мира, но с другой стороны безусловной очевидности его существования в качестве субъективной переживаемой опытной реальности сознания, реконструируемой активным воображением в практике феноменологической рефлексии. Принципиальный момент здесь заключается в том, что человек понимает происходящее с Собой не через описание мирособытий и объективацию их личностного смысла, но через конституирование сюжета мнимой ситуации, и ее переживание так сказать на себе как своей личностной ситуации, в которой по ту сторону предметной стороны жизненной ситуации, разворачивается смысловая динамика жизни его личности (Себя), то есть происходит он Сам в своей внутренней целостности. Собственно эта целостность или Себя и призывает в своей реконструкции в пространстве-времени понимающего текста и переживанию на уровне самосознавания.

В психотерапевтическом контексте функциональное значение понимающего текста выразилось в базовом практическом принципе, названным нами принципом ненатуральности, который у А.М. Пятигорского был обозначен как метафизический закон страдания. Его смысл заключается в следующем: находясь в натуральной позиции и натурально переживая жизненную ситуацию, доставляющую страдание (с которым и приходят к психологу), человек не может ее изменить непосредственно воздействуя на предметную сторону жизненного мира, так как ему представлены превращенные формы смысла событий, которые уже произошли в жизненном мире и сейчас как бы продолжают происходить опосредованно восприятием (или воспоминанием) предметов жизненного мира, на которые смыслы этих событий были спроецированы. Закон ненатуральности гласит, что пере-живание страдания, возникающее в связи с произошедшими мирособытиями, может быть осуществлено благодаря реконструкции этих событий и их смысла на другом, феноменальном, символическом уровне сознания в пространстве времени понимающего текста, сюжетная линия которого конституируется на основе активного воображения. То есть преодоление сложившейся жизненной ситуации вызывающей страдание, которое, как мы отмечали, объективируется в тексте как недостаточность наличной формы самосознания в контексте ее трансформации в достаточную, полноценную форму, возможно не натурально через восприятие и непосредственное действие в мире, но феноменально, благодаря реконструкции событийной динамики жизни Себя в сюжетной линии понимающего текста, смысл которой и представляет собой интенцию к целостности Себя, испытываемой человеком как страдание.

Для того, чтобы осмыслить целостность Себя в качестве отрицательной, а значит представленной в качестве переживания, а не позитивного знания, реальности, мы вслед за К.Г. Юнгом ввели принцип компенсации, рассмотрев его именно в практическом контексте. Этот принцип несет идею внутренней нетождественности образа Себя, конституируемого в практике понимания. Человек конституирует Себя как обладающего двумя сторонами, одна из которых полагается как, скажем так, сознательная, то есть это такие характеристики Себя, которые человек признает и культивирует в себе, поддерживая, таким образом, эту сторону Себя как желательную для себя или вообще как естественную особенность себя, с которой он идентифицируется. Другая же сторона рассматривается как оборотная, изнаночная и даже противоположная первой. Ее можно назвать бессознательной или теневой, непризнаваемой (невыражаемой для себя), то есть такая сторона, которая задает как бы обратную динамику жизни, чем та, которая культивируется человеком в желательном образе себя. Можно сказать, что она, отражая культивируемый образ Себя, его как бы выворачивает, инвертирует, выступая как некий, как писал К.Г. Юнг, оппонент, выражающий иное (противоположное, недостающее), чем первая сторона. Причем подчеркнем, что иное здесь рассматривается не просто как первое с противоположным знаком, но как конституируемое недостающее, разворачивающееся по своей особой внутренней логике, являясь процессом компенсирования, конституирования чего-то как недостающего, отсутствующего, и подрывающая иллюзорную целостность желательного образа себя. В этой связи принцип компенсации заставляет в практике искать, с одной стороны ту самую наличную и культивируемую сторону Себя, а с другой то недостающее ей, которое человеком отвергается и проецируется на определенные предметы жизненного мира, через восприятие которых это недостающее реализуется, но неосознанно, то есть как не отнесенное к Себе и даже отвергаемое, хотя и испытываемое человеком. Отсюда практический принцип требует, чтобы мы объективировали недостающее, интерпретировав его как противоположную сторону желательного Себя, ценность которой и необходимо признать. Это, как мы писали, вызывает внутренний конфликт человека с самим собой или конфликт в образе Себя, который и запускает внутреннюю динамику инициального переживания.

Особенность реконструкции события жизни сознания, в котором восстанавливается целостность субъекта (Себя) и осмысливается запущенная в результате конституирования конфликта субъективная динамика, заключается в том, что оно осуществляется в двух измерениях воображаемого или мнимого пространства, раскрываемых, осмысливаемых исходя из двух феноменальных позиций. Мы обозначили эти позиции как Эго-позиция и позиция трансцендентного наблюдателя. Собственно именно в единстве двух этих позиций перед нами и открывается картина инициального переживания, в которой восстанавливается история субъекта или конституирование Себя в себе. Мы уже писали и здесь еще раз повторим сказанное, что все выглядит так, как будто происхождение личности и ее функционирование, ее внутренняя субъективная механика (происходящее с ней) были заданы одновременно, синхронно (и как осуществляемое, и как осуществляющееся), и шаг в одном осуществлялся опосредованно шагом в другом. Как будто движение, прорастающее изнутри и не знающее Себя, было одновременно себе представлено в некой завершенности, конечности и возможности перерождения в другую целостность. В единстве этих двух позиций мы и усматриваем единство обозначенных нами подходов к проблеме смысла жизни и ее целостное осмысление. Важно подчеркнуть, что в обеих позициях субъективная динамика обнаруживает помимо процесса конструирования нового (то есть некоего конструктивного процесса, ведущего к новой целостности), его оборотную сторону, которая испытывается как разрушающая сила, отрицающая наличную целостность как недостаточную (будь то наличная форма самосознания или эго-сознание или вообще целостность личности), что превращает процесс обретения человеком своей целостности или осуществления себя в драму. Мы подчеркиваем этот момент для того, чтобы сразу отсечь спекуляции относительно личностного развития, представляющие последний как некое воздушное предприятие, доставляющее наслаждение. Обратимся к характеристикам обозначенных позиций.

Особенность первой состоит в том, что в практике понимания Себя человек возвышает себя к некой собственной целостности или полноте, которой он не является. Ни в коем случае не нужно представлять это возвышение как некое позитивное устремление индивида к некой желаемой целостности (в таком случае мы будем иметь дело, если можно так выразиться, с духовным самообманом). Все как раз наоборот. Возвышение, о котором мы говорим, выступает как необходимость, вынужденость и, по сути, представляет собой страдание, выражающее с одной стороны невозможность жизни при наличной форме самосознания, которая как раз и оказывается недостаточной перед возможной полнотой жизни и с другой отвержение полноты (и соответственно фиксация на наличной форме), так как испытывается она как неизвестная, темная разрушающая наличную форму самосознания сила. Но в рамках практики понимания Себя само это страдание, как и те отрицательные (в данном случае отрицательность выступает как отвержение) формы, в которых оно опредметилось или было спроецировано во внешний мир, как раз и необходимо интерпретировать как недостающее и признавать их ценность, признавать и принимать ценность той отрицательной динамики (а она и есть интенция к целостности и полноте, то есть говоря словами А.А. Пузырея, является не болезнью к смерти, но болезнью к жизни) которая и доставляет человеку страдание, и от которой он, из-за своего неведения, хотел бы избавиться, ведь она разрушает (отсюда метафора болезни) все то, что человеком признается и культивируется в себе как желательное, в конечном счете, желательного себя. Полнота же и целостность, будучи отрицательной реальностью, разрушает надуманный желательный образ (самообман), провоцируя отрицательные состояния, которые обычно избегаются, и призывает к переживанию себя (что предполагает разрушение существующей формы самосознания), в связи с чем и возникают феномены переноса и сопротивления, на которых построена классическая психоаналитическая практика. Собственно это возвышение к полноте или выражение себя во всей полноте своих жизненных интенций в воображаемом и осмысливаемом в пространстве-времени текста Себе и является некой путеводной звездой и упованием классического психоанализа. Важно подчеркнуть, что находясь в эго-позиции, то есть исходя из существующей формы самосознания, человек не может знать ту целостность, которой он является как сказал бы Ж.П. Сартр по способу небытия и которая суть проект себя, он может лишь испытывать ее в качестве интенции к целостности, призывающей к опыту пере-живания себя, то есть разрушению наличной формы самосознания и конституированию иной, полноценной формы.

Особенность же второй позиции заключается в том, что в ней реконструируется происхождение самой этой отсутствующей целостности, закон ее производящий и определяющий ее судьбу. Здесь реконструкция, осуществляемая понимающим текстом, соотносит переживания человека не с его жизненной ситуацией и Эго-сознанием (то есть с тем, как конкретно осознает себя индивид и что конкретно он собой представляет – наличная форма существования самосознания), не с мирособытиями и их натуральным переживанием, но с происходящим где-то в глубинах жизни сознания, трансцендентным событием, в котором рождается динамика этой жизни (сама жизнь) делающая возможным само осуществление Себя (не данного конкретного себя, но самого феномена Себя, как самонетождественной целостности). Здесь, таким образом, наше понимание обращается к трансцендентному событию жизни сознания, в котором оно само и рождается и призывает индивида к его реконструкции, но не как события индивидуальной жизни, но как события божественной или духовной жизни, в котором происходит порождение самого Образа человека в человеке, олицетворяющего собой происходящее в божественном мире. Именно в этом случае реконструкция предполагает конституирование мифологической структуры самосознания (осознание самой целостности) в форме религии или жизненной философии, то есть в форме мифа о происхождении Себя и в пространстве-времени которого этот Себя и происходит. Здесь, как отмечал К.Г. Юнг мы уже имеем дело не с противоположностями в личности и даже не с противоречием между человеческим и божественным, но с противоположностями в самом Боге. Именно в этой связи К.Г. Юнг и обращался к мифологии, позволившей ему осмыслить трансцендентное событие жизни сознания (или как он говорил бессознательную метафизику) и реконструировать его как борьбу Божественных противоположностей, от которой рождается жизнь, и переживание единства которых разворачивается как драма становления целостности Себя.

Как мы отмечали, термин «драма» в данном случае неслучаен и помимо собственно страдания, связанного с отрицательной природой целостности личности (Себя), в основе которой лежит (точнее динамическая основа которой объективируется как) борьба и единство противоположностей, он несет в себе еще идею смерти, как необходимой составляющей жизни. Как в этой связи писал М.К. Мамардашвили, «чтобы жить дальше, мы должны в себе что-то убивать» [74]. Собственно это что-то и есть Эго-сознание (себя), в котором человек себе представлен в том или ином качестве, то есть неком позитивном (в смысле наличном культивируемом) образе себя. Смерть как раз и касается этой позитивности, с которой идентифицируется человек. То есть смерть – это ситуация с одной стороны невозможности идентификации, полагающей человека в качестве того, кто есть, идентификации делающей человека самотождественным и с другой возможности осмысления себя как Себя, то есть трансцендентного духовного существа. Феноменологически опыт переживания смерти себя осмысливается как прохождение сингулярной точки, в которой невозможны никакие идентификации. В психотерапевтическом процессе переживание этого опыта выступает переломным моментом, позволяющим человеку освободиться от недостаточной формы самосознания и обратиться к целостности Себя, которая не-есть и вообще испытать нетождественность Себя, собственную инаковость, инвертирующую, обращающую, выворачивающую сознательный образ Себя, делая его временным, то есть отличающимся от самого Себя. Эта временность Себя в практике понимания выражается с одной стороны (в объектном измерении) в наличии автобиографического прошлого, определяющего человека в качестве его продукта и того, кто он есть (себя), и с другой (в мнимом, символическом измерении) в возможной целостности (Себя), которая по ту сторону наличного образа себя (Эго-сознания), делает человека как того, кто не-есть, вводя в его жизнь измерение будущего, а с ним и «возможность иного». Таким образом, человек осмысливает Себя не только исходя из прошлого, продуктом которого он бы выступал, но, освобождаясь от него, предстает как человек-грядущий, обращенный в будущее. Собственно эта обращенность в будущее выступает основой как чувства глубокой осмысленности или сакральной законосообразности жизни, так и феноменов чувствительности, которые обозначаются как предчувствие, интуиция, интенциональные чувства и т.д., обращающие человека к тому, что не-есть.

В завершении обобщенного экскурса по нашему тексту, мы хотели бы представить метафору, которая, как нам кажется, в доступной для понимания, хотя и приблизительной, форме собирает базовые аспекты психотехнической теории смысла жизни, основанной на практике феноменологической рефлексии. Отчасти эта метафора заимствована у Ж. Лакана [57], но все же осмыслена и дополнена в контексте наших размышлений. Это иллюзия с зеркалом (рис. 1).

Рис. 1 Метафора с зеркалом Ж. Лакана

Смысл иллюзии в следующем. Если мы возьмем ящик, на который поставим вазу, а внутри него подвесим букет с цветами, оставив при этом открытую сторону ящика обращенной к вогнутому зеркалу (как это изображено на рис. 1), то, смотря в зеркало (напомним, что изображение в вогнутом зеркале переворачивается, поэтому цветы в ящике инвертированы относительно вазы) из определенной позиции (на рисунке позиция изображена как глаз), мы увидим не просто вазу на ящике, но вазу с цветами. Причем будем видеть цветы в том месте, где их объективно нет. То есть невозможность видеть непосредственно букет внутри ящика и тем более увидеть его находящимся в вазе, может быть преодолена за счет введения вогнутого зеркала, которое позволит, как будто непосредственно, наблюдать сокрытое. Ж. Лакан, проводя параллели этой метафоры и практики психоанализа, считает, что цветы – это и есть некая скрытая истинна субъекта, его бессознательные желания, которые необходимо реконструировать для того, чтобы дополнить объективную реальность ее субъективной составляющей. И если это получается, то происходит психотерапевтический эффект. Не углубляясь в описания Ж. Лакана, что представляет собой отдельную работу, которую в данном случае нет возможности произвести, проведем параллели метафоры зеркала с нашими теоретическими построениями. У Ж. Лакана мы берем в качестве исходного мысль о том, что субъективность, находящаяся по ту сторону объективности и недоступная для непосредственного восприятия, может быть наблюдаема с определенной позиции в качестве мнимой (у Ж. Лакана воображаемой) реальности (но все же реальности!), конституируемой с помощью вогнутого зеркала.

Итак, мы имеем ситуацию, когда можем наблюдать то, что непосредственно ненаблюдаемо, то есть, в нашем контексте, Себя или смысловую динамику сознания. Для этого необходима с одной стороны феноменологическая редукция, то есть различение собственно смысла (цветы) и той предметной формы (ваза), в которой он выражается, находясь по ту ее сторону (обратим внимание, что ваза предполагает цветы, хотя натурально в ней их может и не быть; также как и предметы жизненного мира выступают предположительными носителями смысла, но последний в них непосредственно не усматривается). Для того, чтобы смысловая динамика наблюдалась как реальность, то есть не произвольно придумывалась, но как бы чувственно испытывалась, необходимо особое зеркало, которое бы и обнаруживало субъективность в качестве реальности, происходящей по ту сторону непосредственно воспринимаемого. В нашем случае в качестве зеркала выступает символ, выражающий ту самую скрытую субъективную реальность (цветы), проецирующуюся на предметы жизненного мира и в этом плане предполагающуюся в предметах, но ненаблюдаемую в них. Как мы отмечали, для того, чтобы человеку реконструировать смысл происходящего с собой (в этом плане Себя), необходим понимающий текст (создающийся в диалоге психолога и клиента), который собственно и конституирует (постепенно выстраивает) мнимое изображение (цветы в вазе или Себя клиента), позволяя человеку обнаруживать в происходящем с ним в жизненном мире, Себя и таким образом понимать кто он, и что с ним происходит. Таким образом, смотрясь в символическое зеркало и реконструируя посредством понимающего текста смысл происходящего с Собой, человек начинает непосредственно переживать и наблюдать свою субъективность, то есть испытывать смысловую динамику жизни Себя.

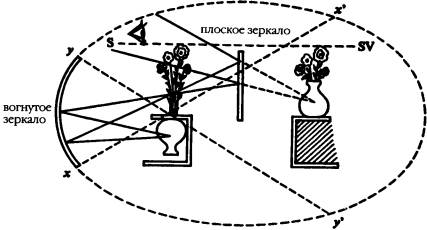

Теперь несколько усложним данную схему, дополнив приведенную метафору (в ней ваза и цветы меняются местами (то есть ваза выступает скрытым, а цветы, наоборот непосредственно воспринимаемым), но это несущественно) дополнительными деталями. Введем плоское зеркало, через которое человек мог бы смотреть на выше описанную конструкцию, которая в нашем случае представляет феноменологическую рефлексию, как особую практику понимания Себя (рис. 2).

Рис. 2 Метафора с зеркалом Ж. Лакана (дополненная)

Если он займет определенную позицию, то в плоском зеркале увидит себя и вазу с цветами (то есть иллюзию), стоящую на ящике рядом с собой. В этой усложненной метафоре плоское зеркало будет выступать наивной рефлексией (эмпирическим самосознанием), выражающей наличную форму существования самосознания (цветы на ящике) или поддерживаемый образ себя, с которым человек идентифицируется (в аналитическом диалоге эта форма может быть выражена в форма рассказа человека о себе в связи с происходящими в его жизни мирособытиями). Здесь наивность будет еще заключаться в том, что описание себя будет объектным и соотносится с предметами жизненного мира и эмоциональными состояниями с ними связанными, то есть этот «себя» еще слит с предметами, на которые он проецируется (в метафоре это может быть представлено в отражении человека в плоском зеркале). То есть, метафорически говоря, отражение цветов и отражение своего тела фактически будет тождественным и на начальных этапах работы по мере разворачивания феноменологической рефлексии (введения всей конструкции вызывающей «иллюзию») цветы постепенно будут оформляться в качестве целостности отдельной от телесности. В конечном счете эта целостность будет осмыслена с одной стороны в качестве наличной формы самосознания (Эго или сознательное), а с другой в качестве иной, скрытой, теневой (бессознательное) стороны Себя, находящейся относительно первой в отношениях инверсии или, следуя терминологии К.Г. Юнга, компенсаторных отношениях.

Подчеркнем, что описываемая конструкция присутствует изначально в своей целостной форме (вогнутое зеркало, цветы, скрытая ваза, определенная позиция, из которой возникает собственно феномен иллюзии (целостность вазы с цветами)) у психолога, который в диалоге с клиентом постепенно ее разворачивает на конкретном материале. В этом плане символичность понимания себя, пусть даже еще натурально рефлексируемом, присутствует в психотерапевтическом диалоге изначально. Собственно символичность и позволяет возникнуть всей «мнимой» конструкции (и цветам (сознательное или поддерживаемый образ себя, наличная форма самосознания), и вазе, скрытой в ящике (бессознательное или теневой стороны себя) и компенсаторным отношениям между ними обращенной к их единству), то есть феноменологической рефлексии и посредством понимающего текста реконструировать человеку всю целостность Себя. В свою очередь реконструкция этой целостности предполагает введения двух позиций (а не одной как у Ж. Лакана), в одной из которых целостность будет представлена лишь в качестве интенции к целостности, которая, таким образом выступит как «по ту сторонняя реальность», то есть человек не может в этой позиции видеть всю целостность в завершенном виде (то есть какова будет композиция цветов и вазы (тем более, что образ и того и другого постепенно конституируется в воображении как мнимая реальность и не дан изначально, как натуральная данность) человек знать не может). В другой же позиции (трансцендентной) эта целостность может быть ухвачена в своей завершенной форме, но для этого требуется особое средство – миф, который реконструирует уже не то, что происходит с личностью, но некие божественные процессы, в которых происходит сама личность. В единстве этих позиций человек и понимает происходящее с собой.

Но все дело этим не исчерпывается. Если нам удается произвести феноменологическую редукцию и начать реконструировать жизненную динамику, разворачивающуюся по ту стороны предметной картины мира, осмысляя ее как происходящее с Собой (то есть начнем собственно осуществлять феноменологическую рефлексию), то обнаружим очень интересные вещи. Смотря и описывая Себя, происходящее с которым конституируется понимающим текстом, человек начинает понимать, что «наблюдаемая» им картина обладает собственной субъектностью. Это означает, не только то, что сюжетная линия понимающего текста не придумывается, но именно реконструируется на основе активного воображения, но и то, что по мере реконструкции происходящего с Собой происходит трансформация самого человека (в метафоре с зеркалом он изображен в форме глаза, смотрящего на вводимую конструкцию). Наблюдаемая им картина жизни Себя оказывается действующей реальностью и начинает, как бы, прорастать в его натуральной жизни, объективном жизненном мире, его же изменяя (конечно же, не непосредственно, но опосредованно деятельностью). Здесь мы обнаруживаем ситуацию, когда отражение в зеркале и его динамика начинает трансформировать того, кто в него смотрится, то есть осуществляется собственно инициальное переживание. Таким образом, мирособытия оказываются не первичной объективной и причинной реальностью для жизни сознания, но объективацией самих процессов жизни сознания, реконструируемых активным воображением. То есть сознание становится основой жизненного мира, обнаруживая в нем возможность его собственной трансформации, с чем и связан феномен чувствительности, обращенной в будущее. Но как мы писали, осмысление этой сферы опыта человека пока остается для нас зоной ближайшего развития.

На этом мы завершаем наше исследование. Нам осталось сделать последнее замечание, которое можно назвать критическим. Осмысляя феноменологию Себя, разворачиваемую в психотерапевтическом диалоге, мы не затронули вопроса техники этого диалога, которая, например, была в центре внимания Ж. Лакана, также как и в понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка, да и вообще практиков и теоретиков психоанализа и первично, З. Фрейда. Технический аспект должен представить те ключевые точки диалога, которые позволяют ему быть действенным, то есть описать, как конкретно происходит обсуждение психолога и клиента субъективного материала последнего, каковы те точки, вокруг которых разворачивается понимание. Другими словами технический аспект должен раскрыть то, что происходит между психологом и клиентом, сам психотерапевтический диалог, его внешнюю сторону, а не смысловую динамику Себя в нем разворачивающуюся. Хотя, конечно, эти аспекты предполагают друг друга, что очень точно отметил Ж. Лакан: «…невозможно ни секунды практиковать, не мысля метапсихологическими терминами… » [57, с. 63]. Метафорически выражаясь, мы на данный момент осмыслили тот орган, который позволяет человеку, опосредованно психологом, реконструировать происходящее с Собой (так сказать метафизику Себя) и осуществить инициальное переживание, теперь же нам необходимо рассмотреть, каким образом этот орган разворачивается в психотерапевтическом диалоге, в конкретном разговоре и на конкретных символах. Думается, что представление об этом можно будет получить в процессе осмысления экспериментального материала, который в будущем мы и планируем предоставить интересующемуся читателю.