- •1. Организация как социальное явления и культурная универсалия. Общие черты организации.

- •2. Внутренняя и внешняя среда организации.

- •3. Виды социальных организаций.

- •4. Законы организации.

- •6. Планирование, организация, мотивация и контроль – ключевые функции организации в современных концепциях управления.

- •8. Миссия организации.

- •9. Появление и развитие научного менеджмента в России. Основоположники российской науки об управлении.

- •11. Изучение методов физической работы ф. И л. Гилберт. Фордизм как пример механистической модели организации.

- •12. Административная школа управления: Анри Файоль.

- •14. Хоторнские эксперименты э. Мэйо: особенности проведения и основные выводы.

- •13. Учение м. Вебера об идеальной бюрократической организации управления.

- •10. Возникновение системного управления. Общие принципы концепции ф.У. Тейлора.

- •15. Иерархия потребностей а. Маслоу.

- •16. Концепция «X» и «y» д. Мак-Грегора.

- •17. Эмпирическая школа теории организации

- •18. Новая школа. Внедрение в науку управления аппарата точных науки и компьютеров.

- •19. Ситуационный подход в управлении.

- •20. Система управления и ее структура.

- •21. Основные принципы управления.

- •22. Закономерности управления различными системами

- •23. Организационная структура управления: понятие, требования, факторы ее определяющие.

- •24. Основные виды организационных структур.

- •29. Понятие планирования. Принципы планирования.

- •30. Методы планирования.

- •31. Виды планов.

- •32. Краткосрочные планы.

- •33. Уровни и факторы социально-психологических процессов в коллективе.

- •34. Формальные и неформальные группы.

- •36. Типы конфликтов.

- •36. Стадии конфликта.

- •37. Разрешение конфликта: стратегии, способы

- •39. Профилактика и прогнозирование конфликта.

- •40. Последствия конфликта.

- •41. Сущность и функции контроля.

- •42. Виды контроля.

- •43. Этапы контроля.

- •45. Масштаб управляемости. Распределение прав и ответственности.

- •47. Ранние концепции лидерства. Стили руководства в работах к. Левина.

- •46. Понятие лидерства. Основные подходы к изучению лидерства.

- •48. Базовые стили лидерства в исследованиях

- •51. Ситуационный подход к феномену лидерства в менеджменте. Модель ф. Фидлера.

- •49. Управленческая решетка р. Блейка и Дж. Моутон.

- •50. Шкала лидерского поведения р. Танненбаума –

- •52. Концепция п. Херсея и к. Бланшарда.

- •53. Инструментальный подход – «путь-цель»

- •54. Различные трактовки термина «мотивация»

- •55. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей а. Маслоу, двухфакторная теория ф. Герцберга, мотивационная теория д. МакКлелланда.

- •56. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания в. Врума, теория справедливости с. Адамса, модель л. Портера – э. Лоулера.

- •57. Определение и виды решений.

- •58. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.

- •59. Традиционная классификация менеджмента: американский, японский и западноевропейский менеджмент.

- •60. Отличительные черты американского менеджмента.

- •61. Специфика японского менеджмента.

3)

стороны приобретают опыт сотрудничества

при решении спорных вопросов и могут

использовать его в будущем; 4) эффективное

разрешение конфликтов между руководите-лем

и подчиненными разрушает так называемый

«синдром покорности» - страх открыто

высказывать свое мнение, от-личное от

мнения старших по должности; 5) улучшаются

отношения между людьми; 6) люди перестают

рассматрива-ть наличие разногласий

как «зло», всегда приводящее к дурным

последствиям.

Основные

дисфункциональные

последствия конф-ликтов:

1) непродуктивные, конкурентные отношения

между людьми; 2) отсутствие стремления

к сотрудничеству, доб-рым отношениям;

3) представление о противоположной

сто-роне как о «враге», о своей позиции

как об исключительно положительной, о

позиции оппонента – только как об

отри-цательной; 4) сворачивание или

полное прекращение взаи-модействия с

противоположной стороной, препятствующее

решению производственных задач; 5)

убеждение, что «побе-да» в конфликте

важнее, чем решение реальной проблемы;

6) чувство обиды, неудовлетворенности,

плохое настроение, текучесть кадров.

Контроль

в управлении рассматривается в трех

аспектах: 1) систематическая деятельность

руководителей и органов управления,

реализующих одну из основных функций

ме-неджмента; 2) завершающая стадия

цикла менеджмента; 3) совокупность

действий должностных лиц, неотъемлемая

часть процесса принятия и реализации

управленческих ре-шений.

В

системе управления контроль выполняет

следующие основные функции: 1) проверочная

– подразумевает уста-новление

целесообразности, обоснованности,

законности решений, проверка их

выполнения, соблюдение техничес-ких,

экологических, правовых и иных форм;

2) информа-ционная

– сбор, передача, обработка информации

о состоя-нии объекта; 3) диагностическая

– изучение и оценка реального положения

дел в организации, выявление основ-ных

тенденций его изменения, угроз и

возможностей; 4) прогностическая

–

создание основы предположений о буду-щем

состоянии объекта и возможных отклонений

от задан-ных параметров; 5) коммуникационная

– обеспечивает уста-новление и

поддержание обратной связи; 6)

ориентирую-щая

– подсказывает на что нужно обращать

особое внима-ние; 7) стимулирующая

– по итогам контроля происходит оценка

контроля; 8) корректирующая – на основе

получае-мых результатов состояние и

поведение объекта изменяют-ся таким

образом, чтобы обеспечивать необходимые

значе-ния характеристик.

1)

по типу: а) традиционный – фиксирует

отклонения от плановых заданий и

стандартов; б) опережающий – отсле-живает

разрыв между реальным состоянием дел

в организа-ции и ее целями; в)

предпринимательский – осуществляется

над внешней ситуацией и внутренними

процессами в резу-льтате корректируются

сами цели; 2) по видам: а) финансо-вый; б)

маркетинговый; в) контроль качества;

г) производст-венный; 3) по субъектам,

которые осуществляют процесс контроля:

а) контроль администрации; б) контроль

функцио-нальных служб; 4) по методам: а)

фактический – осуществ-

ляется

с помощью инвентаризации, опроса,

осмотра; б) до-кументальный – происходит

на основе проверки документов; в)

оценочный – базируется на анализе,

экспертизе, сопос-тавления с эталоном;

5) по стадии осуществления: а)

пред-варительный; б) текущий; в) итоговый.

Процесс

состоит из пяти этапов: на первом

этапе опре-деляются параметры

функционирования и развития органи-зации,

которые необходимо контролировать и

источники ин-формации о них.

На

втором

этапе создается модель орга-низации,

на которой отражаются потоки ресурсов,

информа-ции, места возникновения затрат,

образование промежуточ-ных и конечных

результатов, являющиеся наиболее

подхо-дящими для наблюдения.

Третий

этап заключается в получении информации

о состоянии и результатах функционирования

объекта контро-ля.

Четвертый

этап состоит в анализе и оценке

информа-ции.

Пятый

этап состоит в корректировке деятельности

орга-низации преодоления отклонений,

чья допустимая велчина устанавливается

руководством.

Два

варианта корректировки действий: первый

вариант заключается в устранении

причин, порождающих отклоне-ния. Второй

вариант состоит в изменении стандартов

моди-фикации целей, пересмотре планов,

перераспределений заданий.

Масштаб

управляемости – это величина определения

ко-личества людей, работ или подразделений,

объединенных единым руководством. В

1933 году В. Грейкюнас определил, что

руководители в состоянии работать с

12 непосредствен-ными подчиненными.

Выделяют

два уровня управления: 1) высшее звено

уп-равления; 2) низшее звено управления.

Для высшего звена управления число

непосредственных подчиненных должно

определяться закону 7±2 (не менее 5, не

более 9).

Узкий

масштаб управляемости – минимальное

количест-во подчиненных на одном уровне

и максимальное количест-во уровней

подчинения. Широкий масштаб управляемости

– максимальное количество подчиненных

на одном уровне и минимальное количество

уровней.

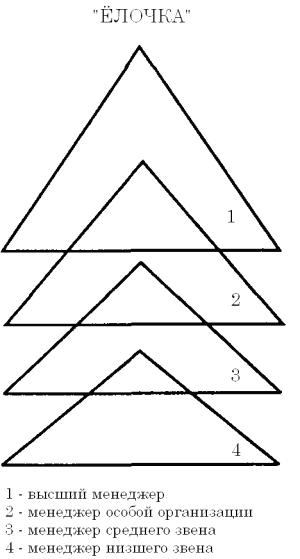

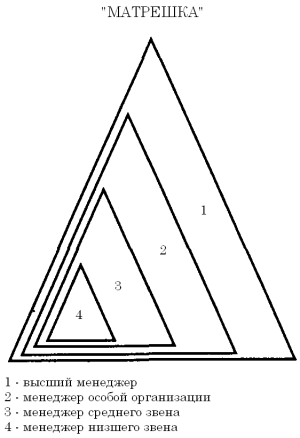

Два

варианта распределения прав и

ответственности:

Несмотря

на то, что лидеры и лидерство всегда

оказы-вают значительное влияние на

курс развития мировой исто-рии, тщательное

их изучение началось примерно столетие

назад. Ранние исследования предполагали,

что в любой ситуации лидер должен

обладать определенными качества-ми.

Несколько позже в исследовании произошел

сдвиг в сто-рону выявления образцов

поведения лидера.

Теория

лидерских качеств

является наиболее ранним подходом в

изучении и объяснении лидерства. Первые

ис-следователи пытались выявить те

качества, которые отли-чают «великих

людей» в истории от масс. Исследователи

верили, что лидеры имели какой-то

уникальный набор дос-таточно устойчивых

и не меняющихся во времени качеств,

отличавших их от нелидеров. Этот подход

базировался на вере в то, что лидерами

рождаются, а не становятся.

Наиболее

интересный результат был получен

известным американским консультантом

Уорреном Беннисом, исследо-вавшим 90

успешных лидеров и определившим

следующие черты группы

лидерских качеств:

1) управление

внима-нием,

или способность так представить сущность

результата или исхода, цели или

направления движений/действий, что-бы

это было привлекательным для

последователей; 2) уп-равление

значением,

или способность так передать значе-ние

созданного образа, идеи или видения,

чтобы они были поняты и приняты

последователями: 3) управление

дове-рием,

или способность построить свою

деятельность с та-ким постоянством и

последовательностью, чтобы получить

полное доверие подчиненных; 4) управление

собой,

или спо-собность настолько хорошо знать

и вовремя признавать

свои

сильные и слабые стороны, чтобы для

усиления своих слабых сторон умело

привлекать другие ресурсы, включая

ресурсы других людей.

Концепции

лидерского поведения.

Изучение образцов поведения, присущих

лидерам, началось накануне Второй

мировой войны и активно продолжалось

вплоть до середи-ны 60-х гг. Наиболее

известными концепциями данного типа

являются следующие: 1) три стиля

руководства К. Левина; 2) исследования

Университета штата Огайо; 3) исследования

Мичиганского университета; 4) системы

управления (Ли-керт); 5) управленческая

стека (Блейк и Моутон); 6) концеп-ция

вознаграждения и наказания.

Самое

раннее исследование эффективности

стилей ли-дерства проведено Куртом

Левиным (1890-1947) и его кол-легами. В 30-х

годах он провел серию экспериментов с

10-летними детьми и в результате анализа

и осмысления дан-ных, полученных в ходе

этих экспериментов, выделил три

«классических» стиля руководства:

авторитарный,

демок-ратический

и попустительский

(нейтральный).

Авторитарному

стилю

присущи единоличное принятие руководителем

всех решений, а также слабый интерес к

ра-ботнику как личности. Руководитель

управляет подчиненны-ми в силу своей

легитимной власти, вытекающей из

иерар-хической организации предприятия.

Он ожидает от подчи-ненных соответствующего

повиновения.

В

противоположность авторитарному стилю

поведения демократический

стиль

характеризуется стремлением ру-ководятеля

у выработке коллективных решений,

интересом к неформальным, человеческим

отношениям. Руководитель совместно с

сотрудниками согласовывает цели

организации и индивидуальные пожелания

членов группы, распределяет

Динамика

поведения отражает то, как рассматривается

лидер: в статике

(анализ лидерских качеств) или в динами-ке

(анализ образцов лидерского поведения).

Второе измере-ние связано с уровнем,

или степенью принятия ситуацион-ности

за основу анализа в рамках того или

иного подхода к изучению лидерства.

Комбинация

двух переменных приводит в конечном

сче-те к выделению четырех типов подходов

к изучению ли-дерства в организации.

Первый

тип включает подходы, основанные на

анализе лидерств качеств (теории

лидерских качеств, теория «Х» и теория

«Y»

Дугласа МакГрегора), необходимых

эффектив-ному лидеру в любом организационном

контексте.

Второй

тип рассматривает лидерство как набор

образ-цов поведения, присущий лидеру

также в любом организа-ционном окружении

(исследования Мичиганского универси-тета

и Университета штат Огайо, системы

управления Ликерта и управленческая

сетка Блейка и Моутон).

Третий

этап предполагает изучение лидерских

качеств, но уже в зависимости от

конкретной ситуации (концепции

си-туационного лидерства: Танненбаума

– Шмидта, Фидлера, Херсея – Бланшарда,

Хауза – Митчелла, Стинсона – Джон-сона,

Время – Йеттона – Яго).

Четвертый

тип представляет ряд новых подходов,

вно-вь изучающих лидерские качества,

но уже в связи с конкрет-ной ситуацией

(причинно-следственный подход, или

«атри-бутивная» теория, концепции

лидера-преобразователея и харизматического

лидера).

Лидерство

есть везде, где власть и организация.

Само слово «лидер» в переводе с

английского означает «веду-щий»,

«руководящий».

Интерес

к лидерству и попытки осмыслить этот

сложный и важный социальный феномен

восходят к глубокой древ-ности. Так,

уже античные историки Геродот, Плутарх

и дру-гие уделяли политическим лидерам

главное внимание, видя в героях, монархах

и полководцах творцов истории.

Значительный

вклад в исследование политического

ли-дерства внес Николо Макиавелли

(1469-1527). В его трак-отвке политический

лидер – это государь, сплачивающий и

представляющий все общество и использующий

любые средства для поддержания

общественного порядка и сохра-нения

своего господства.

Концепцию

лидерства, оказавшую заметное влияние

на последующую политическую мысль и

практику, разработал Фридрих Ницше

(1844-1900). Он пытался обосновать необ-ходимость

формирования высшего биологического

типа – человека-лидера, сверхчеловека.

Непосредственное

воздействие на современные концеп-ции

лидерства оказал Габриель Тард

(1843-1904), один из основоположников теории

социализации. Тард пытался до-кащать,

что основным законом социальной жизни

является подражание последователей

лидеру. Большинство населе-ния не

способно к самостоятельному социальному

творчест-ву. Единственный источник

прогресса общества – открытия, сделанные

инициативными и оригинальными личностями.

В

современной науке, при наличии общности

исходных позиций, лидерство характеризуется

неоднозначно. Можно

выделить

следующие основные подходы к его

трактовке: 1) лидерство – это разновидность

власти, спецификой которой является

направленность сверху вниз, а также

то, что ее но-сителем выступает не

большинство, а один человек или группа

людей; 2) лидерство – это управленческий

статус, со-циальная позиция, связанная

и принятием решений, это ру-ководящая

должность. Такая интерпретация лидерства

вы-текает из структурно-функционального

дохода, предпола-гающего рассмотрение

общества как сложной, иерархически

организованной системы социальных

позиций и ролей; 3) лидерство – это

влияние на других людей. Однако это не

любое влияние, а такое, для которого

характерны четыре особенности: а)

необходимо, чтобы влияние было

постоян-ным; б) руководящее воздействие

лидера должно осуществ-ляться на всю

группу (организацию, общество); в)

полити-ческого лидера отличает явный

приоритет во влиянии; г) влияние лидерства

опирается не на прямое применение

си-лы, а на авторитет или хотя бы признание

правомерности руководства; 4) политическое

лидерство – это особого рода

предпринимательство, осуществляемое

на специфическом рынке, при котором

политические предприниматели в

конку-рентной борьбе обменивают свои

программы решения об-щественных задач

и предполагаемые способы их реализа-ции

на руководящие должности; 5) лидер –

это символ общ-ности и образец

политического поведения группы.

Известно,

что к сегодняшнему дню проведено более

де-сяти тысяч различного рода исследований

вопросов лидер-ства. Используя две

переменные или два измерения (дина-мика

поведения и уровень ситуационности),

можно выдели-ть основные группы

лидерства.

41. Сущность и функции контроля.

42. Виды контроля.

43. Этапы контроля.

45. Масштаб управляемости. Распределение прав и ответственности.

47. Ранние концепции лидерства. Стили руководства в работах к. Левина.

46. Понятие лидерства. Основные подходы к изучению лидерства.