- •Уголовное законодательство рф. Задачи Уголовного кодекса рф. Структура ук рф

- •Необходимая оборона: понятие, условия правомерности и значение.

- •Принципы российского уголовного права.

- •Глава 1 ук рф раскрывает пять принципов российского уголовного права. К ним относятся: законность, равенство граждан перед законом, вина, справедливость, гуманизм.

- •Превышение пределов необходимой обороны:

- •Структура уголовно – правовой нормы. Виды диспозиции и санкций.

- •Действие уголовного закона во времени.

- •Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

- •Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории рф.

- •Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации

- •Понятие и признак преступлений.

- •Обоснованный риск.

- •Категории преступлений. Значение законодательной категоризации преступлений.

- •Понятие и значение системы наказаний. Классификация видов наказания.

- •Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение.

- •Основание уголовной ответственности. Формы ее реализации.

- •Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-ленной деятельностью.

- •Понятие и значение состава преступления. Его обязательные и факультативные признаки. Виды составов преступления.

- •Обязательные и исправительные работы

- •Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов по вертикали и по горизонтали.

- •Ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной воинской части.

- •Предмет преступления и потерпевший, их влияние на уголовную ответственность.

- •Лишение свободы на определенный срок

- •Часть 3 ст. 56 ук допускает назначение лишения свободы на срок менее шести месяцев при замене им исправительных работ или ограничения свободы.

- •Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Ее обязательные и факультативные признаки.

- •Пожизненное лишение свободы и смертная казнь.

- •Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния.

- •Общие начала назначения наказания.

- •Общественно опасные последствия: понятие, признаки, виды, значение.

- •Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

- •Причинная связь.

- •Обязательное смягчение наказания.

- •Факультативные признаки объективной стороны преступления и их троякое значение.

- •Обязательное усиление наказания.

- •Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. Вина, ее содержание и формы.

- •Понятие, юридическая природа и виды освобождения от уголовной ответственности.

- •Неосторожность и ее виды.

- •Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

- •Преступления с двумя формами вины

- •Понятие, юридическая природа и виды освобождения от наказания. Отличие от освобождения от уголовной ответственности.

- •Невиновное причинение вреда.

- •Условное осуждение: основание, порядок применения, основания продления испытательного срока и отмены условного осуждения.

- •Понятие и признаки субъекта преступления. Вменяемость. Невменяемость и ее критерии.

- •2. Как уже отмечалось, в ук понятие невменяемости трактуется с помощью двух критериев: медицинского (биологического) и юридического (психологического).

- •Отсрочка отбывания наказания.

- •Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.

- •Освобождение от наказания на основании актов амнистии и помилования.

- •Уголовная ответственность несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии.

- •Понятие, признаки и виды множественности преступлений.

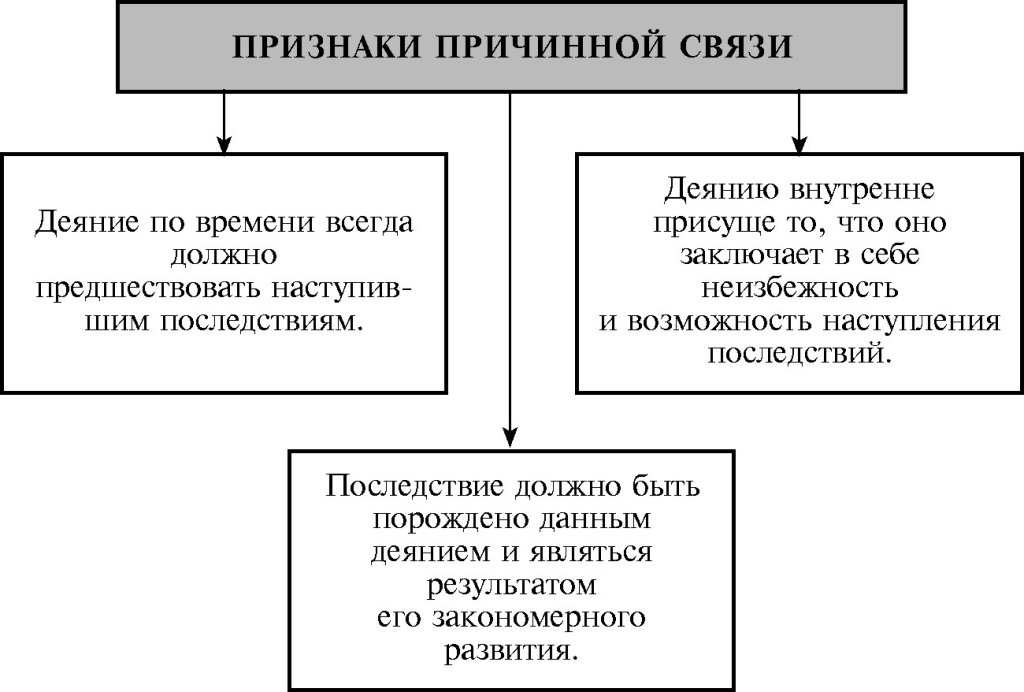

Причинная связь.

Причинная связь в уголовном праве — это объективно существующая связь между преступным деянием и наступившими общественно опасными последствиями, наличие которой является обязательным условием для привлечения лица к уголовной ответственности, если состав преступления по конструкции объективной стороны является материальным.

Лицо может отвечать только за те последствия, которые являются результатом его деяния, которые находятся с ним в причинной связи. Если причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны обусловлено не деянием лица, а действиями третьих лиц, влиянием внешних сил, то совершённое деяние не может быть признано преступным, влекущим причинение вреда общественным отношениям.

Правила установления причинной связи между действием (бездействием) и общественно опасным последствием:

объективность причинно-следственной связи предполагает исследование ее независимо от вины. Сначала констатируется наличие объективной связи между действием и последствием и лишь затем устанавливается вина в форме умысла либо неосторожности по интеллектуально-волевому отношению к причинному последствию;

причиной и условием наступления преступного последствия выступает исключительно действие или бездействие субъекта преступления.

Действие как условие либо причина должно обладать признаками волимости, мотивированности и целенаправленности.

Субъект действия (бездействия) должен обладать необходимыми уголовно-правовыми свойствами лица, совершившего преступление: быть вменяемым, достичь требуемого возраста ответственности;

действие (бездействие) лица должно быть антисоциальным, заключающим в себе определенный риск, возможность вредных последствий. Если действие было социально полезным либо социально нейтральным, оно из дальнейшего установления причинной связи исключается;

необходимо установление того, было ли правомерное либо аморальное деяние необходимым условием наступления вредных последствий;

необходимо признание того, было ли деяние, выполнявшее роль необходимого условия, собственно причиной последствий.

Исследование причинной связи проходит следующие этапы:

первое звено цепи причинности: причина – конкретное действие или бездействие субъекта;

следствие как последнее звено причинной связи – общественно опасные последствия;

действие (бездействие) по времени должно предшествовать наступлению;

действие (бездействие) должно быть неправомерным либо грубо аморальным, содержащим определенный риск наступления вреда;

деяние должно выполнять в цепи детерминации роль необходимого условия;

деяние должно быть признано не просто необходимым условием, но и причиной последствий, и не вообще, а в конкретной обстановке его совершения;

нельзя допускать смешения причинной, всегда объективной связи между действием (бездействием) и последствием и виновной связи между ними в форме умысла либо неосторожности.

Теории причинной связи:

эквивалентная – причиной преступных последствий признается любое действие (бездействие), которое выступало необходимым условием наступления преступного результата. При этом все условия оцениваются как равнозначные, без различения на главные и второстепенные (отсюда название теории «эквивалентная»);

адекватная – различает причины и условия, признавая причиной лишь те детерминанты, которые по своей адекватности, соответственности последствиям были способны их продуцировать. Случайные, нетипичные, нестандартные действия из числа причин исключались, хотя фактически они и вызвали результат.