- •Раздел 1 Введение

- •Тема 1. Современный русский язык

- •Основные категории и понятия современной науки о языке

- •Раздел 2 Фонетика и интонация современного русского языка

- •Тема 2. Фонетика русского языка

- •Графика и орфография современного русского языка

- •Словообразование современного русского языка

- •Морфология современного русского языка

- •Тема 12. Имя прилагательное

- •Тема 13. Имя числительное

- •Тема 14. Местоимение

- •Тема 15. Глагол

- •Лексиколоия, фразеология, лексикография

- •Тема 24. Фразеология современного русского языка

- •Тема 25. Лексикография

- •Синтаксис современного русского языка

- •Тема 29. Типы простого предложения

- •Тема 30. Актуальное членение предложения

- •Тема 31. Сложное предложение

- •Тема 32. Пунктуация

- •Требования к экзаменам

- •Вопросы к экзамену по Лексикологии

- •Планы лингвистических разборов план фонематической характеристики

- •План морфемного анализа слова

- •Планы морфологической характеристики частей речи

- •План лексического анализа

- •План разбора словосочетания

- •Порядок синтаксического разбора

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Основные словари и справочники

- •Интернет-ресурсы

- •Учебники н.С. Валгиной (Область поиска: сайт - hi-edu.Ru):

- •Другие учебники (образовательные ресурсы интернета):

- •Словари и справочники:

- •Другие сайты:

- •Занятие № 8. Морфемика

- •Литература

- •Занятие № 33. Синтаксис словосочетания

- •Литература

- •Занятие № 34. Синтаксис простого предложения

- •Литература

- •Занятие № 35. Синтаксис простого предложения

- •Литература

- •Занятие № 36. Синтаксис простого предложения

- •Литература

- •Занятие № 39. Синтаксис простого предложения

- •Литература

- •Занятие № 40. Синтаксис простого предложения

- •Литература

- •Занятие № 41. Синтаксис простого предложения

- •Литература

- •Занятие № 42. Порядок слов в постом предложении. Актуальное членение предложения

- •Литература

- •Занятие № 43. Синтаксис сложного предложения

- •Литература

- •Занятие № 44. Синтаксис сложного предложения

- •Литература

- •Занятие № 45. Синтаксис сложного предложения

- •Литература

- •Занятие № 46. Синтаксис сложного предложения

- •Литература

- •Занятие № 47. Синтаксис сложного предложения

- •Литература

- •Занятие № 48. Синтаксис сложного предложения

- •Литература

- •Занятие № 49. Синтаксис сложного предложения

- •Литература

- •Занятие № 50. Пунктуация

- •Литература

- •Методические указания по текущему контролю знаний студентов по дисциплине «Современный русский язык»

- •Структура словарной статьи.

- •Условные сокращения

- •Тематический словарь

- •I. Современный русский литературный язык

- •II. Функционально-социальная структура современного русского национального языка

- •III. Уровни языка и разделы науки о современном русском литературном языке

- •IV. Нормы литературного языка.

- •Виды норм:

- •Стилистика и стили языка

- •Разделы стилистики:

- •Культура речи

- •Лекция II

- •II. Функционально-социальная структура современного русского национального языка

- •Лекция III

- •III. Уровни языка и разделы науки о современном русском литературном языке

- •Лекция IV

- •IV. Нормы литературного языка

- •Лекция V тема № 5. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления

- •Общеупотребительная лексика

- •Диалектная лексика

- •Профессиональная и специальная лексика

- •Жаргонная лексика

- •Тема № 6. Лексика современного русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистической окраски Лексика нейтральная (межстилевая)

- •Лексика устной речи (разговорная, просторечная)

- •Лексика письменной речи (книжная и высокая)

- •Лекция по синтаксису

- •Синтаксические единицы

- •Синтаксические связи и отношения

- •Синтаксис словосочетания

- •1. Введение в морфологию

- •I. Грамматическое значение, грамматическая категория, грамматическая форма

- •1. Грамматическое значение

- •2. Грамматическая категория

- •3. Грамматическая форма

- •II. Основные способы выражения грамматических значений

- •Части речи в русском языке

- •3. Знаменательные части речи Имя существительное

- •I. Имя существительное как часть речи

- •II. Лексико-грамматические разряды существительных

- •1. Существительные собственные и нарицательные

- •2. Собирательные существительные

- •3. Вещественные существительные

- •4. Существительные конкретные и отвлеченные

- •5. Существительные одушевленные и неодушевленные

- •Стилистический фактор

- •III. Категория числа

- •IV. Род имен существительных

- •1. Категория рода имени существительного и средства ее выражения в русском языке

- •2. Род несклоняемых существительных

- •3. Род склоняемых существительных

- •V. Категория падежа

- •VI. Склонение имен существительных

- •VII. Основные особенности употребления падежных окончаний имен существительных4[4]

- •1. Варианты падежных окончаний именительного падежа единственного числа

- •2. Варианты падежных окончаний именительного падежа множественного числа

- •3. Варианты падежных окончаний родительного падежа единственного числа

- •4. Варианты падежных окончаний родительного падежа множественного числа

- •5. Варианты падежных окончаний творительного падежа единственного числа

- •6. Варианты падежных окончаний творительного падежа множественного числа

- •VIII. Особенности склонения некоторых существительных

- •Имя прилагательное

- •I. Имя прилагательное как часть речи

- •II. Лексико-грамматические разряды прилагательных

- •1. Качественные прилагательные

- •2. Относительные прилагательные

- •3. Притяжательные прилагательные

- •4. Переход прилагательных одних разрядов в другие

- •III. Грамматические разряды прилагательных

- •1. Степени сравнения имен прилагательных

- •2. Степени качества имен прилагательных

- •3. Краткие и полные формы имен прилагательных

- •4. Склонение имен прилагательных

- •IV. Переход других частей речи в прилагательные

- •V. Переход прилагательных в существительные

- •Имя числительное

- •I. Имя числительное как часть речи

- •II. Лексико-грамматические разряды числительных

- •1. Количественные числительные

- •2. Собирательные числительные

- •3. Порядковые числительные

- •III. Разряды числительных по структуре

- •Местоимение

- •I. Местоимение как часть речи

- •II. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи

- •III. Лексико-грамматические разряды местоимений (разряды местоимений по значению)

- •1. Личные местоимения

- •2. Возвратное местоимение

- •3. Притяжательные местоимения

- •4. Указательные местоимения

- •5. Вопросительные местоимения

- •6. Относительные местоимения

- •7. Определительные местоимения

- •8. Отрицательные местоимения

- •9. Неопределенные местоимения

- •IV. Переход в местоимения других частей речи (прономинализация)

- •V. Переход местоимений в другие части речи

- •I. Глагол как часть речи

- •II. Неопределенная форма глагола (инфинитив)

- •III. Спряжение глаголов

- •IV. Формообразующие основы глагола

- •4. Внутриглагольное формообразование

- •Классы глагола

- •VI. Категория лица

- •VII. Категория вида

- •1. Определение и содержание категории вида

- •2. Видовые пары глаголов

- •3. Одновидовые и двувидовые глаголы

- •VI. Способы глагольного действия

- •IX. Категория времени

- •1. Образование форм времени

- •2. Основные значения форм времени

- •3. Переносные употребления форм времени

- •X. Категория наклонения

- •1. Изъявительное наклонение

- •2. Сослагательное наклонение

- •3. Повелительное наклонение (императив)

- •4. Употребление одних наклонений в значении других

- •XI. Переходные и непереходные глаголы

- •XII. Возвратные глаголы

- •XIII. Залоги глагола

- •Причастие

- •I. Образование причастий

- •II. Склонение причастий

- •6. Образование причастий

- •7. Переход причастий в прилагательные и существительные

- •Деепричастие

- •I. Образование деепричастий

- •1. Образование деепричастий несовершенного вида

- •2. Образование деепричастий совершенного вида

- •II. Временное значение деепричастий

- •Наречие

- •I. Наречие как часть речи

- •II. Лексико-грамматические разряды наречий

- •III. Грамматические разряды наречий

- •1. Степени сравнения наречий

- •2. Степени качества наречий

- •VI. Переход наречий в другие части речи

- •Слова категории состояния

- •I. Слова категории состояния как часть речи

- •II. Состав слов категории состояния

- •III. Группы по значению

- •Служебные части речи

- •Модальные слова

- •Предлоги

- •Частицы

- •Междометия и звукоподражательные слова

- •I. Междометия

- •II. Звукоподражательные слова (звукоподражания)

- •Рекомендуемая литература

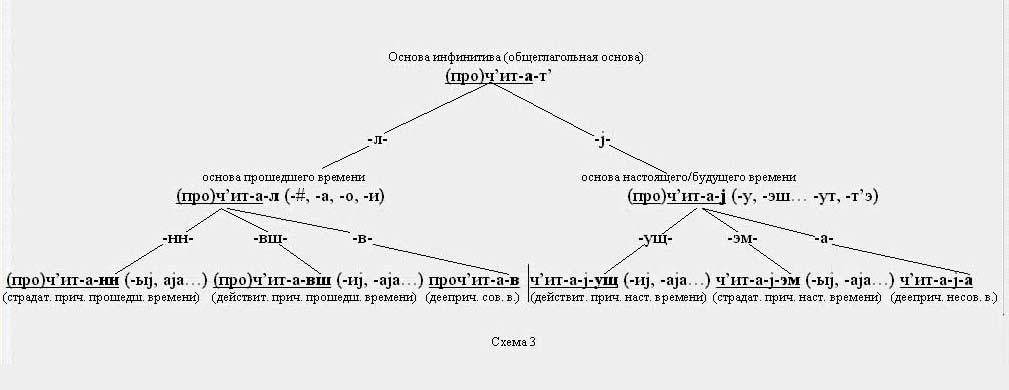

IV. Формообразующие основы глагола

Как уже отмечалось, глагол обладает весьма обширным набором грамматических форм, вследствие чего у него оказывается чрезвычайно развитой система внутриглагольного формообразования. При этом определенные формы глагола образуются от одной из трех формообразующих основ: основы настоящего времени, основы инфинитива и основы прошедшего времени.

1. Основа настоящего (настоящего/будущего) времени. Она определяется путем отделения флексии в форме третьего лица множественного числа глаголов настоящего/будущего времени:

(про)читаj/ут – (про)читаj-

(с)пил’/ат – (с)пил’-

(вы)корм’/ат – (вы)корм’-

От основы настоящего времени образуются:

Все личные формы настоящего/будущего времени: (про)читаj/у – (про)читаj/эш(ь)… и т. д.

Формы повелительного наклонения: (про)читаj/#(те).

Причастия настоящего времени: читаj/ущ/иj – читаj/эм/ыj.

Деепричастия несовершенного вида: читаj/а.

При образовании некоторых форм возможны исторические чередования в формообразующей основе:

корм/и/т’ – корм’/ат – кормл’/у м//мл’

печ’ – пек/ут – печ’/ош к//ч’ и т. п.

2. Основа инфинитива. Определяется путем отделения суффикса инфинитива:

(про)чита/т’ – (про)чита-

(с)пили/т’ – (с)пили-

(вы)корми/т’ – (вы)корми-

От основы инфинитива образуются:

Формы прошедшего времени: (про)чита/л/а.

Причастия прошедшего времени: (про)чита/вш/иj – (про)чита/нн/ыj.

Деепричастия совершенного вида: прочита/в (прочт’/а).

В основах инфинитива на согласный также возможны исторически чередования при образовании некоторых форм: грес/т’и – греб/л/а – греб/ущ’/иj с//б.

3. Основа прошедшего времени. Определяется путем отделения формообразующего суффикса -л- в формах прошедшего времени не мужского рода:

(про)чита/ла – (про)чита-

(с)пили/ли – (с)пили-

(вы)корми/ла – (вы)корми-

Обычно эта основа совпадает с основой инфинитива. В этом случае от них образуются одни и те же глагольные формы. Однако у ряда глаголов она от неё отличается:

основа инфинитива глагола мерзнуть – мерзну/т’ – мерзну-,

основа прошедшего времени глагола мерзнуть – мерз/ла – мерз- .

Ср. также: пе/чь – пе- и пек/ла – пек- и т. п.

В этом случае формы прошедшего времени, причастия прошедшего времени и деепричастия совершенного вида образуются от основы прошедшего времени: мёрз- - мерз/ла – мёрз/шиj (не «мёрзнувший»).

Таким образом, на практике целесообразно всегда пользоваться только двумя основами – основой настоящего времени и основой прошедшего времени.

В общем виде схему внутриглагольного формообразования можно представить следующим образом (см. схему 3).

4. Внутриглагольное формообразование

Классы глагола

Классы глагола определяются по соотношению формообразующих основ инфинитива и настоящего/будущего времени. Глаголы, имеющие одинаковое соотношение этих основ, относятся к одному и тому же классу. Различают продуктивные и непродуктивные классы глаголов.

1. Продуктивные классы – это классы, служащие моделью для образования новых глаголов, то есть все новые глаголы (исключая некоторые индивидуально-авторские окказионализмы, которые могут быть самыми необычными) в современном русском языке образуются только по типу одного из продуктивных классов. Существует пять продуктивных классов:

Глаголы первого продуктивного класса имеют следующее соотношение указанных основ: чита/т’ – читаj/ут.

Второго продуктивного класса: боле/т’ – болеj/ут.

Третьего продуктивного класса: торгова/т’ – торгуj/ут, ноч’эва/т’ – ночуj/ут.

Четвертого продуктивного класса: толкну/т’ – толкн/ут. При этом суффикс -ну- должен сохраняться и в основе прошедшего времени – толкну/ла. Если в основе прошедшего времени этот суффикс отсутствует (мёрзну/т’ – мёрзн/ут – мёрз/ла), то глагол относится ко второму непродуктивному классу (см. ниже).

Пятого продуктивного класса: води/т’ – вод’/ат, реши/т’ – реш/ат. При спряжении глаголов этого класса в основах возможны исторические чередования согласных: вож/у – вод’/иш(ь) ж//д, любл’/л'у – люб’/иш(ь) б//бл и т. п.

Глаголы 1 – 4 классов относятся к I спряжению, 5-го класса – ко II спряжению.

2. Непродуктивные классы – это классы, которые новыми глаголами не пополняются. К ним относится сравнительно небольшое количество (около 400) издавна существующих и часто употребляемых глаголов. Однако по соотношению формообразующих основ инфинитива и настоящего/будущего времени выделяется значительно большее количество непродуктивных классов, чем продуктивных – до 17. Например: вяза/т’ – вяж/ут (не вязаj/ут) – первый непродуктивный класс, мёрзну/т’ – мёрзн/ут (с основой прошедшего времени – мёрз/ла) – второй непродуктивный класс, стере/ч’ – стерег/ут – третий непродуктивный класс и т. д.

В русском литературном языке между глаголами продуктивных и непродуктивных классов шла (и продолжает идти) конкурентная борьба, в результате которой в нем (языке) закрепляется глагол какого-то одного (чаще продуктивного) класса. Ср., например: И в детской резвости колеблет твой треножник… (А. С. Пушкин) – первый непродуктивный класс и Душевной крепости моей не колебают (Д. И. Фонвизин) – первый продуктивный класс. В этом случае в литературном языке закрепился глагол непродуктивного класса: колеба/т’ – колебл’/ут (не колебаj/ут). Однако в просторечии и детской речи под влиянием соответствующих глаголов первого продуктивного класса вполне возможны и употребления колебаj/у – колебаj/эш(ь) и т. д.