- •«Политика и право»

- •Рецензенты:

- •Авторский коллектив:

- •Содержание

- •Введение

- •Раздел 1 онтологические основания гражданского общества

- •1.1. От власти авторитета к авторитету власти

- •1.2. От авторитета власти к гражданскому обществу

- •1.3. Гражданское согласие как предпосылка нового качества власти авторитета

- •Раздел 2 гражданское общество: история идеи и ее осуществления

- •2.1. История возникновения гражданского общества

- •2.2. Осуществление идеи гражданского общества

- •2.3. Специфика развития гражданского общества в условиях переходного периода

- •Раздел 3

- •3.2. Экономический базис правового государства

- •3.3. Экономическая взаимосвязь становления и развития гражданского общества и правового государства

- •Раздел 4 политические основания гражданского общества

- •4.1. Гражданское общество: политологический анализ

- •4.3. Политические аспекты генезиса гражданского общества в современной россии

- •Раздел 5 институты гражданского общества в россии

- •5.1. Политические партии в России

- •Раздел 6

- •6.1. Специфика социокультурного подхода

- •6.3. «Второе погружение» в реальность

- •6.4. «Третье погружение»

- •6.5. «Четвертое погружение»

- •Раздел 7 методологические размышления о типологии общества

- •7.1. В поисках пространств социального теоретизирования

- •7.4. Исчерпанность либеральной

- •7.5. К истории понятия «хорошего общества»

- •Раздел 8 гражданские добродетели: демократическое истолкование

- •8.1.Публичная разумность и дух гражданственности

- •8.2. Теория и практика мультикультурализма в контексте развития гражданского общества

- •Раздел 9 потенциал гражданского согласия

- •Раздел 10

- •10.3. Механизм превращения правовой инновации в норму права

- •Заключение

- •Сведения об авторах

- •IV. Серия «Трудовое право и право социального обеспечения»

- •VII. Серия «Государственное управление и государственный контроль и надзор»

- •IX. Серия «Экономика и право»

- •191028, Россия, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 15

- •199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12.

Раздел 7 методологические размышления о типологии общества

7.1. В поисках пространств социального теоретизирования

Формы, в которых люди издревле пытаются обустроить собственную социальность, многочисленны и разнообразны. Наблюдаемая многоликость, причудливая разнохарактерность известных в истории обществ оказалась сравнимой по своему богатству с тем, что мы вообще в состоянии себе вообразить. Когда-то поиски социальности были, по обыкновению, безотчетны (а значит спонтанны и стихийны), позже стали сопровождаться рефлексией. На поверхности коллективного бессознательного, в качестве его профанной, открытой разуму и представлению оболочки, теперь разместились некоторые модели социальности, призванные описать наблюдаемое и оптимизировать поиск пути к «лучшей», «достойной» или «правильной» социальности.

Возможно, именно безотчетность, глубина и мощь коллективного бессознательного, в плену которого неизбежно находится постигающий разум, всякий раз оставляют такие модели ситуативными и поверхностными. Разумеется, они вовсе не бесполезны. Некоторые из них восхищают проницательностью и дают надежные ориентиры. Но они, увы, хронически несовершенны. Пространство этих моделей лишено не только целостности, но в нем трудно обнаружить даже какую-либо связность. Они бывают точны в деталях и дискурсивно безупречны, но их универсальное расширение оборачивается пустотой, как говорят философы, «тощих абстракций». Их практическое применение неоднократно

308

308

приводило к социальным катастрофам как в прошлом, так и в наши дни. В Новейшей истории не было, пожалуй, ни одного прецедента, когда по отношению к одному и тому же пространственно-временному культурному локусу не выстраивались бы множественные, в том числе и противоречащие одна другой модели социальности. Что же касается результатов интегрального моделирования всего культурно-исторического разнообразия социальности, то они, насколько иногда щедры и смелы по отдельности и в частностях, настолько же скудны и более чем скромны в целом. Разве не является «социологическим скандалом» уже само отсутствие общепринятой классификации, какой-то рабочей типологии обществ или хотя бы надежных принципов ее построения?

В сравнении со своим культурным «сверстником» — естествознанием, социология достигла заметно более скромных успехов. И снисходительно поясняющей ссылке на сложность предмета (по сути сомнительной и уж наверняка деструктивной) следует предпочесть довод о недостаточной проясненности методологических средств построения моделей социальности как в плане перспектив постановки и разрешения принципиальной и фундаментальной для гуманитарного знания проблемы детерминации моделей коллективным бессознательным, так и в свете более конкретной и «близкой» задачи — реконструкции методологических оснований попыток создания социальных типологий.

В культурной антропологии второй половины XX в. исследователи располагают богатейшим эмпирически-конкретным материалом. Однако довольствуются они беднейшими социальными схемами еще середины XIX в. Лесли Уайт или Альфред Радклиф-Браун просто следуют Генри Мэйну и Льюису Моргану, находивших в истории только два типа обществ: примитивные societas, основанные на родственных узах и современные civitas, которые зиждятся на территориальной организации1. Конечно, далее современные культурантропологи разветляют эту исходную систематику, обнаруживая и изучая разные формы племенных консолидации societas, а также поли-

1 Уайт Л. А. Государство-Церковь: его формы и функции // Антология исследований культуры. В 2 т. — СПб., 1997. — Т. 1. Интерпретации культуры. — С. 285-313.

309

тические формы современного гражданского общества civitas. Л. Уайт исследует, как кровнородственные группы становятся территориальными единицами политических систем (например, как в ходе эволюции политической организации Древнего Египта локализованные кланы трансформируются в номы), а в классовом гражданском обществе различает формы монархии, феодализма и демократии. Джордж Мердок к 70-м годам издает фундаментальный «Этнографический атлас», в котором в виде табулограмм упорядочена обширная информация по более чем шестистам культурам мира, причем основанием упорядочения социальных структур опять-таки являются системы родства (по линиям отцовской или материнской, двухлинейной или мужской).

Представители культурной антропологии, изучающие конкретные и разнообразные общества, обходятся такими скудными типологическими схемами социальности вовсе не вопреки достижениям теоретической социологии. Ю. Хабермас, Н. Луман, Э. Гидденс или П. Бурдье действительно открывают новые пространства социального теоретизирования в сравнении со структурализмом Т. Парсонса, идеальными типами М. Вебера или подходами К. Маркса и Э. Дюркгейма. Но ни «структуры ожиданий», ни «социальные практики», «коммуникативные действия» или «габитусы» пока не позволяют очертить номенклатуру социальных консолидации, не дают критериев их надежной идентификации и почти никак не поясняют социальную динамику. Разве нынешнее, ставшее общим местом в текстах рубежа XXI в. различение индустриального, постиндустриального и доиндустриального обществ, как и привычная оппозиция открытых и закрытых обществ, позволяют нам конституировать какую-либо более богатую рабочую типологию социальности?

С позиций методолога очевидно, прежде всего, что первым и главным фактором многих из существующих концепций социальных идентификаций является просто-напросто бытие обществ во времени. Были такие, которые существовали раньше, есть общества, которые существуют сейчас и будут общества, в которые трансформируются нынешние. Civitas не случайно вот уже полтора столетия именуются «современными», что, как и приставка

310

310

«пост», прямо указывает на не слишком щедрую социологическую идею, что раньше общества были не такими, как сейчас, и в дальнейшем тоже изменятся. Кроме этой банальности, по интересующему нас вопросу социология, к счастью, содержит также кое-что еще.

В качестве второго из факторов, позволяющих проводить социальную дистинкцию, издревле, от Платона, общепринято наблюдение специфики потестарного механизма — того, как в разных социумах консолидируется и осуществляется власть. Единодушно также третьим из факторов идентификации социальности признаются преобладающие в том или ином обществе занятия людей — земледелием ли, скотоводством, охотой и собирательством, промышленным производством и т. д. В данном контексте несущественно, что для Ш.-Л. Монтескье прошлые общества были поглощены военным делом, тогда как современные ему — торговлей, или что К. Маркс углубляет эту идею до концепции последовательности общественно-экономических формаций, которая, однако, существенно отлична от периодизации Е. Масудой или Э. Тоффлером цивилизационных волн, на наших глазах трансформирующих социальность экономики услуг в информационное общество. Важен сам принцип деления временного континуума на отрезки, соответствующие господствующим производственным отношениям, особенностям занятости и экономики. В социологии время фактически измеряется отнюдь не минутами или веками, а уровнем развития производительных сил (Маркс), величиной потребления энергии на душу населения (Уайт) или номерами цивилизационных волн (Тоффлер).

Что ж, культурно-историческое время действительно отлично от астрономического и вполне обоснованно, как это показали М. Элиаде и многие другие исследователи, что оно характерно совсем иными параметрами. Но отнюдь не только параметрами измерения, а также и всеми другими его метрическими и топологическими свойствами! Культурно-историческое время принципиально не линейно, может иметь не одно, а несколько измерений, изменяющуюся кривизну и самую причудливую топологию (связность, ориентированность и т. д.). Между тем создается впечатление, что многие социологи молчаливо подразумевают механиче-

311

скую эвклидову линейность социологического времени, его однородность и изотропность. Темпоральный и производственный факторы идентификации социальности бесспорно взаимосвязаны, и эта тонкая и глубокая взаимосвязь является перспективным предметом изучения. Но до сих пор, похоже, их, как правило, лишь примитивно механически отождествляли, накладывали друг на друга. Поэтому и реальное социологическое время, и типы социальности исчезли, подмененные фантомом форм социальной эволюции. Мы говорим — фантом, потому что любая сколько-нибудь адекватная культурно-историческая панорама социальности принципиально не может быть развернута, как это зачастую в социологии молчаливо подразумевается, в убогом аскетизме механического эвклидового времени.

Мало того, именно к этой изначально искалеченной эволюционной линейной схеме почти все исследователи считают бесспорной и важной задачей привязать обнаруженные ими потестарные системы. Поступь времени, по замыслу, несет с собой экономический и общественный прогресс. Меняются и совершенствуются системы властных отношений, развивается экономика, растет благосостояние, а вместе с ними — улучшаются нравы. Монтескье находит опорой неизбежно коррумпированного деспотизма примитивное чувство страха, монархии — честь, тогда как природа и стабильность более совершенной формы правления — республики зиждятся уже на добродетели. Огюст Конт своим законом трех стадий только следует этой стойкой традиции линейно-временно2й развертки социальности. Так как, подразумевается, астрономическое время для всех одно, значит общества обречены идти по одному и тому же пути. Одни опережают другие («отстающие»), но человечество обречено следовать одним и тем же маршрутом и достичь одного и того же конечного пункта. Тип теологического и военного общества, по Конту, неизбежно уступает место современному — научному и индустриальному. У Тюрго и Кондорсе он нашел универсальный и обязательный линейный порядок следования фаз развития разума человека, и популярная тогда «историческая картина последовательного прогресса человеческого разума» оказывается для него в естественной и показательной корреляции с прогрессом общественным. Он не только вслед за своим патроном Клодом Анри де Сен-Симоном с энтузиазмом отстаивает формирующиеся пре-

312

имущества индустриального общества, но и составляет «таблицу мозга». Это ничуть не разбросанность исследователя, а составные части единого дела, главный методологический замысел которого состоит в том, чтобы насадить на универсальную временную ось мораль (разум), потестарность и экономику. Именно в этом ключе «Курс позитивной философии» и обосновывает новую тогда науку — социологию.

В противоположность Конту, Маркс анализирует зарождающееся общество XIX в. как капиталистическое, а Алексис де Токвиль находит его главную особенность в демократичности. Видные социологи приводят веские доводы, то опровергающие восторженные контовские оценки индустриального общества, то, напротив, предельно возвышающие либерализм, в котором Конт усматривал только патологию. Более того, Токвиль даже не считал социальное будущее человечества предопределенным и пытался встроить в механику исторической необходимости свободный выбор людей. Но методологическая стратегия единого стержня последовательных состояний социальности осталась ничуть не поколебленной. Формационная концепция Маркса лишь укрепила ее авторитет, а Токвиль дополняет свой мягкий компаративистский анализ социальных вариаций, охотно повторяя и развивая «образцовые», как он говорил, идеи Монтескье или контовские оценки обществ прошлого и настоящего. Методологический принцип оси времени, на которой нанизаны формы социальности, остается для него вне сомнений и критики. Однако Токвилю в отличие от Маркса интересна прежде всего не осевая последовательность социальных форм, а вариативность любой из них. Условия воплощения равенства и свободы конкретны и разнообразны, поэтому и модифицируемые на, казалось бы, одной и той же основе общества все же существенно отличны друг от друга. Токвиль не особенно всматривается в то, как набраны «четки», а стремится проникнуть в тайну целостности некоторых из «бусинок» и зачастую поглощен игрой их модификаций, богатством их мерцающих ареалов. Возможно, именно поэтому его вплоть до второй половины XX в. мало кто относил к мэтрам социологии.

Только новое поколение исследователей, открывшее социологию XX в., смогло вырваться из методологического плена ли-

313

нейно-темпоральной развертки социальных форм. Э. Дюркгейм, М. Вебер и В. Парето отнюдь не аргументируют свою новую методологическую позицию наблюдением и анализом особенностей метрических и топологических свойств социально-культурного времени. Более того, они, как правило, и не ведают никакого иного времени, кроме астрономического линейного (именно поэтому Дюркгейм и считает «не научными» попытки объяснять социальность исторически). Их отношение к прежней парадигме состоит скорее в ее игнорировании, чем в рефлексии над ней. Игнорируя линейное время в качестве измерения пространства социальных типологий, эти авторы заняты конструктивной работой по открытию иных таких измерений.

Дюркгейм вычленяет социальные консолидации не по их историческим фазам, а по сложности их структур — числу и способу сочетания сегментов. Существенным фактором дифференциации обществ он полагает так называемую моральную плотность — интенсивность коммуникаций и обменов. Когда Дюркгейм говорит, что за экономической цивилизацией Японии скрывается социальная структура «низшего вида», он имеет в виду вовсе не традиционно-эволюционистскую мифическую темпоральную «отсталость», но только факт меньшей полисегментарной сложности японского общества в сравнении с западными. Парето ищет новое основание социальной идентификации в пространстве, развернутом между двумя предельными типами обществ, характерных либо преобладанием чувств, либо господством логико-экспериментальной рациональности. Общества отличны также природой правящих элит, смена которых столь прагматична и цинична, что история из былого провидения и телеологии становится для исследователя только «кладбищем аристократий». Вебер полагает, что суть и специфика идеальных типов социальности состоит в осмысленности связей, характерных какой-либо исторической общности или последовательности событий. Смыслы же не могут задаваться жестко, однозначно, а всегда конституированы в некотором диапазоне, открытом противоречием между моралью ответственности и моралью убеждений. Социология поэтому вообще не может формулироваться в терминах жесткого детерминизма, а только через понятия вероятности, шанса. Понятие иде-

314

314

алъного типа предполагает соединение темпорального и структурного планов анализа, дополнительность исторического и социологического подходов. Веберовские структуры оказываются «мягкими», вариативными и в соотнесении с временной последовательностью лишают ее механической строгости оси, жесткости стержня.

Исследователи же, работающие на конкретном этнографическом материале (представители культурной или исторической антропологии, метаантропологии, этнологии, антропологии интер-претативной или социальной и т.д.) вообще склонны определять культуры, цивилизации или общества индуктивно через перечень специфических черт. Таких описанных ими особенностей можно насчитать десятки, а зачастую — сотни. Здесь типам места нет, ибо это царство уникумов. Неповторимые, хотя и в каких-то чертах схожие общества расположены в несвязном, фактически лишенном какого-либо структурирования методологическом пространстве. В тех редких случаях, когда исследователь (например, Арнольд Тойнби) пытается соединить феноменологическое изобилие социальности с попыткой упорядочения видов обществ, получается нечто громоздкое и маловразумительное. Подобные классификации, хотя и содержат интереснейший материал и стоят колоссальных усилий, увы, неизбежно страдают наличием не только фактографических ошибок, что вполне извинительно, но также обессмысливающими весь замысел упорядочения логическими изъянами.

Таким образом, существующий методологический дискурс пока в задаче упорядочения обществ демонстрирует свою несостоятельность. Вместе с тем в ходе осуществленных попыток решения этой проблемы были получены определенные результаты.

Во-первых, построение классификации обществ — это то, к чему следует, бесспорно, стремиться, но действительно насущна иная задача — построение типологии обществ. Стратагема классификации при нынешнем уровне развития социологии обозначает только замечательную отдаленную цель, но отнюдь не реальную, разрешимую и конструктивную ныне постановку проблемы. Сегодня целесообразно искать ответ на вопрос, в каком пространстве социального теоретизирования можно было бы разместить типы обществ, но не его таксономические формы.

315

Во-вторых, из измерений пространства типов социальности следует исключить время. Астрономическое время здесь бессмысленно. Социально же культурное время принципиально не линейно и многомерно (не говоря уж о его иных причудливых и слабо изученных метрических и топологических свойствах). Иначе говоря, оно не квалифицируемо в качестве параметра развертки искомого пространства. Вероятно, в принципе возможно выделить характеристики социально-культурного времени в корреляции с типами обществ и так построить типологическое пространство социальности. Но к этой оригинальной, нетрадиционной задаче еще никто не подступался. Социологическая традиция следовала до сих пор по иному пути: сначала плоскому, как теперь понятно, бесперспективному эволюционизму, а затем — дистант цированию от временного параметра. Продолжая эту традицию, не следует подвергать нелепому отрицанию очевидный факт изменчивости обществ во времени, их развития и трансформаций. Однако историческая изменчивость обществ может быть задана не априорно, в виде измерения пространства социальных типов, но получена апостериори, как возможные «ходы» между его ячейками. Исключая время как «внешний» параметр пространства, есть надежда его найти «внутри», в качестве возможных связей и конфигураций пространственных зон.

В-третьих, пространство типов обществ не может быть задано единственным измерением. Среди факторов, конституирующих социальные типы, невозможно обнаружить главный, решающий, который позволил бы абстрагироваться от всех остальных. Уже Вебер показал, что ни экономика, ни политика или религия по отдельности, односторонне не обусловливают состояния общества. Если, однако, взять в качестве измерений искомого пространства все огромное и очевидное разнообразие детерминант социальности, то такое многомерное пространство окажется бесполезным. В необозримом множестве его ячеек типология вообще исчезает и заменяется, как это и происходит в штудиях культуран-тропологов, феноменологическим описанием уникумов. В методологии науки хорошо известно, что абстрактные пространства должны быть достаточно богаты, чтобы вместить в себя разнообразие реальности, и в то же время предельно бедны, лаконичны —

.116

чтобы его поле было бы обозримым, а количество ячеек минимальным. Иными словами, число измерений пространства, как говорят логики, должно быть необходимым и достаточным.

И в-четвертых. Стандартное методологическое требование независимости переменных здесь встречает принципиальную преграду. Известно, например, что экономика действительно задает некоторый возможный диапазон форм политической власти. В тех случаях, когда система власти выходит за эти незримые рамки, прежняя экономика погибает, уступая место новым (иным) экономическим отношениям. Анализ процессов разделения труда, осуществленный в социологии, доказывает, что выявить типы обществ без учета их как потестарных, так и экономических особенностей невозможно. Но, открывая пространство типов обществ измерениями экономического и потестарного характера, мы заведомо вводим в него корреляции властных и экономических отношений. Некоторые его ячейки будут заполнены, тогда как другие — с необходимостью пустыми. Такого рода множества, в которых сплошная заполненность разорвана пустотами, «белыми пятнами» называются математиками фрактальными. Пространство типологии обществ вследствие зависимости его переменных не может быть только фрактальным.

7.2. Проект типологии обществ

Исходная гипотеза предложенного исследования состоит в том, что пространство типологии обществ может быть задано тремя измерениями — как отношениями общества к (1) экономике, (2) власти и (3) к личности.

1. В социологической традиции принято различать общества по тому, чем там занимались люди. Непосредственная очевидность легко и надежно позволяет отличить, например, общество собирателей и охотников от индустриального. Конечно, род занятий людей детерминирует их социальность. Но одни могут ловить рыбу, другие охотиться на крупных животных, а третьи — на мелких. Кто-то проводит всю свою жизнь на берегу океана, а кто-то вообще не ведает о его существовании. Разные кланы самоопределяли себя разными тотемами, однако, в целом ряде случаев уст-

317

роение их социальности во многом совпадало. Эмпирическая очевидность занятий скрывает в методологическом плане действительный факт абстрагирования исследователей от того, что реально делали люди. Фраза «они все охотились» вовсе не констатирует очевидность, а является всего лишь обобщением. Она лишена дескриптивной предикативности (на кого именно охотились?), а также оставляет в тени тот факт, что охотились-то не все. Когда в далекой древности в непосредственный обмен, осуществляемый охотниками, вклинились посредники, это означало появление страта торговцев, который затем существовал во времена «военных» обществ, «сельскохозяйственных», «индустриальных» и существует поныне. Экономическая роль сегодняшних дилеров и брокеров в принципе совпадает с ролью купцов и древних торговцев. Однако существенно различен их социальный статус и «вес» в организации экономики. Когда исследователи утверждают, что европейские общества XVIII в. характерны занятием торговлей в отличие от древних обществ охотников, они лишь имитируют ситуацию эмпирической очевидности, за декорациями которой фактически выстраивают абстракции.

Пространство типов обществ не может не быть абстрактным, а его измерения не могут быть заданы как эмпирические кванти-фикации. Предложение Л. Уайта измерять продвижение обществ по лестнице социальности величиной потребления энергии надушу населения современными исследователями игнорируется как архаичная несообразность. В отношении влияния экономики на тип социальности распространенному в социологии абстрактному критерию социального веса преимущественного занятия мы предпочитаем иной. Ближе, острее и непосредственнее для определения форм социальности все же не то, чем люди занимаются, не то, что они производят, а то, как они кооперируются в процессах производства и дистанцируются от остальных, каким образом экономические отношения вписываются в социальные. И прежде всего важно, как экономика контролируется обществом. От уровня и форм зависимости экономики от общества реализуются те или иные возможности развития, обусловленные сырьевой базой и иными ресурсами, местоположением и предшествующим состоянием экономики. По единодушным прогнозам экономистов

318

318

конца XIX в. Россия во второй половине XX в. должна была стать сильнейшей в Европе, но «советское» изменение форм контроля над ней привело к экономическому фиаско. Развитость экономики составляет основу материального благополучия членов общества, но само же общество может ему способствовать или препятствовать.

Отчетливо выраженных уровней социального контроля над экономикой, достаточных на стадии методологического проекта идентификации типов обществ, насчитывается только четыре.

Начиная от истоков человеческой истории, социальные и экономические структуры долгое время совпадали и поэтому вообще не различались. Навыки, секреты и тайны ремесла передавались по наследству, профессиональная репродуктивная трансляция оставалась семейным, а позже цеховым делом. Архаичный период мифологического синкретизма характерен исчерпывающей инкорпорированностыо экономических отношений в социальные. Страты, различаемые антропологами по экономическим критериям, в точности наложены (без никаких пересечений) на какие-либо иные, внеэкономические — половые, возрастные, статусные и т. д. Полнейшая тождественность экономического и социального лишена какой-либо рефлексии и принимается природной, естественной. Естество же следует охранять, и именно эту роль выполняли ритуалы и табу, очерчивающие поле древней жизни в его отстоянии от ужасной и разверстой бездны Хаоса. Всякое отклонение от издавна заведенного порядка угрожало привычному бытию, означало космическую вину и сурово каралось. Даже конструктивные, удачные новации не поощрялись, большей частью их ждала печальная участь, хотя к некоторым и приходилось привыкать. Не только худшее, но и лучшее оставалось лишь «врагом хорошего». В этих условиях господства традиции, совпадения экономического и социального, процессы их развития замедлены до степени практической неуловимости в пределах многих поколений. Течение цикличного социально-культурного времени почти остановлено. Но в этих же условиях общества обретают стабильность — устойчивость на протяжении столетий и тысячелетий.

319

С появлением Древних империй и возникновением государственности былой синкретизм экономического и социального расслаивается. Точнее, становление государственности и означает распад их тождественности. Государство не способно осуществлять свои функции без какого-либо вполне рефлексивного и достаточно эффективного контроля над экономикой. Самой простой формой контроля явяется диктат, который и стал в истории нормой. Каких только разновидностей диктата государства над экономикой, способов его достижения или реконструкции не испробовано! Их историко-культурное разнообразие вызвано не только обилием ситуативных задач преодоления сопротивления социальных сил, препятствующих установлению диктата. Любой уже установленный диктат рано или поздно приводил к одному и тому же результату — к ухудшению материального благосостояния членов общества, к социальной деструкции. И приходилось искать новые формы контроля. Диктат эффективен, ибо является формой прямолинейной и энергичной. Но он же примитивен и малопригоден в качестве фактора развития экономики. В условиях диктата и под его гнетом экономика непременно усыхает и в итоге чахнет. Государственный диктат оказался слишком сильнодействующим средством социального контроля над экономикой.

Альтернативу диктату люди пытались отыскать в бесконтрольной экономике. Все известные рецидивы бесконтрольной экономики непременно обнаруживали ее разрушительный характер. Как джинн, выпущенный из бутылки, бесконтрольная экономика становится стихийным бедствием для окружающей природы, мефистофелевским испытанием морали, ядром контркультуры. Эта разрушительная сила отнюдь не проистекает из какой-либо злонамеренной враждебности экономики. Она лишь развивается по своим законам, устремлена к собственным стратагемам. Выгода, прибыль — вот то, без чего никакое предприятие не может быть рентабельным. Но «чистая», не сдерживаемая иными социальными нормами устремленность способна привести к экологической катастрофе, свести общение к манипуляции и объявить нравственность химерой. Молодой или «дикий» капитализм это демонстрирует вполне убедительно. Конечно, носителями экономических отношений всегда являются люди, которые не могут вдруг

320

«выпрыгнуть из шкуры» собственной социальности и начисто с нею расстаться, превратившись в монстра homo economicus. Выделяя данный уровень зависимости экономики от общества как вырожденный случай ее независимости, автор претендует на обозначение только типа социальности. И как художник смешивает краски на палитре, стараясь найти нужный, передающий реальность оттенок, так реальные общества образованы и должны быть прорисованы преобладаниями и деривациями чистых красок их типов.

На ином уровне, достигнутом некоторыми обществами, экономика преодолевает диктат государства и становится независимой от него, хотя ему и подконтрольной. Установление меры свободы и опеки, определение объектов протекционизма и форм жестких санкций, поиск способов оптимального вмешательства государства составляют особую задачу. Государство призвано сформулировать хорошие «правила игры» и следить за их выполнением, но свести собственное участие в экономических играх к минимуму. Первые в истории примеры государства такого рода — полисные общества афинского (но отнюдь не спартанского) типа. Этот же уровень независимой, но подконтрольной экономики характерен современным западным обществам.

Таким образом, пространство типов обществ имеет одним из измерений меру зависимости/независимости экономики от социума (общества, государства). Исторический опыт демонстрирует негативное влияние на экономику как ее излишней зависимости (инкорпорированности, диктата), так и бесконтрольности. Кризисы перепроизводства, стрессовый характер вечной погони за «успехом», унизительная пресыщенность и декоративность общества потребления в сравнении с угнетенной экономикой и скудным достатком «развивающихся стран» — просто другая сторона той же «медали». В современном мире продолжают конкурировать две основные модели: государственного диктата над экономикой и ее независимости, но подконтрольности.

Уровни зависимости экономики от общества образуют очевидную линейную последовательность, но не историческую, а логическую. На противоположных ее полюсах — инкорпорированная и бесконтрольная экономика. Эти крайние зоны опосредованы со-

321

стояниями диктата со стороны государства и подконтрольности, но независимости экономики от него. Конкретные социологические, антропологические и экономические исследования могут детализировать дискретные шаги этой последовательности, выделить некоторые подуровни предложенных основных уровней или даже смягчить ее дискретный характер обнаружением каких-то уровней опосредования. Но это уже составляет перспективы развития типологии обществ в их классификацию.

2. Без потестарного механизма, как известно, не может существовать ни одно общество. Политологические исследования поэтому, прежде всего, направлены на изучение разнообразных «политических систем», которые, как подразумевается, являются существенными признаками общества. Казалось бы, именно феноменологическое богатство политических систем и должно составить то основание, без которого выстроить типологию обществ невозможно. Но справедливо ли утверждать, что, например, частые изменения политической системы или даже политического режима в какой-то стране достаточны для того, чтобы считать, что со всей этой чехардой изменялось в метаниях и все общество, что оно всякий раз действительно становилось иным? Задача построения типологии обществ не может подменяться нужной, но иной задачей классификации политических систем и режимов. Нет «монархического общества», но есть общества, в которых правят цари или короли. Более глубоко характеризует общество не то, как в нем осуществляются властные отношения, а то, как люди вообще относятся к власти.

Без власти жить нельзя, но и с некоторой властью — тоже. Общество с необходимостью вырабатывает некоторые механизмы воздействия на власть, ее обуздания. Ибо власти почти никогда не бывает достаточно для тех, у кого она в руках. Ее всегда мало. Чем больше власти, тем проще решать проблему управления, реализуя свои частные интересы. Обществу приходится усмирять власть, укрощать властные «аппетиты». Отношение общества к власти, прежде всего, выявляется в тех способах, которыми оно с тем или иным успехом пытается эту власть обуздать.

На архаичном этапе, при всем многообразии потестарных механизмов, неизменная суть отношения к власти состоит в ее трак-

11 Зак. 3514

322

товке как естества. Она — только разновидность природного явления и существует от века, как смена времен года или как факт рождения детей. Как законы природы, потестарные механизмы нельзя изменить. Как природные явления, как дождь, ветер и Солнце они могут быть благодатными или жестокими, наказывающими за нарушения табу, поощряющими за выполнение ритуалов, отвергающими или благосклонно принимающими подношения. Естество невозможно контролировать, но его можно обмануть, временно направить в нужную сторону с помощью магии. Рефлексивная и рациональная постановка вопроса об общественном контроле за властью бессмысленна, но всякий подразумевает, что правитель, который перестал себя «естественно» вести, более таковым не является, что правителя можно умилостивить, а в крайнем случае — заколдовать.

Иной способ отношения к власти — ее обожествление. Здесь власть подразумевается всемогущей. Боги дали людям заповеди и обычаи, которые никто, включая правителей, не может нарушать. Так общество, даже и полагая вполне искренне правителя олицетворением божества, тем не менее, окружает его невидимыми рамками безусловных обычаев и заповедей, которые он не может переступать.

Третий из типов отношения общества к власти основан на требованиях морали. Здесь правитель — носитель харизмы, отец нации, народа, мафиозной семьи. Хорошим «детям», подданным отца, надлежит уважать и слушаться. Но у хорошего отца не может быть несчастных детей (разве что иногда, по случайным или независящим от отца обстоятельствам). Подданные готовы терпеть многие лишения во имя грядущего благополучия всей «семьи народов» или просто «семьи». Но только если с ними страдает и отец, твердый в верности харизматическим идеалам и исполненный энергией борьбы за их воплощение. Отступничество лидера от харизмы не знает «мелочей» и равнозначно предательству. Оценка обществом власти и контроль над ней носят моральный характер.

Некоторые общества относятся к власти как к брату. Таковы, например, общества пиратов или воров в законе. Контроль над

323

властными лидерами здесь принимает идеологический характер. Ленинский период правления был характерен мифологемой «своей, рабоче-крестьянской» власти. Имидж народного («плоть от плоти народной») политика основан на идеологическом братстве. Киров или Ленин демонстрируют простоту в общении с народом, носят кепки. Отцы же нации Сталин или Пиночет носят головные уборы генералиссимусов. Общества, относящиеся к власти как к брату, имеют обычно авторитарно-утопический характер.

Пятый из типов отношения к власти состоит в ее признании как господина. В истории социальности он очень распространен. Его смена («теперь у нас господ нет, товарищ начальник») зачастую воспринимается как крушение традиции. У господ — свой образ жизни, свои эстетические каноны и нормы поведения, отличные от тех, чем живут простолюдины. Они — «белая кость», и «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Неравенство элиты и черни воспринимается таким обществом в качестве неизменного и нормального факта. Невежественное быдло не может указывать, как править. Да, «это дело господское», но господа «должны поступать по справедливости». Иначе — бессмысленный, без конструктивной цели бунт. Требование «справедливости», казалось бы, морального свойства. Однако оно имеет первичным основанием вовсе не критерии морали, а ссылку на прецедент: «вот при старом барине...».

Исторически недавно в ряде обществ сложилась еще одна форма контроля власти — посредством законов. Их должны выполнять все, включая правителей, и ни для кого нет особых законов. Общественное отношение к власти ставит ее на ранее абсурдный и небывалый уровень слуги. Но отнюдь не лакея, а высокооплачиваемого служащего высочайшей квалификации, которого общество отбирает и нанимает для выполнения ответственной работы. Обществом (прежде всего его неусыпным оком — средствами массовой информации) и далее судом пресекаются всякие попытки использовать власть в личных целях. Любые властные функции гласно манифестируемы. Тип общества, в котором сложилось такое отношение к власти, Эрнест Геллнер удачно назвал «гражданским обществом».

324

Способы отношения к власти и сопряженные с ними средства общественного воздействия на власть образуют последовательность (пусть условную), конституирующую, таким образом, второе из измерений абстрактного пространства типологии обществ. Совместно с ранее структурированными уровнями отношения общества к экономике, учет способов отношения к власти теперь позволяет открыть более богатое пространство:

|

Экономика бесконтрольна |

|

|

|

Сообщества пиратов |

Пещерный капитализм |

|

|

Экономика независима, но подконтрольна |

|

|

Авторитарные переходные |

|

Демократические полисы антики |

Гражданские общества |

|

Государственный диктат над экономикой |

|

|

Умма |

Автори- тарно- утопиче- ские |

Традиционные |

|

|

Совпадение экономических и социальных структур |

Древнейшие общества |

Сегментированные |

Гентис |

|

|

|

|

Власть для общества: |

естество |

сакральна |

отец |

брат |

господин |

слуга |

|

Контроль над властью: |

бессмыслен |

обычай |

мораль |

идеология |

прецедент |

закон |

Ячейки полученного пространства заполнены в соответствии с преимущественно используемыми и наиболее распространенными в литературе именами обществ, хотя дискуссия о смыслах и правомерности многих из этих терминов еще далека от завершения. Возможно также, конкретные исследования впоследствии позволят заполнить какие-то иные ячейки. Но некоторые неизбежно останутся пустыми, ибо типы обществ образуют фрактальное множество. Мысленно проведенная ось от древнейших и сегментированных обществ — к гражданским обозначает основной

325

ток социального времени, которое, однако, способно «расщепляться» или даже для внешнего наблюдателя «идти вспять». Популярное с легкой руки Карла Поипера деление обществ на «закрытые» и «открытые», по сути, совпадает с основным током социального времени. Оно здесь кое-что поясняет, но терминологически не слишком подходит. «Открытым» является только гражданское общество, а все иные, связанные с разительно отличными друг от друга способами отношения к экономике и власти, пришлось бы (в случае принятия этой терминологии) вопреки задачам и полученным результатам одинаково именовать «закрытыми».

Получившееся плоскостное изображение социальных типов имеет очевидные преимущества в сравнении с обыкновением поиска и построения их одномерной последовательности (что можно наблюдать не только у Маркса, но и у Дюркгейма). Хотя бы потому, что в двухмерном пространстве нетрудно разместить не одну, а несколько линейных последовательностей, построить их сложное «дерево».

Однако и оно недостаточно богато для изображения типов обществ. Констатируя, например, что Франция и США — гражданские общества, мы уже сказали о них нечто важное, но отнюдь еще не выразили очевидного факта их отличий друг от друга. Плоскостное изображение оставляет картину только «плоской», абстракцию — слишком тощей, чересчур отдаленной от реальности. Ее следует развернуть в глубину, наполнить оживляющей возможностью детализирования. Конечно, не следует надеяться, что в пространстве типов обществ можно будет когда-нибудь непосредственно отыскать кулинарные пристрастия, нюансы поведенческих норм или эстетические каноны. Но можно и нужно как-то поместить в него главный источник и носитель всякого эмпирического разнообразия — социальные группы, в которые неизбежно входит и где находит самого себя желающий, предпочитающий и действующий человек.

3. Многие социологи усматривали коренное и движущее противоречие социальности в противоречии между общественными интересами и личными, частнособственническими (Маркс), между общественными интересами и эгоизмом индивидов (Парето)

или, чуть более психологично в сравнении с экономической трактовкой Маркса, — между альтруизмом и эгоизмом (Дюркгейм). Мало или ничего не зная о бессознательном, прежние социологи полагали носителя общественных или альтруистических интересов «общественным (коллективным) сознанием». Современные исследователи, не очень-то уверенные в его реальном наличии (именно как сознания, а не просто как некоторых отдельных от-рефлексированных стереотипов), обоснованно размещают прежний основной смысл термина в понятии «коллективного бессознательного». Или, чтобы не упустить никакого нужного оттенка смыслов, в понятии «ментальность». Источниками же и носителями ментальностей, несомненно, являются социальные группы.

Отдельный индивид, с одной стороны, только и может идентифицировать себя посредством социальных ментальностей. Вне общества личность вообще сложиться не может. Но, с другой стороны, тотальный диктат ментальное™ социальной группы, в которую жестко включен человек, напрочь лишает его индивидуальности. Своеобразие личности, ее творческий потенциал подразумевают, что человек, обитая в пространстве некоторой релевантной ему социальной группы, тем не менее, подчинен ее ментальное™ не полностью. Он способен выйти в режим своеобразия только потому и именно потому, что общество не состоит из этой единственной социальной группы, а складывается из многих групп, характерных отличными друг от друга ментально-стями. Уже очень давно социум устроен так, что почти любому человеку релевантна (референтна) не одна какая-то группа, а несколько. Комбинируя колоссальное обилие элементов ментальностей, репрезентирующих богатство культурного наследия, человек оказывается способным сложить из них новый, неповторимый и иногда прекрасный узор — самого себя как индивидуальность.

Возможные тренды, пути социального развития и типы обществ, таким образом, не могут быть сколько-нибудь убедительно определены без выяснения обстоятельств и способов взаимодействий личности с социальными группами.

Вебер специально и скрупулезно анализирует типы объединения индивидов в социальные группы. Дюркгейм, по сути, осно-

327

вывает всю свою концепцию на исследовании главной темы взаимоотношений индивидов и коллективов. Его известные понятия «механической» и «органической» солидарности людей в группах составляют два полюса, которые открывают пространство и диапазон форм социальности. Механическое объединение людей «по сходству» характерно жесткой связностью, регулируемой запретами и императивами. Здесь «коллективное сознание» покрывает большую часть индивидуального. Органическая же солидарность характерна консенсусом между людьми, сохраняющими право быть непохожими, разными и ограничивающими воздействие на себя групповых стереотипов. С тех давних пор в течение десятков лет эта идея обрела бесспорность, варьируемая и иллюстрируемая философствующими авторами. В конце XX в. Милорад Павич полагает, что два вида монахов греческой Халкидики — «киновиты» (букв. — «совместная жизнь»), главенствующие при процветании, и «идиоритмики» (одиночки), выходящие на первый план в смутные времена бедствий и перемен, складывают и демонстрируют универсальную, подобную системе Менделеева, «модель поведения» целого комплекса видов человеческой деятельности1.

Теорию перехода от традиционного общества к современному Дюркгейм прежде всего находит в смене механической солидарности органической. Развитие органической связности совпадает с процессами общественной дифференциации. Из крайностей излишне полного поглощения личности социальной группой или чрезмерной оторванности от нее, по Дюркгейму, возникают даже суицидальные устремления. Бинарные оппозиции альтруизма (подчинения высшим структурам, внеиндивидуа-лизма) — эгоизму (автономности, индивидуализации), а также фатализма (предсказуемости и неизбежности пределов человеческого поведения) — аномии (произвольной изменчивости и неопределенности поведения) одновременно конституируют и поле сил, определяющих природу группового сознания, и пространство социальных структур, возникающих из их баланса. Именно на этих соображениях Дюркгейм основывает правила

1 Павич М. Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства? // Иностранная литература. 1998. №6. С. 194-199.

328

328

вычленения социальных типов — таких как орда, клан, полисегментарные структуры простой сложности и полисегментарные структуры двойной сложности.

Позиция Дюркгейма является едва ли не единственной логически завершенной попыткой дифференциации типов обществ на основе специфики объединения личностей в группы. К сожалению, принять предложенную им типологию в качестве дискретных значений (или уровней) третьего измерения пространства социальных типов все же не представляется возможным.

Замечательно поставленная цель объяснить социальную жизнь «способами, которыми группируются ассоциированные индивидуумы»1 не может быть достигнута в строгих рамках структурного подхода. Он принципиально необходим, но недостаточен. Древнейшая примитивная орда, сложившаяся у границ прасоциальности, по Дюркгейму, образует тип общества, который лишен субструктур, и в котором поэтому механически ассоциированные индивидуумы атомарны. Понятно, что для него это только идеальный тип. Наблюдения свидетельствуют, что в любых обществах как-то осуществляется власть, есть дети (как особая социальная группа), обряды инициации и т. д. Но скованный жесткой логикой поиска и выделения элементарной структуры Дюркгейм приносит в жертву идею первостепенной важности, которую, кажется, он отстаивал ярче и сильнее всех других социологов — идею о том, что понятие общества вообще бессмысленно в единственном числе, что существуют только «общества», но не «общество». Даже когда диапазон социальных групп предельно мал, представители инцестуально замкнутого первобытного стада действительно способны идентифицировать себя только «в зеркале» чужих. Местоимение «они» появилось раньше, чем «мы». Мы возможны только через они, пусть даже и несущих смертельную опасность. Наконец, в чисто структуралистском, по сути, конструкте орды смутен и невнятен еще один из центральных тезисов современной социологии, безусловный для Дюркгейма. Не общества возникают из индивидов вследствие их договоренностей, но индивиды порождаются обществами. Человек орды атомарен, чело-

1 Цит. по: Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. М., 1996. С. 18.

329

век современного общества, в традициях социологической терминологии (Токвиль и др.) — индивидуалист. Но «атом» и значит — неделимый, буквально точно так же, как «индивид»! Возможно, данная этимологическая ссылка не слишком убедительна и текстологический анализ показывает реальное различие смыслов, которые вкладывали социологи в эти слова. Однако эти же тексты наглядно демонстрируют, что как только исследователи пытались показать своеобразие людей тех или иных обществ, они, включая Дюркгейма, дружно оставляли иоле структурного анализа и, следуя Конту, обращались к содержательному анализу коллективных верований — религиозных, экзистенциальных или рациональных.

Веберу это удалось лучше всех других. Особенно не обременяя себя презумпциями логического схематизма, он компетентно, в опоре на конкретный материал, и вполне логично выстроил разные, но не очень связанные между собой типологии — видов господства, типов поведения и типов объединения социальных групп. А затем в исследовании конкретных обществ непринужденно добавлял к этим характеристикам еще и другие -— специфику религиозных систем, хозяйственных и иных, привлекаемых по мере надобности. Глубокий теоретик при исследовании отдельных вопросов, он оставил потомкам (подобно Тойнби) только феноменологическое описание типов обществ. И что же? Именно его типологию многие исследователи считают «до сих пор актуальной» и непревзойденной'.

Иной (и более строгий) путь предлагает Толкотт Парсонс. Особенности обществ, их типы, по его мнению, характерны, во-первых, преобладанием и сочетанием фаз или видов функциональной направленности человеческого действия. США середины XX в., например, близки к типу «адаптивному», где превалирует инструментальное манипулирование с объектами. «Аскрип-тивно-квалитативный» же способ действия состоит в ином, инструментально-экспрессивном движении к цели, который в США себя не нашел. Во-вторых, когда исследователь переходит от функций — к структурам, то он основывает саму постановку проблемы стратификации на идее различения «трех основных ти-

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 563—564.

330

пов коллективов»: тех, которые выполняют «конкретные функции», ассоциаций «с диффузной функцией», а также объединений, характерных «диффузной солидарностью». Иными словами, Парсонс наделяет ключевым значением способы вхождения личности в социальные группы. И, в-третьих, он разворачивает свою иллюстрацию «нового аналитического подхода» специальным обсуждением социальной мобильности индивидов — как «вертикальной», так и «горизонтальной». Мобильность детерминирована не только внешними для личности обстоятельствами, но и ее свободным выбором. Поэтому выяснение даже самых общих различий между мобильностью в американской системе стратификации и в кастовой системе Индии, считает Парсонс, уже неизбежно выводит исследователя за пределы социологии1.

Таким образом, логика развития социологической мысли, по нашему мнению, обнаруживает некую «предельную точку» в изучении проблемы отношений личности и социальных групп. Структурно-функциональный анализ дополняется феноменологическими описаниями, или же социологу остается лишь уныло констатировать, что в разных обществах — разные люди. Здесь начинается царство антропологии, поле деятельности психологов и философов. Эта крайняя точка, с которой еще можно надеяться различить типы обществ и тем самым остаться в пределах социологии — эмпирически фиксируемая мобильность личности в пространствах социальных групп. Факторы, детерминирующие мобильность, социолог способен исследовать только частично, а в целом, без антропологического понимания мотиваций и экзистенций, они останутся не проясненными.

Третье измерение пространства типов обществ следует ввести для того, чтобы выразить в нем действительные и разнообразные процессы обособления и интеграции людей, их консолидации и рассеивания, сопричастности и изоляции. Социальное пространство вовсе не изоморфно и принципиально анизотропно. Его направления отнюдь не равноправны, и там, где очевиден вход в какую-либо социальную группу, вовсе не обязательно — выход. Оно

1 Парсонс Т. Новые тенденции в структурно-функциональной теории // О структуре социального действия. М., 2000. С. 573—637.

331

разорвано на поля, подвластные разным закономерностям и все же как-то составляет латентную целостность, утрата которой невосполнима. Его части вне оживляющей синергии искажаются и погибают, а их сложение дает больше, чем было в них самих. Его партиципативность подразумеваема, но невыразима.

В качестве операциональных критериев, позволяющих приступить к изучению этой сложной картины, можно принять только два.

Первый — диапазон социальных групп. Их множество в разных обществах варьируется от жестко ограниченного и очень малого набора (особенно в древнейших обществах) до весьма широкого. Более того, с недавнего времени некоторые (гражданские) общества этот диапазон сделали вообще принципиально открытым! Вопрос в том, насколько богат диапазон социальных групп и открыт опытной проверке, наблюдению и измерению.

Вторым операциональным критерием может служить установление режимов входа личности в социальные группы и выхода из них. Они почти всегда условны — т. е. предъявляют определенные требования к стремящемуся в группу. Но условия варьируются от иногда очень мягких до почти невыполнимых, а зачастую и заведомо исключающих всякие надежды. Столь же трудно личности во многих обществах бывает покинуть группу. Такие режимы вполне открыты эмпирическому наблюдению и в настоящее время неплохо изучены, например, в отношении каст и средневековых профессиональных цехов, аристократий и правящих элит. Задача состоит лишь в том, чтобы расширить подобные наблюдения и их систематизировать. И, прежде всего, в отношении групп, которые люди считают референтными для себя, вне которых они полагают собственное достоинство ущемленным и благополучие недостижимым.

На основе этих двух критериев можно установить те или иные уровни потенциала мобильности личности в пространствах социальных групп. Их нетрудно означить в качественном отношении. Например, как «низкий», «достаточный», «высокий», как-нибудь более подробно или более оценочно — «катастрофически недостаточный», «имитируемый», «открытый» и т. п. Но это преждевременно. Тем более преждевременно пытаться подыскивать именования типов обществ, которые потенциально открываемы пространством

332

332

трех измерений. Сначала в отношении того или иного общества нужно сделать аргументированный вывод о том, насколько разнообразен и открыт диапазон его социальных групп, а также какие режимы поджидают человека на входе и выходе из ключевых для его бытия групп. Для разных обществ оптимальные потенциалы мобильности, при которых фрустрация и неудовлетворенность минимальна, весьма различны. И при автократии, и в благополучии сытой стабильности, и при скудости застоя потенциал мобильности может быть в этих разных обществах равным, одинаково невеликим. Можно предположить, что перспективы и тренды социального развития характеризует скорее градиент потенциала мобильности — его разница с прошлым значением, темпоральная изменчивость.

Впрочем, это предположение, как и вся концепция развертки пространства социальных типов — это лишь методологический проект. Нельзя согласиться с Карлом Поппером, считающим, что все так называемые социальные институты — не более чем модели, привносимые исследователем. Но вполне резонно, что методологические конструкции типов социумов — еще не социологическая гипотеза. Они нечто иное, но, полагаем, нужное. Их задача состоит в том, чтобы показать вероятное направление формирования последующих гипотез.

Рабочая гипотеза относительно социального устройства, необходимая для изучения самодетерминации активности личности в переходном обществе, к сожалению, не может быть взята в готовом виде из какого-либо предшествующего социологического исследования. Конечно, такие исследования переходных обществ, и вполне компетентные, существуют'.

Но, как в них хорошо показано, во-первых, реально действующие сегодня инициаторы перемен, «акторы» политики или

1 Тихонова Н. Е. Динамика социальной стратификации в постсоветском обществе // Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 5—14; Радаев В., Шка-ратан О. Социальная стратификация. М., 1995; Гудков Л. Д., Пчелкин М. В. Бедность и зависть: негативный фон переходного общества// Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1995. № 6; Заславская Т. И. 1) Социальная неравновесность переходного общества // Общественные науки и современность. 1996. № 4; 2) Социальная структура современного российского общества//Общественные науки и современность. 1997. №2; Kohn М. Social structure and self direction (in collabor). Oxford, 1990.

Методологические размышления о типологии общества 333

эффективные социальные силы, от которых ныне что-то действительно зависит, ограничены узким кругом олигархической элиты, которая легко ускользает от любых попыток социометрии. Top-persons и их «клиентелы» (команды), как центральные, так и региональные, успешно уклоняются от ответов, их причастность к процессам распределения, перемещения и обмена общественного продукта измерить почти невозможно, а об их владении капиталами и реальных доходах можно лишь строить предположения. Для них столь прямо и по существу, открыто манифестировать себя не только незачем, но и опасно (как экономически, так и политически). Здесь наше общество в противоположность западному, гражданскому максимально непрозрачно.

Традиционно также по вполне понятным причинам ускользают от участия в социометрических исследованиях и представители «социального дна», сползающего в криминальность «ан-деркласса» (бомжи, наркоманы, проститутки, мошенники, воры и иные обитатели притонов). Вообще, близость к криминалу, что на социальном дне, что в эмпиреях элиты, означает для социолога препятствие, «белое пятно» прячущейся социальности. Косвенные же и эксклюзивные результаты исследования этих областей накапливаются медленно, и их явно недостаточно для сколько-нибудь строгого представления о тех бурных констелляциях и переменах, которые здесь произошли за последнее десятилетие.

Более того, теоретически маловразумительна и обычная у социологов, например, презумпция относить мошенников или проституток к «нижнему классу». Дело не в том, что ныне мошенников нетрудно отыскать в высшем, элитарном классе. Важен сам принцип классификации: или выстраиваемая иерархия имеет основанием отношение к средствам производства, подушный доход, и тогда это — вертикаль «классов», или упорядочивающим признаком является социальный престиж, но тогда речь идет не о классах, а об иерархии «статусных групп», как это общеизвестно от Макса Вебера. По доходам проститутка может принадлежать к среднему классу, а по уровню престижа — к социальному дну. Почему же социологи, это ясно понимая, все же склонны определять ее место на «социальном дне» как части «нижнего класса»?

334

334

То, что с логической стороны является смешением понятий, ошибкой разных оснований деления, на самом деле провоцируется теоретическим уровнем нынешней социологии. Пара-дигмальной, сколько-нибудь общепринятой модели социальности сегодня не существует, а в русле постмодернистского дискурса вообще бессмысленна и сама постановка задачи ее поиска. Реально же конкурируют несколько концепций, в том или ином виде синтезирующие наследие Маркса и Парсонса, Дюрк-гейма и Вебера.

Так, Ю. Хабермас считает компонентами социума «жизненный мир» и «систему», а эпистемологический опыт социетально-го субъекта — складывающимся из praxis и символического коммуникативного действия. Н. Луман конституирует общество как «самореферентную систему», а структуры социальных систем — как «структуры ожиданий». П. Бурдье полагает, что «социальное пространство», его «поля» и «группы» конструируются «габитусом», поведенческими привычками. Э. Гидденс же надеется получить структурные характеристики социальных систем как результат и средство разнообразных «социальных практик».

Что же делать социометристу, что измерять — габитусы, ожидания, специфику практик или особенности символов? И что в итоге удастся выяснить — конфигурацию социального поля, «ау-топойезис» системы или ориентиры жизненного мира? Принимая (чаще частично, чем полностью) существенность элементов социальности, фиксируемых разными теоретическими концепциями, представитель постсоветской конкретной социологии в итоге вынужден довольствоваться наличием двух возможных путей: или работать строго «в рамках» одной из концепций, или принять соломоново решение измерить то, что кажется существенным для понимания того, что кажется злободневным, не слишком заботясь о терминологической и концептуальной безупречности. Первый путь у нас в силу недостаточной известности новых концепций (да и их детализации и конкретизации) непопулярен. Остается второй, требующий высокой квалификации социомет-риста.

Таким образом, нельзя взять готовую модель социальной стратификации из осуществленных ранее социологических ис-

335

следований по причине неполноты такой картины, связанной с непрозрачностью нынешних элит и маргиналов, а также вследствие плюралистической размытости ее теоретических оснований, из-за которой в понятия то и дело вкрадывается нестрогость, а в рассуждения — парадоксальность.

Тем не менее строгая и полная модель социальности для целей заявленного исследования избыточна, хотя и желательна. Необходимо же и достаточно иметь эффективную работающую гипотезу относительно связи специфики энергии активности личности с ее местом в скорее намеченной, чем четко прочерченной стратификационной иерархии. Последующее изучение форм и методов самодетерминации активности личности, социальной направленности энергии активности, возможно, позволит эту намеченную стратификацию уточнить.

Такая гипотеза и такие наметки в литературе вполне просматриваются, явно или имплицитно содержатся.

Резонно полагать, что энергия активности личности переходного общества направлена на (а) инициативу перемен, (б) адаптацию к переменам и (в) фрустрацию жертв перемен. Как уже упоминалось, инициаторами перемен в нашем обществе (резких ли скачков, остановок или попятных движений), реальными акторами политики и движителями экономики в настоящее время является элита, составляющая верхний уровень социальной стратификации. Жертвы перемен, у которых энергия активности сублимирована во фрустрацию и социальную пассивность, напротив, составляют низший уровень. Между ними в иерархии расположены мощный, включающий большинство населения, базовый уровень социальности и постыдно неразвитый, эмбриональный средний. В них энергия активности в значительной мере расходуется на попытки адаптации к переменам.

Понятно, что попытки адаптации далеко не всегда успешны, и зачастую приводят к фрустрации, когда личность ощущает себя жертвой перемен. Но даже малоуспешное «барахтанье» и связанное с ним недовольство на базовом уровне стратификации существенно отлично, скажем, от мироощущения обитателя богадельни, непрофессионального нищего или полуголодного пенсионера с сыном-алкоголиком, которые входят в низший уровень

336

336

иерархии. Отличает их ответ на вопрос: «Могу ли я жить завтра?» Ощущение хотя бы возможной не пустоты будущего — это та грань, за которой начинается неизбежная деструкция личности, а земля обетованная становится мусорной свалкой. Развитие же личности как субъекта инноваций — атрибутивная черта гражданского общества. В этом тезисе заключена главенствующая интенция предложенного исследования.

Выделенные три формы направленности энергии активности личности, конечно, отнюдь не исключают их какого-либо сочетания в отдельном конкретном человеке. Редкостью, напротив, являются их проявления в чистом виде. И олигарху бывает свойственна фрустрация или насущна проблема адаптации, но все же основная энергия представителя элиты направлена на инициативу перемен. Нормальный вектор энергии адаптации мелкого предпринимателя способен резко измениться на фрустрацион-ный в случае банкротства или на инициативный в случае коммерческой удачи. Житель мусорной свалки может быть вполне адаптированным и даже политически инициативным, но скорее оправданы ожидания психолога обнаружить здесь скрытый невроз и подавленную фрустрацию. Направленность, сочетание слагаемых и уровень инновационного потенциала нужно всякий раз конкретно измерять, что и составляет одну из центральных задач исследователя.

В связи с нынешней значительной консервацией макроструктуры социальности, практически полной закрытости элит от пополнения извне мера социальной мобильности стабилизируется на минимальном уровне, а значит измерения могут показать, что адаптационный потенциал общества иссякает, тогда как протест-ный — скрыто растет.

Резонно предположить также сильную зависимость попадания личности на. тот или иной уровень стратификационной иерархии не столько от реального дохода в чистом виде, а от его сопоставления с представлением этого человека, какой доход он считает нормальным для себя, достаточным для достойной жизни. Разумное, не чрезмерное их расхождение стимулирует позитивную активность. Слишком большой разрыв — деструкцию и

337

пассивность. Особенно необходим учет этого обстоятельства для идентификации представителей базового и низшего уровней.

В связи с ясно прослеживаемой тенденцией изменения структуры доходов в переходных обществах важно также в конструировании выборки учесть, что до 25% ее должны составлять люди, доходы которых в основном складываются социальным трансфертом (пенсиями, пособиями и т. п.), а остальные — из большинства, живущего на зарплату, и из тех, кто извлекает средства для жизни предпринимательством. Интересны сопоставление детерминации активности работающих на государственных и негосударственных предприятиях, а также особенности социальной ориентации в группах, характерных смешанным доходом (зарплата плюс бизнес, или трансфер плюс зарплата или бизнес).

По возрастному составу на начальной стадии исследования целесообразно ограничиться выделением трех групп: молодежной, пенсионной и респондентами средних лет (от 23—25 до 55-60).

Строгая же тендерная презентация в настоящем исследовании несущественна. Ранее изученная специфика мужского и женского вариантов самоактуализации заведомо поглощает и нивелирует искомые особенности самодетерминации активности личности, характерные недавно изменившемуся, переходному обществу. Тендерное различие в своей основе очень инерционно. Оно не отменяется исторически краткосрочными социальными коллизиями'. За истекшее десятилетие изменилось не оно, а более подвижные общественные институты и структуры. Конечно, в итоге они скажутся и на тендерных отношениях, но надеяться найти здесь перемены преждевременно, пока новации фундаментально не укоренятся и не проявятся в своей полноте.

Как известно, традиционна одновременно и высокая, и «изнаночная» роль женщины в жизни общества. Она выполняет две трети всей существующей в мире работы за одну десятую часть непосредственно распределяемого вознаграждения и владеет сотыми долями собственности. Статистика также констатирует несколько более высокую (в сравнении с мужской) адаптивность

Бовуар С. де. Второй пол. — М; СПб., 1997.

338

338

женской психики, ее большую устойчивость к стрессам, относительно менее катастрофические формы и последствия фрустраций. Вероятно, женщинам чуть яснее и чувствительнее дана реальность перемен. Действительно, мужчины более активны, но последствия этой активности, прежде всего, ощущают на себе женщины. В этой связи мнения и переживания женщин относительно новых социальных реалий приобретают особую ценность. Чем больше женщин будет опрошено, тем меньше риска исказить или занизить адаптационный уровень и инновационный потенциал общества.

Одним из существенных вариантов осуществляемого личностью синтеза оценки ожиданий, переживания динамики уровня жизни и восприятия поведения элит является отношение личности к той или иной модели развития страны. Это отношение, зачастую скорее эмоциональное, чем рациональное, констеллирует данную синтетическую реакцию в немногих образах. Обыденная ментальность оперирует, как правило, патер-налистско-эгалитарной и либеральной моделями, а также промежуточной между ними социал-демократической. Различны они в основном желаемой ролью государства. Его роль максимальна в первой из моделей, к которой ныне склоняются, вероятно, до трех четвертей населения и что с очевидностью не способствует развитию активности и гражданской самодетерминации. Во всяком случае, это рабочее предположение, как и все другие, сформулированные в связи с предложенной рабочей моделью социальной стратификации и иерархии, может служить предметом других исследований.

Таким образом, в качестве постулата предложенного исследования принято совпадение сути гражданского общества с развитием личности как субьекта инноваций. Соответственно, социальная стратификационная иерархия выстраивается от инициаторов перемен — через адаптирующихся, и далее — к фру-стрированным пассивным жертвам, или от верхнего класса элит — к нижнему уровню, к социальному дну через эмбриональный средний «класс» и разросшийся базовый.

339

7.3. Гражданское общество как особый тип обществ

В современной литературе господствует трактовка «гражданского общества» как сети объединений граждан по частным и корпоративным интересам, независимо отстоящих от политической структуры, параллельных государству. Трактовка эта сложилась с Нового времени и выражает бесспорный факт наличия подобных объединений во все времена и во всех странах. На Руси издавна были «общины», а потом -— «земства», в Германии — «марки». Посредством «пополо» в Северной Италии утверждали реальное самоуправление цехи и гильдии позднего средневековья. Подобные ассоциации («университеты», «ложи», «общества», «клубы», «сословия», «студии», «ордена» и прочие социальные формы), естественно, в культурной истории были и остаются многочисленными и разнообразными. Поэтому в рамках данной традиции вопрос о наличии где-либо гражданского общества (разумеется, после появления государства) вырождается в пустую риторику. Оно есть, и его не может не быть.

Научный интерес в рамках такого подхода распространен на эмпирическую область исторических спёцифик ассоциаций, проблем их развития, а в сфере теории сосредоточен на принципиальной стратегической оценке социальной конструктивности гражданского общества. Именно через этот фокус оценки негосударственных объединений Ж.-Ж. Руссо заложил парадигму «эта-тизации» общества, господства общей воли над частным интересом и рассматривал ассоциации в качестве угрозы общественной целостности. А. де Токвиль или Т. Пейн (с его принципом минимизации государства) конституировали противоположную, называемую ныне «либеральной», парадигму. Для К. Маркса и его немногочисленных ныне последователей ставка на развитие гражданского общества оценивается как стратегически неприемлемая уловка сокрытия закономерной перспективы его уничтожения пролетариатом, ибо понятие гражданского общества лишь скрывает фундаментальный факт и историко-социальное значение классового строения общества. Явно преобладающие в настоящее

340

время сторонники либерализма, напротив, усматривают социальную перспективу именно в развитии гражданского общества.

Но что означает «развивать» гражданское общество, если оно повсеместно и неизбежно уже наличествует? Современные бюрократы зачастую критерием его развития полагают количество негосударственных объединений (НГО): чем их больше, тем лучше. Сегодня можно говорить об их приумножении. Остается открытым вопрос, вызван их беспрецедентно бурный рост какими-то внутренними конструктивными причинами, или на самом деле превалируют попытки культурной экспансии извне, опасные для имеющейся стабильности и сложившейся целостности? Но, разве уместно ограничиваться примитивом вопроса, сколько должно быть НГО, каких типов, и ориентироваться как на показатель развития на некоторые цифры? Простая очевидность свидетельствует, что в разных культурных регионах существеннейшим образом, вплоть до уникальности, различны не только виды НГО, но, что не менее важно, также их конфигурации. Достаточно, например, сравнить Японию и США, или, скажем, Францию и Англию, гражданские общества которых считаются достаточно развитыми. Оставим же универсальные модели и арифметические доводы чиновникам и неофитам. Существенно другое — некое определенное качество общества, которое оно вовсе не обязательно и не всегда обретает при каждый раз особенном, релевантном для данного случая наборе, распространении и конфигурации НГО.

Собственно, данное качество, о котором пойдет речь ниже, и позволяет квалифицировать общество как «гражданское». Иными словами, понятие «гражданское общество» не сводится к изначально и автоматически наличествующему фрагменту социальности, а обозначает ее целостность, выражает определенный тип. Похожим образом в античные времена называли «гражданским» общества полисов. Это ключевое обстоятельство стало предметом научной рефлексии лишь в последние десятилетия и, естественно, довольно резко ограничило традиционный (от Пейна и Гегеля), но пока еще превалирующий подход к исследованию гражданского общества. В фокусе теоретического научного дискурса, таким образом, ныне оказался вопрос, ранее снятый как ненужная риторика: что именно позволяет считать данное общество

341

достигшим уровня, на котором его тип справедливо квалифицировать как гражданское общество?

Такой новый подход к середине 90-х годов актуализировал Эрнест Геллнер, подыскивая место гражданского общества среди «основных типов общественного строя» и тщательно разграничивая «узкий смысл» понятия гражданского общества (составляющего часть социальности, «содержащегося в обществе») от его обозначения «общества в целом»'. Какие же именно качественные особенности общества делают его гражданским?

Означает ли подъем гражданского общества упадок государства или, наоборот, способствует укреплению его потенциала. Эти вопросы с необходимостью выводят исследователя на проблему отношений гражданского общества и государства. Общество становится гражданским только тогда, когда набор, развитие и конфигурация НГО способны усмирить государство, заставить его стать активным защитником интересов граждан, принудить стать правовым государством.

Достичь этого качественного уровня социальности, конечно, непросто. Начиная от архаики и до наших дней для установления и поддержания порядка кроме принуждения и предрассудков иных средств не придумали. Не является исключением и гражданский порядок: «мед» правового государства, защитника интересов граждан попросту недостижим без «жала» принуждения государства со стороны общества. Усмирить «левиафана» государства, обладающего полнотой силы и власти, огромными ресурсами каким-то НГО удается далеко не всегда. Гораздо чаще они остаются маломощными, лишенными энергии противопоставления государству, «карманными» для него. Но именно те страны, в которых это получилось, заняли доминирующее положение в мировой экономике, достигли наиболее высокого уровня жизни и контролируют ныне баланс глобалистских стратегий.

Однако и для них задача усмирения государства, как еще с начала XX в. показали Г. Моска, В. Парето или М. Вебер, остается перманентной. Некоторые представители западной политиче-

1 Геллнер Э. Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995. С. 198,208.

342

ской науки конца XX в. (Р. Даль) даже полагают неадекватным именовать способ осуществления власти «демократическим». На самом деле народ никогда (и в том числе в Западных странах) не управляет, а лишь имеет и отстаивает некоторые возможности контроля власти; фактической альтернативой тоталитаризму является не демократия, а «полиархия».

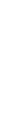

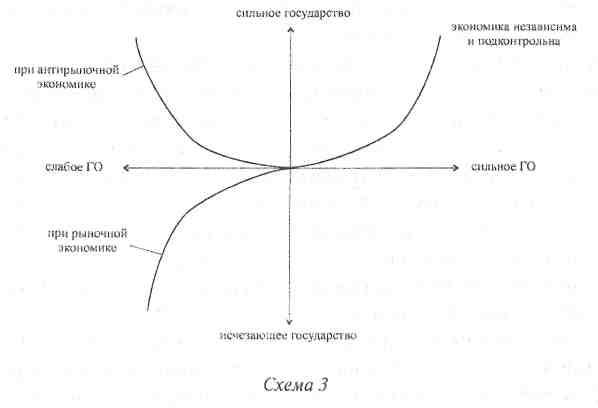

Вероятные отношения государства и гражданского общества можно проиллюстрировать в форме схемы 1.

Из нее очевидно, что государство способно развиваться и набирать силу как в случае развитого гражданского общества, так и при его инфантильности. Но в первом случае усилиться способно только правовое государство, тогда как неразвитая сеть НГО блокирует этот путь и стимулирует властный авторитаризм и тоталитаризм. Правовое государство и гражданское общество являются социальными структурами с сильнейшими обратными взаимосвязями: наличие правового государства без гражданского общества — такая же абсурдная утопия, как иллюзорно становление последнего вне и помимо создания правового государства.

Не останавливаясь специально на деталях, экзотических средствах и известных механизмах обуздания власти обществом, еще раз подчеркнем принципиальную необходимость этих процессов в становлении гражданского общества. Государство, с либеральной точки зрения, есть специально созданный обществом

343

механизм, на который возложены четко определенные функции и который ему строго подотчетен. Власть есть полезный инструмент общества, и ничего более. Укрощенная власть не может работать на себя, только ради собственного укрепления или обогащения власть имущих. Гражданин способен увеличивать свой социальный престиж, богатеть, не имея дела с властью. Государство обязано, прежде всего, обеспечить граждан защитой от внешних и внутренних посягательств на достоинство их нормальной жизни, конституировать и поддерживать нормирующий порядок. Для этого граждане и платят налоги, содержат государство. За пределами четко очерченных конституционных полномочий защиты равных прав и свобод власти не должны вмешиваться в этнические или иные культурные проблемы, в частную жизнь граждан. Гражданин оказывается активным субъектом формирования государственной власти, тогда как подданный остается только объектом ее воздействия.

Таковы некоторые из либеральных банальностей, за которыми, однако, стоит не только первостатейной важности задача усмирения власти, но также скрыты многие реальные сложности. На деле ни одно государство не свободно ни от коррупции, ни от идеологического доктринерства. Власть имущие упорно «тянут одеяло на себя», а бюрократия размножается как дрозофилы и способна выхолостить и обессмыслить самую нужную и уместную идею или программу.

Главным средством общественного контроля над своеволием и косностью власти, бесспорно, призваны служить средства массовой информации. Конструктивная роль независимой от государства прессы в становлении свободы и гражданского общества была описана и понята уже А. де Токвилем, а позже Р. Дарендорф обоснованно включает «независимые СМИ» в число важнейших элементов гражданского общества. Конечно, журналисты (как и все прочие люди) остаются в той или иной степени ангажированными — если не цензурой и начальством, то, например, деньгами или предубеждениями. Но они могут при этом выражать интересы и оценки разных общественных групп. Информационный плюрализм, принципиальная открытость информационного пространства, широкое распространение средств массовой информа-

344

ции за пределами государственного влияния, таким образом, составляют необходимое условие бытия гражданского общества.