- •Виды моделирования.

- •Математическое моделирование.

- •Моделирование свободных колебаний в колебательном контуре.

- •Элементы теории подобия.

- •Пример построения математической модели каталитического процесса в пористой грануле.

- •Моделирование каталитической реакции первого порядка в пористой грануле.

- •Возникновение мёртвой зоны в пористой грануле.

- •Полный факторный эксперимент. Выбор фактора.

- •10. Дробные реплики факторного эксперимента.

- •Общая схема планирования эксперимента. Этапы планирования экспериментов.

- •Стратегическое планирование эксперимента.

- •Тактическое планирование экспериментов.

- •Обработка и анализ результатов моделирования систем. Метод наименьших квадратов.

- •Применение пакета matLab для моделирования систем. Библиотека SimMechanics.

- •Моделирование 2-х звеного физического маятника в библиотеке SimMechanics.

- •Сетевые методы моделирования системы сети Петри.

- •Основные свойства сети Петри.

- •Представление сетей Петри. Дерево достижимости сети Петри.

- •Модели непрерывного роста.

- •Методы укрощения сложных систем. Линеаризация.

- •Методы упрощения сложных систем. Быстрые, средние, медленные времена.

- •Модель всплеска численности популяции.

- •Система массового обслуживания.

- •Сеть массового обслуживания. Поток заявок.

- •Длительность обслуживания заявок. Стратегии управления потока заявок.

Модели непрерывного роста.

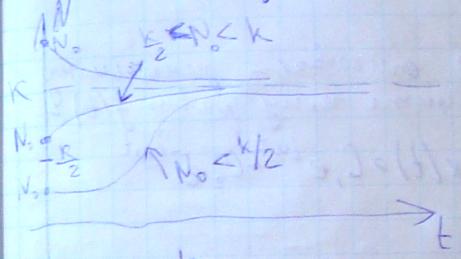

Пусть N(t)-численность вида или популяции в момент времени t, тогда скорость изменения численности опред-ся уравнением баланса для популяции dN(t)/dt=рождение-смертн*миграция (1) членов в правой части ур-я(1) требует моделирования рассматриваемой ситуации в простейшей модели исключают миграцию, а члены, обознчающие рождаемость и смертность пропорциональны N, dN/dt=bN-dN

![]()

![]() (2);

N0=N(t0)-нач

численность популяции

(2);

N0=N(t0)-нач

численность популяции

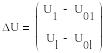

Из формулы (20 следует, что, если b>d, т.е. рождаемость превышает смертность, то численность растет экспоненциально, если b<d, то численность убывает экспоненциально (эта модель была предложена Мальтусам в 18 веке ). В далекой перспективе должны существовать способы сдерживания экспоненциального роста. Ферхюмет в сер 19 в высказал догадку, что в случае оч быстрого роста численности населения должны включаться механизмы саморегуляции. Он предположил, что dN/dt=rN(1-N/k), r и k –некоторые положительные константы. Он назвал эту модель ”логическим ростом численности ” в этой модели число рождений на душу населения=r(1-N/k), т.е. зависит от N-число рождений на душу населения, const k-емкость среды, которая обычно определяется кол-вом доступных рес-ов, необходимых для поддержания жизни. Найдем стационарное состояние ур-я (3). Для этого Nr(1-N/k)=0, 1)N=0; 2)1-N/k=0, N=k

Т.о. существуют 2 стационарных(равновесных) состояния ур-я(модели) (3), N=0 и N=k

Состояние N=0 получается неустойчивым. dN/dt=rN(1-N/k) , dN/dt=rN это неустойчивое состояние N(t)=N0ert Другое состояние равновесия N=k устойчиво.

dN/dt=r(N-N2/k)=r/k(kN-N2)=r/k(k-N)N/ емкость среды k определяет размер популяции находящейся в устойчивом стационарном состонии. Параметр r определяет скорость с которой этот размер популяции достигается, т.е. это мера динамики роста. Т.о. величина 1/r явл-ся масштабом времени ответа модели на любое изменение в популяции.

Ур-е (3) имеет след

решение: ![]() (4)

N0=N(0)

(4)

N0=N(0)

Если ![]() ert

велико, можно пренебречь 1 и k в знаменателе

тогда:

ert

велико, можно пренебречь 1 и k в знаменателе

тогда: ![]() =k

(5)

=k

(5)

Если

N0<k,

то зависимость N(t)

монотонно возрастает до k, если же N0>k,

то зависимость N(t)

монотонно уменьшается до значения k. В

случае когда N0>k

оказывается , что число рождений на

каждого человека-это отрицательная

вел-на. В действительности это означает,

что число рождений+иммиграция <число

смерти+ эмиграция.

Если

N0<k,

то зависимость N(t)

монотонно возрастает до k, если же N0>k,

то зависимость N(t)

монотонно уменьшается до значения k. В

случае когда N0>k

оказывается , что число рождений на

каждого человека-это отрицательная

вел-на. В действительности это означает,

что число рождений+иммиграция <число

смерти+ эмиграция.

Смысл ур-я (3) состоит в том, что для класса популяционных моделей с зависимым от плотности нас-я регуляторным механизмом явл-ся некоторым упрощением. И данное ур-е не должно восприниматься слишком буквально, как ур-е управляющее законами динамики численности населения. Не смотря на его совершенства время от времени это ур-е заново открывает и широко пропагандирует в качестве универсального закона

'' управляющего ростом численности населений'' Лагистическая модель (3) имеет 3 параметра N0, k, r которые можно сопоставлять с реальными данными.

Методы укрощения сложных систем. Линеаризация.

К ак

правило, сложная система описывается

нелинейными математическими уравнениями.

Часто найти аналитические решения таких

уравнений бывает очень трудно, либо

невозможно. В таких случаях используют

численные методы анализа. Для выяснения

общих закономерностей поведения системы

часто используется также приближённые

методы анализа, к которым относятся, в

частности, метод линеаризации

математических моделей.

ак

правило, сложная система описывается

нелинейными математическими уравнениями.

Часто найти аналитические решения таких

уравнений бывает очень трудно, либо

невозможно. В таких случаях используют

численные методы анализа. Для выяснения

общих закономерностей поведения системы

часто используется также приближённые

методы анализа, к которым относятся, в

частности, метод линеаризации

математических моделей.

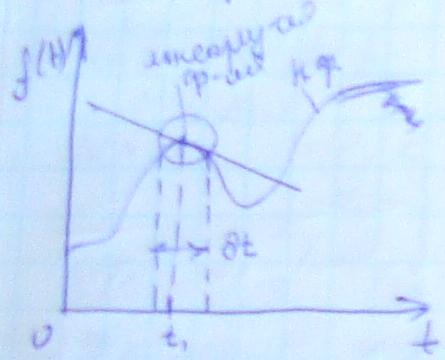

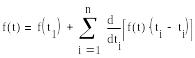

f(t)-нелинейная функция

F(f(t), f '(t), t)=0-описывает динамику системы и выяснить, чему равно f(t) невозможно.

![]()

Линеаризация означает: проводим вблизи этой точки касательную, заменяющая в окрестности точки t исходную нелинейную функцию. Линеаризация происходит, если:

![]()

![]()

Геометр. смысл-это ур-е некот. ур-я f(t) в т. t1.

Если:

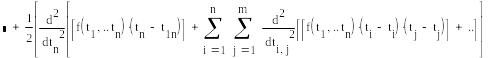

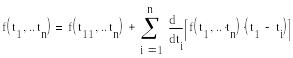

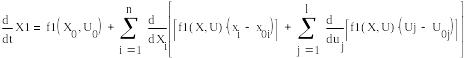

В сл. n-переменных линеар-я означает, что отбрасываются все линейные члены и исходную ф-цию n-переменных заменяют на лин. ф-цию.

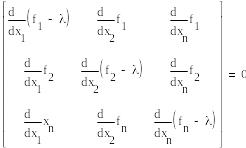

![]()

x-некот. переменная состояния системы, u-некот. ф-ция управления

![]()

x=x(t), u=u(t)

Линеаризация:

![]()

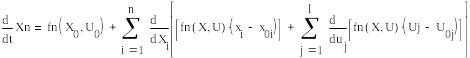

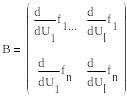

В общем сл., когда имеется n-переменных состояний динамика системы описывается след. системами ур-й:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

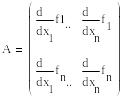

- независимая матрица Якоби

Линеариз. система в матричном виде записывается след. образом:

![]()

Часто при исследовании систем требуется выяснить её поведение вблизи стацион-х состояний:

![]()

Чтобы найти стац. состояние системы нужно правую часть приравнять к 0: f(X,U)=0, где (X0,U0)-координаты стац. состояния. Если исследуется динамика системы вблизи стац. состояния, тогда f0=0. Поэтому линеариз. система в этом сл. примет вид:

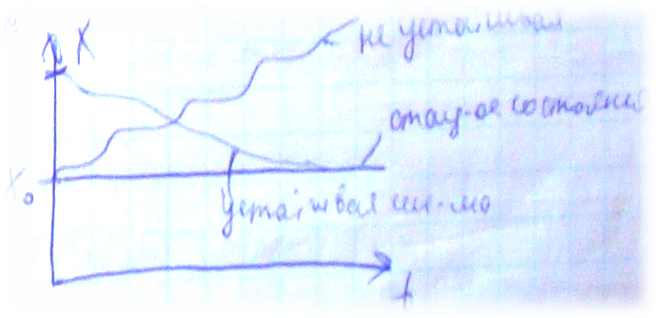

![]()

Чтобы найти устойчивость стац-х сост-й, необх. составить характеристическое ур-е. Пусть

![]()

det (A-E)=0

E-единичная матрица

![]() -собственное

число характерист. ур-я

-собственное

число характерист. ур-я

Всего n собственных значений. В общем сл., эти собств.значения явл-ся комплексными.

1)Если все действительные части собственных значений отрицательные, т.е. Re λi<0 для всех i, то система явл-ся устойчивой.

2)Если хотя бы одно собст. значение имеет положит. действительную часть, т.е. Re λi>0 хотя бы для одного i, то система не устойчива.

3)Если какие-либо собст. значения имеют действ. части, равные 0, т.е. Re λi=0 для некот. i, то требуются дополнительные исследования.

4)Если все или некот. собст. значения имеют мнимые части ≠ 0для некот. i, то в системе могут возникнуть колебания.