- •Классификация видов систем

- •Характеристика основных свойств систем

- •Общие принципы исследований

- •Принципы системных исследований

- •Специфические принципы исследований хозяйственных объектов и систем управления

- •Совокупность основных принципов исследования систем управления и их краткая характеристика

- •Стадия предварительного планирования исследования

- •1. Постановка проблемы исследования и определение потребности в его проведении

- •2. Определение конкретной цели и задач исследования

- •3. Определение объекта и предмета исследования

- •4. Уточнение и интерпретация основных понятий

- •5. Предварительный системный анализ объекта исследования

- •II. Стадия разработки проекта исследования (проектная)

- •6. Формулировка рабочих гипотез

- •7. Определение подхода к исследованию, методов исследования и методов сбора данных

- •III. Стадия выполнения исследования

- •9. Сбор, систематизация и анализ вторичной информации

- •10. Корректировка разделов плана исследования, ориентированная на получение первичной информации

- •11. Сбор первичной информации

- •12. Анализ результатов, формирование выводов и рекомендаций

- •IV. Стадия использования результатов исследования

- •13. Использование результатов исследования

- •Характер проблемы исследования

- •М Лекция 8 (3/3) етоды и процедуры коллективной экспертизы

- •Основные этапы проведения экспертизы

- •П Лекция 11 (1/1) онятие об автоматическом управлении

- •Классификация систем автоматического управления Системы программного, адаптивного и интеллектуального управления

- •Разомкнутые и замкнутые системы

- •Системы автоматического регулирования и следящие системы

- •Одномерные и многомерные системы

- •Системы линейные и нелинейные

- •Системы стационарные и нестационарные

- •Системы непрерывного и дискретного действия

- •Некоторые характеристики сау

- •О Лекция 14 сновы управления рисками

- •1. Основные понятия и определения

- •2. Классификация рисков

- •М Лекция 15 етодические основы управления рисками

- •Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов риска

- •Оценка и оптимизация рисков

- •Методы снижения рисков

- •Экономические и организационные методы

- •А Лекция 16 нализ рисков проекта

- •Качественный анализ рисков

- •Причины возникновения рисков:

- •Количественный анализ рисков

- •Методы анализа рисков проекта

- •М Лекция 12 (1/1) атематическое описание линейных систем автоматического управления Разбиение системы на звенья

- •Уравнения звеньев системы. Линеаризация

- •П Лекция 12 (1/2) ереходные и частотные характеристики звеньев

- •Переходные характеристики

- •Частотные характеристики

Характеристика основных свойств систем

Свойство системы |

Характеристика свойства системы |

1 |

2 |

|

Свойства сущности и структуры |

Первичность целого |

Устанавливает взаимодействие отдельных частей, воссоздавая процесс функционирования системы как целого |

Вертикальная целостность |

Определяет: количество уровней иерархии, изменения в которых влияют на всю систему; степень взаимосвязи уровней иерархии; степень влияния субъекта управления на объект; степень самостоятельности подсистем системы |

Горизонтальная целостность |

Определяет: количество компонентов интегрированных в структуре системы одного иерархического уровня, при изменении которых оказывается влияние на систему в целом; количество компонентов и связей между компонентами и их зависимостями |

Иерархичность |

Устанавливает, что каждый элемент (подсистема) рассматривается как подсистема (система) системы более высокого уровня (например, бригада является подсистемой, входящей в систему участка, а участок — подсистемой, входящей в систему цеха, цех — подсистемой системы предприятия и т.д.) |

Неаддитивность |

Определяет совместное функционирование разнородных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, что создает качественно новые свойства целого, не сводящиеся к сумме свойств элементов |

Размерность |

Характеризует количество элементов в системе и связи между ними, определяющие размер системы |

Сложность структуры |

Определяет количество уровней иерархии управления системой, количество элементов и связей, неаддитивность свойств, трудности формализации функционирования, число параметров модели, объем требуемой информации для управления и др. |

Жесткость |

Определяет степень: изменения параметров за заданный промежуток времени, влияния на функционирование системы объективных законов и закономерностей свободы системы и др. |

Множественность описания |

Определяет невозможнсть познания всех свойств и параметров системы, что требует при анализе ограничиваться определенным уровнем иерархии структуры системы |

Методологические свойства |

|

Целенаправленность |

Характеризует и обусловливает необходимость наличия и достижения определенных целей |

Приоритетность качества |

Определяет наибольшую значимость качества среди всех факторов, поскольку в условиях конкуренции оно оказывает самое существенное влияние на результативность функционирования системы |

Преемственность (наследственность) |

Характеризует передачу позитивных свойств новым поколениям систем, что позволяет повысить их качество |

Приоритетность интересов систем более высокого иерархического уровня |

Определяет приоритет интересов (целей) систем более высокого иерархического уровня |

Надежность социально-экономических (технических, социобиологических) систем |

Характеризует: безотказность функционирования, долговечность проектных значений параметров в течение запланированного периода времени, устойчивость финансового состояния, обоснованность миссии организации, перспективность экономической, технической и социальной политики (безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость в течение запланированного срока), состояние здоровья, наследственность, темперамент, характер, профессионализм, воспитанность, интеллигентность, параметры внешней среды |

Безопасность |

Определяет способность функционировать без нанесения вреда внутренней (персоналу и др.) и внешней среде (экологии и т.п.) |

Приоритетность качества и конкурентоспособности |

Показывает большую значимость в управлении (для эффективного функционирования и выживания в условиях конкуренции) качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, что обусловливает выдвижение на первое место целей по удовлетворению потребностей потребителей |

Оптимальность |

Характеризует степень удовлетворения требований к системе при наилучшем использовании ее ресурсов и потенциала |

Неопределенность информационного обеспечения |

Отражает вероятностный характер стратегических, тактических и оперативных процессов функционирования системы, параметры которых влияют на достижение целей |

Эмерджентность |

Характеризует несводимость свойств отдельных элементов к свойствам системы в целом, что обусловливает наличие в системе новых агрегатированных свойств |

Мультипликативность |

Определяет расчет некоторых свойств системы (например, безотказности) не сложением, а умножением параметров каждого свойства элемента системы |

Взаимозависимость с внешней средой (принцип «черного ящика») |

Показывает проявление свойств в процессе функционирования с внешней средой, т.е. система не может выполнять свои функции без взаимодействия с внешней средой, что позволяет рассматривать систему в виде «черного ящика» (сначала изучаются параметры выхода системы, а затем, с учетом воздействий внешней среды, определяются параметры входа, прямые и обратные связи и только потом исследуются процессы непосредственно в «черном ящике») |

Открытость |

Определяет: влияние других систем на рассматриваемую систему; количество систем внешней среды, связанных с системой; меру интенсивности обмена информацией и другими ресурсами с внешней средой |

Совместимость |

Определяет степень возможности совместного функционирования рассматриваемой системы с другими внутренними и внешними системами (по программно-информационному, организационно-методическому, правовому и другому обеспечению, что может достигаться их стандартизацией и унификацией) |

Свойства функционирования и развития |

|

Непрерывность функционирования и развития |

Характеризует способность: функционировать длительное время, не прерывая заданный цикл, систематически совершенствоваться и эволюционировать |

Альтернативность путей функционирования и развития |

Характеризует возможность разрабатывать и реализовать альтернативные пути достижения конкретных целей и дальнейшей постановки других целей |

Синергичность |

Определяет способность достижения эффективности функционирования системы, не равной сумме эффективностей функционирования ее элементов (подсистем), а большей, т.е. получения положительного эффекта синергии. В случае, если сумма эффективностей элементов больше эффективности всей системы, эффект синергии можно признать отрицательным, что с точки зрения управления недопустимо |

Инновационность |

Показывает способность к разработке и реализации нововведений, обеспечивающих соответствие субъекта объекту управления и достаточный уровень конкурентоспособности организации |

Инерционность |

Характеризует: скорость изменения выходных параметров системы в ответ на изменения входных параметров и параметров ее функционирования; среднее время получения положительного результата при внесении изменений в параметры функционирования |

Адаптивность |

Характеризует приспособляемость системы к изменениям внешней или внутренней среды, что выражается в способности нормально (в соответствии с заданными параметрами) функционировать |

Организованность |

Характеризует степень приближения в заданных условиях показателей пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточное™, ритмичности и других параметров организации производственных и управленческих процессов к необходимому уровню |

Стандартизованность |

Определяет наличие стандартизованных и унифицированных элементов и процессов (программно-информационных, финансовых, производственных, управленческих и др.), обеспечивающих совместимость и взаимозаменяемость данной системы с другими системами |

О

Лекция 3 (3/3)

собенности современной организации

организация как система;

особенности взаимодействия организаций с внешней средой;

особенности поведения организаций;

особенности целенаправленности организаций;

особенности внутренней среды организации;

система управления организацией.

Рассмотрим организацию с точки зрения социально-экономической (хозяйственной) системы. Прежде всего определим принадлежность организации к определенному классу систем.

По обусловленности действия современные организации не являются детерминированными системами. По характеру перехода из одного состояния в другое организации являются динамическими системами. По происхождению организациям присуще наличие черт естественных и искусственных систем, т.е. они являются естественно-искусственными. Класс конкретной хозяйственной системы и, соответственно, применяемые методы исследования определяются в каждом конкретном случае в зависимости от поставленных перед исследованием задач.

По характеру элементов любая хозяйственная система является материальной системой. По своей природе любая организация является социально-экономической системой. По сложности организации, как правило, относятся к классу сложных систем, т.к. здесь наиболее ярко проявляются все черты сложных систем, такие как большое число разнообразных элементов, мультипараметрический характер поведения и другие.

По взаимодействию со средой любая хозяйственная система является открытой системой, обменивающейся своими ресурсами и результатами с другими системами.

Важнейшая особенность хозяйственных систем — значительная изменчивость и динамизм внешней среды, внешних условий, к которым они адаптируются (приспосабливаются). Среда живых организмов и технических систем достаточно стабильна. Если параметры среды выходят за пределы допустимого, система перестает существовать в прежнем качестве. Хозяйственная система организуется в направлении меняющихся условий среды и приспосабливается практически к любым их изменениям.

Следует отметить двойственность взаимосвязей между организацией и внешней средой. При исследовании одновременно с выделением из внешней среды какой-либо организации происходит формирование еще одного системного объекта – дополнения данной организации во внешнем мире. Такое дополнение также может рассматриваться как система. Например, если предприятие задается как система, производящая конкретный вид продукции из ресурсов определенного вида, то его внешнее дополнение можно рассматривать как систему, потребляющую произведенную предприятием продукцию и поставляющую ему внешние ресурсы. Таким образом, возникает вопрос о системном анализе взаимодействия предприятия и его внешнего дополнения. Своеобразным посредником в этом взаимодействии выступает часть предприятия, которую можно назвать «пограничной», т.е. совокупность элементов системы, которые систематически взаимодействуют как с ее внутренними элементами, так и с внешней средой (например, снабжение, сбыт).

Еще одна особенность организаций связана со специфическим механизмом адаптации в изменяющейся среде. Этот механизм — изменение структуры без вмешательства извне. В технических и живых системах в качестве основного механизма приспособления к внешним изменениям выступает «включение» и «выключение» связей, принадлежащих определенному (неизменному) множеству - множеству потенциально возможных связей. При этом гибкость системы, например мозга, достигается за счет большого (избыточного) числа потенциальных связей. В хозяйственной системе меняется само множество потенциально возможных связей вследствие перестроения ее структуры.

По характеру поведения хозяйственные системы являются самоорганизующимися системами. Они меняют свои цели, активно воздействуют на среду. Хозяйственные системы имеют свойства, позволяющие говорить о них как о системах самоорганизующихся, способных оказать влияние на уровень реализации собственной функции.

Современное предприятие является самоорганизующейся и самообучающейся системой. Важнейшим механизмом самоорганизации систем в новых условиях является самоорганизация, основанная на самообучении, превращение предприятия в обучающуюся организацию. Обучающаяся организация — это организация, непрерывно расширяющая свои возможности и компетенцию для формирования будущего; организация, способная к созданию, приобретению и передаче знаний, а также к изменению поведения; ориентирующаяся на развитие и использование своего информационного потенциала для создания более ценных знаний и информации, для изменения поведенческих процедур и улучшения результатов.

Важнейшая особенность хозяйственных систем в отличие от систем технических и живых состоит в том, что целенаправленным поведением обладают все элементы хозяйственной системы. По характеру целенаправленности организация не может быть однозначно отнесена к классу управляющих или управляемых систем. Каждый элемент хозяйственной системы обладает целенаправленным поведением, так как включает ЛПР с присущим ему целенаправленным поведением. Человек имеет цели, для достижения которых он принимает определенные хозяйственные решения.

В то же время наличие цели, являясь необходимым условием целенаправленного поведения, не является достаточным. Целенаправленным поведением обладает тот элемент (система), который имеет объективную возможность автономно выбирать и менять состав и/или приоритет целей. В технических и живых системах целенаправленным поведением обладает одно или ограниченное число элементов. Целостность хозяйственной системы обеспечивается распространением целенаправленного поведения на все ее элементы. Согласованное функционирование хозяйственной системы во времени и пространстве обеспечивается увязкой интересов отдельных звеньев структуры с реализацией функции системы в целом. Условием такой увязки являются информированность распорядителей и однородность правил принятия хозяйственных решений.

Из этой особенности вытекает очень важное следствие для теории и практики правления организациями. Хозяйственная система, строго говоря, не делится на управляющую и управляемую подсистемы. Всякое разделение хозяйственной системы на управляющую и управляемую подсистемы требует формулировки и соблюдения определенных условий в процессе проведения исследования или принятия управленческих решений. Эффективное управление в хозяйственной системе невозможно без формирования специального механизма согласования целенаправленности всех его частей.

Система управления организации как объект и предмет исследования

сущность управления;

понятие системы управления;

система управления как предмет исследования;

связи системы управления.

Самоорганизация хозяйственных систем осуществляется не автоматически или стихийно, а направленно с помощью механизмов и процессов управления. Управление является важнейшим атрибутом организации. Саму организацию часто рассматривают как систему, состоящую из двух основных подсистем — управляющей и управляемой (рис. 3.1, 3.2).

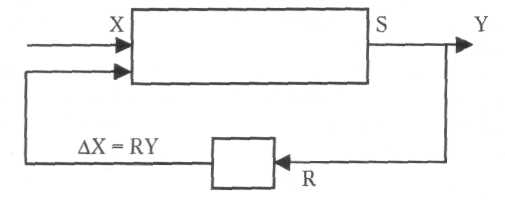

Рис. 3.1. Кибернетическое представление системы

В этой связи, представляется необходимым рассмотреть понятия управления и системы управления.

В современном мире управление рассматривается как наука и искусство. Это понимание основано на том, что организации — это сложные системы, управление которыми требует учета огромного числа факторов внешней и внутренней среды. Принятие управленческих решений в этих условиях — это искусство, базирующееся на знаниях, умениях, интуиции и опыте людей, управляющих организациями

Рис. 3.2. Системное представление организации

В центре современных взглядов на управление находится проблема гибкости и адаптивности к постоянным изменениям внешней среды, которые нередко диктуют стратегию и тактику организаций.

Использование в управлении системного подхода облегчает задачу рассмотрения организаций как открытых систем в единстве их составных частей и неразрывной связи их с внешним миром. Обобщением представлений об управлении служит следующее определение, принятое в кибернетике: под управлением понимаются процессы восприятия, переработки, хранения и передачи информации.

Управление представляет собой функцию организованных систем, обеспечивающую сохранение их структуры, поддержание режима деятельности, реализацию целей и рост организованности. В этом определении управление рассматривается как процесс, объективно присущий организации. Нет организации без управления. Оно может быть эффективным и повышать организованность системы, может быть неэффективным и приводить к снижению организованности. Таким образом, в хозяйственных системах содержание процесса управления состоит в изменении ее организованности. Осуществляется процесс управления в форме принятия и реализации хозяйственных решений. Данное определение управления инвариантно целям конкретной хозяйственной системы.

Необходимыми элементами управления являются: наличие системы, наличие цели, причинная связь элементов в системе, динамический характер системы, наличие управляющего параметра, движение и преобразование информации, обратная связь, наличие управляемой и управляющей подсистем и пр. Хозяйственные системы достаточно сложно разделить на управляющую и управляемую подсистемы.

Систему управления можно рассматривать двояко: а) в «широком» смысле — как систему, в которой осуществляется процесс принятия хозяйственных решений и б) в «узком» смысле — как управляющую подсистему. При этом, учитывая рассмотренные выше особенности хозяйственных систем, в частности то обстоятельство, что целенаправленное воздействие в хозяйственных системах распределено по всем системным элементам, можно утверждать, что в «широком» представлении системы управления тождественны хозяйственным системам. Иными словами, в качестве экономических систем управления, вообще говоря, могут рассматриваться любые системы, в которых осуществляется процесс принятия решений. В этом смысле системам управления присущи все рассмотренные выше особенности хозяйственных систем.

Определение содержания управления с точки зрения свойства организованности позволяет сформулировать функцию системы управления как «поддержание и рост организованности хозяйственной системы». Таким образом, систему управления организации следует рассматривать как систему поддержки хозяйственных решений, направленную на рост ее организованности. Именно процессы принятия решений определяют содержание процесса управления в хозяйственных системах и конкретный способ реализации системной функции управления — изменение организованности.

Рассмотрим систему управления организацией как предмет исследований, т.е. определим основные направления ее изучения.

Основным направлением исследований систем управления, в соответствии с данным выше определением, является изучение результатов, условий и основных факторов управления, обеспечивающих поддержку и рост организованности хозяйственной системы, в том числе:

изучение влияния системы управления на функционирование и развитие объекта управления, т.е. определение результативности (эффективности) системы управления и ее элементов;

определение «узких мест» (проблем) системы управления и ее элементов (в том числе существующих и возможных в будущем);

определение факторов, влияющих на эффективность системы управления и ее элементов (текущих и прогнозируемых);

о

пределение

резервов и направлений повышения

эффективности системы управления

и ее элементов (т.е. возможностей

существующих и потенциальных).

пределение

резервов и направлений повышения

эффективности системы управления

и ее элементов (т.е. возможностей

существующих и потенциальных).

Для систематизации основных направлений исследования системы управления можно использовать следующую таблицу (табл. 3.1).

Таблица 3.1 Основные направления исследования систем управления

При исследовании системы выделяются теоретические, эмпирические и теоретико-эмпирические исследования. Очевидно также, что исследования систем управления (ИСУ) можно классифицировать и по другим признакам:

по признаку системного измерения, как показано выше, выделяются такие исследования, как анализ, диагностика, прогнозирование, синтез;

по охвату объекта исследования: системные и локальные, в том числе функциональные; ситуационные;

по подходу к исследованию: нормативные и дескриптивные;

по охватываемому периоду времени: прогностические, ретроспективные, текущие;

по связи с принимаемыми решениями: стратегические, тактические, оперативные;

по степени детализации: обобщенные (агрегированные) и детализированные;

но частоте проведения: систематические, периодические, экспресс-исследования.

Ключевым направлением ИСУ является диагностика, которая ориентирована на выявление проблем управления, а также их идентификацию (качественную и количественную). Результатами диагностики, анализа, прогнозирования и синтеза являются: 1) выявленные проблемы системы управления; 2) оценка их влияния на объект управления; 3) определение источников, условий и факторов возникновения проблем; 4) предварительное определение возможных направлений преодоления проблем и повышения эффективности системы управления.

Важно обеспечить в процессе исследования преемственность и согласованность различных направлений.

Важнейшим условием и принципом управления организацией является наличие обратных связей (см. рис. 3.3). Выделяются два основных вида связей — прямые и обратные. Различие между прямой и обратной связями заключается в том, что прямая связь обеспечивает передачу воздействия (вещества, энергии, информации) с выхода одного элемента на вход другого, а обратная связь — с выхода некоторого элемента на вход того же элемента, либо непосредственно, либо через другие элементы.

Обратная связь подразумевает наличие канала для передачи информации (воздействия) с выхода управляемого объекта к его входу (прямо или через управляющий объект). Принцип обратной связи есть принцип коррекции входных воздействий в процессе управления на основе информации о состоянии выхода управляемой системы.

Управляемая система вместе с регулятором, корректирующим входные воздействия в зависимости от состояния выхода системы, образуют замкнутый контур, который носит название контура обратной связи (рис. 3.3).

Рис 1.4. Контур обратной связи

S — управляемая система; R — регулятор; X — вход (входные воздействия); ∆Х — корректирующие воздействия; Y — выход (выходные воздействия)

Часто, но не всегда, преобразования внутри системы S можно описать с помощью некоторой функции, которая ставит в соответствие каждому состоянию входа X состояние выхода Y.

Допустим, что в системе происходит прямое преобразование, состоящее в усилении входного воздействия на выходе. Такому преобразованию соответствует функция умножения численного параметра входа (например, силы звука) на некоторый коэффициент S, т.е. Y = SX. Такое преобразование называется пропорциональным. Показатель S = Y/X называется пропускной способностью системы.

Е сли

в регуляторе также происходит

пропорциональное преобразование, то

∆Х

= RY. Таким образом, на вход системы

поступает (X + ∆Х).

Тогда на выходе системы получим:

сли

в регуляторе также происходит

пропорциональное преобразование, то

∆Х

= RY. Таким образом, на вход системы

поступает (X + ∆Х).

Тогда на выходе системы получим:

Y = S(X + ∆Х) = S (X + RY) = SX + SRY.

Отсюда:

Y=SX/(1-SR).

Это основная формула теории автоматического регулирования. Она показывает связь, возникающую между состоянием выхода и входа регулируемой системы, с учетом поправки, вводимой регулятором R. Коэффициент Q = S/(1 - SR) называется пропускной способностью системы регулирования. Если бы регулятор отсутствовал, то пропускная способность равнялась бы S. Наличие регулятора приводит к изменению пропускной способности. В связи с этим коэффициент G = 1/(1 - SR) называется мультипликатором или регулятором обратной связи. Умножение на него преобразует пропускную способность регулируемой (управляемой) системы S в пропускную способность системы регулирования.

Принцип обратной связи — это универсальный принцип управления, позволяющий организации в изменяющейся среде достигать заданной цели. Экономические системы в рыночной среде обладают развитым механизмом обратных связей. В частности, рынок, играя роль стабилизатора экономики, имеет в своей основе именно отрицательные обратные связи. При недостаточном выпуске товаров цены на них повышаются, в результате чего появляются дополнительные стимулы к расширению производства. Это, в свою очередь, приводит к увеличению вложений средств на вход системы и, как следствие, к увеличению производства до необходимого уровня. И наоборот, рост выпуска продукции приводит к снижению цен на рынке и, следовательно, к уменьшению средств, поступающих на вход хозяйственной системы.

Динамика развития хозяйства такова, что все более значительную роль в нем приобретают положительные обратные связи. Выявление механизмов и схем обратных связей является необходимым элементом исследования систем управления.

М

Лекция 4 (1/2)

етодологические положения исследованиясистем управления. Методология и концепции исследований систем управления

компоненты методологии исследования;

проблемы исследования;

основные подходы к исследованию;

концепции исследований.

Любое исследование включает ряд компонентов, в том числе:

методологию исследования — совокупность целей, принципов, подходов, концепций, методов и процедур исследований;

объект и предмет исследования;

потребность в исследовании — конкретную проблему и степень ее остроты, настоятельность ее решения;

ресурсы исследования — комплекс средств и возможностей (информационных, экономических, квалификационных, временных и т.д.), обеспечивающих успешное проведение исследования;

процесс и организацию исследования — последовательность и порядок проведения исследования, включая распределение ответственности;

результаты исследования — рекомендации, модель, методику, проект, программу, план и др., способствующие успешному разрешению проблемы;

эффективность исследования — соотношение полученных результатов и затрат (ресурсов) на проведение исследования.

Методология любого исследования начинается с определения и формулирования его целей. Основные цели системного исследования организации по признаку искомого результата можно объединить в три класса: 1) выявление проблем в деятельности организации, 2) поиск направлений совершенствования функционирования и развития организации, 3) проектирование новой организации.

По направленности можно выделить следующие группы целей: поисковые, описательные, объяснительные, прогнозные. Цели можно классифицировать и в зависимости от типа исследований: теоретические, прикладные, локальные, системные и т.д.

Цель определяется потребностью в исследовании — наличием проблемы, противоречия, требующего разрешения.

Проблемой или проблемной ситуацией обычно называют расхождение между желаемым и действительным состоянием некоторого объекта (явления, процесса), которое может быть преодолено не единственным образом (т.е. когда имеется выбор). Иногда проблемой называют потенциальную возможность. Проблемы могут быть фундаментальными и прикладными, теоретическими и эмпирическими, общими и частными, локальными и системными, реальными и мнимыми. Для выбора подхода к исследованию очень важна классификация проблем, в том числе по степени структурности (структуризованные, неструктуризованные, слабо структуризованные — см. лекц. 2).

В основу исследований должна быть положена совокупность принципов, выполнение которых необходимо для успешного проведения исследования и получения достоверных результатов.

Следующей составляющей методологии исследования является подход — ракурс исследования, исходная позиция, с которой исследование начинается и которая определяет его направленность относительно цели. Подход также можно определить как общий метод исследования (например, диалектический подход).

Целесообразно разделить подходы к исследованию на общие (общенаучные) и частные.

Общие подходы могут быть теоретическими и эмпирическими, прикладными (опирающимися на задачи получения ближайшего результата) и фундаментальными (научными). Очень важно выделение дескриптивного (описательного) и нормативного (конструктивного) подходов к исследованиям. Выбор подхода зависит как от цели исследования, так и от наличия информации об объекте и предмете исследования. Так, описательным подходом следует пользоваться, если ставится цель изучения системы, но не ее реконструкции. Подход, например, определяет, какая из двух задач системного исследования будет рассматриваться — анализ или синтез.

Подход может быть аспектным и системным. Аспектный подход — это выбор одной грани проблемы, учитывая ее актуальность или ресурсы, выделенные на исследование. Например, проблема развития организации может иметь финансовый аспект, социальный, ресурсный и т.д.

Системный подход — это более высокий уровень методологии исследования, требующий максимально возможного учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и целостности, выделения главного и существенного, определения характера связей между аспектами, свойствами и характеристиками.

Подходы самым тесным образом связаны с определенной концепцией исследования, т.е. комплексом ключевых положений, определяющих общую направленность, структуру и последующие методики исследования. Концепция исследования представляет собой систему основополагающих взглядов, идей и принципов исследования, определяющих подход к исследовательской работе и организации ее проведения, способствующих разрешению проблем. Она должна определить содержание основных компонентов механизма разрешения исследовательских проблем. Например, концепция исследования системы управления есть комплекс основополагающих взглядов, идей, принципов, подходов и механизмов разрешения совокупности проблем управления, проявляющихся в изучаемой системе.

Исследование системы управления в своей основе должно строиться на определенной концепции.

Концепция должна определять прежде всего содержательное представление об объекте и предмете исследования. Концепция позволяет дать предварительное описание системного объекта, его структуру. В зависимости от проблем и целей исследования, а также знания о системе — это могут быть самые различные структуры. Например, можно представить организацию как совокупность системных элементов (функции, входов, выходов, элементов процессора). А можно описать ее в виде некоторой конфигурации. Характер (модель) описания организации в существенной степени зависит от целей исследования, а также от имеющейся информации об объекте.

Например, проблема исследования может состоять в изучении эффективности организации как производственно-технической единицы, преобразующей ресурсы в продукты. В этом случае предметом исследования является соответствующий аспект, «срез» организации, прежде всего совокупность ее производственно-технических и технологических процессов. В силу высокой связности различных процессов в исследование будут включены и другие процессы, например процессы снабжения и сбыта, процессы управления производством и подготовкой производства. Таким образом, предметом исследования будет некоторое «подпространство» системы «предприятие». «Ядро» такого «подпространства» должно быть определено на этапе формирования концепции. Далее, в ходе исследования его границы могут измениться, например расшириться за счет включения в рассмотрение других аспектов системы.

Содержательное представление объекта и предмета исследования может быть получено с помощью использования известных концепций организации, поскольку они также позволяют отразить некоторый подход к системе, либо определенный ее аспект «на своем языке». Так, поведенческие концепции помогают рассмотреть связи, присущие организации как социальной системе. Возможно применение сочетания нескольких концепций.

Помимо содержательного представления об объекте и предмете исследования концепция должна определять отправную точку исследования. При этом можно выделить пять основных подходов к исследованию (системному анализу): от проблемы, от объекта, от цели, от критерия, от процесса (в данном случае подходы следует трактовать как «частные» в отличие от общенаучных).

Подход «от проблемы» используется на раннем этапе жизни системы, характеризующемся наибольшей неопределенностью. Здесь важно выяснить, существует ли в действительности рассматриваемая проблема. Нередко затрачиваются большие усилия на решение несуществующих, кажущихся проблем, очень часто рассматриваемая проблема оказывается лишь симптомом совершенно иной проблемы в смежной области знания или практической деятельности. Возникновение кажущихся проблем обычно связано с потерей ориентации в условиях возрастающей ложности процессов производства и управления.

Установив наличие проблемы, переходят к ее точной формулировке. Сразу это обычно сделать не удается. Тогда используют анализ логической структуры проблемы, рассматривают развитие проблемы в прошлом и возможные пути ее развития в будущем, анализируют связи данной проблемы с другими проблемами. Одновременно «нащупываются» пути решения проблемы, и постепенно проблема получает все более точную формулировку.

Подход «от объекта» противоположен подходу от проблемы: здесь объект задан с самого начала, пусть даже он выбран случайно и приблизительно. Требуется найти и, четко определив, создать для него систему, решающую задачу или группу задач. Основное внимание здесь направлено на установление обоснованных границ между системой и ее окружением, обеспечивающих эффективное управление, на выявление структуры системы, состава подсистем, взаимосвязи подзадач. Практическое значение подхода «от объекта» заключается в выявлении роли каждого звена в управлении объектом, выявлении вклада в решение общей задачи, установлении адресности частных задач, в привязке общесистемных функций к конкретным исполнителям.

В ряде случаев, когда границы и состав системы уже достаточно ясны, главным объектом исследования становятся сами задачи, решаемые системой: определение ее целей, средств достижения целей и порядка распределения этих средств по отдельным направлениям (подцелям). Это отличительная особенность подхода «от цели». Он включает в себя определение главной, генеральной цели, определение подцелей всех уровней, т. е. декомпозицию цели, выявление потребностей в ресурсах и процессах их использования, выявление наличных мощностей и ресурсов, прогноз результатов будущего развития системы, прогноз будущей ресурсной ситуации и формирование на этой основе стратегии развития системы.

Подход к исследованию «от целей» направлен в конечном счете на создание организационной системы, способной путем координации деятельности многих исполнителей обеспечить достижение поставленной цели. С подходом «от цели» тесно связан подход «от критерия». Обычно критерием называют требования, определяющие правила однозначного выбора средств достижения цели. Соизмеряя цель со средствами, результаты с затратами, критерий выражает меру целесообразности достижения цели данными средствами и может быть использован для оценки качества работы системы и ее частей.

Принципы исследования систем управления

общие принципы исследований;

принципы системных исследований;

принципы исследований хозяйственных систем и систем управления.

Исследования систем управления базируются, во-первых, на общих принципах исследования, во-вторых, на принципах исследования систем (любой природы), а в-третьих, на специфических принципах исследования хозяйственных систем и систем управления.