- •Тема 1: основы

- •1.Организационный момент.

- •2.Основной материал:

- •1.Магнитное поле и его свойства:

- •II. Силовая характеристика магнитного

- •1) Для прямых токов

- •2) Для круговых токов:

- •III. Действие магнитного поля на проводник с током:

- •V. Применение закона Ампера:

- •1) Принцип действия электродвигателя:

- •2) Электроизмерительные приборы:

- •5. Закрепление пройденного материала:

- •7. Домашнее задание:

- •1.Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •3.Основной материал:

- •1. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд:

- •2. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле:

- •3. Применение силы Лоренца:

- •4. Проявление силы Лоренца в природе:

- •4. Закрепление пройденного материала:

- •1. Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •1). Магнитная проницаемость –

- •2). Три класса магнитных веществ:

- •3. Применение ферромагнетиков.

- •4. Закрепление пройденного материала:

- •1.Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •3.Основной материал:

- •1. Опыты Фарадея:

- •2. Магнитный поток:

- •3.Явление электромагнитной индукции:

- •4. Правило Ленца:

- •5. Закон электромагнитной индукции:

- •6. Применение правила Ленца в законе электромагнитной индукции:

- •7. Вихревое электрическое поле:

- •8. Применение явления электромагнитной индукции:

- •I. Эдс индукции в движущемся проводнике.

- •II. Электродинамический микрофон.

- •III. Применение явления электромагнитной индукции:

- •1) Схема замыкания:

- •2) Схема размыкания:

- •2) Аналогия самоиндукции и инерции.

- •3) Индуктивность.

- •1.Организационный момент.

- •3.Основной материал:

- •III. Аналогия механических и электромагнитных колебаний:

- •I. Уравнение колебаний в контуре.

- •II. Аналогия уравнений механических и электромагнитных колебаний.

- •III. Гармонические колебания.

- •IV. Характеристики гармонических колебаний:

- •V. Гармонические колебания силы тока:

- •II. Активное сопротивление (r):

- •III. Мощность в цепи переменного тока с активным сопротивлением:

- •IV. Действующие значения силы тока и напряжения.

- •V. Емкостное сопротивление (хс):

- •VI. Индуктивное сопротивление (хl):

- •VII. Закон Ома для цепи переменного тока:

- •I. Резонанс в электрической цепи.

- •III. Работа генератора на транзисторе:

- •IV. Основные элементы автоколебательной системы:

- •2.Устройство и принцип действия индукционного генератора переменного

- •I. Подготовка к усвоению новой темы:

- •II. Основной материал:

- •2 . Работа нагруженного трансформатора:

- •3). Демонстрация работы трансформатора:

- •III. Закрепление пройденного материала:

- •1). Лабораторные исследования по фрагменту фильма:

- •IV. Подведение итогов урока:

- •Холостой ход трансформатора (без нагрузки):

- •2. Работа нагруженного трансформатора

- •Применение в источниках питания

- •Другие применения трансформатора

- •1.Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •3.Основной материал:

- •1. Механизм распространения упругих

- •2. Виды волн:

- •4. Уравнение плоской волны:

- •7) Стоячие волны:

- •3. Характеристики волн:

- •3)Скорость распространения волны (V):

- •5. Энергия волны:

- •1) Условие максимума:

- •2) Условие минимума:

- •4. Закрепление пройденного материала:

- •1.Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •3.Основной материал:

- •1.Звуковые волны:

- •2. Приемники звуковых волн:

- •3. Звуковые явления:

- •4. Физические характеристики звука:

- •3) Интенсивность звуковой волны

- •Электромагнитные волны распространяются в веществе с конечной скоростью

- •4. Электромагнитные волны переносят энергию.

- •6. Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно

- •Создать электромагнитные колебания высокой частоты;

- •Открыть колебательный контур.

- •I. Основы фотометрии:

- •1) Интерференция на тонких пленках (Гюйгенс)

- •2) Кольца Ньютона

- •1 Луч образовался при отражении света от выпуклой поверхности линзы;

- •I. Виды излучений:

- •II. Распределение энергии в спектре:

- •III. Спектральные аппараты.

- •Основы специальной теории относительности:

- •I. Принцип относительности и законы электродинамики:

- •II. Постулаты теории относительности

- •1. Принцип относительности

- •III. Относительность одновременности:

- •IV. Следствия из постулатов Эйнштейна: Основы специальной теории относительности:

- •1) Относительность промежутков времени:

- •2) Относительность расстояний

- •3) Релятивистский закон сложения скоростей (V ≈ c)

- •4) Зависимость массы от скорости

- •5) Основной закон релятивистской механики

- •5. Связь между массой и энергией:

- •I. Тепловое излучение тел:

- •II. "Ультрафиолетовая катастрофа":

- •1) Наблюдение фотоэффекта:

- •2) Изучение фотоэффекта:

- •2. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, т. Е. Наименьшая частота νmin , при которой еще возможен внешний фотоэффект.

- •3. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.

- •IV. Фотоны.

- •V. Корпускулярно-волновой дуализм:

- •VI. Применение фотоэффекта:

- •1. Вакуумные фотоэлементы:

- •2. Полупроводниковые фотоэлементы:

- •Физика атома и атомного ядра

- •I. Строение атома:

- •III. Модель атома водорода по Бору.

- •IV. Опыты Франка и Герца.

- •V. Лазеры

- •I. Методы регистрации заряженных частиц:

- •1) Сцинтилляционный счетчик

- •2) Счетчик Гейгера:

- •II. Открытие радиоактивности

- •III. Закон радиоактивного распада.

- •I. Открытие протона:

- •II. Открытие нейтрона:

- •III. Строение атома:

- •IV. Особенности взаимодействия нуклонов:

- •V. Энергия связи атомных ядер:

- •1. Механизм деления ядра урана:

- •2. Цепная ядерная реакции:

- •В атомных бомбах цепная неуправляемая ядерная реакция возникает при быстром соединении двух кусков , каждый из которых имеет массу несколько ниже критической.

- •Предпосылки

- •Принцип действия

- •I. Тепловое излучение тел:

- •II. "Ультрафиолетовая катастрофа":

- •1) Наблюдение фотоэффекта:

- •2) Изучение фотоэффекта:

- •2. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, т. Е. Наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

- •3. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.

- •IV. Фотоны.

- •V. Корпускулярно-волновой дуализм:

- •VI. Применение фотоэффекта:

- •1. Вакуумные фотоэлементы:

- •2. Полупроводниковые фотоэлементы:

- •Физика атома и атомного ядра

- •I. Строение атома:

- •1. Электронная модель - Модель Лоренца:

- •III. Модель атома водорода по Бору.

- •IV. Опыты Франка и Герца.

- •V. Лазеры

- •Физика атома и атомного ядра

- •I. Строение атома:

- •III. Модель атома водорода по Бору.

- •IV. Опыты Франка и Герца.

II. Постулаты теории относительности

В основе специальной теории относительности лежат два принципа или постулата, сформулированные Эйнштейном в 1905 г.

1. Принцип относительности

(принципом относительности Эйнштейна): все законы природы инвариантны по отношению к переходу от одной инерциальной системы отсчета к другой.

Это означает, что во всех инерциальных системах физические законы (не только механические) имеют одинаковую форму. Таким образом, принцип относительности классической механики обобщается на все процессы природы, в том числе и на электромагнитные.

Принцип постоянства скорости света: скорость света в вакууме одинакова для всех ИСО, она не зависит ни от скорости движения источникани от скорости приемника светового сигнала.

Скорость света в СТО - это предельная скорость передачи взаимодействий и сигналов из одной точки пространства в другую.

Эти принципы следует рассматривать как обобщение всей совокупности опытных фактов. Следствия из теории, созданной на основе этих принципов, подтверждались бесконечными опытными проверками. СТО позволила разрешить все проблемы «доэйнштейновской» физики и объяснить «противоречивые» результаты известных к тому времени экспериментов в области электродинамики и оптики. В последующее время СТО была подкреплена экспериментальными данными, полученными при изучении движения быстрых частиц в ускорителях, атомных процессов, ядерных реакций и т. п.

III. Относительность одновременности:

Для того чтобы в выбранной системе отсчета выполнять измерения промежутка времени между двумя событиями (например, началом и концом какого-либо процесса), происходящими в одной и той же точке пространства, достаточно иметь эталонные часы. Наибольшей точностью в настоящее время обладают часы, основанные на использовании собственных колебаний молекул аммиака (молекулярные часы) или атомов цезия (атомные часы). Измерение промежутка времени опирается на понятие одновременности: длительность какого-либо процесса определяется путем сравнения с промежутком времени, отделяющим показание часов, одновременное с концом процесса, от показания тех же часов, одновременного с началом процесса. Если же оба события происходят в разных точках системы отсчета, то для измерения промежутков времени между ними в этих точках необходимо иметь синхронизованные часы.

Эйнштейновское определение процедуры синхронизации часов основано на независимости скорости света в пустоте от направления распространения. Пусть из точки A в момент времени t1 по часам A отправляется короткий световой импульс. Пусть время прихода импульса в B и отражения его назад на часах B есть t'. Наконец, пусть отраженный сигнал возвращается в A в момент t2 по часам A. Тогда по определению часы в A и B идут синхронно, если t' = (t1 + t2) / 2.

Синхронизация часов в СТО.

Существование единого мирового времени, не зависящего от системы отсчета, которое принималось как очевидный факт в классической физике, эквивалентно неявному допущению о возможности синхронизации часов с помощью сигнала, распространяющегося с бесконечно большой скоростью.

Итак, в разных точках выбранной системы отсчета можно расположить синхронизованные часы. Теперь можно дать определение понятия одновременности событий, происходящих в пространственно-разобщенных точках: эти события одновременны, если синхронизованные часы показывают одинаковое время.

а) наблюдение вспышки с помощью синхронизированных часов в покоящейся СО:

υ=0, S1=S2 , c=const =>t1 = t2

б) наблюдение вспышки с помощью синхронизированных часов в движущейся СО:

υ≠0, S2 > S1 ,c=const =>t1 ≠ t2,

т.к. часы А удаляются, а часы В приближаются.

Из а) и б) => часы идут неодинаково (показывают неодинаковое время, т.к. свет до часов А идет дольше) => происходит замедление времени.

Согласно представлениям классической механики два события, происходящие одновременно в какой–либо ИСО, является одновременными и в любой другой ИСО.

Из второго постулата теории относительности, согласно которому скорость распространения сигналов является величиной конечной => в разных ИСО время течет по-разному. Поэтому согласно теории относительности события, являющиеся одновременными в одной ИСО, неодновременны в другой ИСО движущейся относительно первой => одновременность пространственно разделенных событий относительна.

Преобразования Лоренца

Классические преобразования Галилея несовместимы с постулатами СТО и, следовательно, должны быть заменены другими преобразованиями. Эти новые преобразования должны установить связь между координатами (x, y, z) и моментом времени t события, наблюдаемого в системе отсчета K, и координатами (x', y', z') и моментом времени t' этого же события, наблюдаемого в системе отсчета K'.

Кинематические формулы преобразования координат и времени в СТО называются преобразованиями Лоренца. Они были предложены в 1904 году еще до появления СТО как преобразования, относительно которых инвариантны уравнения электродинамики.

1) Преобразования Лоренца отличаются от преобразований Галилея только при движении со скоростями, близкими к скорости света. Если же движение происходит с небольшими скоростями, то получаются преобразования Галилея. 2) Преобразования Лоренца выражают новые представления о пространстве и времени. Законы Ньютона инвариантны относительно преобразований Галилея, не инвариантны относительно преобразований Лоренца => законы классической механики не могут описывать движения тел со скоростями, близкими к скорости света.

3) Преобразования Лоренца показывают связь времени с пространственными координатами и скоростью движения систем отсчета.

Для случая, когда система K' движется относительно K со скоростью υ вдоль оси x, преобразования Лоренца имеют вид:

K

K → K'

β = υ / c.

β = υ / c.

4) Преобразования Лоренца ставят скорость света в вакууме в исключительное положение. Это максимально возможная скорость движения любых тел.

Из преобразований Лоренца вытекает целый ряд следствий. В частности, из них следует релятивистский эффект замедления времени и лоренцево сокращение длины. Пусть, например, в некоторой точке x' системы K' происходит процесс длительностью τ0 = t'2 – t'1 (собственное время), где t'1 и t'2 – показания часов в K' в начале и конце процесса. Длительность τ этого процесса в системе K будет равна

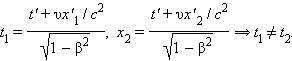

Аналогичным образом, можно показать, что из преобразований Лоренца вытекает релятивистское сокращение длины. Одним из важнейших следствий из преобразований Лоренца является вывод об относительности одновременности. Пусть, например, в двух разных точках системы отсчета K' (x'1 ≠ x'2) одновременно с точки зрения наблюдателя в K' (t'1 = t'2 = t') происходят два события. Согласно преобразованиям Лоренца, наблюдатель в системе K будет иметь

Следовательно, в системе K эти события, оставаясь пространственно разобщенными, оказываются неодновременными. Более того, знак разности t2 – t1 определяется знаком выражения υ(x'2 – x'1), поэтому в одних системах отсчета первое событие может предшествовать второму, в то время как в других системах отсчета, наоборот, второе событие предшествует первому. Этот вывод СТО не относится к событиям, связанным причинно-следственными связями, когда одно из событий является физическим следствием другого. Можно показать, что в СТО не нарушается принцип причинности, и порядок следования причинно-следственных событий одинаков во всех инерциальных системах отсчета.