- •Тема 1: основы

- •1.Организационный момент.

- •2.Основной материал:

- •1.Магнитное поле и его свойства:

- •II. Силовая характеристика магнитного

- •1) Для прямых токов

- •2) Для круговых токов:

- •III. Действие магнитного поля на проводник с током:

- •V. Применение закона Ампера:

- •1) Принцип действия электродвигателя:

- •2) Электроизмерительные приборы:

- •5. Закрепление пройденного материала:

- •7. Домашнее задание:

- •1.Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •3.Основной материал:

- •1. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд:

- •2. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле:

- •3. Применение силы Лоренца:

- •4. Проявление силы Лоренца в природе:

- •4. Закрепление пройденного материала:

- •1. Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •1). Магнитная проницаемость –

- •2). Три класса магнитных веществ:

- •3. Применение ферромагнетиков.

- •4. Закрепление пройденного материала:

- •1.Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •3.Основной материал:

- •1. Опыты Фарадея:

- •2. Магнитный поток:

- •3.Явление электромагнитной индукции:

- •4. Правило Ленца:

- •5. Закон электромагнитной индукции:

- •6. Применение правила Ленца в законе электромагнитной индукции:

- •7. Вихревое электрическое поле:

- •8. Применение явления электромагнитной индукции:

- •I. Эдс индукции в движущемся проводнике.

- •II. Электродинамический микрофон.

- •III. Применение явления электромагнитной индукции:

- •1) Схема замыкания:

- •2) Схема размыкания:

- •2) Аналогия самоиндукции и инерции.

- •3) Индуктивность.

- •1.Организационный момент.

- •3.Основной материал:

- •III. Аналогия механических и электромагнитных колебаний:

- •I. Уравнение колебаний в контуре.

- •II. Аналогия уравнений механических и электромагнитных колебаний.

- •III. Гармонические колебания.

- •IV. Характеристики гармонических колебаний:

- •V. Гармонические колебания силы тока:

- •II. Активное сопротивление (r):

- •III. Мощность в цепи переменного тока с активным сопротивлением:

- •IV. Действующие значения силы тока и напряжения.

- •V. Емкостное сопротивление (хс):

- •VI. Индуктивное сопротивление (хl):

- •VII. Закон Ома для цепи переменного тока:

- •I. Резонанс в электрической цепи.

- •III. Работа генератора на транзисторе:

- •IV. Основные элементы автоколебательной системы:

- •2.Устройство и принцип действия индукционного генератора переменного

- •I. Подготовка к усвоению новой темы:

- •II. Основной материал:

- •2 . Работа нагруженного трансформатора:

- •3). Демонстрация работы трансформатора:

- •III. Закрепление пройденного материала:

- •1). Лабораторные исследования по фрагменту фильма:

- •IV. Подведение итогов урока:

- •Холостой ход трансформатора (без нагрузки):

- •2. Работа нагруженного трансформатора

- •Применение в источниках питания

- •Другие применения трансформатора

- •1.Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •3.Основной материал:

- •1. Механизм распространения упругих

- •2. Виды волн:

- •4. Уравнение плоской волны:

- •7) Стоячие волны:

- •3. Характеристики волн:

- •3)Скорость распространения волны (V):

- •5. Энергия волны:

- •1) Условие максимума:

- •2) Условие минимума:

- •4. Закрепление пройденного материала:

- •1.Организационный момент:

- •2. Проверка домашнего задания:

- •3.Основной материал:

- •1.Звуковые волны:

- •2. Приемники звуковых волн:

- •3. Звуковые явления:

- •4. Физические характеристики звука:

- •3) Интенсивность звуковой волны

- •Электромагнитные волны распространяются в веществе с конечной скоростью

- •4. Электромагнитные волны переносят энергию.

- •6. Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно

- •Создать электромагнитные колебания высокой частоты;

- •Открыть колебательный контур.

- •I. Основы фотометрии:

- •1) Интерференция на тонких пленках (Гюйгенс)

- •2) Кольца Ньютона

- •1 Луч образовался при отражении света от выпуклой поверхности линзы;

- •I. Виды излучений:

- •II. Распределение энергии в спектре:

- •III. Спектральные аппараты.

- •Основы специальной теории относительности:

- •I. Принцип относительности и законы электродинамики:

- •II. Постулаты теории относительности

- •1. Принцип относительности

- •III. Относительность одновременности:

- •IV. Следствия из постулатов Эйнштейна: Основы специальной теории относительности:

- •1) Относительность промежутков времени:

- •2) Относительность расстояний

- •3) Релятивистский закон сложения скоростей (V ≈ c)

- •4) Зависимость массы от скорости

- •5) Основной закон релятивистской механики

- •5. Связь между массой и энергией:

- •I. Тепловое излучение тел:

- •II. "Ультрафиолетовая катастрофа":

- •1) Наблюдение фотоэффекта:

- •2) Изучение фотоэффекта:

- •2. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, т. Е. Наименьшая частота νmin , при которой еще возможен внешний фотоэффект.

- •3. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.

- •IV. Фотоны.

- •V. Корпускулярно-волновой дуализм:

- •VI. Применение фотоэффекта:

- •1. Вакуумные фотоэлементы:

- •2. Полупроводниковые фотоэлементы:

- •Физика атома и атомного ядра

- •I. Строение атома:

- •III. Модель атома водорода по Бору.

- •IV. Опыты Франка и Герца.

- •V. Лазеры

- •I. Методы регистрации заряженных частиц:

- •1) Сцинтилляционный счетчик

- •2) Счетчик Гейгера:

- •II. Открытие радиоактивности

- •III. Закон радиоактивного распада.

- •I. Открытие протона:

- •II. Открытие нейтрона:

- •III. Строение атома:

- •IV. Особенности взаимодействия нуклонов:

- •V. Энергия связи атомных ядер:

- •1. Механизм деления ядра урана:

- •2. Цепная ядерная реакции:

- •В атомных бомбах цепная неуправляемая ядерная реакция возникает при быстром соединении двух кусков , каждый из которых имеет массу несколько ниже критической.

- •Предпосылки

- •Принцип действия

- •I. Тепловое излучение тел:

- •II. "Ультрафиолетовая катастрофа":

- •1) Наблюдение фотоэффекта:

- •2) Изучение фотоэффекта:

- •2. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, т. Е. Наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

- •3. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.

- •IV. Фотоны.

- •V. Корпускулярно-волновой дуализм:

- •VI. Применение фотоэффекта:

- •1. Вакуумные фотоэлементы:

- •2. Полупроводниковые фотоэлементы:

- •Физика атома и атомного ядра

- •I. Строение атома:

- •1. Электронная модель - Модель Лоренца:

- •III. Модель атома водорода по Бору.

- •IV. Опыты Франка и Герца.

- •V. Лазеры

- •Физика атома и атомного ядра

- •I. Строение атома:

- •III. Модель атома водорода по Бору.

- •IV. Опыты Франка и Герца.

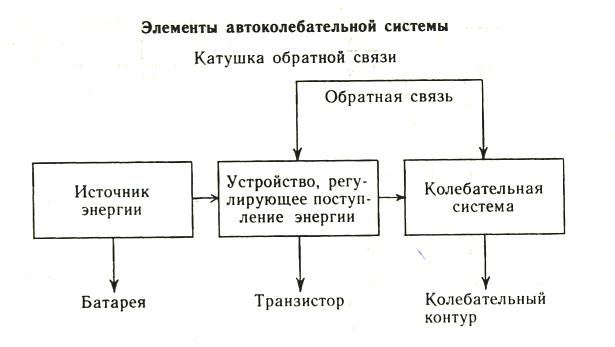

IV. Основные элементы автоколебательной системы:

Самостоятельно по § 36, стр. 109.

Название, назначение, чем является в генераторе на транзисторе.

Источник энергии, поддерживающий незатухающие колебания (источник постоянного тока);

Колебательная система (колебательный контур);

Устройство, обеспечивающее обратную связь, управляющее "клапаном" (катушка индуктивности).

2.Устройство и принцип действия индукционного генератора переменного

тока:

Виды генераторов:

1. Гальванический элемент Вольта (Ехим→Еэл);

2. Электрофорная (электростатическая)

машина (Емех→ Еэл);

3. Солнечные батареи (Евн→ Еэл);

4. Электромеханические индукционные генераторы переменного тока.

Устройство: 1. ротор – обмотка, в которой

индуцируется ток;

2. статор – электромагниты;

3. возбудитель.

Принцип действия основан на явлении электромагнитной индукции.

Урок изучения и закрепления новых знаний (2 академических часа).

Тема: Передача электроэнергии. Трансформаторы.

Задачи урока:

1. Повторить принцип получения переменного электрического

тока (генерирование электроэнергии)

2. Повторить явление электромагнитной индукции;

3. Сформировать общее представление о передаче электроэнергии;

4. Изучить принцип действия устройства и применения

трансформатора;

5. Раскрыть социальную значимость физических знаний.

Этапы урока:

I. Подготовка к усвоению новой темы:

Передача электроэнергии представляет собой по сути дела передачу переменного электрического тока.

1. Переменный электрический ток получил широкое применение,

вспомним принцип его получения.

(С помощью электромеханического индукционного генератора

переменного тока (учителем демонстрируется работа модели генератора).)

2. Устройство.

(1. ротор – обмотка, в которой индуцируется переменная ЭДС;

2. Статор – электромагнит)

3. Принцип действия.

(Основан на явлении электромагнитной индукции –

явление возникновения индукционного тока при изменении магнитного

потока.)

4. Раскрыть сущность этого явления.

(Переменный магнитный поток пронизывает замкнутый контур,

порождает вихревое электрическое поле, ЭДС которого возбуждает

индукционный ток в контуре.)

5. Определение направления индукционный тока.

(По правилу Ленца: возникший в замкнутом контуре индукционный ток

своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного

потока, которым он вызван.)

II. Основной материал:

1). Мотивация: Трудно приставить существование современной цивилизации без электроэнергии. Если в нашей квартире отключается свет хотя бы на несколько минут, то мы уже испытываем многочисленные неудобства. А что произойдет при отключении электроэнергии на несколько часов! (Это мы все на себе испытали в 2005 году 25 мая, когда должен был пройти последний звонок во всех школах. Возникли транспортные затруднения, так как перестало работать метро, троллейбусы, трамваи и т.д.). Вот почему так важно представлять физические основы получения, передачи и использования переменного электрического тока.

Ведь именно переменный электрический ток – основной источник электроэнергии. Электроэнергия обладает неоспоримыми имуществами перед всеми другими видами энергии. Во-первых, ее можно по проводам передавать на огромные расстояния (транспортабельность). Во-вторых, электрическую энергию удобно распределять между потребителями разной мощности (дробимость). В-третьих. с помощью достаточно простых устройств ее можно превратить в другие форы энергии: механическую. внутреннюю. химическую и т.д. (превращаемость).

Крупный город потребляет электрическую мощность порядка 20 МВт. Электроэнергия производится вблизи источников топлива или гидроресурсов, в то время как ее потребители находятся повсеместно.

Поэтому возникает необходимость в передаче энергии на большие расстояния, но при большой длине линии электропередач ее электрическое сопротивление становится значительным, т.к. . Провода под действием электрического тока сильно нагреваются согласно закону

Ленца -Джоуля:

![]() что приводит к существенным потерям

энергии.

что приводит к существенным потерям

энергии.

Сопротивление 1 км двухпроводной линии из медного провода диаметром 1 см, составляет 1 Ом, тогда при передаче электроэнергии при напряжении 220 В потери мощности составляют:

![]()

При передаче на расстоянии 100 км потеря энергии составляет 8 108 кВт∙ч. При стоимости 1 кВт∙ч 2 рубля потери оцениваются 1,6 млрд. руб. в час.

Значительно

уменьшить сопротивление линии

электропередач практически невозможно.

Например при передачи энергии по медным

проводам при напряжении 220 В (напряжение,

которым мы пользуемся в быту) с учетом

потерь энергии всего в 1% (т.е. Pп

= 200 кВт) их площадь поперечного сечения

должна была бы составлять:

Если бы мы решили

передавать энергию при напряжении 220

В, то нам пришлось бы вести линию из

медного провода, каждый метр которого

имел бы массу:![]()

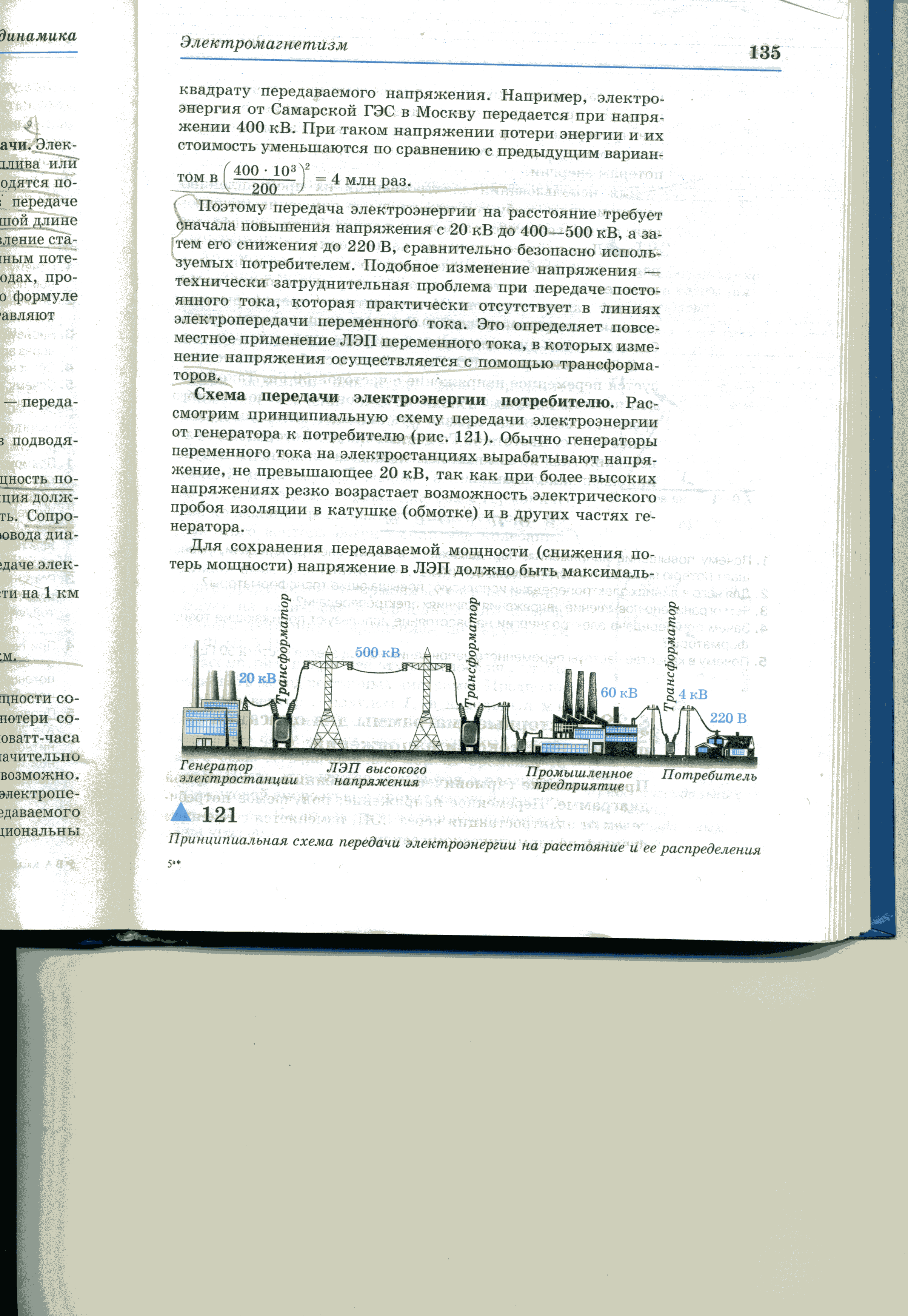

Поэтому уменьшение потерь мощности в ЛЭП достигается за счет повышения предаваемого напряжения.

Например электроэнергия от Самарской ГЭС передается в Москву при напряжении 400 кВ, это приводит к уменьшению потерь мощности в 4 млн раз (при этом потери составляют уже 5 000 руб. в час). Поэтому передача электроэнергии на большие расстояния требует сначала повышения напряжения с 20 кВ до 400-500 кВ, а затем его снижение до 220 В, сравнительно безопасно используемых потребителем. Подобное изменение напряжения осуществляется в ЛЭП переменного тока. Переменный ток имеет то преимущество, перед постоянным, что напряжение и силу тока можно в широких пределах преобразовывать (трансформировать) почти без потерь энергии.

С хема

ЛЭП:

схема и видеофрагмент (модель линии

электропередач).

хема

ЛЭП:

схема и видеофрагмент (модель линии

электропередач).

2). Трансформатор (преобразователь)

Электрический ток никогда не получил бы такого широкого применения, если бы его нельзя было преобразовать почти без потерь энергии.

Это стало возможным благодаря изобретению трансформатора.

Трансформатор - (от лат. transformo - преобразую) — статическое (не имеющее подвижных частей) устройство по преобразованию переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте без существенных потерь мощности, основанное на принципе электромагнитной индукции.

Историческая справка: (сообщается учеником – информатором):

Создание трансформатора стало возможным после открытия явления электромагнитной индукции выдающимися учеными первой половины XIX в. англичанином М. Фарадеем (1831). Широко известен опыт Фарадея с железным кольцом, на котором были намотаны две изолированные друг от друга обмотки, первичная, соединенная с батареей, и вторичная – с гальванометром, стрелка которого отклонялась при размыкании и замыкании первичной цепи. Можно считать, что устройство Фарадея представляло собой прообраз современного трансформатора. Первыми электрическими приборами, в которых использовалось явление электромагнитной индукции, были индукционные катушки. В них при размыкании первичной обмотки во вторичной наводилась значительная по величине ЭДС, вызывавшая между концами этой обмотки большие искры. Таких приборов в течение 1835–1844 годов было запатентовано несколько десятков. Наиболее совершенной была индукционная катушка немецкого физика Г.Д. Румкорфа. Первое успешное применение индукционной катушки было осуществлено в начале 40-х годов XIX века российским академиком Б.С. Якоби (1801–1874) для воспламенения пороховых зарядов подводных электрических мин. Сооруженные под его руководством минные заграждения в Финском заливе преградили путь к Кронштадту двум англо-французским эскадрам. Впервые индукционная катушка в качестве трансформатора была применена талантливым русским электротехником-изобретателем Павлом Николаевичем Яблоковым (1847–1894). В 1876 г. он изобрел знаменитую «электрическую свечу» – первый источник электрического света, получивший широкое применение и известный под названием «русского света». Благодаря своей простоте «электрическая свеча» в течение нескольких месяцев распространилась по всей Европе и даже достигла покоев персидского шаха и короля Камбоджи. Для одновременного включения в электрическую сеть большого числа свечей Яблочков изобрел систему «дробления электрической энергии» посредством индукционных катушек. Патенты на «свечу» и схему их включения он получил в 1876 г. во Франции, куда вынужден был уехать из России, чтобы не попасть в «долговую» тюрьму. (Он владел небольшой электротехнической мастерской и увлекался экспериментированием с приборами, которые брал для ремонта, не всегда вовремя расплачиваясь с кредиторами.) В разработанной Яблочковым системе «дробления электрической энергии» первичные обмотки индукционных катушек включались последовательно в сеть переменного тока, а во вторичные обмотки могло включаться различное число «свечей», режим работы которых не зависел от режима других. Как указывалось в патенте, такая схема позволяла «осуществлять раздельное питание нескольких осветительных приборов с разной силой света от единого источника электричества». Совершенно очевидно, что в этой схеме индукционная катушка работала в режиме трансформатора. Если в первичную сеть включался генератор постоянного тока, Яблочков предусматривал установку специального прерывателя. Патенты на включение свечей посредством трансформаторов были получены Яблочковым во Франции (1876), Германии и Англии (1877), в России (1878). И когда несколько лет спустя начался спор о том, кому принадлежит приоритет в изобретении трансформатора, французское общество «Электрическое освещение», выдавшее 30 ноября 1876 г., в сообщении подтверждало приоритет Яблочкова: в патенте «...был описан принцип действия и способы включения трансформатора». Сообщалось также, что «приоритет Яблочкова признан и в Англии». Схема «дробления электрической энергии» посредством трансформаторов демонстрировалась на электрических выставках в Париже и Москве. Эта установка была прообразом современной электрической сети с основными элементами: первичный двигатель – генератор – линия передачи – трансформатор – приемник. Выдающиеся заслуги Яблочкова в развитии электротехники были отмечены высшей наградой Франции – Орденом Почетного легиона. В 1882 г. лаборант Московского университета И.Ф. Усагин демонстрировал на Промышленной выставке в Москве схему «дробления» Яблочкова, но во вторичные обмотки катушек включил различные приемники: электродвигатель, нагревательную спираль, дуговую лампу, электрические свечи. Этим он впервые продемонстрировал универсальность переменного тока и был награжден серебряной медалью. В 1888 году Усагин сконструировал более совершенный трансформатор.

Изобретения Яблочкова дали мощный толчок применению переменного тока. В разных странах стали создаваться электротехнические предприятия для изготовления генераторов переменного тока и совершенствования аппаратов для его трансформации. Когда возникла необходимость передачи электроэнергии на большие расстояния, использование для этих целей постоянного тока высокого напряжения оказалось неэффективным. Первая электропередача на переменном токе была осуществлена в 1883 г. для освещения Лондонского метрополитена, длина линии составляла около 23 км.

Устройство:

![]()

1. Две катушки: первичная I подключена к источнику переменного тока, вторичная II

подключается к потребителю надетые на

2. Замкнутый сердечник (магнитопровод): набор, изолированных между собой,

пластин из трансформаторной стали (ферритовый сердечник для быстрого

перемагничивания).

Принцип действия: основан на явлении электромагнитной индукции:

1. Холостой ход трансформатора (без нагрузки): при прохождении

переменного

тока по I

переменного

тока по I

обмотке возникает

переменное магнитное поле, магнитный поток которого (существует практически только внутри сердечника, т.к. он концентрирует магнитное поле) пронизывает II обмотку, порождает вихревое электрическое поле и возбуждает ЭДС индукции в каждой обмотке, которая пропорциональна производной магнитного потока согласно закону электромагнитной индукции:

![]()

В I обмотке N1 витков => полная ЭДС: е1=N1∙e

В о

II

обмотке N2

витков => полная ЭДС: е2=N2∙e

о

II

обмотке N2

витков => полная ЭДС: е2=N2∙e

![]()

Когда II обмотка ни к чему не подключена (холостой ход), ЭДС индукции в I обмотке практически полностью компенсирует потери напряжения источника питания, поэтому ток в I обмотке невелик и определяется в основном ее индуктивным сопротивлением.

Активное

сопротивление

обмоток трансформатора мало, тогда

![]()

Так как II

обмотка разомкнута – ток в ней не течет,

то

![]()

Мгновенные значения ЭДС е1 и е2 изменяются синфазно (одновременно достигают максимума и одновременно проходят через нуль). Поэтому их отношение можно заменить отношением действующих значений Е1 и Е2 этих ЭДС тогда их отношение можно записать так:

![]()

коэффициент трансформации

1. При к>1 трансформатор понижающий(U2<U1)

2. При к<1 трансформатор повышающий(U2>U1)