- •Рекомендуемая литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

- •Глава 1. Введение в дисциплину, предмет региональной экономики

- •Территориальный аспект национальной экономики

- •Цели и средства реализации региональной экономической политики

- •Региональные хозяйственные комплексы

- •5. Методы исследования

- •Глава 2. Единое экономическое пространство и его рыночная структура

- •Сущность и значение экономического пространства

- •Пространственная структура экономики. Однородные и узловые регионы. Промышленные и транспортные узлы. Агломерация. Мегаполис. Анклав. Эксклав

- •3. Категория единое экономическое пространство

- •4. Перспективы формирования и развитие единого экономического пространства России и стран ЕврАзЭСа

- •5. Концептуальные подходы к оценке параметров еэп

- •Глава 3. Теоретические основы региональной экономики

- •Іі. Теории размещения производства и регионального развития

- •1. Теория размещения сельскохозяйственного производства й. Тюнена

- •2. Теория рационального штандорта промышленного предприятия в. Лаунхардта

- •3. Теория промышленного штандорта а. Вебера

- •4. Теория о функциях и размещении системы населенных пунктов в. Кристаллера

- •5. Пространственная теория цены и региональные рынки

- •На рынке 1 и 2 регионов

- •6.Теория региональной специализации и межрегиональной торговли (а. Смит и д. Рикардо)

- •7. Теория Хекшера – Олина

- •8. Теория о пространственной организации хозяйства а. Леша

- •9. Теория экономического районирования и образования региональных комплексов (н.Н. Колоссовского)

- •10. Теория полюсов роста (ф. Перу, ж. Будвиль)

- •11.Теория формирования территорально-производственных комплексов в регионах (м. Бандман)

- •12.Теория межрегиональные экономические взаимодействия (оптимум по Парето)

- •13. Теории диффузии инноваций (т. Хеггерстаанд)

- •Ііі. Отечественная школа региональных экономических исследований: основные направления исследований

- •1У. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил

- •Глава 4. Методы изучения экономики региона

- •1. Общая схема функционирования экономики региона

- •2. Статистическая и нормативная база регионального анализа

- •3. Оценка открытости экономики региона

- •4. Индикаторы социально-экономического развития регионов

- •5. Территориальная дифференциация уровней социально-экономического развития и типология регионов России

- •Р ис. 4.5. Динамика темпов роста врп на душу населения

- •6. Проблемные регионы. Общие черты и особенности типов проблемных регионов. Отсталые регионы. Депрессивные регионы. Приграничные регионы

- •Рекомендуемая литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

- •Глава 5. Региональные прогнозы и программы развития экономики регионов

- •1. Назначение региональных прогнозов, их содержание и особенности

- •2. Анализ, классификация и методов прогнозирования развитие хозяйственных комплексов региона

- •3. Анализ и техника прогнозирование развития экономики региона

- •4. Сущность региональной целевой программы (рцп)

- •5. Методика и практика разработки программ

- •Глава 6. Моделирование региональной экономики и оценка инвестиции

- •1. Система расчетных методов изучения и обоснования регионального развития

- •2. Методологические принципы построения моб

- •3. Обоснование размещения предприятия и рынка его продукции

- •4. Экономическая оценка инвестиции

- •4. Показатели эффективности ип

- •Расчет npv проекта

- •5. Индекс рентабельности инвестиций

- •5. Инвестиционная активность и привлекательность региона

- •Региональные инвестиционные некоммерческие риски

- •Глава 7. Динамика и трансформация экономики российской федерации

- •1. Региональные экономические проблемы переходного периода

- •2. Региональная социально-экономическая динамика

- •3. Неоднородность экономического пространства регионов и перспективы их сближения

- •Число лет, необходимых для достижения наиболее отставшими регионами среднероссийского уровня врп на душу населения по данным 2003 г.

- •4. Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления

- •5. Новая стратегия территориального развития страны

- •Глава 8. Государственное регулирование регионального развития экономики. Анализ мирового опыта

- •1. Сущность государственного регулирования регионального развития. Место региональной экономической политики

- •2. Общие и особенные проблемы региональной экономики в зарубежных странах

- •3. Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития

- •4. Инструменты экономического регулирования

- •5. Региональное развитие и опыт интеграции стран Европы

- •Глава 9. Государственное регулирование экономического развития регионов в Российской Федерации

- •Становление государственного регулирования регионального развития в переходном периоде

- •2. Роль и место региональной экономической политики. Функции федеральных и региональных органов управления

- •3. Научное обоснование региональной политики. Стратегия территориального развития России

- •4. Правовые основы региональной экономической политики

- •5. Экономические механизмы регулирования регионального развития. Федеральные программы регионального развития

- •6. Территории с особым экономическим статусом

- •Государственный университет управления экзаменационные вопросы

- •К теме 5 рцп на примере Республики Татарстан

- •Программы –110 698,29 млн. Рублей

- •2. Контроль за ходом программы

- •Финансовая помощь бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета в 2002 и 2003 годах

5. Территориальная дифференциация уровней социально-экономического развития и типология регионов России

В течение многих лет, когда внимание государственных директивных органов уделялось развитию и укреплению Единого народнохозяйственного комплекса СССР, мало учитывалось то обстоятельство, что хозяйственная деятельность всегда привязана к какой-то конкретной территории. Конечно, на практике происходила привязка конкретных производственных объектов к той или иной территории. Существовало даже такое направление экономической науки, как «размещение производительных сил» в стране. Но размещение это ориентировалось больше на общегосударственные интересы и ресурсы, нежели на региональные. О справедливости сказанного свидетельствует то обстоятельство, что переход хозяйства на региональный уровень, путем создания совнархозов, предпринятый в 50-е годы оказался не состоятельным. В начале 60-х годов все вернулось на круги централизма.

Сегодня объективно существует две модели экономического роста, проверенные практикой: отраслевая и региональная. С распадом единого народнохозяйственного комплекса центр тяжести обеспечения экономического роста переместился в регионы5.

Это, однако, не значит, что все регионы (региональные хозяйственные комплексы) с экономической точки зрения одинаковы. Наоборот, все экономические регионы России различны по самым разным параметрам. Они различаются как по демографическим, так по природно-географическим условиям производства, по наличию или отсутствию ископаемых ресурсов, транспортным и энергетическим условиям и т.п.

Одни регионы специализируются главным образом на производстве экспортной продукции, другие – на товарах, предназначенных для российского потребителя.

Разница в региональных условиях хозяйствования – это весьма важное обстоятельство. Поэтому не может существовать унифицированной стратегии экономического развития для всех регионов. Выбор конкретной стратегии экономического развития в каждом случае должен обусловливаться типом региона.

Все это требует разработки экономической классификации регионов и определяется их типологии. Такая типология должна наиболее полно отражать различия между регионами по их экономическому потенциалу.

Для этого, прежде всего, необходимо определить факторы, наиболее значимые для развития экономики регионов. Такими факторами являются:

Сложившаяся производственная специализация региона;

Емкость и доступность рынков сбыта товаров, производимых в регионе, в том числе: локального рынка, национального рынка, экспортных рынков;

Доступность и цена ресурсов в регионе;

Технологический уровень, состояние и возраст имеющихся на предприятиях региона производственных мощностей;

Инвестиционный, инновационный, интеллектуальный и трудовой потенциалы региона;

Уровень развития рыночной инфраструктуры в регионе.

Сложившаяся специализация регионов во многом определяет их дальнейшее развитие, как возможности, так и направления дальнейшего развития экономики региона.

Анализ межрегиональной дифференциации экономики регионов РФ и предпосылки формирование и сохранение ЕЭП

Исторически сложившаяся неоднородность социально-экономического пространства России оказывает значительное влияние на функционирование государства, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику институциональных преобразований и социально-экономическую политику. Межрегиональная дифференциация усилилась при нарастании кризисных явлений в экономике и переходе к рыночным реформам. По мере продвижения реформ и формирования рыночной среды обнаружились различия в степени адаптации к новым условиям хозяйствования регионов с разной структурой экономики и разным менталитетом населения и власти. Значительно ослабла регулирующая роль государства, что выразилось в сокращении государственных инвестиций в основной капитал и в отмене региональных социально-экономических компенсационных механизмов. В результате по величине среднедушевого производства валового регионального продукта и среднедушевым реальным доходам населения субъекты Российской Федерации стали различаться более чем в 16 раз. Резкая дифференциация привела к расширению ареалов депрессивности и бедности, ослаблению механизмов межрегионального экономического взаимодействия. Все это значительно затрудняет проведение единой общероссийской политики. Хотя существование территориальных социально-экономических диспропорций во многом порождается объективными причинами, не подлежит сомнению необходимость их смягчения. Чрезмерные различия в условиях жизни населения центра и периферии, различных регионов страны воспринимаются обществом как нарушение принципов социальной справедливости. Стратегически важным является проведение сильной государственной региональной политики, направленной на сглаживание чрезмерной дифференциации в уровнях социально-экономического развития.

В России сформировались предпосылки возрождения экономики. Специфика экономического роста последних трех лет определяется совокупным действием ряда новых явлений и факторов, сформировавшихся за годы реформ. В условиях перехода к рынку стала очевидной настоятельная необходимость качественного изменение экономического потенциала. Произошли существенные сдвиги в образе жизни и связанные с этим требования к развитию социальной сферы. Переход к постиндустриальному и информационному обществу повлиял на изменение роли и места России в мировой экономике, а также отдельных регионов субъектов Федерации в национальном хозяйстве.

Одной из стратегических целей территориального развития является гармонизация интересов всех регионов на основе их оптимальной специализации в общероссийском и международном разделении труда, использования ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ.

Для оценки межрегиональной дифференциации экономики регионов на краткосрочный период воспользовались материалами Минэкономразвития РФ, а также статистические данные и некоторыми положениями официального отчета данного ведомства по поводу развития российских регионов на ближайшую перспективу.

Анализ тенденций и факторов политико-экономического развития субъектов Российской Федерации позволяет классифицировать регионы по уровню социально-экономического развития.

В данном разделе рассмотрим динамику выше названных показателей, при этом воспользуясь вначале известной типологией регионов, разработанным специалистами Минэкономразвития.

Согласно указанной типологией в течение анализируемого периода (2003-2005г.г.) в группе с крайне низким уровнем социально-экономического развития находятся 6 субъектов Российской Федерации, постоянно имеющих самый низкий уровень социально-экономического развития. Все их показатели, составляющие интегральную оценку уровня социально-экономического развития, в 2003 – 2005 годы будут значительно уступать среднероссийских значениям, хотя это отставание сократится.

В 2005г. в группу с крайне низким уровнем социально-экономического развития входят республики Дагестан, Тыва, Ингушетия, Чеченская Республика, Усть-Ордынский Бурятский и Агинский Бурятский автономный округ. В эту группу также вошли республика Бурятия, что произойдет в основном из-за резкого увеличения уровня безработицы (более чем на 7%), а также снижения обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (до 40%). Регионы, находящиеся в этой группе относятся к категории слабых, нуждающихся в постоянной федеральной поддержке в связи с отсутствием значимого экономического потенциала и развитой инфраструктуры, необходимых для самостоятельного развития.

Таким образом, к 2005г. общие тенденции территориального социально-экономического развития Российской Федерации в прогнозируемом периоде нами характеризуются как:

- повышением уровня социально-экономического развития 75 регионов и переходом в группы с более высоким уровнем развития более трети субъектов Российской Федерации;

- увеличением состава групп регионов с высоким и средним уровнями социально-экономического развития;

- стабилизацией темпов роста социально-экономических показателей в наиболее развитых субъектах Российской Федерации.

В состав группы регионов с высоким уровнем развития значимость г. Санкт-Петербурга, Пермской и Московской областей заметно повысились. К сожалению, экономическая значимость Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан понизились. Одновременно с этим в эту группу к 2005г. вошли 10 регионов из группы со средним уровнем развития, что еще более увеличили долю производимой добавленной стоимости этой группой.

В группах с уровнем развития ниже среднего, низким и крайне низким уровнем развития роль отдельных регионов существенно не изменились.

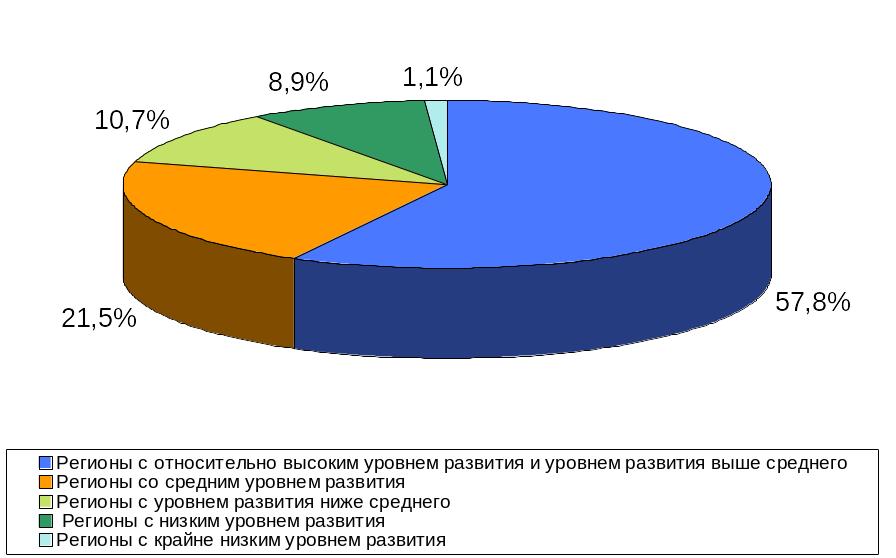

Рис. 4.4. Структура совокупного ВРП по группам регионов с разным уровнем социально-экономического развития, 2005 год

Согласно данным Минэкономразвития РФ, наибольшая динамика в росте ВРП прогнозируется в регионах с крайне низким уровнем развития, тогда как у регионов других групп произойдет замедление темпов роста. Но поскольку роль регионов с крайне низким уровнем развития в совокупном ВРП останется незначительной, это не изменит общей картины дифференциации.

В анализируемом периоде сохранится межрегиональная дифференциация ВРП на душу населения. Несмотря на некоторое снижение в 2005г. темпов роста ВРП на душу населения группы регионов высокого уровня развития в последующем периоде до 2007г. по годовым темпам эта группа регионов опять станет лидером.

Среди всех регионов наибольшие темпы роста ВРП на душу населения в 2005г. к уровню 2003г. были в Ямало-Ненецком автономном округе – 114,8% и в Республике Дагестан – 111%, а отрицательные темпы прироста ВРП на душу населения составило в Чукотском автономном округе– 97,6%, Сахалинской области – 99,2 процента.