- •Основы измерений в технике связи и стандартизации

- •Введение

- •1. Основные понятия метрологии Измерение, физическая величина, метод измерения, средства измерений, измерительный сигнал, характеристики измерительных сигналов, характеристики средств измерений

- •1.1 Основные метрологические термины

- •1.2 Классификация измерений

- •1.3 Средства измерения электрических величин

- •1.4 Характеристики средств измерений

- •1.5 Измерительная информация и ее характеристики

- •1.6 Эталоны единиц электрических величин

- •2.1 Классификация погрешностей измерений

- •2.2 Математическое описание случайных погрешностей

- •2.3 Доверительный интервал и доверительная вероятность

- •2.4 Нормирование метрологических характеристик средств измерений

- •2.5 Обработка прямых измерений с многократными наблюдениями

- •2.6 Оценка погрешностей косвенных измерений

- •2.7 Правила суммирования случайных и систематических погрешностей

- •2.8 Контроль и достоверность контроля

- •3.2 Измерительные генераторы

- •3.3 Анализаторы спектра

- •3.4 Измерители нелинейных искажений

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Источники погрешности цифровых измерительных приборов

- •4.3 Цифровые осциллографы

- •4.4 Цифровые частотомеры

- •4.5 Цифровые измерители сдвига фаз

- •4.6 Цифровые измерители емкости и сопротивления

- •4.7 Цифровые измерительные генераторы низких частот

- •4.8 Цифровые вольтметры

- •4.9 Цифровые ваттметры

- •4.10 Виртуальные приборы

- •5 Основы квалиметрии Показатель качества, методы определения показателей качества, объект стандартизации, стандарт, сертификация соответствия, схема сертификации

- •5.1 Измерение и оценивание качества

- •5.2 Государственная система стандартизации

- •5.3 Организация системы сертификации гост

- •Библиографический список

4.7 Цифровые измерительные генераторы низких частот

Цифровые генераторы низких частот по сравнению с аналоговыми характеризуются более эффективными метрологическими характеристиками: высокими точностью установки и стабильностью частоты, малым коэффициентом нелинейных искажений (строго синусоидальной формой), постоянством уровня выходного сигнала. Цифровые генераторы, получающие все более широкое распространение, удобнее аналоговых в эксплуатации. Они имеют более высокое быстродействие, существенно упрощенную установку требуемой частоты, более наглядную индикацию. Кроме того, цифровые генераторы имеют возможность автоматической перестройки частоты по заранее заданной программе и применения в сочетании с цифровыми средствами обработки информации.

Помимо генерации сигналов стандартной (синусоидальной, прямоугольной, треугольной, пилообразной и т. д.) формы многие цифровые генераторы обеспечивают возможность вырабатывать сигналы произвольной формы, а также битовые последовательности цифровых сигналов. Пользователь имеет возможность задавать форму сигналов вручную (в графическом, математическом виде или по шаблону, считываемому из файла)

Действие цифровых генераторов основано на принципе формирования числового кода с последующим преобразованием его в аналоговый сигнал. ЦАП аппроксимирует аналоговый сигнал некоторой функцией.

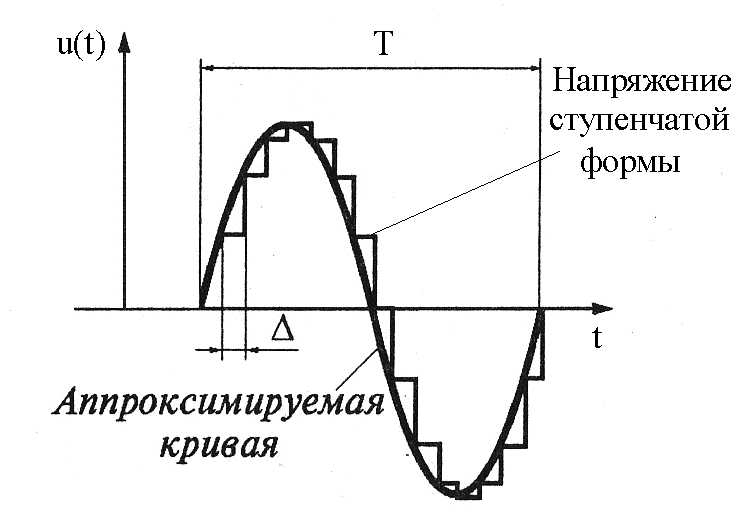

Самый

простой и наиболее часто используемый

вид аппроксимации – это ступенчатая

аппроксимация. Она заключается в

представлении колебания напряжением

ступенчатой формы, что показано на рис.

4.19.

Аппроксимируемое гармоническое колебание

![]() дискретизируется во времени

(равномерная

дискретизация с шагом Δ)

и

в интервале, разделяющем два соседних

момента времени ti

и ti+1

синусоидальное

колебание заменяется напряжением

постоянного тока. Значение этого

напряжения является высотой аппроксимирующей

ступени в момент ti,

т. е.

дискретизируется во времени

(равномерная

дискретизация с шагом Δ)

и

в интервале, разделяющем два соседних

момента времени ti

и ti+1

синусоидальное

колебание заменяется напряжением

постоянного тока. Значение этого

напряжения является высотой аппроксимирующей

ступени в момент ti,

т. е.

![]() .

.

Рис. 4.19

В результате такой замены вместо кривой синусоидальной формы при большом значении Δ на осциллограмме будет видна ступенчатая линия (рис. 4.19).

При

имеющемся периоде Т

гармонического

колебания число ступенек р,

приходящихся

на один период, определяется шагом

дискретизации:

![]() .

Если

же из технических соображений число

ступенек задано, то изменение шага

дискретизации приводит к изменению

периода формируемого напряжения,

поскольку

.

Если

же из технических соображений число

ступенек задано, то изменение шага

дискретизации приводит к изменению

периода формируемого напряжения,

поскольку

![]() .

.

Кроме того, ступенчатая кривая тем точнее приближается по форме к аппроксимируемой кривой, чем больше выбрано число ступеней р, т. е. увеличение значения p ведет к уменьшению погрешности аппроксимации. Когда это число достаточно велико, сформированное ступенчатое напряжение можно рассматривать как аппроксимируемое колебание, искаженное высокочастотной аддитивной помехой малой мощности.

Упрощенная структурная схема цифрового генератора, формирующего ступенчатую кривую напряжения, приведена на рис. 4.20.

Рис. 4.20

Импульсный кварцевый генератор вырабатывает периодическую последовательность коротких импульсов с периодом следования Т0. На выходе делителя частоты с регулируемым коэффициентом деления g получается периодическая последовательность импульсов с периодом следования Δ=gT0, задающим шаг дискретизации. Импульсы поступают в счетчик емкостью р. Кодовая комбинация, определяемая числом i импульсов, накопленных в счетчике, передается в схему ЦАП.

Частоту формируемого колебания при фиксированном числе ступеней р регулируют, изменяя шаг дискретизации Δ, что достигается изменением коэффициента деления g делителя частоты.

Рассмотрим технические характеристики и возможности генератора импульсов точной амплитуды Г5-75 [9]. Данный генератор является источником импульсов прецизионной амплитуды. Он вырабатывает одинарные импульсы периодической последовательности положительной или отрицательной полярности. Амплитуда вырабатываемых импульсов изменяется от 10 мВ до 9,999 В. Основная погрешность установки амплитуды основных импульсов в динамическом режиме на внешней нагрузке Rн = (50±2,5) Ом при скважности не менее 2 не превышает ±0,01V, где V – установленное значение амплитуды основных импульсов. Период повторения основных импульсов в режиме внутреннего запуска регулируется от 0,1 мкС до 9,99 с. Погрешность установки периода повторения основных импульсов в рабочих условиях эксплуатации не превышает ±1·10-3 T, где T – установленный период повторения. Длительность основных импульсов в режиме внутреннего запуска регулируется от 50 нС до 1 с. Погрешность установки длительности основных импульсов в рабочих условиях эксплуатации в режиме внутреннего и внешнего запуска не превышает ± (1·10-3 τ+15 нС), где τ – установленная длительность основных импульсов. Длительность фронта и среза основных импульсов не превышает 10 нС. Выбросы на вершине основных импульсов и в паузе не превышают 1 %. В приборе предусмотрена возможность записи 10 программ, которые хранятся при выключении прибора в течение 2 часов. Функциональная схема генератора Г5-75 представлена на рис. 4.21 [9].

Рис. 4.21

Устройство управления (УУ) воспринимает входную информацию с кнопочного поля или от линии коллективного пользования (ЛКП), обрабатывает ее и выдает команды в блок цифровой индикации (БЦИ), делитель (Д) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). В состав блока управления входит память, устройство записи в память, устройство арифметической обработки. Делитель Д формирует временные интервалы (период повторения, длительность и временной сдвиг импульсов). Четырнадцатиразрядный ЦАП формирует опорное напряжение, пропорциональное амплитуде выходного сигнала. Стабилизатор (С) выдает напряжение, необходимое для питания всех узлов прибора. ЛКП обеспечивает функции дистанционного управления прибором. Блок выносной (БВ) используется формирования сигналов, используемых для выполнения операций поверки прибора.