- •Курс, пеленг, курсовой угол. Перевод и исправление румбов.

- •Спасательные шлюпки и плоты. Действия при оставлении судна и способы выживания.

- •Эхолоты, устанавливаемые на судах и их принцип действия.

- •Морские единицы длины и скорости. Лаги, определение поправки и коэффициента лага.

- •Управляемость и рулевые устройства речных судов.

- •Авторулевые «атр» и «аист».

- •Подбор звезд для определения места. Нанесение на звездный глобус положения планет и Луны.

- •Ходкость и инерционные свойства судов в речных условиях.

- •Гирокомпасы типа «Курс» и «Вега»

- •Стандартный морской разговорник имо. Пользование английским языком в различных видах профессиональной деятельности.

- •Влияние внешних факторов на управляемость и маневренность судна.

- •Магнитный компас «кмо-т». Уничтожение девиации способом Эри. Составление таблиц остаточной девиации и корректировка в рейсе.

- •Земные эллипсоиды. Меркаторские проекции. Географические координаты и их разности.

- •Сущность шлюзования, состав гидроузлов. Плавание в верхнем и нижнем бьефе.

- •Лаги гидродинамические, индукционные, гидроакустические, доплеровские и корреляционные.

- •Дальность видимого горизонта, дальность видимости огней и предметов.

- •Управление судном при производстве поворотов и оборотов, привале и отвале.

- •Кодекс оспс.

- •Навигационные пособия при плавании по Дунаю. Деятельность Дунайской Комиссии.

- •Тормозной путь. Влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем. Эффект проседания.

- •Судовые радиопеленгаторы. Радиопеленгование. Определение места. Оценка точности.

- •Содержание информации о маневренных характеристиках судна согласно требованиям имо. Лоцманская карточка.

- •Аварийная папка

- •Определение места судна по двум и трем пеленгам. Оценка точности.

- •Дрейф судна. Влияние ветра и течения на управление судном.

- •Электронные карты (enc) и информационные картографические системы ecdis. Требования имо. Особенности навигационного оборудования судов, управляемых с мостика одним человеком.

- •Счисление пути с учетом дрейфа и течения. Оценка точности.

- •Действия при постановке на якорь и съёмке с якоря.

- •Технические характеристики судовой рлс. Использование рлс в навигационных целях. Определение места. Оценка точности.

- •Расчет плавания по ортодромии. Приближенные способы расчета.

- •Швартовка судна к причалу и отшвартовка

- •Средства автоматизированной прокладки (сарп). Требования имо.

- •Аналитическое счисление и его автоматизация.

- •Маневры судном и действия экипажа при спасении человека за бортом.

- •1. Ситуация «Немедленное действие».

- •2. Ситуация «Действие с задержкой».

- •3 . Ситуация «Пропал человек».

- •Радиолокационные маяки-ответчики типа «ракон». Радиолокационные буи-ответчики сарт.

- •Несение ходовой навигационной вахты.

- •Руководство имо для торговых судов по поиску и спасению (iaмsar).

- •39. Снс gps «Navstar» и «Глонасс».

- •40. Несение вахты в порту и на якорной стоянке. (пднв-95, с поправками).

- •44. Первичные действия после посадки на мель.

- •45. Система «Коспас-Сарсат». Аварийные буи «эпирб». Аварийные радиостанции.

- •46.) Определение места по Солнцу. Оценка точности.

- •48. Фазовые рнс. Точные навигационные системы удс. Оценка точности.

- •49. Определение места по звездам и планетам. Оценка точности.

- •50. Управление буксирными составами и их формирование.

- •51. Характеристики персональных компьютеров. Задачи, решаемые с их помощью на судне.

- •52. Определение поправки компаса.

- •53. Тропические циклоны и расхождение с ними.

- •54. Составление грузового плана

- •55. Выверка секстана

- •1. Проверка параллельности оптической оси зрительной трубы плоскости азимутального лимба

- •2. Проверка перпендикулярности большого зеркала плоскости азимутального лимба

- •3. Проверка перпендикулярности малого зеркала плоскости азимутального лимба

- •56. Плавание при помощи рлс

- •1. Способ веера пеленгов и расстояний.

- •2. Способ траверзных расстояний (рис. 21.2).

- •21.3.2. Определение места судна по расстояниям до нескольких ориентиров

- •1. Расстояния измеряются до точечных ориентиров (рис. 21.3).

- •2. Расстояния измеряются до участка береговой черты с плавными очертаниями и «точечного» ориентира (рис. 21.4).

- •3. Расстояния измеряются до участков береговой черты с плавными очертаниями (рис. 21.5).

- •21.3.3. Определение места судна по радиолокационному пеленгу и расстоянию до одного ориентира (рис. 21.6)

- •57. Международные документы по безопасной перевозке грузов

- •58.Судовой Хронометр. Измерение времени на судне. Гринвичское, международное, стандартное корректируемое, поясное, местное и судовое время.

- •59.Сигналы судовых тревог. Обязанности членов экипажа по тревогам. Аварийные партии, состав и снабжение. Тренировки членов аварийных партий и групп.

- •60. Контроль технического состояния судна. Классификационные общества технического надзора

- •61. Чтение украинских, английских и российских навигационных карт. Условные обозначения на картах.

- •62. Якорное устройство

- •63. Перевозка опасных грузов. Кодекс по перевозке опасных грузов (imdg-Code)

- •64. Подборка английских или российских карт и пособий на переход. Навигационная проработка и подготовка к переходу.

- •65. Грузовое устройство. Люковые закрытия. Оценка прочности. Правила технической эксплуатации.

- •66.Перевозка сыпучих грузов

- •67.Организация вахтенной службы при плавании в особых обстоятельствах

- •68. Управление буксирными составами и их формирование

- •69.Особенности перевозки грузов на танкерах

- •70. Пособие «Океанские пути мира». Рекомендованные пути. Системы разделения движения. Принципы выбора пути перехода.

- •71. Характеристика волнения и элементов волны. Штормование судов. Диаграммы Ремеза и Богданова

- •72. Международня конвенция о грузовой марке 1966г. Виды судовых грузовых марок. Запас плавучести

- •72. Международная Конвенция о грузовой марке 1966г.Виды грузовых марок.Запас плавучести.

- •73. Английсикие и российские лоции.

- •74. Ковенция солас-74

- •75. Удифферентовка и устрвнение крена с использованием суд.Документации и приборов

- •76. Предвычисление высоты уровней приливов и приливных течений по таблицам и картам

- •77. Международная конвенция по подготовке,дипломированию моряков и несению вахты(пднв 78/95)

- •78. Контроль общей и местной прочности с использованием судовой документации и приборов.

- •79. Условные обозначения на факсимильных картах погоды и волнения.

- •80. Международная конвенция по защите морской среды от загрязнения(марпол73/78) и недопущения разлива нефтепродуктов(ойлпол)

- •81. Основные течения в Мировом океане.

- •82.Основные характеристики барических образований:циклонов,антициклонов,фронтов

- •83. Основыне судовые документы и документация судового мостика

- •84.Обеспечение непотопляемости аварийного судна.Операивная информация о непотопляемости

- •85. Система ограждения навигационных опасностей мамс

- •86. Плавание судов в особых случаях

- •87. Международный кодекс по упарвлению безопасностью судов и защите среды(мкуб)

- •88. Питание рек.Особенности весеннего,летнего и зимнего режима.Течения в речнос потоке

- •89. Информация капитану об остойчивости и прочности судна,ее использование при составлении грузового плана судна.

- •90. Кодекс Торгового Мореплавания Украины

50. Управление буксирными составами и их формирование.

Буксировка судов является одной из наиболее сложных морских операций. Для успешного ее проведения требуется выполнение специальных расчетов и применение методов и приемов, выработанных морской практикой.

Существует три вида буксировки: за кормой на буксирном канате, лагом, т.е. борт о борт и методом толкания. Мы будем рассматривать лишь первый вид, применяемый при буксировке в открытом море на волнении.

Движение буксирующего и буксируемого судов, т.е. буксирного каравана обеспечивается силой упора винта буксирного судна – буксировщика. Скорость буксировки при установившемся режиме будет такой, при которой суммарное сопротивление буксировщика и буксируемого объекта равны силе упора винта буксировщика при данной частоте его вращения. Горизонтальная составляющая натяжения буксирного каната равняется силе сопротивления буксирного объекта. Эта сила в каждой точке буксирной линии имеет постоянную величину и называется тягой на гаке.

При неустановившихся условиях – разгон из неподвижного состояния, рыскание судов, воздействие шквала, рывки при волнении – тяга на гаке может резко возрастать, поэтому буксирный канат должен обладать запасом прочности.

Выбор буксировщика и определение скорости буксировки. Если заранее намечена скорость буксировки какого-либо объекта, возникает необходимость выбора буксировщика. Задача сводится к выбору такого судна, упор винта (тяга винта) которого при выбранной скорости буксировки был бы больше силы сопротивления его корпуса на величину, равную силе сопротивления буксируемого объекта при заданной скорости, т.е. равную требуемой тяге на гаке Тг. Если существует возможность выбора между морским буксиром и транспортным судном, то предпочтение следует отдавать морскому буксиру, так как транспортные суда не приспособлены специально к буксировке и менее эффективны в работе.

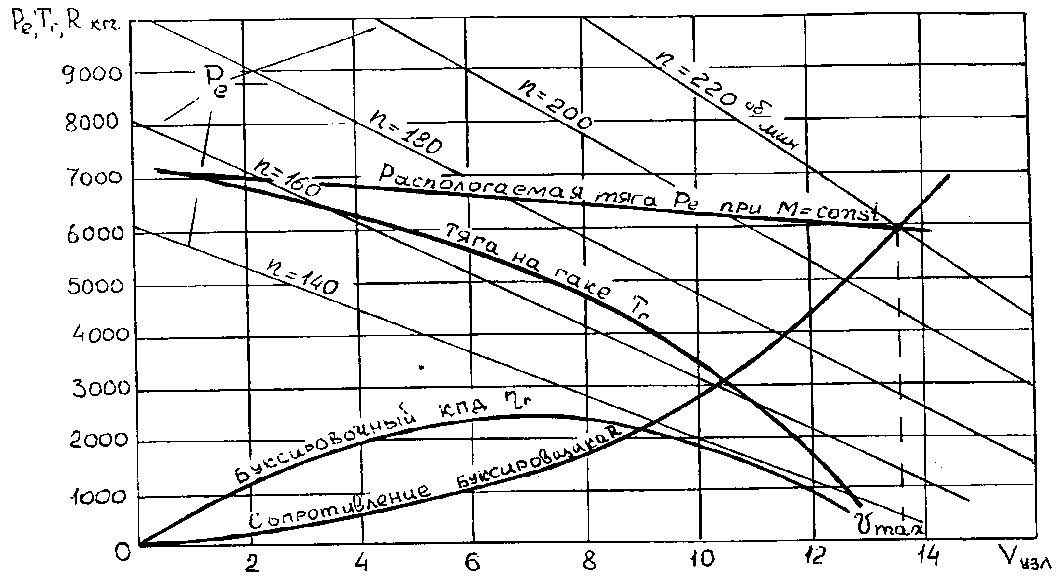

Тягу винта при разной частоте вращения и силу сопротивления получают по графикам ходовых характеристик в зависимости от выбранной скорости. Эти характеристики представляют собой совокупность графиков тяги винта Ре для разных значений частоты вращения n, располагаемой полезной тяги и силы сопротивления R для ряда осадок. По вертикальной оси откладываются перечисленные силы, а по горизонтальной – скорость судна. Для буксирных судов на ходовых характеристиках помимо указанных графиков приводится график тяги на гаке, дающий разность между располагаемой тягой и силой сопротивления, а также график буксировочного КПД z . Пример ходовых характеристик для буксирного судна приведен на рис. 9.1.

Если буксировщик известен заранее, то нужно определить скорость буксировки, которую он способен обеспечить. Эта задача также решается с помощью графиков ходовых характеристик буксировщика и графика силы сопротивления буксируемого объекта. Если построить в общих координатах график тяги на гаке буксировщика и график силы сопротивления буксируемого объекта, то точка их пересечения укажет скорость буксировки.

Рис. 9.1. График ходовых характеристик

Если буксируется судно с застопоренным винтом, то сила сопротивления возрастает приблизительно на 30%, а при разобщенном (свободно вращающемся) винте – на 5-10%. В этом случае сопротивление буксируемого oбъeктa Rб.о. определяется по формуле

,

Рб.о. = Rк + Rв , (9.2)

,

Рб.о. = Rк + Rв , (9.2)

где Rк – сопротивление корпуса, определяемое по ходовым характеристикам; Rв – сопротивление застопоренного или свободно вращающего винта, принимаемое равным, соответственно, 30 или 5-10% от сопротивления корпуса.

Найденная указанным порядком скорость буксировки будет приблизительно оправдываться при отсутствии ветра и волнения.

Если отсутствуют графики ходовых характеристик или информация, их заменяющая, то сопротивление буксировщика и буксируемого судна можно рассчитать приближенно по эмпирическим формулам. Сопротивление трения в кгс определяется по формуле:

, (9.3)

, (9.3)

а остаточное сопротивление – по формуле:

(9.4)

(9.4)

где Rf – сопротивление трения, кгс; f – коэффициент трения, выбираемый по длине судна из таблиц, приведенных в учебнике и в «Справочнике капитана»; – удельный вес морской воды, т/м3 ; – площадь смоченной поверхности, м3; V – скорость движения, м/с; Rr – остаточное сопротивление, кгс; – коэффициент полноты водоизмещения; D – водоизмещение судна, т; L – длина судна, м.

При отсутствии таблиц коэффициент трения можно рассчитать по формуле

. (9.5)

. (9.5)

Для приближенных расчетов силу упора винта можно принимать равной силе упора на швартовах Ршв, и рассчитывать ее по эмпирической формуле

Ршв = 10 Nв ,где (9.6)

Ршв – сила упора винта (тяга) на швартовах, кгс;Nв – мощность двигателя,подводимая к винту, л.с.

Буксировка бывает простой, когда буксир тянет одно буксируемое судно, и сложной, когда за буксиром идет несколько буксируемых судов или несколько буксиров тянут одно большое плавучее сооружение. Соединение из буксира и буксируемого судна называется караваном, а буксируемые в караване суда — буксирным составом.

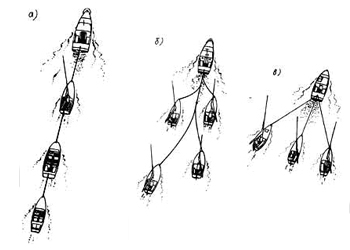

Способы сложной буксировки кильватер:

а — одной колонной на отдельных буксирных тросах, подаваемых с судна на судно; б — на общем буксирном тросе; в — «веером».

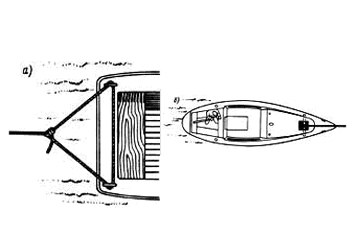

Крепление буксирного троса на буксирующем катере (а) и на буксируемом судне (б).

Общая брага, заведенная вокруг рубки яхты.

Крепление

буксируемого судна при буксировке

лагом.

Крепление

буксируемого судна при буксировке

лагом.

Вариант буксировки лагом, с использованием одного буксирного конца.

Если на буксире гребной винт правого вращения, то буксируемое судно ставится с правого борта буксира.

СПОСОБЫ БУКСИРОВКИ. Существует три способа буксировки: кильватерный, когда буксируемое судно следует за кормой буксира, лагом, когда оба судна располагаются борт о борт, и толканием. Наиболее часто для буксировки маломерных судов применяется кильватерный способ. Буксировка лагом применяется в основном на ограниченных акваториях, где затруднено маневрирование, и при отсутствии волнения. Для буксировки способом толкания необходимы специальные приспособления на носу буксира и корме толкаемого судна. Этот способ буксировки используется в основном на относительно спокойных акваториях при транспортных перевозках грузов.

При кильватерном способе буксировки буксируемые суда могут быть составлены в одну, две, три и даже четыре кильватерные колонны. Правда, буксировка несколькими колоннами может безаварийно осуществляться только в хорошую погоду и на небольшие расстояния. При наличии волнения и сильного ветра буксируемые суда легко сбиваются в кучу и сталкиваются, повреждая друг друга, особенно при изменении скорости или остановке каравана.

Если буксируемых судов немного (2—5), то на небольшое расстояние и в хорошую погоду их можно буксировать «веером». В этом случае каждое судно соединяется своим буксирным тросом непосредственно с буксиром, а длина каждого троса регулируется таким образом, чтобы буксируемые суда не оказались борт о борт, иначе на волнении или при зарыскивании может произойти их столкновение. Последняя рекомендация справедлива и для тех случаев, когда суда буксируются параллельно друг другу кильватерными колоннами.

Буксировка является весьма сложной операцией, требующей от судоводителей буксира и буксируемого судна практического опыта, внимания и осторожности.

Буксирный караван во всех случаях имеет худшую маневренность и меньшую скорость, чем при свободном плавании отдельных судов. А главное, караван в гораздо большей степени чувствителен к воздействию стихийных сил, чем одиночные суда. Сложнее всего буксировка оказывается тогда, когда не приспособленное для этой цели судно буксирует другое, на котором тоже отсутствуют буксирные устройства. Поэтому, чтобы операция прошла успешно, к ней нужно хорошо подготовиться, в особенности если она будет проходить на большие расстояния в открытых водоемах или на реках с сильным течением и многочисленными препятствиями (мосты, шлюзы, переправы и т. п.), затрудняющими плавание.