- •1.Коммуникация как объект исследования различных наук. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». Социальная коммуникация как предмет исследования социологии коммуникации.

- •2. Модели коммуникации. Модель к.Шеннона, н. Виннера, Лассуэла.

- •3.Социологические доминанты коммуникации (перечислить и дать общие характеристики каждой доминанте). Соотношение категорий «социальный статус» и «коммуникативная роль».

- •4.Уровни коммуникации. Семиотический уровень коммуникации. История становления семиотики как междисциплинарной науки. Понятие знака.

- •5. Представить типологию знаков. Типология знаков ч.Пирса, а.Соломоника. Использование социально значимых символов в коммуникации.

- •7.Дискурс и его основные свойства. Основые виды дискурса. Моделирование дискурса. Понятие “фрейм”. Модель “ситуативного типа” Майкла Хэллидея.

- •10.Синтетический уровень коммуникации. Неоднородность используемых средств коммуникации. Коммуникативные системы театрального и киноискусства, характерные особенности, сходства и отличия.

- •11.Виды коммуникации. Межличностная коммуникация и её функции. Условия эффективности межличностной коммуникации. Соотношение понятий «межличностные отношения» и «межличностная коммуникация».

- •1) Мотивационные теории равновесия

- •2) Мотивационные теории удовлетворения потребностей.

- •13.Коммуникация в группах и организациях. Структура организации и стили руководства. Вертикальные, горизонтальные и внешние организационные коммуникационные потоки.

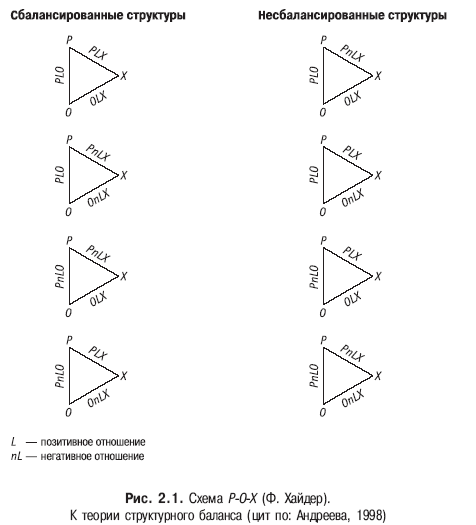

- •Когнитивизм. Теории когнитивного соответствия (теория структурного баланса ф. Хайдера, теория коммуникативных актов т. Ньюкома).

- •16. Когнитивизм. Теория конгруэнтности ч. Осгуда и п. Танненбаума, теория когнитивного диссонанса л. Фестингера

- •17. Социологически доминанты коммуникации. Стратификационные и ситуативные доминанты. Соотношение категорий «социальный статус» и «коммуникативная роль».

- •3 Компонента си:

- •Вопрос 19 Языковая личность. Структура языковой личности. Отличие языковой личности от коммуникативной.

- •Вопрос 20. Коммуникативная личность и ее моделирование. Критерии оценки коммуникативной личности.

- •Вопрос 21 .Системность в коммуникации.

- •Современные теории массовой коммуникации (с. Хол, т. Адорно, м. Маклюэн).

- •Теория социальных миров (р. Барт, ж. Бодрийар).

- •24. Глобализация коммуникативных процессов (Дж. Гелбрейт, ф. Фукуяма, о. Тоффлер, д. Белл).

- •25. Сми как институт современной коммуникации.

- •26. Институты коммуникации.

- •27. Межгрупповые коммуникации.

- •28. Постмодернистские теории общения (ж. Деррида, ж. Делез, м. Фуко).

Когнитивизм. Теории когнитивного соответствия (теория структурного баланса ф. Хайдера, теория коммуникативных актов т. Ньюкома).

Когнитивизм – совокупность разнородных концепций, объединенных убеждением, что все психические явления суть явления познавательные и могут быть описаны в терминах логики познания и процессов переработки информации. Термин стал широко применяться с середины ХХ в. сразу в нескольких областях знания – в философии науки, в психологии, в лингвистике, в нейрофизиологии, в этике и т. д. Когнитивизм противостоит нонкогнитивизму. Нонкогнитивисты считают, что не все психические явления можно отождествить с познавательными.

Когнитивизм рассматривает социальное поведение через призму познавательных (когнитивных) процессов личности. Берет начало от гештальт-психологии и теории поля К. А. Левина. Представители когнитивной школы (Ж. Пиаже, У. Найсер, Дж. Брунер, Р. Аткинсон и др.) изучали способы формирования знаний человеком; преобразование сенсорной информации, возникновение и развитие структурных блоков познавательных процессов, роль знания в поведении человека, организацию знания в памяти, развитие интеллектуальных функций, соотношение вербальных и образных компонентов в процессах памяти и мышления. Были сделаны выводы, что человек во многих жизненных ситуациях принимает решения, опосредованные особенностями мышления.

Составляющие когнитивной системы разума (из семинаров): память, внимание, воображение, восприятие, мышление – самостоятельные механизмы обработки информации. Поэтому с точки зрения когнитивистов 1) когнитивная деятельность – только составная часть человеческого познания наряду с 2) компетенцией (способностью интерпретировать акты сознания) и 3) конкретным знанием, то есть результатом когнитивной деятельности.

В когнитивной социальной психологии важное место занимает теория когнитивного соответствия, которая выделяет в качестве главного мотивирующего фактора поведения человека потребность в установлении соответствия, сбалансированности его когнитивной структуры. К этим теориям относятся: теория сбалансированных структур Ф. Хайдера, теория коммуникативных актов Т. Ньюкома, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера и теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума.

Теория Хайдера (1896-1988, вроде как австрийский психолог, зовут Фриц или как-то так (Fritz), больше о нём ничего найти не удалось) посвящена анализу согласованности между системой установок индивида и его знаниями об установках и поведении окружающих. Ее первые положения были концептуализированы автором в 1946 году. В книге «Психология межличностных отношений» (Heider, 1958), содержащей относительно полное описание его теории, Хайдер анализирует балансные и небалансные состояния в отношениях людей и, исходя из положения о стремлении социального целого к балансу, возможные пути достижения баланса.

Если некий человек Р (person) испытывает симпатию к другому человеку О (other), который делает нечто X, и если это X позитивно с точки зрения Р, мы имеем случай баланса из трех позитивных отношений. Если человек Р испытывает антипатию к человеку О, который делает нечто X, и если это X негативно оценивается Р, это будет случай баланса из трех негативных отношений. Если же О, к которому Р относится хорошо, делает нечто, к чему Р относится негативно, в этой структуре возникает небалансное состояние и, соответственно, тенденция стремления к балансу.

Ситуация может быть трансформирована двояко – за счет изменения в отношении Р к О или X или путем изменения целого. Изменения в отношениях Р: а) Р начинает думать, что X не так уж и плох – устанавливается баланс из трех позитивных отношений; б) Р начинает думать, что О не так уж и хорош, в соответствии с чем «плохой О» делает «плохое X», и балансное отношение устанавливается снова. Изменения в отношениях целого: а) Р начинает думать, что О в действительности не в ответе за Х, тогда X нельзя приписывать О, и их единство разрушается; б) Р разрешает ситуацию за счет дифференцированного взгляда на О: О имеет и плохие, и хорошие черты. Баланс достигается за счет негативного отношения Р к «плохой» части О, ответственной за «плохое» X, и хорошего отношения Р к «хорошей» части О.

О днако

очевидно, что во многих ситуациях

реального взаимодействия проблемы так

просто не решаются. Например, О владеет

X, к которому стремится Р. Казалось

бы, по предыдущей схеме, это должно

благоприятствовать отношениям Р к

О, но Р может завидовать О,

желая своего единства с X, будь то

материальный объект или человек. Таким

образом, если Р и О стремятся к

X и единство одного из них исключает

единство другого, возникает конфликт.

днако

очевидно, что во многих ситуациях

реального взаимодействия проблемы так

просто не решаются. Например, О владеет

X, к которому стремится Р. Казалось

бы, по предыдущей схеме, это должно

благоприятствовать отношениям Р к

О, но Р может завидовать О,

желая своего единства с X, будь то

материальный объект или человек. Таким

образом, если Р и О стремятся к

X и единство одного из них исключает

единство другого, возникает конфликт.

Аналогично возникает конфликт, если Р и О стремятся избежать X, но это возможно лишь для одного из них. Наконец, еще один вариант возникновения конфликта связан с необходимостью для Р и О действовать относительно X совместно и единообразно, а их отношение к X различно: тогда или один из них должен отказаться от позитивного для него X, или другой должен принять негативное для себя X.

Следовательно, в соответствии с теорией Хайдера, конфликт возникает тогда, когда установление баланса невозможно в силу того, что «определенное отношение единства, предписываемое условиями баланса, для одного человека исключается вследствие существования отношения единства со стороны другого человека», т. е. сущность социально-психологического конфликта в его трактовке – это определенное рассогласование между системой представлений индивида и его знаниями о представлениях и поведении других, между системами представлений разных людей.

Дальнейшее развитие идей Хайдера было предпринято Теодором Ньюкомом (род. в 1903, американский социолог и психолог), сделавшим акцент на процессе коммуникации между участниками взаимодействия, которые хотят, чтобы те, с кем они имеют дело, разделяли их точку зрения, особенно если речь идет о важных вещах, а их партнеры кажутся им привлекательными.

Таким образом, когнитивистские подходы в изучении конфликтов были реализованы не только в акценте на субъективном переживании человека как ключевом факторе объяснения феноменологии конфликтов, но и в описании нового их измерения – когнитивного пространства (про Ньюкома больше ничего не ищите, про коммуникативные акты он только и написал, как три вот этих выхода из конфликта=).

Агамалюша психологов очень любит и в этом вопросе обязательно спросит и про Пиаже, и про Найсера и др. Что-то нашла у себя про Найсера в 2 словах:

Найсер подчёркивает ошибочность понимания восприятия как цепочки блоков преобразования информации, на вход которой попадают изолированные зрительные стимулы, а на выходе получается сознательный образ. Опыт, знания, навыки воспринимающего оказывают критическое влияние на полноту восприятия реальных предметов и событий. Человек всегда примерно знает, что можно ждать в той или иной ситуации от существующего окружения, он в какой-то степени предвосхищает информацию, которую ещё не видит и не слышит. Процесс познания диалектичен: восприятие реальности возможно лишь благодаря активному предвосхищению её свойств, однако это предвосхищение в свою очередь требует дополнительной спецификации и коррекции со стороны реального окружения. Поэтому автор вводит понятие перцептивного цикла, предполагающее активное предвосхищение событий на основе существующих схем и последующую модификацию схем в процессе сбора информации.

Переходя к исследованиям внимания, Найсер останавливается на связанном с ними вопросе о природе ограниченности возможностей наших познавательных процессов. Поэтому утверждение, что внимание избирательно, звучит почти как тавтология.