- •Лекция 2. Структурные элементы нервной системы

- •Лекция 3. Мембранные потенциалы нервных элементов в покое и при возбуждении.

- •3.1. Мембранный потенциал покоя

- •3.2. Потенциал и трансмембранные токи при возбуждении

- •Лекция 4. Распространение электрона и проведение потенциала действия

- •Лекция 5. Электрофизиология нервного ствола

- •Лекция 6. Синапсы.

- •6.1. Электрофизиология синапсов Электрический синапс

- •2. Схема работы возбуждающего электрического синапса (а) и временные соотношения пресинаптического и постсинаптического пд (б).

- •Химический синапс

- •Возбуждающие химические синапсы

- •Тормозящие химические синапсы

- •Лекция 7. Нервные сети и основные законы их функционирования

- •7.1. Рефлексы и рефлекторные дуги

- •Лекция 8. Общие принципы координационной деятельности центральной нервной системы.

- •8.1. Интегративная и координационная деятельность нервной клетки

- •8.2. Принцип общего конечного пути

- •8.3. Временная и пространственная суммация. Окклюзия.

- •8.4. Торможение

- •8.5. Принцип доминанты

- •9.1. Нейронные структуры и их свойства

- •9.2. Рефлекторная функция спинного мозга

- •9.3. Проводниковые функции спинного мозга

- •9.3.1. Нисходящие проводящие пути.

- •Лекция 10. Задний мозг.

- •10.1. Строение заднего мозга

- •10.2. Рефлексы заднего мозга.

- •10.3. Функции ретикулярной формации заднего мозга

- •Лекция 11.Средний мозг.

- •11.1. Морфофункциональная организация среднего мозга

- •11.2. Участие среднего мозга в регуляции движений и позного тонуса

- •Лекция 12. Мозжечок.

- •12.1. Структурная организация и связи мозжечка.

- •12.2. Функции мозжечка

- •Лекция 13.Промежуточный мозг.

- •13.1. Структура промежуточного мозга

- •13.1.1. Морфофункциональная организация таламуса

- •13.1.2. Гипоталамус

- •13.1.3. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •13.1.4. Терморегуляционная функция гипоталамуса

- •13.1.5. Участие гипоталамуса в регуляции поведенческих реакций

- •13.2. Лимбическая система

- •13.2.1. Анатомические структуры лимбической системы

- •13.2.2. Функции лимбической системы

- •13.2.3. Роль лимбической системы в формировании эмоций

- •Лекция 14. Базальные ганглии и их функции.

- •Лекция 15. Кора больших полушарий.

- •15.1. Морфофункциональная организация коры больших полушарий

- •15.2. Проекционные зоны коры

- •15.3. Колончатая организация зон коры

- •Лекция 16. Физиология зрения.

- •16.1. Глаз

- •16.1.1. Оптическая система глаза.

- •16.1.2. Регуляторные процессы в диоптрическом аппарате.

- •16.1.3. Сетчатка

- •16.1.4. Проекции сетчатки на цнс.

- •16.2. Нейронная основа восприятия формы.

- •Лекция 17. Физиология слуха

- •17.1. Анатомия органа слуха

- •17.2. Наличие звука и субъективное слуховое ощущение

- •17.3. Функции среднего и внутреннего уха

- •17.3.1. Роль среднего уха.

- •17.4. Прием звука внутренним ухом. Теория места.

- •17.4.1. Рецепция стимула волосковыми клетками.

- •17.4.2. Глухота при поражении среднего или внутреннего уха.

- •17.5. Слуховой нерв и высшие уровни слухового пути

- •17.5.1. Анатомия слухового пути.

- •17.5.2. Характеристики ответов центральных слуховых нейронов.

- •17.6. Адаптация в слуховой системе.

- •Лекция 18. Физиология чувства равновесия

- •18.1. Анатомия и физиология периферического органа. Рецепторы органа равновесия и стимулы, их возбуждающие.

- •18.1.1. Структура и функция статолитовых органов и полукружных каналов.

- •18.1.2. Угловые ускорения

- •18.1.3. Поведение купулы при кратковременном и длительном вращении.

- •18.2. Центральные механизмы чувства равновесия

- •18.2.1. Центральные связи рецепторов вестибулярного органа.

- •18.2.2. Статические и статокинетические рефлексы. Вестибулярный нистагм.

- •18.2.3. Клиническое значение нистагма.

- •Лекция 19. Физиология вкуса

- •19.1. Морфология органов вкуса; субъективная физиология вкуса. Ориентация и строение вкусовых почек.

- •19.2. Центральные связи.

- •19.3. Основные вкусовые ощущения.

- •19.4. Интенсивность ощущений.

- •19.5. Объективная физиология вкуса.

- •19.6. Первичный процесс.

- •19.7. Роль вкусовой чувствительности.

- •Лекция 20. Физиология обоняния

- •20.1. Локализация и клеточная организация обонятельного эпителия.

- •20.1.1. Запахи.

- •20.2. Кодирование.

- •20.3. Субъективная физиология обоняния, центральные связи

- •20.4. Порог обнаружения и порог опознания.

- •20.4.1.Стимуляция волокон тройничного нерва.

- •20.5. Центральные связи.

20.1. Локализация и клеточная организация обонятельного эпителия.

Носовая полость разделена на две части, левую и правую, стенкой, называемой носовой перегородкой. Поверхность обеих частей увеличена тем, что образует складки, раковины, которые вдаются внутрь из наружных стенок. У взрослого человека с каждой стороны одна над другой лежат три раковины. Вся носовая полость выстлана слизистой оболочкой, но обонятельные сенсорные клетки расположены лишь на небольшом ее участке, в обонятельной области. Эта область занимает всю верхнюю раковину и образует островки на средней раковине. Обонятельный эпителий имеется также на прилежащих частях перегородки. Дыхательная область-та часть слизистой носа, в которой нет обонятельных клеток,-представляет собой ресничный эпителий, состоящий из двух слоев клеток, в том числе бокаловидных, которые продуцируют слизь.

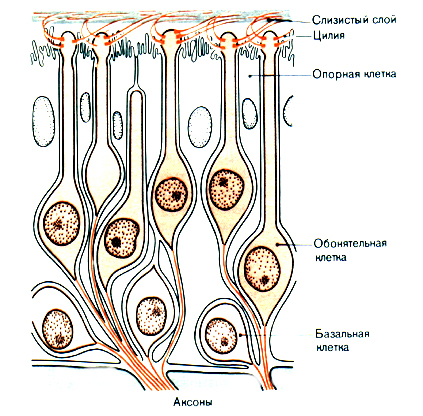

У плода человека слизистая на перегородке содержит замкнутые трубочки, которые, по-видимому, никуда не ведут. Это рудименты якобсонова органа, обонятельного органа, который играет вспомогательную, а в некоторых случаях - важную роль у многих амфибий, рептилий и млекопитающих. У человека его нет. Обонятельная слизистая- это многослойный эпителий с двумя преобладающими типами клеток-обонятельными и опорными. Как и во вкусовых почках , здесь имеются также базальные клетки; они могут развиться в обонятельные и, таким образом, представляют собой незрелые сенсорные клетки. Обонятельные клетки (в отличие от вкусовых) являются первичными сенсорными клетками, посылающими аксоны от своего базального полюса. Эти волокна образуют толстые пучки под сенсорным эпителием (называемые также обонятельными волокнами, fila olfactoria), которые идут к обонятельной луковице.

Рис.20.1. Клетки обонятельной слизистой.

На своем апикальном полюсе обонятельные клетки несут видоизмененные цилии, погруженные в слой слизи, которая покрывает обонятельный эпителий. Молекулы пахучего вещества диффундируют сквозь часть этого слизистого слоя, прежде чем достигнут самой периферической части обонятельных клеток, мембран цилий. Слизь происходит из трех источников: 1) боуменовых желез, 2) бокаловидных клеток дыхательной области и 3) опорных клеток обонятельного эпителия, которые таким образом выполняют двойную функцию. Киноцилии клеток в дыхательной области регулируют ток слизи.

Обонятельные ощущения исходят не только от сенсорных клеток в обонятельной области. Дыхательная область содержит помимо уже упомянутых клеточных элементов свободные окончания сенсорных волокон тройничного нерва (V); они также реагируют на пахучие вещества. Поэтому даже при случайном полном перерыве обонятельных волокон ощущение запаха до некоторой степени сохраняется.

20.1.1. Запахи.

Повседневный опыт показывает, что мы можем различать тысячи разных веществ по их запаху. Но в отличие от физиологии вкуса в субъективных опытах по обонянию не удалось выявить четкого различия между запахами. В любой попытке создать такую классификацию есть нечто произвольное. Но для практических целей был определен ряд качеств и составлен список классов запахов, или первичных запахов. Ниже приводятся некоторые из них, и для каждого даны два примера химически чистых пахучих веществ данной категории.

Цветочный: α-ионон, β-фенилэтиловый спирт

Эфирный: 1,2-дихлорэтан, бензилацетат

Мускусный: циклические кетоны (С15-17),например цибетон

Камфорный: 1,8-цинеол, камфора

Запах пота: изовалериановая кислота, масляная кислота

Гнилостный: сероводород, этилмеркаптан

Едкий: муравьиная кислота, уксусная кислота.

Уже из этих нескольких примеров ясно, что химически сходные вещества могут оказаться в разных запаховых классах и что члены одного и того же класса могут значительно различаться по своей химической структуре. Запахи, которые встречаются в естественных условиях и по которым названы первичные классы (например, аромат цветов, запах пота или гниющего мяса), как правило, представляют собой смеси запахов, в которых преобладают определенные компоненты.

Показано, что 0,1-1% населения Европы отличается особой "обонятельной слепотой". Симптом такой частичной аносмии, которая в некоторых случаях может быть наследственной, состоит в том, что немногие вещества со сходными запахами (например, некоторые мускусные запахи) обнаруживаются только при очень высоких концентрациях. Иными словами, порог для таких веществ специфически повышен. Наличие частичных аносмии показывает, что разграничение запахов по их качеству до некоторой степени возможно.