- •Лекция 2. Структурные элементы нервной системы

- •Лекция 3. Мембранные потенциалы нервных элементов в покое и при возбуждении.

- •3.1. Мембранный потенциал покоя

- •3.2. Потенциал и трансмембранные токи при возбуждении

- •Лекция 4. Распространение электрона и проведение потенциала действия

- •Лекция 5. Электрофизиология нервного ствола

- •Лекция 6. Синапсы.

- •6.1. Электрофизиология синапсов Электрический синапс

- •2. Схема работы возбуждающего электрического синапса (а) и временные соотношения пресинаптического и постсинаптического пд (б).

- •Химический синапс

- •Возбуждающие химические синапсы

- •Тормозящие химические синапсы

- •Лекция 7. Нервные сети и основные законы их функционирования

- •7.1. Рефлексы и рефлекторные дуги

- •Лекция 8. Общие принципы координационной деятельности центральной нервной системы.

- •8.1. Интегративная и координационная деятельность нервной клетки

- •8.2. Принцип общего конечного пути

- •8.3. Временная и пространственная суммация. Окклюзия.

- •8.4. Торможение

- •8.5. Принцип доминанты

- •9.1. Нейронные структуры и их свойства

- •9.2. Рефлекторная функция спинного мозга

- •9.3. Проводниковые функции спинного мозга

- •9.3.1. Нисходящие проводящие пути.

- •Лекция 10. Задний мозг.

- •10.1. Строение заднего мозга

- •10.2. Рефлексы заднего мозга.

- •10.3. Функции ретикулярной формации заднего мозга

- •Лекция 11.Средний мозг.

- •11.1. Морфофункциональная организация среднего мозга

- •11.2. Участие среднего мозга в регуляции движений и позного тонуса

- •Лекция 12. Мозжечок.

- •12.1. Структурная организация и связи мозжечка.

- •12.2. Функции мозжечка

- •Лекция 13.Промежуточный мозг.

- •13.1. Структура промежуточного мозга

- •13.1.1. Морфофункциональная организация таламуса

- •13.1.2. Гипоталамус

- •13.1.3. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций

- •13.1.4. Терморегуляционная функция гипоталамуса

- •13.1.5. Участие гипоталамуса в регуляции поведенческих реакций

- •13.2. Лимбическая система

- •13.2.1. Анатомические структуры лимбической системы

- •13.2.2. Функции лимбической системы

- •13.2.3. Роль лимбической системы в формировании эмоций

- •Лекция 14. Базальные ганглии и их функции.

- •Лекция 15. Кора больших полушарий.

- •15.1. Морфофункциональная организация коры больших полушарий

- •15.2. Проекционные зоны коры

- •15.3. Колончатая организация зон коры

- •Лекция 16. Физиология зрения.

- •16.1. Глаз

- •16.1.1. Оптическая система глаза.

- •16.1.2. Регуляторные процессы в диоптрическом аппарате.

- •16.1.3. Сетчатка

- •16.1.4. Проекции сетчатки на цнс.

- •16.2. Нейронная основа восприятия формы.

- •Лекция 17. Физиология слуха

- •17.1. Анатомия органа слуха

- •17.2. Наличие звука и субъективное слуховое ощущение

- •17.3. Функции среднего и внутреннего уха

- •17.3.1. Роль среднего уха.

- •17.4. Прием звука внутренним ухом. Теория места.

- •17.4.1. Рецепция стимула волосковыми клетками.

- •17.4.2. Глухота при поражении среднего или внутреннего уха.

- •17.5. Слуховой нерв и высшие уровни слухового пути

- •17.5.1. Анатомия слухового пути.

- •17.5.2. Характеристики ответов центральных слуховых нейронов.

- •17.6. Адаптация в слуховой системе.

- •Лекция 18. Физиология чувства равновесия

- •18.1. Анатомия и физиология периферического органа. Рецепторы органа равновесия и стимулы, их возбуждающие.

- •18.1.1. Структура и функция статолитовых органов и полукружных каналов.

- •18.1.2. Угловые ускорения

- •18.1.3. Поведение купулы при кратковременном и длительном вращении.

- •18.2. Центральные механизмы чувства равновесия

- •18.2.1. Центральные связи рецепторов вестибулярного органа.

- •18.2.2. Статические и статокинетические рефлексы. Вестибулярный нистагм.

- •18.2.3. Клиническое значение нистагма.

- •Лекция 19. Физиология вкуса

- •19.1. Морфология органов вкуса; субъективная физиология вкуса. Ориентация и строение вкусовых почек.

- •19.2. Центральные связи.

- •19.3. Основные вкусовые ощущения.

- •19.4. Интенсивность ощущений.

- •19.5. Объективная физиология вкуса.

- •19.6. Первичный процесс.

- •19.7. Роль вкусовой чувствительности.

- •Лекция 20. Физиология обоняния

- •20.1. Локализация и клеточная организация обонятельного эпителия.

- •20.1.1. Запахи.

- •20.2. Кодирование.

- •20.3. Субъективная физиология обоняния, центральные связи

- •20.4. Порог обнаружения и порог опознания.

- •20.4.1.Стимуляция волокон тройничного нерва.

- •20.5. Центральные связи.

16.1. Глаз

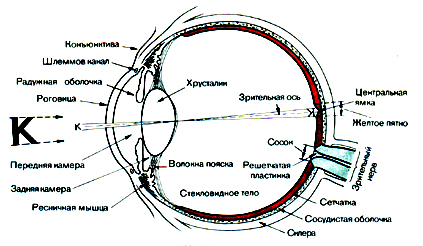

Когда вы смотрите на свои глаза в зеркало, то видите конъюнктиву-белую соединительную ткань, пронизанную мелкими кровеносными сосудами, которая у переднего полюса глазного яблока соединяется с прозрачной роговицей (рис. ).

Рис.16.1. Горизонтальный разрез правого глаза.

Позади роговицы лежит радужная оболочка-синяя, серая или каряя в зависимости от числа и распределения пигментных клеток. В центре радужки находится зрачок-отверстие, обычно круглое; его диаметр меняется, как у диафрагмы в фотокамере. Между роговицей и радужной оболочкой находится передняя камера глаза, наполненная прозрачной жидкостью, называемой водянистой влагой.

Роговица и конъюнктива покрыты тонкой пленкой слезной жидкости. Слезы образуются в слезных железах, расположенных в наружной (височной) части глазницы над глазным яблоком. Протоки слезных желез оканчиваются в конъюнктиве позади век, над наружным "углом" глаза. Движения век (мигание) равномерно распределяют слезы по роговице и конъюнктиве, и эта тонкая пленка жидкости улучшает оптические свойства поверхности роговицы. В небольших количествах слезная жидкость образуется непрерывно. Часть воды испаряется, остальная стекает в носовую полость через слезный проток.

Слезы на вкус соленые, так как их состав приблизительно такой же, как у ультрафильтрата плазмы крови. Слезы защищают роговицу и конъюнктиву от высыхания и действуют как "смазка" между глазом и веками. Когда между веком и глазом попадает какая-нибудь чужеродная частица, например песчинка, происходит рефлекторное усиление образования слез и мигания. В таком случае слезы действуют как смазывающая жидкость. Они содержат ферменты, которые разрушают бактерии и защищают глаз от инфекции. Наконец, когда человек "плачет", слезы служат средством выражения эмоций.

16.1.1. Оптическая система глаза.

На рис.16.1. дана схема поперечного сечения правого глаза человека. Оптическая система-диоптрический аппарат-представляет собой сложную, неточно центрированную систему линз, которая отбрасывает перевернутое, сильно уменьшенное изображение окружающего мира на сетчатку. Роговица, передняя камера и радужная оболочка составляют самую переднюю часть диоптрического аппарата. Непосредственно за радужкой расположена задняя камера глаза и двояковыпуклая линза-хрусталик. Эластичный хрусталик окружен сумкой; от нее веером расходятся волокна ресничного пояска. Эти волокна соединены с ресничными мышцами и наружным сосудистым слоем сетчатки; таким образом они косвенно связаны с наружной стенкой глазного яблока.

Пространство внутри глаза позади хрусталика заполнено стекловидным телом. Эта желатинозная субстанция, прозрачная, как вода, образована коллоидным раствором гиалуроновой кислоты во внеклеточной жидкости. Задняя внутренняя поверхность глаза выстлана сетчаткой, которая состоит из слоев пигментных клеток, рецепторов и нервных клеток (см. рис.16.2.). Зрительная ось пересекает сетчатку в центральной ямке, небольшом углублении в сетчатке. Центральная ямка составляет область наибольшей остроты зрения.

Между сетчаткой и склерой лежит сосудистый слой-сеть кровеносных сосудов, питающих слои сетчатки, ближайшие к склере. Части сетчатки, примыкающие к стекловидному телу, снабжаются сосудистой системой центральной артерии сетчатки, которая проникает в глаз через сосок зрительного нерва.