- •2.Понятие определителя n-ого порядка. Схемы вычисления определителей 2-ого и 3-ого порядков

- •3.Минор и алгебраическое дополнение элемента определителя. Теорема о разложении определителя.

- •4.Свойства определителей. Вычисление определителей порядка выше 3-его при помощи свойств определителя и теоремы о разложении определителя.

- •5.Обратная матрица. Необходимое и достаточное условие существования обратной матрицы. Алгоритм вычисления обратной матрицы.

- •6.Ранг матрицы. Преобразования матрицы, не меняющие ее ранга.

- •7.Системы m линейных уравнений с n неизвестными. Основные понятия. Матричный вид системы линейных уравнений.

- •8.Системы n линейных уравнений с n неизвестными. Метод обратной матрицы.

- •9.Системы линейных уравнений с n неизвестными.Формулы Крамера.

- •10.Метод Гаусса решения системы m линейных уравнений с n неизвестными.

- •12.Системы линейных однородных уравнений. Существование ненулевого решения.

- •15.Скалярное произведение векторов и его свойства.Условие перпендикулярности векторов.Угол между векторами.

- •16.Векторное произведение и его свойства.

- •17.Смешанное произведение и его свойства.Условие компланарности векторов.

- •18.Общее уравнение прямой на плоскости. Случаи расположения прямой относительно осей координат.Уравнение прямой в отрезках.

- •19.Уравнение прямой с угловым коэффициентом.Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении.

- •20.Уравнение прямой, проходящей через две данные точки (на плоскости).

- •21.Угол между двумя прямыми (на плоскости). Условия параллельности и перпендикулярности прямых.

- •22.Расстояние от точки до прямой.

- •23.Эллипс

- •24.Гипербола.

- •25.Парабола.

- •26.Поворот и параллельный перенос осей координат (на плоскости).

- •28.Случаи расположения плоскости относительно осей координат.Уравнение плоскости в отрезках.

- •29.Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между плоскостями.

- •30.Уравнение прямой в пространстве,как линии пересечения двух плоскостей. Канонические уравнения прямой в пространстве.

- •31.Уравнения прямой в пространстве, проходящей через две данные точки. Параметрические уравнения прямой в пространстве.

- •33.Предел числовой последовательности.

- •34.Предел функции на бесконечности.

- •32.Угол между прямой и плоскостью

- •35.Предел функции в точке.

- •36.Бесконечно малые функции. Связь бесконечно малой функции и функции, имеющей предел.Свойства бесконечно малых функций.

- •37.Бесконечно большие функции.Их свойства.Теорема о связи бесконечно большой и бесконечно малой функций.

- •38.Теорема о единственности предела.Основные теоремы о пределах.Предел сложной функции.

- •Теорема о пределе сложной функции.

- •39.Признаки существования пределов.

- •Теорема о сохранении функцией знака своего предела

- •40.Первый замечательный предел.

- •41. Сравнение бесконечно малых функций. Примеры эквивалентных бесконечно малых функций.

- •42.Второй замечательный предел.Число е.Важные пределы как следствие второго замечательного предела.

- •43.Задача о непрерывном начислении процентов.

- •44.Непрерывность функции в точке.Приращение функции,приращение аргумента.Свойства функций, непрерывных в точке.

- •45.Непрерывность функции на отрезке.

- •46.Классификация точек разрыва.

- •47.Задача о скорости неравномерного прямолинейного движения.

- •48.Задача о касательной, приводящая к понятию о производной.

- •49.Понятие производной, ее геометрический и механический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Примеры недифференцируемых функций в точке.

- •Замечание

- •54.Производная степенной функции. Логарифмическая производная.

- •55.Производные высших порядков.

8.Системы n линейных уравнений с n неизвестными. Метод обратной матрицы.

Пусть число ур-ний системы (2.3) равно числу переменных, т.е. m=n. Тогда м-ца явл. Квадратной, а её определитель называется определителем системы.

Рассмотрим

линейную систему (2.3):

и

введем следующие обозначения:

и

введем следующие обозначения:

-

матрица системы,

-

матрица системы,

-

столбец неизвестных,

-

столбец неизвестных,

-

столбец свободных членов. Тогда систему

(2.3) можно записать в виде матричного

уравнения:

-

столбец свободных членов. Тогда систему

(2.3) можно записать в виде матричного

уравнения:

АХ = В.

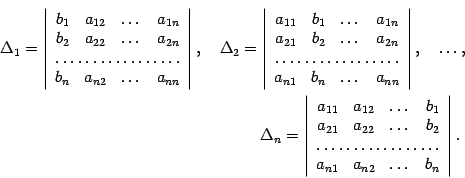

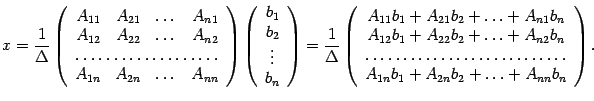

9.Системы линейных уравнений с n неизвестными.Формулы Крамера.

Введем

следующие обозначения. Пусть

![]() ,

,

![]() --

определитель матрицы, полученной из

матрицы

--

определитель матрицы, полученной из

матрицы

![]() заменой

столбца с номером

заменой

столбца с номером

![]() на

столбец

на

столбец

![]() свободных

членов,

свободных

членов,

![]() :

:

Теорема (правило Крамера). Если определитель системы Д <>0, то рассматриваемая система имеет одно и только одно решение, причём это решение находится по формулам:

,где

∆i

находится заменой в определителе i-ого

столбца на столбец свободных членов.

,где

∆i

находится заменой в определителе i-ого

столбца на столбец свободных членов.

![]()

Доказательство. Итак, рассмотрим систему 3-х уравнений с тремя неизвестными. Умножим 1-ое уравнение системы на алгебраическое дополнение A11 элемента a11, 2-ое уравнение - на A21 и 3-е - на A31:

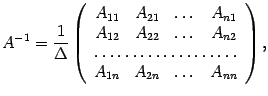

Пусть

матрица А – невырожденная, тогда

существует обратная к ней матрица

![]()

Умножим обе части равенства (3.1) слева на Получим

![]()

Но

![]() тогда

тогда

![]() ,

а поскольку

,

а поскольку

![]() (3.2)

(3.2)

Итак, решением матричного уравнения (3.1) является произведение матрицы, обратной к А, на столбец свободных членов системы (2.3).

Формулы Крамера являются решением с-мы поэлементно.

Обратная матрица находится по формуле

где

![]() --

алгебраические дополнения. Тогда

из (15.3)

следует, что

--

алгебраические дополнения. Тогда

из (15.3)

следует, что

Заметим,

что по формуле (14.13)

разложение определителя

Заметим,

что по формуле (14.13)

разложение определителя

![]() по

первому столбцу в точности совпадает

с первым элементом матрицы-столбца в

правой части последнего равенства,

разложение определителя

по

первому столбцу в точности совпадает

с первым элементом матрицы-столбца в

правой части последнего равенства,

разложение определителя

![]() по

второму столбцу дает второй элемент

матрицы-столбца и т.д. Поэтому

по

второму столбцу дает второй элемент

матрицы-столбца и т.д. Поэтому

![]() ,

откуда и следует утверждение теоремы.

,

откуда и следует утверждение теоремы.

10.Метод Гаусса решения системы m линейных уравнений с n неизвестными.

Метод Гаусса – метод последовательного исключения переменных – заключается в том, что с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе ступенчатого или треугольного вида, из которых последовательно, начиная с последних по номеру переменных, находятся все остальные переменные.

решения системы m линейных уравнений с n неизвестными. Если строки расширенной м-цы линейно независимы, то ранг м-цы равен числу её уравнений, т.е. r=m, если – линейно независимы, то r<m

Пример2 . Исследовать совместность и найти общее решение системы

Решение. Произведем элементарные преобразования расширенной матрицы системы

Умножив первую строку матрицы на –3, сложим ее со второй и третьей строками, а, умножив на –2, сложим ее с четвертой строкой.

Тогда имеем

Сложим теперь вторую строку этой матрицы с третьей и вычтем ее из четвертой:

Так

как расширенная матрица системы

Так

как расширенная матрица системы

![]() и

матрица системы А

содержат три ненулевых строки, то

и

матрица системы А

содержат три ненулевых строки, то

![]() Система

совместна и, так как ранг матрицы

Система

совместна и, так как ранг матрицы

![]() меньше

числа неизвестных системы, то система

имеет множество решений.

меньше

числа неизвестных системы, то система

имеет множество решений.

Выберем в качестве базисного минора

![]() Тогда

неизвестные х2,

х3,

х4

– базисные, а х1

и х5

– свободные. Укороченная система имеет

вид

Тогда

неизвестные х2,

х3,

х4

– базисные, а х1

и х5

– свободные. Укороченная система имеет

вид

Положим х1=с1, х5=с2. Тогда система примет вид

Так как х4=0, то из второго уравнения этой системы х3=3-4с2.

Подставляя х4 и х3 в первое уравнение, получим

Следовательно, общее решение исходной системы имеет вид

.Исследование систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли.

Всякий детерминант минора матрицы A, отличный от нуля, размер которого равен рангу этой матрицы, называется базисным минором. Т.е. иными словами ранг матрицы A это наивысший отличный от нуля минор.

1°. Линейная зависимость строк матрицы.

Пусть P — поле.

Def1 Будем говорить, что строка B=(b1, …, bn) bi Є P является линейной комбинацией строк A1=(a11, …, a1n,), …, Ak=(k1, …, akn,), aij Є P, если для некоторых α1,…, αk Є P справедливо

bj=α1aij + … + αkj, j=1, …, n. (1)

Это равенство удобно записать в матричном виде:

B=α1A1+ … + αkAk. (1’)

Def2 Строки A1=(a11, …, a1n,), …, Ak=(k1, …, akn,) назовем линейно зависимыми, если такие одновременно не равные нулю, такие что из В=О НЕ СЛЕДУЕТ равенство всех коэффицентов нулю(т.е.αi может быть отличен от нуля)

Строки, не являющиеся линейно зависимыми, являются линейно независимыми. Иными словами, A1, …, Ak — линейно независимы, если равенство возможно, лишь когда все коэф. равны нулю.

Минор r-го порядка, отличный от нуля, называется базисным минором, строки и столбцы, на пересечении которых находится базисный минор, называются базисными строками и базисными столбцами.

Теорема (теорема о базисном миноре): Базисные строки (столбцы) линейно независимы. Любая строка (любой столбец) матрицы A является линейной комбинацией базисных строк (базисных столбцов).

Док-во (Рассуждение для строк):

Покажем, что базисные строки линейно независимы

Если первая, например, строка — линейная комбинация остальных, то вычитая в базисном миноре из первой строки линейную комбинацию остальных, получим нулевую строку базисный минор нулевой — противоречие.

Докажем, что строка A является линейной комбинацией остальных. Т.к. при переменах строк и столбцов определитель сохраняет свойство равенства (неравенства) нулю, то будем считать, что базисный минор составлен из первых r строк и r столбцов.

Рассмотрим определитель (r+1) порядка

Здесь Если то две одинаковые строки или столбца и определитель равны нулю. то это минор порядка r+1 равен нулю. Итак определитель равен нулю k и j.

Разложим его по r+1 столбцу. Отметим, что

и коэффициенты Aij не зависят от выбора j, т.е.

что означает, что k-ая строка является линейной комбинацией первых r.

Теорема Кронекера-Капелли

Система линейных уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг м-цы системы равен рангу расширенной м-цы этой системы.

Не приводя строгого доказательства теоремы, поясним его. В процессе преобразования системы уравнений (2.1) к виду (2.10), т.е. элементарных преобразований м-цы системы А и расширенной м-цы А1, ранги этих м-ц не изменяются. В случае, когда система совместна, ранг м-цы и ранг расширенной м-цы системы (2.10), так же как и данной системы (2.1) совпадают.

Для совместных систем линейных уравнений верны следующие теоремы:

Если ранг м-цы совместной системы равен числу переменных, т.е. r=n, то система (2.1) имеет единственное решение.

Если ранг м-цы совместной системы меньше числа переменных, т.е. r<n, то система (2.1) неопределённая и имеет бесконечное множество решений.

Замечание. Отличный от нуля минор порядка r, где r<n, будем называть базисным минором. Неизвестные х1, х2, …, хr так же называют базисными, остальные – свободными. Систему (1.16) называют укороченной.

Если свободные неизвестные обозначить хr+1=c1, хr+2=c2, …, хn=cn-r, то базисные неизвестные будут от них зависеть, то есть решение системы m уравнений с n неизвестными будет иметь вид

X = (x1(c1, …, cn-r), x2(c1, …, cn-r), …, xr(c1, …, cn-r), c1, c2, …, cn-r)T, где значок Т означает транспонирование.

Такое решение системы называется общим.