- •Введение.

- •Часть 1. Типовые задачи.

- •1.1.Основные понятия химии.

- •1.1.1. Количество вещества (n), масса (m), молярная масса (м), число Авогадро (nа)

- •1.1.2. Массовая доля элемента () в химическом соединении или в смеси.

- •1.1.2. Определение формулы вещества

- •1.1.3 Расчеты по уравнениям химических реакций. Выход () продукта в реакции или в процессе.

- •1.2. Задачи с участием газов.

- •Молярный объем газа – это объем, который занимает 1 моль газа

- •1.2.2.Абсолютная () и относительная (d) плотность газа

- •1.2.4.Расчеты по уравнениям реакций с участием газов

- •1.3. Растворы

- •1.3.2. Растворимость (s) и коэффициент растворимости (s)

- •1.3.3. Электролитическая диссоциация, степень диссоциации ()

- •1.4. Тепловые эффекты химических реакций (q)

- •Суммарный тепловой эффект многостадийного процесса равен алгебраической сумме тепловых эффектов отдельных стадий, например:

- •1.6. Химическое равновесие

- •1.7. Электрохимический ряд активности металлов

- •Закон Фарадея:

- •Часть 2. Подходы к решению сложных комбинированных задач

- •2.1. Общие рекомендации

- •2.1.1. Осмысление задачи

- •Решение:

- •56,4 Г осадка

- •2.1.2. Химизм процессов

- •2.1.3. Обработка цифровых данных.

- •2.1.4. Проверка правильности решения

- •2.2. Избыток и недостаток

- •2.2.3. Конечный результат и последовательность протекания химических реакций зависят от порядка смешивания реагентов.

- •2.3. Постадийное определение состава смеси

- •2.4. Введение неизвестных величин

- •2.4.1. Введение одного неизвестного

- •2.4.2.1. Примеры задач с системами из двух неизвестных:

- •2.4.2.2. Примеры задач с системами из трех неизвестных:

- •Примеры задач с квадратными уравнениями

- •2.5. Введение произвольного параметра

- •2.6. Метод подбора

- •2.7. Многовариантные задачи

- •2.8. Составление материального баланса

- •Часть 3. Конкурсные задачи

- •3.1. Газы

- •3.2. Растворы и смеси

- •3.2.1. Растворение простых веществ

- •3.2.2. Растворение сложных веществ

- •Растворение сплавов и смесей

- •3.2.4. Смешивание растворов

- •3.2.5. Растворимость

- •3.2.6. Последовательно соединенные промывные сосуды

- •Смешивание растворов в различных соотношениях

- •Равные массовые доли ионов в растворе

- •Изменение порядка смешивания реагентов

- •Три разных вещества реагируют с равными количествами одинаковых растворов

- •Термическое разложение солей

- •3.4. Определение формулы вещества

- •3.4.1. Определение элемента

- •3.4.2. Определение формулы неорганического вещества

- •3.4.3. Определение формулы органического вещества

- •3.4.4. Определение числа фрагментов в высокомолекулярном соединении

- •3.5. Тепловые эффекты химических реакций

- •3.6. Скорость химических реакций

- •3.7. Химическое равновесие.

- •3.8. Вытеснение одного металла другим

- •3.9. Электролиз

- •3.10. Некоторые новые задачи 2002 — 2005 г.Г.

- •Решения некоторых конкурсных задач

- •Номера задач по веществам и классам химических соединений

- •Приложения Условные обозначения, используемые в пособии

- •Расчетные формулы, используемые при решении задач

- •Содержание

1.4. Тепловые эффекты химических реакций (q)

П

Теплотой

образования вещества называют количество

теплоты, выделяющейся или поглощающейся

при образовании 1 моля вещества из

простых веществ, например: 2С(графит)

+ 3Н2 (газ)

+ 0,5О2 (газ)

С2Н5ОН(жидкость)

+ 278 кДж

Q(образования

С2Н5ОН)

= 278 кДж/моль.

Теплота образования

простого вещества равна нулю.

Теплотой сгорания

вещества называют количество теплоты,

выделяющейся при сгорании 1 моля

вещества, например: С3Н6(газ)

+ 4,5О2(газ)

3СО2(газ)

+ 3Н2О(газ)

+ 2063 кДж

Q(сгорания

С3Н6)

= 2063 кДж/моль

Закон

Гесса:

Тепловой

эффект процесса не зависит от пути его

протекания.

Следствия из

закона Гесса:

С(тв.)

+ 0,5О2(газ)

СО(газ)

+ Q1;

СО(газ)

+ 0,5О2(газ)

СО2

+ Q2;

С(тв.)

+ О2(газ)

СО2(газ)

+ Q3

Q3

= Q1

+ Q2

Тепловой

эффект реакции равен разности между

суммой теплот образования продуктов

реакции, умноженных на соответствующие

коэффициенты в уравнении реакции, и

суммой

теплот

образования исходных веществ, умноженных

на соответствующие коэффициенты,

например:

3CuO(тв.)

+ 2NH3(газ)

3Cu(тв.)

+ 3 H2O(жидк)

+ Q

Q

= Q(образования

Н2О)

∙ 3 – [Q(образования

CuO)

∙ 3 + Q(образования

NH3)

∙ 2

Тепловой

эффект реакции равен разности между

суммой теплот сгорания исходных

веществ, умноженных на соответствующие

коэффициенты в уравнении реакции, и

суммой теплот сгорания продуктов

реакции, умноженных на соответствующие

коэффициенты, например:

2С2Н5ОН(жидк)

С2Н5ОС2Н5(жидк)

+ Н2О(жидк)

+ Q

Q

= Q(сгорания

С2Н5ОН)

∙ 2 – Q(сгорания

С2Н5ОС2Н5)

Суммарный тепловой эффект многостадийного процесса равен алгебраической сумме тепловых эффектов отдельных стадий, например:

Решение:

-

Записываем термохимическое уравнение реакции, рассчитываем количество вещества сгоревшего фосфора и количество вещества образовавшегося оксида фосфора(V):

2Р(тв) + 2,5О2(газ) Р2О5(тв) + Q(образования Р2О5)

n(Р) = 7,75 / 31 = 0,25 моль; n(Р2О5) = n(Р) / 2 = 0,25 / 2 = 0,125 моль.

-

Определяем теплоту сгорания фосфора и теплоту образования оксида фосфора(V):

Q(сгорания Р) = Q / n(Р) = 188 / 0,25 = 752 кДж/моль.

Q(образования Р2О5) = Q / n(Р2О5) = 188 / 0,125 = 1504 кДж/моль.

Ответ: Q(сгорания Р) = 752 кДж/моль; Q(образования Р2О5) = 1504 кДж/моль.

Пример 46. При сгорании некоторого количества газообразного углеводорода образовалось 4,48 л оксида углерода(IV) (н.у.) и 3,6 г воды и выделилось 137,5 кДж теплоты. Определите теплоту сгорания углеводорода, если известно, что его плотность по воздуху равна 1,448.

Решение:

-

Определяем простейшую формулу сгоревшего углеводорода:

СхНу + О2 хСО2 + 0,5у Н2О

n(СО2) = 4,48 / 22,4 = 0,2 моль; n(Н2О) = 3,6/ 18 = 0,2 моль.

n(С) = 0,2 моль; n(Н) = 0,2 ∙ 2 = 0,4 моль.

х : у = 0,2 : 0,4 = 1 : 2. Простейшая формула углеводорода СН2.

-

Рассчитываем молярную массу и определяем молекулярную формулу углеводорода:

М(СхНу) = Dвоздух ∙ 29 = 1,448 ∙ 29 = 42 г/моль.

М(фрагмента СН2) = 14 г/моль

Молекулярная формула углеводорода (СН2)n.

n = М(СхНу) / М(фрагмента СН2) = 42 / 14 = 3.

Углеводород (СН2)3 или С3Н6.

-

Записываем термохимическое уравнение реакции горения углеводорода и определяем теплоту сгорания:

С3Н6(газ) + 4,5О2(газ) 3СО2(газ) + 3Н2О(ж) + Q(сгорания С3Н6)

n(С3Н6) = n(СО2) / 3 = 0,2 / 3 = 0,0667 моль.

Q(сгорания С3Н6) = Q / n(С2Н6) = 137,5 / 0,0667 = 2061 кДж/моль.

Ответ: Q(сгорания С3Н6) = 2061 кДж/моль.

Пример 47. При сжигании 9 г органического вещества образовалось 13,2 г оксида углерода(IV) и 5,4 г воды и выделилось 140 кДж теплоты. Определите молекулярную формулу вещества, если его теплота сгорания равна 2800 кДж/моль.

Решение:

-

Судя по продуктам сгорания исходное вещество содержало углерод, водород и, возможно, кислород. Рассчитываем количества образовавшихся веществ, и записываем схему горения:

n(СО2) = 13,2 / 44 = 0,3 моль. n(Н2О) = 5,4 / 18 = 0,3 моль.

СхНуОz + О2 СО2 + Н2О

-

Рассчитываем количества веществ элементов, входящих в состав исходного вещества и определяем его простейшую формулу:

n(С) = n(СО2) = 0,3 моль. n(Н) = 2 ∙ n(Н2О) = 0,3 ∙ 2 = 0,6 моль.

m(O) = m(вещества) – m(С) – m(Н) = 9 – 0,3 ∙ 12 – 0,6 ∙ 1 = 4,8 г.

n(О) = 4,8 / 16 = 0,3 моль.

х : у : z = 0,3 : 0,6 : 0,3 = 1 : 2 : 1. Простейшая формула вещества СН2О.

-

Определяем молярную массу вещества и его молекулярную формулу:

n(исходного вещества) = Q(выделившееся при сгорании взятого количества) / Q(сгорания) = 140 / 2800 = 0,05 моль.

М(исходного вещества) = 9 / 0,05 = 180 г/моль.

Молекулярная формула (СН2О)n; n = 180 / 30 = 6. С6Н12О6.

Ответ: С6Н12О6.

Пример 48. При взаимодействии 31 г фосфора с хлором выделилось 400 кДж теплоты, и образовалась смесь хлоридов фосфора(III) и (V). Определите объем прореагировавшего хлора (н.у.), если теплоты образования хлорида фосфора(III) и хлорида фосфора(V) равны 318 и 455 кДж/моль соответственно.

Решение:

-

Записываем термохимические уравнения реакций и рассчитываем количество вещества фосфора, вступившего в реакции:

P(тв) + 1,5Cl2(газ) PCl3(ж) + 318 кДж

P(тв) + 2,5Cl2(газ) PCl5(тв) + 455 кДж

n(Р) = 31 / 31 = 1 моль.

-

Обозначим количество вещества фосфора, вступившего в первую реакцию за х и количество вещества фосфора, вступившего во вторую реакцию за у. Составим систему уравнений и решим ее:

х

+ у

= 1 ∙ 455 455х

+ 455у

= 455 137х

= 55 у

= 1 – 0,401

+ у

= 1 ∙ 455 455х

+ 455у

= 455 137х

= 55 у

= 1 – 0,401

318х + 455у = 400 318х + 455у = 400 х = 0,401 у = 0,599

-

Рассчитываем количество вещества хлора, вступившего в обе реакции и определяем его объем:

n(Cl2) = 1,5х + 2,5у = 0,401 ∙ 1,5 + 0,599 ∙ 2,5 = 2,1 моль.

V(Cl2) = 2,1 ∙ 22,4 = 47 л.

Ответ: V(Cl2) = 47 л.

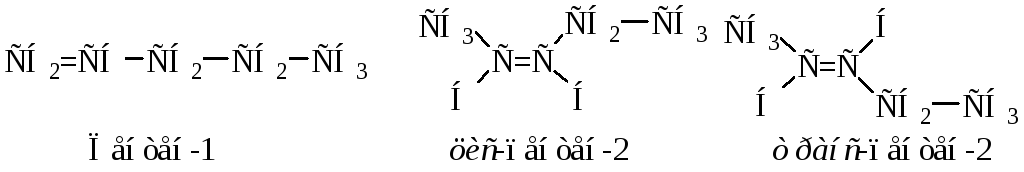

Пример 49. 22 г предельного одноатомного спирта нагрели в присутствии серной кислоты. При этом образовалось 18,4 г смеси простого эфира и трех изомерных алкенов. Определите структурную формулу исходного спирта и массу образовавшегося простого эфира, если известно, что при сжигании 10 г исходного спирта выделяется 370,5 кДж тепла, а теплота сгорания его равна 3260 кДж/моль.

Решение:

-

Определяем молярную массу и формулу исходного спирта:

n(в 10 г спирта) = Q / Q(сгорания) = 370,5 / 3260 = 0,1137 моль.

М(спирта) = 10 / 0,1137 = 88 г/моль.

Общая формула гомологического ряда предельных одноатомных спиртов — СnН2n + 1ОН;

12n + 2n + 1 + 17 = 88; 14n = 70; n = 70 / 14 = 5. Формула спирта С5Н11ОН.

-

Записываем уравнения химических реакций, обозначив количество спирта, превратившегося в алкены за х, и количество спирта, превратившегося в простой эфир за у.

x у

С5Н11ОН С5Н10 + Н2О; 2С5Н11ОН С5Н11ОС5Н11 + Н2О

x х 0,5у 0,5у

-

Рассчитываем количества веществ спирта и образовавшейся воды, составляем систему уравнений и находим массу простого эфира:

n(спирта) = 22 / 88 = 0,25 моль. m(выделившейся воды) = 22 – 18,4 = 3,6 г.

n (Н2О)

= 3,6 / 18 = 0,2 моль.

(Н2О)

= 3,6 / 18 = 0,2 моль.

х + у = 0,25 0,5у = 0,05

х + 0,5у = 0,2

m(С5Н11О С5Н11) = 0,05 ∙ 158 = 7,9 г.

-

Определяем структурную формулу исходного спирта:

Из восьми изомерных спиртов формулы С5Н11ОН только пентанол–2 может образовать смесь трех изомерных алкенов:

Ответ: m(С5Н11О С5Н11) = 7,9 г; пентанол–2.

Пример 50. Определите тепловой эффект реакции C2H5OH(ж) + 3О2(г) 2СО2(г) + 3Н2O(ж). Теплоты образования C2H5OH(ж), СО2(г) и Н2О(ж) равны 277,6; 393,5 и 285,8 кДж/моль соответственно.

Решение:

Q(реакции) = Q(образования СО2(г) ∙ 2 + Q(образования Н2О(Ж)) ∙ 3 – Q(образования С2Н5ОН(ж))

Теплота образования кислорода равна нулю, так как это простое вещество.

Q(реакции) = 393,5 ∙ 2 + 285,8 ∙ 3 – 277,6 = 787 + 857,4 – 277,6 = 1366,8 кДж.

Ответ: Q(реакции) = 1366,8 кДж.

Пример 51. Определите тепловой эффект реакции С2Н2(г) + 2 Н2(г) С2Н6(г). Теплоты сгорания С2Н2(г), Н2(г) и С2Н6(г) равны 1303, 287 и 1563 кДж/моль соответственно.

Решение:

Q(реакции) = Q(сгорания С2Н2(г)) + Q(сгорания Н2(г)) ∙ 2 – Q(сгорания С2Н6(г))

Q(реакции) = 1303 + 287 ∙ 2 – 1563 = 1303 + 574 – 1563 = 314 кДж.

Ответ: Q(реакции) = 314 кДж.

Пример 52. Тепловые эффекты растворения MgSO4 и MgSO47H2O в воде соответственно равны 84,8 и –15,9 кДж/моль. Какова теплота гидратации при переходе MgSO4 в MgSO4 7 H2O.

Решение:

Процесс растворения безводного сульфата магния в воде можно представить как последовательность процесса гидратации соли с превращением ее в кристаллогидрат и процесса растворения кристаллогидрата, поэтому:

Q(растворения MgSO4) = Q(гидратации MgSO4 в MgSO47H2O) + Q(растворения MgSO47H2O).

Q(гидратации MgSO4 в MgSO47H2O) = Q(растворения MgSO4) – Q(растворения MgSO47H2O) = 84,8 – (–15,9) = 100,7 кДж/моль.

Ответ: Q(гидратации MgSO4 в MgSO47H2O) = 100,7 кДж/моль.

Задачи для самостоятельного решения

-

Определите, сколько выделится теплоты при образовании 3,4 г аммиака, если его теплота образования равна 46,2 кДж/моль.

-

Теплоты образования FeO, Fe3O4 и Fe2O3 равны 266,5; 1117 и 822,2 кДж/моль соответственно. Определите, сколько теплоты выделится при сгорании 2,8 г железа в чистом кислороде.

-

12 г моносахарида сожгли в избытке кислорода, при этом выделилось 184 кДж теплоты. После приведения продуктов сгорания к н.у. выделилось 7,2 г воды и осталось 16,8 л газовой смеси (н.у.) с плотностью по водороду 19,2. Определите формулу моносахарида, если известно, что его теплота сгорания равна 2300 кДж/моль.

-

В результате сжигания некоторого количества органического вещества, содержащего азот, в 17,92 л кислорода выделилось 180 кДж теплоты, образовалось 10,8 г воды и 14,56 л газовой смеси с плотностью 1,635 г/л, объем которой после пропускания через избыток раствора щелочи уменьшился на 6,72 л. Определите структурную формулу сожженного вещества, если его теплота сгорания равна 1200 кДж/моль. Все объемы и плотность измерены при нормальных условиях.

-

29 г насыщенного одноатомного спирта нагрели в присутствии серной кислоты и получили смесь пяти изомерных алкенов и простого эфира массой 24,95 г . Определите выход простого эфира в расчете на взятый спирт и предложите структурные формулы исходного спирта и полученных алкенов, если известно, что при сжигании 10 г спирта выделяется 301,7 кДж теплоты, а теплота сгорания его равна 3500 кДж/моль.

-

При сжигании некоторого количества смеси серы с фосфором выделилось 315 кДж теплоты, а на полную нейтрализацию раствора продуктов сгорания в воде потребовалось 246 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 20 % и плотностью 1,22 г/мл. Определите массовые доли веществ в исходной смеси, если известно, что теплоты образования оксида фосфора(V) и оксида серы(IV) равны 1507 и 297 кДж/моль соответственно.

-

15,68 л (н.у.) смеси сероводорода и кислорода подожгли. В результате образовалось некоторое количество серы, оксид серы(IV) и вода и выделилось 129,8 кДж теплоты. Определите состав исходной газовой смеси в массовых долях, если известно, что исходные вещества прореагировали полностью, а теплоты сгорания сероводорода до серы и до оксида серы(IV) равны 246 и 560 кДж/моль соответственно.

-

Определите тепловой эффект реакции C2H5OH(ж) + CH3COOH(ж) CH3COOC2H5(ж) + H2O(ж). Теплоты сгорания CH3COOH, C2H5OH и CH3COOC2H5 равны: 1366,9; 871,5 и 2254,2 кДж/моль соответственно.

-

Определите тепловой эффект реакции: C2H5OH(ж) C2H4(г) + H2O(ж), если известно, что теплоты образования C2H5OH, C2H4 и H2O равны 277,6; –52,3 и 285,8 кДж/моль соответственно.

-

Тепловой эффект растворения BaCl2 в воде равен 8,66 кДж/моль. А теплота гидратации этой соли при переходе в BaCl22H2O 290,2 кДж/моль. Какова теплота растворения BaCl22H2O?

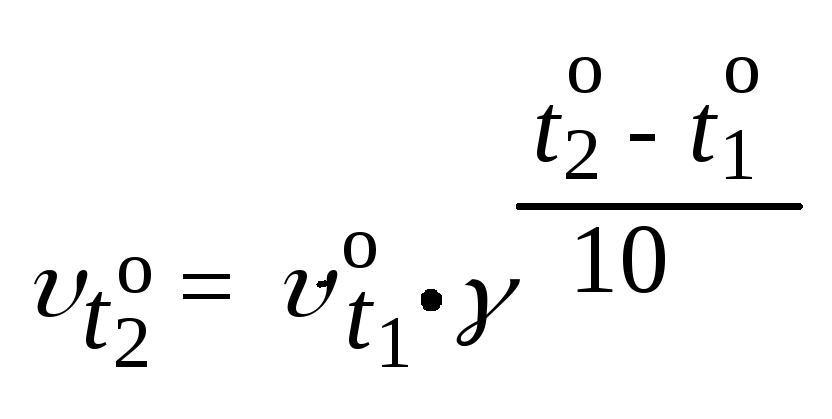

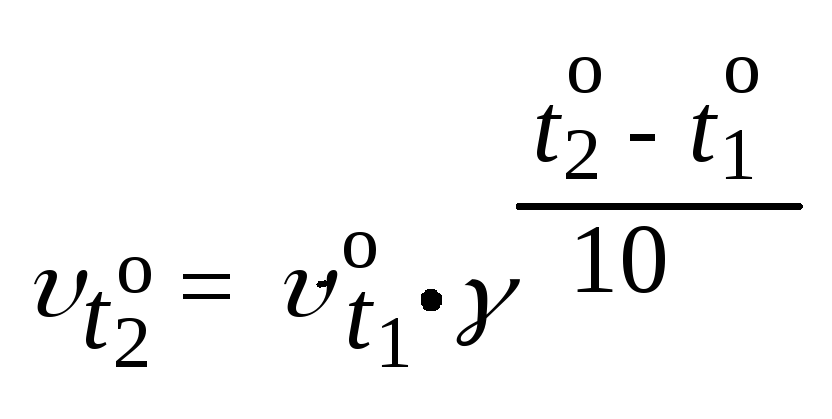

1

(гомогенной

реакции) =

(гомогенной

реакции) — средняя скорость реакции,

протекающей в однородной среде в

интервале времени t;

c

и n

— изменения концентрации и количества

исходного вещества или продукта

реакции (взятые по абсолютной величине);

V

— объем, в котором протекает реакция.

(Объем считается неизменным) (гетерогенной

реакции) — средняя скорость реакции,

протекающей на границе двух

несмешивающихся веществ в интервале

времени t;

S

— площадь поверхности соприкосновения

реагирующих веществ.

Для

реакции аА + bВ

+ . . .

продукты

= k

cA

cB

.

. . —

истинная

скорость реакции в данный момент

времени; k

— коэффициент пропорциональности

(константа

скорости реакции);

cА,

cВ,

…. — концентрации реагирующих веществ;

,

,

…. — показатели степени, зависящие от

механизма и условий проведения реакции

(порядки

реакции по

веществам

А,В,

….). t2o

— скорость реакции при температуре

t2o; t1o

— скорость реакции при температуре

t1o; — температурный

коэффициент скорости реакции

![]() ;

(гетерогенной

реакции) =

;

(гетерогенной

реакции) =

![]()

,

где

,

где

Пример 53. В сосуде емкостью 5 л смешали 1,4 г этилена и 5,475 г хлороводорода. Через 25 секунд в сосуде образовалось 1,29 г хлорэтана. Определите молярные концентрации веществ в этот момент и среднюю скорость реакции в этом интервале времени.

Решение:

-

Определяем количества исходных веществ и количество образовавшегося продукта:

n(С2Н4) = 1,4 / 28 = 0,05 моль;

n(НСl) = 5,475 / 36,5 = 0,15 моль;

n(С2Н5Сl) = 1,29 / 64,5 = 0,02 моль.

-

Записываем уравнение реакции, указывая количества реагирующих и образующихся веществ:

Было: 0,05 0,15

СН2=СН2 + НСl СН3–СН2Сl + (СН2=СН2) + (НСl)

Прореагировало: 0,02 0,02 стало: 0,02 0,03 0,13

-

Определяем молярные концентрации веществ через 25 секунд после начала реакции:

c(СН2=СН2) = 0,03 / 5 = 0,006 моль/л. c(НСl) = 0,13 / 5 = 0,026 моль/л.

c(СН3 – СН2Сl) = 0,02 / 5 = 0,004 моль/л.

-

Согласно уравнению реакции:

n(С2Н4) = n(НСl) = n(образовавшегося С2Н5Сl) = 0,02 моль.

-

Эта реакция гомогенная, так как оба реагирующие вещества газы:

= n / (V ∙ t) = 0,02 / (5 ּ 25) = 0,00016 = 1,6∙10–4 моль/л.сек.

Ответ: = 1,6∙10–4 моль/л.сек; c(СН2=СН2) = 0,006 моль/л, c(НСl) = 0,026 моль/л, c(СН3 – СН2Сl) = 0,004 моль/л.

Пример 54. В некоторый момент времени скорость реакции синтеза аммиака, измеренная по водороду, составила 0,045 моль/л.мин. Какие значения будет иметь скорость этой же реакции в тот же момент времени и в тех же условиях, если ее измерять по азоту или по аммиаку?

Решение:

3Н2 + N2 2NН3

(измеренная по Н2) = n(Н2) / (V ∙ t); (измеренная по N2) = n(N2) / (V ∙ t);

Согласно уравнению реакции изменение количества вещества азота в три раза меньше изменения количества вещества водорода — n(N2) = n(Н2) / 3, поэтому скорость реакции, измеренная по азоту, в три раза меньше скорости реакции, измеренной по водороду:

(измеренная по N2) = (измеренная по Н2) / 3 = 0,045 / 3 = 0,015 моль/л.мин.

Аналогично, изменение количества аммиака в этой реакции в два раза больше изменения количества азота, поэтому скорость, измеренная по аммиаку, будет в два раза больше скорости, измеренной по азоту.

(измеренная по NН3) = 2 ∙ (измеренная по N2) = 0,015 ∙ 2 = 0,03 моль/л.мин.

Ответ: (измеренная по N2) = 0,015 моль/л.мин; (измеренная по NН3) = 0,03 моль/л.мин.

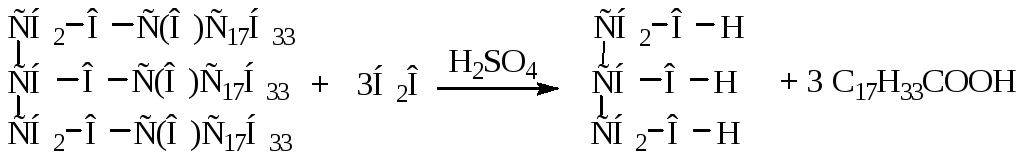

Пример 55. В сосуд кубической формы емкостью 1 литр поместили 500 мл раствора серной кислоты и сверху налили толстый слой жидкого жира, содержащего остатки только олеиновой кислоты. Через четыре часа концентрация глицерина в водном слое достигла 0,004 моль/л. Определите среднюю скорость реакции гидролиза жира и среднюю скорость образования олеиновой кислоты в этом интервале времени. (Изменением объема водного слоя пренебречь).

Решение:

-

Записываем уравнение реакции:

-

Эта реакция гетерогенная, так как жир не растворим в воде, и реакция происходит на границе раздела между слоем жира и раствора серной кислоты. Определяем изменение количества вещества жира и площадь соприкосновения слоев:

n(жира) = n(образовавшегося глицерина) = c ∙ V = 0,004 ∙ 0,5 = 0,002 моль.

Длина ребра куба объемом 1 л = 10 см = 0,1 м. Площадь поперечного сечения куба равна квадрату его ребра:

S = 0,1 ∙ 0,1 = 0,01 м2.

-

Определяем скорость реакции гидролиза жира:

= n / (S ∙ t) = 0,002 / (0,01 ∙ 4) = 0,05 моль/м2.час.

Скорость образования олеиновой кислоты будет в три раза больше: 0,05 ∙ 3 = 0,15 моль/м2.час

Ответ: (гидролиза глицерина) = 0,05 моль/м2.час; (образования олеиновой кислоты) = 0,15 моль/м2.час.

Пример 56. Во сколько раз увеличится скорость реакции образования оксида азота(IV) из оксида азота(II) и кислорода при увеличении концентраций реагирующих веществ в 4 раза, если известно, что для этой реакции скорость прямопропорциональна концентрации оксида азота(II) в первой степени и концентрации кислорода в степени 1/2?

Решение:

Записываем уравнение реакции и уравнение для скорости этой реакции:

2NO + O2 2NO2

=

k

∙ c(NO)

∙

![]()

2

= k

∙ c2(NO)

∙

![]() .

= k

∙ 4 ∙ c(NO)

∙

.

= k

∙ 4 ∙ c(NO)

∙

![]() = 8 ∙ k

∙ c(NO)

∙

= 8 ∙ k

∙ c(NO)

∙

![]() = 8

= 8

Ответ: Скорость увеличится в 8 раз.

Пример 57. Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры с 30оС до 80оС, если температурный коэффициент скорости для данной реакции равен двум?

Решение:

(t2 – t1) / 10 = (80 – 30) / 10 = 5; t2 / t1 = 5 = 2 5 = 32

Ответ: Скорость увеличится в 32 раза.

Задачи для самостоятельного решения

-

1 л водного раствора ацетальдегида с массовой долей растворенного вещества 8,8 % и плотностью 1г/мл смешали с 1 л аммиачного раствора оксида серебра. Через 20 минут из раствора выпало 21,6 г осадка. Определите молярные концентрации органических веществ в этом растворе и среднюю скорость реакции, измеренную по ацетальдегиду в этом интервале времени.

-

Скорость реакции омыления метилацетата прямопропорциональна произведению молярных концентраций реагирующих веществ. Определите концентрацию гидроксида натрия в реакционной смеси, если известно, что массовая доля метилацетата в ней составляет 3,7 %, скорость реакции в данный момент времени равна 2.10–3 моль/л.мин, а коэффициент пропорциональности в уравнении для скорости реакции при данной температуре равен 5.10–3 л/моль.мин. Плотность раствора принять равной 1 г/мл.

-

В результате реакции брожения глюкозы при 25оС за 2 часа выделилось 17,92 л оксида углерода(IV) (н.у.). Определите массу спирта, образующегося при брожении глюкозы в таком же объеме за 1 час при 35оС, если известно, что скорость этой реакции не зависит от концентрации глюкозы, а температурный коэффициент скорости равен восьми.

-

Скорость реакции этерификации прямопропорциональна произведению молярных концентраций кислоты и спирта, причем коэффициент пропорциональности при 40оС равен 0,004 л/моль.мин. Определите величину скорости реакции этерификации при 70оС в растворе в толуоле, в котором массовые доли уксусной кислоты и метанола составляют 13,33% и 7,11% соответственно, а плотность раствора равна 0,9 г/мл. Температурный коэффициент скорости реакции равен трем.

-

В стакан диаметром 5 см поместили раствор серной кислоты с массовой долей кислоты 4,75% (плотность 1,032 г/мл) и сверху налили толстый слой жидкого жира, содержащего остатки только олеиновой кислоты. Через 24 часа в водном слое появилось 0,46 г глицерина. Определите массу олеиновой кислоты, образующейся при выдерживании слоя такого же жира при той же температуре в сосуде диаметром 20 см в контакте с раствором серной кислоты с массовой долей кислоты 20,9% (плотность 1,172 г/мл) в течение 40 часов, учитывая, что скорость данной гетерогенной реакции прямопропорциональна концентрации ионов водорода в водном слое. Изменениями объема водного слоя пренебречь.