- •Раздел 1 основы общей экономической теории

- •Экономическая теория как наука

- •1.1. Роль экономики в жизни общества

- •1.2. Возникновение и этапы развития экономической теории

- •1.3. Предмет, структура и функции экономической теории

- •1.4. Методы экономической теории

- •2.2. Классификация экономических систем: типы и модели

- •3.1. Понятие собственности и ее место в системе производственных отношений

- •3.3. Субъекты и объекты собственности. Типы и формы собственности

- •Тема 3 50

- •4.1. Понятие производства и его факторы 75

- •6.1. Понятие рынка и условия его возникновения 118

- •7.1. Спрос и закон спроса 136

- •Тема 14 290

- •14.1. Менеджмент в системе микрорегулирования 290

- •Раздел 3 311

- •Тема 15 311

- •Тема 16 323

- •Тема 22 439

- •Тема 23 458

- •4.1. Понятие производства и его факторы

- •I подход

- •4.4. Эффективность производства: понятие, виды, показатели

- •5.1. Натуральное хозяйство и товарное производство: черты, условия возникновения и развития

- •5.4.Теории стоимости

- •Тема 6

- •6.1. Понятие рынка и условия его возникновения

- •Раздел 2

- •Тема 7

- •7.2. Неценовые факторы изменения спроса

- •7.3. Эластичность спроса.

- •7.4. Предложение и закон предложения.

- •2 3456789 10 Рис. 7.9.Сдвиг кривой предложения

- •7.5. Эластичность предложения в различные временные периоды

- •7.6. Рыночное равновесие. Цена равновесия

- •Тема 8 теория потребления. Предпочтения и равновесие потребителя

- •8.1. Понятие полезности.

- •Общая и предельная полезность

- •(Бутерброды) (бутерброды)

- •8.2. Предпочтения потребителя и их оценка.

- •Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель стремится максимизировать:

- •Чтобы оказаться в положении равновесия ( т.Е. Максимизировать полезность), потребитель должен:

- •Предельная полезность товара растет, если:

- •Тема 9 теория производства фирмы. Равновесие производителя

- •9.1. Предприятие (фирма) как хозяйствующий субъект.

- •Типы предприятий и формы предпринимательской деятельности

- •9.2. Понятие капитала. Кругооборот капитала и его стадии

- •9.3. Оборот капитала. Основной и оборотный капитал.

- •Тема 10

- •Тема 11

- •11.1. Понятие дохода.

- •0123456 Q Рис. 11.2. Кривая общего дохода фирмы в условиях несовершенной конкуренции

- •Тема 12

- •12.2. Максимизация прибыли конкурентной формы

- •12.3. Издержки и доход монополиста

- •(В долгосрочном периоде)

- •Тема 13

- •13.1. Рынок труда и его особенности

- •13.2. Спрос и предложение рабочей силы при совершенной и несовершенной конкуренции

- •13.3. Заработная плата: сущность, функции, формы и системы

- •13.5. Рынок природных ресурсов.

- •Тема 14 механизм микроэкономического регулирования

- •14.1. Менеджмент в системе микрорегулирования

- •14.2. Маркетинг в системе управления фирмой

- •14.3. Роль государства в регулировании экономической деятельности субъектов хозяйствования

- •Менеджмент - это:

- •"Отцом" научного менеджмента принято считать:

- •Налоговое бремя лежит только на покупателе, если:

- •Менеджмент возможен лишь в условиях:

- •Избыточное налоговое бремя возникает вследствие того,

- •Если на товар абсолютно эластичного спроса установлен потоварный налог, то в таком случае:

- •Раздел 3

- •Тема 15 национальная экономика: цели и структура

- •15.1. Понятие и основные цели национальной экономики

- •II подразделение - производство предметов потреблемйя.

- •15.2. Структура национальной экономики

- •15.3. Основные пропорции общественного воспроизводства

- •Тема 16

- •16.1.Система национальных счетов и понятие национального продукта

- •Тема 17

- •17.1. Понятие совокупного спроса и его график

- •17.2. Неценовые факторы (детерминанты) совокупного спроса

- •17.4. Неценовые факторы (детерминанты) совокупного предложения

- •17.5. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения

- •Тема 18

- •18.1. Классическая модель макроэкономического равновесия

- •18.2. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия

- •Тема 19

- •19.1. Циклические колебания экономики.

- •19.2. Инфляция: сущность, виды, измерение, социально-экономические последствия

- •19.4. Кривая Филлипса

- •Тема 20

- •20.2. Инструменты государственного воздействия на экономику

- •20.4. Теоретические взгляды на государственное регулирование: классический, кейнсианский и либеральный подходы

- •Тема 21

- •21.1. Финансовая система: понятие, структура и функции

- •21.5. Бюджетный дефицит и его виды (структурный и циклический)

- •21.6. Государственный долг: понятие, причины, виды и последствия

- •Тема 22

- •22.2. Спрос на деньги и его мотивы: трансакционный, спекулятивный, на непредвиденные расходы

- •50 100 150 200 250 300 350 Рис. 22.1. Спрос па деньги для сделок

- •Тема 23

- •23. 1. Понятие социальной политики и ее основные направления

- •23. 2. Доходы населения и роль государства в их формировании. Кривая Лоренца

- •Тема 3 50

- •4.1. Понятие производства и его факторы 75

- •6.1. Понятие рынка и условия его возникновения 118

- •7.1. Спрос и закон спроса 136

- •Тема 14 290

- •14.1. Менеджмент в системе микрорегулирования 290

- •Раздел 3 311

- •Тема 15 311

- •Тема 16 323

- •Тема 22 439

- •Тема 23 458

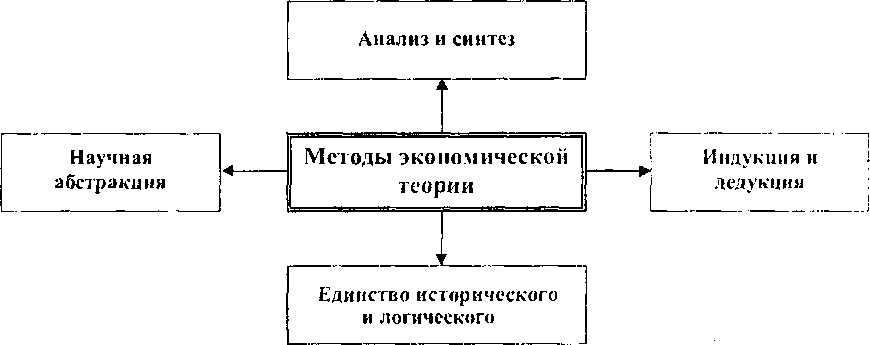

1.4. Методы экономической теории

Основной задачей экономической теории, как уже отмечалось, является проникновение в сущность экономических процессов с целью выявления экономических законов и закономерностей функционирования экономической системы общества. Это обусловлено тем, что в реальной действительности сущность и явление не совпадают (в противном случае всякая наука была бы излишней). Задача экономической науки и заключается в том, чтобы за внешним хаотическим (беспорядочным) нагромождением казалось бы, не связанных между собой разнообразных фактов и явлений найти то основное, главное (сущностное) начало, без которого вещь (событие, процесс) не может быть тем, чем она является.

Для этого используются особые правила, принципы, приемы исследования, которые составляют метод познания. Если предмет науки раскрывает "что" познается, то метод указывает на то, "как" познается. В каждой науке в соответствии со спецификой предмета ее исследования метод научного познания имеет свои особенности и не может быть произвольным. Например, для открытия законов экономического развития общества нельзя оперировать такими же приемами, как при открытии законов природы. Лабораторное оборудование, различные химические реактивы и т.д., которые применяются в физике, химии и других естественных науках, здесь не могут быть приемлемы.

К тому же надо учитывать и тот объективный факт, что экономические процессы не протекают в "чистом" виде. В реальной общественной жизни они тесно переплетаются между собой и несут на себе "отпечатки" политических, социальных, психологических и других явлений. Следовательно, нужны какие-то другие, специфические методы исследования этой стороны общественного бытия.

Важнейшими методами научного анализа, которые используются общей экономической теорией, являются следующие (рис. 1.5):

Рис. 1.5. Методы

экономической теории

1. Метод научной абстракции (от лат. abstractio - мысленное отвлечение). Это главный метод научного познания, используемый в экономической теории. Он состоит в отвлечении (абстрагировании) в процессе познания от внешних явлений, несущественных сторон и свойств исследуемого явления и в отыскании (вычленении) наиболее глубокой сущности этого явления. Этим самым наши представления об изучаемых явлениях (процессах) очищаются от случайного, преходящего, второстепенного, т.е. от всего того, что не соответствует природе изучаемого предмета.

Например, величина спроса на товар зависит от очень многих факторов, как-то: а) от цены данного товара; б) от цен других товаров; в) от уровня доходов населения; г) от ожиданий людей относительно изменения цен в будущем и т.д. Поэтому, чтобы выяснить, как каждый из перечисленных факторов влияет на величину спроса данного товара, необходимо предположить, что все остальные факторы неизменны, т.е. абстрагироваться от них. Проанализировав отдельно влияние каждого фактора, можно затем выявить результаты их совместного воздействия на исследуемый объект.

Абстрактный подход, однако, не отвергает, а исходит из необходимости изучения реальных экономических явлений. Базой для познания экономической деятельности служат факты. Они могут выступать в виде данных статистики, информации о событиях, поведении людей, различных организаций и т.д.

Метод научной абстракции включает в себя две взаимосвязанные и внутренне единые ступени движения познания: движение от явления к сущности и обратное движение от сущности к явлению. Исследование начинается с анализа и обобщения конкретного эмпирического (чувственно воспринимаемого) материала. Изучение значительного массива фактов, имеющих отношение к различным сторонам экономической реальности, постепенное проникновение в сущность происходящих в экономике процессов позволяют выявить их внутренние связи и зависимости. На этой ступени выделяются и исследуются наиболее общие (абстрактные) понятия, или экономические категории.

Категории экономической теории - это логическое понятия (научные абстракции), выражающие те или иные стороны производственных отношений общества. Они представляют собой теоретическое выражение реально существующих взаимосвязей в явлениях и процессах хозяйственной жизни. В совокупности они образуют понятийный аппарат экономической теории, так как характеризуют систему производственных отношений в целом. Например, товар, деньги, цена, капитал, заработная плата, прибыль и т.д. - это экономические категории. Они составляют логический "скелет" экономической теории. При этом каждая из категорий занимает свое место и находится во взаимосвязи с другими категориями.

Дальнейшее углубление познания позволяет формулировать экономические законы. Полученные таким образом знания уже могут иметь теоретический характер. Теория - это целостное (системное) знание о предмете науки, выраженное системой категорий, принципов, законов.

Установив закон, регулирующий ту или иную сторону экономической жизни общества, экономическая теория не останавливается на этом, а пускается в обратный путь. Поэтому дальнейший процесс исследования выступает как процесс восхождения от абстрактного к конкретному. На основе наиболее общих понятий и законов, раскрывающих самую глубокую сущность экономических процессов, происходит объяснение всего богатства и многообразия конкретных явлений. Например, зная закон, который лежит в основе данных явлений, исследователь, уже понимая формы проявления этих явлений, может предсказать ход их дальнейшего развития.

Таким образом, научные абстракции не отрывают экономические знания от действительности (как это может показаться на первый взгляд), а, напротив, приближают к ней. Они помогают за награмождением отдельных фактов и различных событий найти действительный (истинный) порядок экономических явлений. В этом состоит практическое значение абстракций. Вместе с тем метод научной абстракции не исключает проведения экспериментов в изучении отдельных экономических процессов.

2. Метод анализа и синтеза. Производственные отношения общества образуют сложную систему. Для ее всестороннего исследования необходимо, с одной стороны, разложить ее на отдельные составные части, а с другой - воссоздать целостную картину экономического строя. Это достигается с помощью анализа и синтеза.

Анализ (от греч. analysis - разложение, расчленение) - это прием научного мышления, состоящий в мысленном расчленении изучаемого процесса на составные части и исследовании каждой из этих частей отдельно. Анализ входит органической составной частью во всякое научное исследование и обычно образует его первичную стадию, когда исследователь переходит от целостного (нерасчлененного) описания изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, свойств, признаков и т.д.

С помощью анализа выясняется роль каждого отдельного элемента, их причинно-следственная связь внутри единого, весьма сложного хозяйственного организма. После того, как выяснена роль каждого элемента в отдельности, все эти элементы соединяются в единое органическое целое. Внутренняя связь между ними исследуется затем на основе синтеза.

Синтез (от греч. synthesis - соединение, сочетание) - это метод исследования какого-либо явления в его единстве и взаимной связи частей. Он представляет собой обобщение, сведение в единое целое данных, добытых (полученных) на основе анализа. В этом значении термин "синтез" противопоставляется "анализу", с которым он непрерывно связан. Синтез и анализ дополняют друг друга, каждый из них осуществляется с помощью и посредством другого.

-

Метод индукции и дедукции. Изучая действительность, экономическая мысль общества движется от фактов, их накопления, систематизации и обобщения к формулировке теоретических положений и принципов. Такой логический метод познания, основанный на умозаключении от частных, единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщениям, есть метод индукции (от лат. induction - наведение). Он предполагает выведение теоретических положений и принципов из фактов, т.е. предполагает движение мысли от частного к общему. Начинается индукция обычно с анализа и сравнения данных наблюдения или эксперимента. По мере расширения множества этих данных, может выявиться регулярная повторяемость какого- либо свойства или отношения. Наблюдаемая в опыте (наблюдении) многократность повторения (при отсутствии исключений) позволяет сделать вывод в ее универсальности и, естественно, приводит к индуктивному обобщению, т.е. предположению, что именно так будет обстоять дело во всех сходных случаях.

В отличие от индукции дедукция, наоборот, представляет собой логическое умозаключение от общего к частному, от общих суждений к частным. Дедукция (от лат. deductio - выведение) предполагает формирование гипотез, версий, т.е. предварительно сформулированных теоретических предположений. Затем эти гипотезы должны пройти проверку фактами, т.е. найти подтверждение на соответствие их реальности. Такой познавательный прием означает, следовательно, движение познания от теории к фактам.

Хотя индукция и дедукция представляют собой противоположные способы исследования экономические явлений, в реальном познавательном процессе их трудно разделить (так же как анализ и синтез). Они взаимодополняют друг друга, обеспечивая тем самым действенность метода науки.

-

Метод единства исторического и логического подходов. Экономическая теория - наука историческая. Поэтому может показаться, что экономическое исследование должно идти строго параллельно процессу исторического развития. Однако такой метод познанця потребовал бы от исследователя описывать случайные факты и события, что, естественно, затрудняло бы изучение основного русла. Вот почему экономическая теория пользуется методом логического исследования, который позволяет раскрывать внутренне необходимую последовательность возникновения и развития экономических процессов, находящих свое теоретическое выражение в системе категорий и законов.

Логическое исследование экономических отношений в целом отражает исторический процесс развития. Однако оно не всегда совпадает с историческим, так как исследует только существенные, а не все элементы данной системы отношений. Можно сказать, что логический метод исследования является тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих процессу познания всяких случайных фактов и событий. Поэтому теория познания не противопоставляет их друг другу, а рассматривает в единстве, поскольку исторически исходный пункт исследования совпадает в общем и целом с исходным пунктом логического исследования.

Однако логическое (теоретическое) исследование экономических процессов и явлений не является зеркальным отражением исторического процесса. Это означает, что логическое не механически копирует историческое развитие со всеми его особенностями и зигзагами. В конкретных условиях той или иной страны могут возникать экономические явления, которые не являются обязательными для господствующей системы хозяйствования, хотя исторически (фактически) они имеют место. Говоря иначе, историческое всегда богаче (разностороннее) логического. Логический подход совпадает с историческим в том случае, когда последний берется в обобщенном теоретическом виде.

В целом ход мысли исследователя должен начинаться с того, с чего начинается история данного экономического явления, а его дальнейшее движение будет представлять отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме.

Экономическим процессам и явлениям присуща качественная и количественная определенность. Поэтому экономическая теория широко использует математические и статистические приемы и средства исследования. В неразрывной связи качественного и количественного анализа заключена возможность глубокого исследования всей системы социально-экономических отношений. Поэтому экономическая наука использует весь современный аппарат математики и статистики для составления экономических моделей, графиков, уравнений и т.д.

Экономико-математическое моделирование с широким применением вычислительной техники, получившее распространение в 20 веке, позволяет в формализованной форме (в виде формальной системы) определить причины изменений экономических явлений, последствия этих изменений, прогнозировать экономические процессы и т.д. Вместе с тем излишняя математизация в построении экономических моделей приводит к тому, что при изучении экономических явлений не учитываются в должной мере социальные, политические и другие факторы, а элементы субъективности в их построении ведут к ошибочным выводам.

Например, широкое использование математического инструментария в "Экономикс" не придает большей научности и точности изучаемому экономическому явлению, а приводит к тому, что количественный анализ часто вытесняет качественный. Это лишь искусственно усложняет сам предмет исследования, но не способствует выяснению его глубинной сущности. Лауреат Нобелевской премии в области экономики за 1988 год М.Аллэ в этой связи замечает, что в последние годы "...экономическая наука развивалась в ошибочном направлении: в сторону совершенно искусственных и оторванных от жизни математических моделей с преобладанием математического формализма, что представляет собой, по сути дела, большой шаг назад" (См.: Аллэ М. Единственный критерий истины - согласие с данными опыта. Мировая экономика и международные отношения. 1989. №1 Г. С.26).

Среди других приемов, используемых экономической теорией, можно выделить такие как системный подход, рассматривающий экономический объект в качестве системы и в то же время как элемент еще более сложной системы, метод "проб и ошибок", сравнительный анализ, эксперимент, графические, статистические и другие приемы.

Словарь основных понятий и терминов

Анализ (analysis) - метод научного исследования, состоящий в разложении (расчленении) целого на составные элементы; противоположность синтеза.

Гипотеза (hypothesis) - научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, требующее, однако, проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной теорией.

Дедукция (deduction) - логическое умозаключение от общего к частному; метод рассуждений, с помощью которого гипотеза проверяется реальными экономическими фактами; противоположность индукции.

Единство исторического и логического (unity of historical and logical) - метод исследования, предполагающий, что ход мысли исследователя должен начинаться с того, с чего начинается история данного экономического явления; логический метод совпадает с историческим, когда последний берется в обобщенном, очищенном от случайных фактов и событий виде.

Индукция (induction) - логический метод, основанный на умозаключении от частных, единичных случаев к общему выводу; метод умозаключений, основанный на обобщении фактов; противоположность дедукции.

Кейнсианство (Keynesianism) - одно из ведущих направлений в развитии западной экономической теории, сформированное во второй половине 30-х годов 20 века; связано с именем английского экономиста Дж.М.Кейнса.

Классическая политическая экономия (classical political economy) - прогрессивное направление в развитии буржуазной экономической мысли, возникшее в период становления капиталистического способа производства; ее представители (У.Петти, А.Смит, П.Буагильбер, Д.Рикардо, С.Сисмонди и др.) впервые приступили к исследованию капиталистического производства, положив тем самым начало политической экономии как науки.

Корреляция (correlation) - систематическая и обусловленная взаимосвязь между двумя видами явлений или понятий.

Марксистская политическая экономия (Marxist political economy) - главное направление в развитии экономической мысли во 2-й половине 19 века, критически воспринявшее все лучшее, что было создано в общественной науке и творчески развившее его путем создания целостного (законченного) учения; впервые разработала основы политэкономии в широком смысле, включающей в себя как анализ докапиталистических формаций, так и научное рассмотрение коммунистического способа производства; связана с именами К.Маркс и Ф.Энгельса.

Меркантилисты (mercantilists) - представители первой школы политической экономии, непосредственно выражавшие интересы торговой буржуазии эпохи первоначального накопления капитала; возникла школа в последней трети 15 века как попытка теоретического обоснования системы экономической политики, отстаиваемой купцами.

Микроэкономика (microeconomics) - часть экономической теории, которая исследует, во-первых, обособленные экономические единицы (фирмы, отрасли, семейные хозяйства) и, во-вторых, отдельные рынки, конкретные цены и конкретные товары и услуги; она формулирует принципы экономического поведения.

Мировая экономика (world economics) - часть экономической теории, которая изучает глобальные (международные) экономические взаимосвязи и взаимоотношения национальных хозяйств: между отдельными странами, регионами, международными объединениями.

Научная абстракция (science abstraction) - метод познания, состоящий в мысленном отвлечении (абстрагировании) в процессе познания от внешних явлений, несущественных сторон и свойств исследуемого предмета с целью выделения существенных и закономерных признаков; главный метод научного познания, используемый в экономической теории.

Политическая экономия (political economy) - наука, изучающая систему общественно-производственных (экономических) отношений, т.е. отношений между людьми, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, а также экономические законы функционирования и развития исторически определенных общественно-экономических формаций; ее возникновение как науки относится к 17 веку.

Синтез (synthesis) - метод исследования какого-либо явления, заключающийся в обобщении, сведении в единое целое данных, добытых в результате анализа; противоположность анализа.

Физиократы (phisiocrats) - представители одного из направлений классической политической экономии, возникшего во Франции в середине 18-го века как реакция на меркантилизм; первыми попытались вывести прирост богатства из процесса производства, а не обращения, заложив этим самым научную основу для анализа капиталистического производства в целом.

Экономикс (economics) - общественная наука об использовании редких экономических ресурсов с целью максимального удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества.

Тесты

-

Впервые термин «политическая экономия» ввел:

А) У.Петти. f§| А. Монкретьен. S) Д. Рикардо. Г) К.Маркс.

-

Что из перечисленного изучает микроэкономика?

-

Производство в масштабе всей страны.

-

Б) Численность занятых в народном хозяйстве.

-

Общий уровень цен.

if") Производство сахара и динамику его цены.

-

Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа является:

-

Описательным. Б) Гипотетическим.

-

Индуктивным. Г) Дедуктивным.

-

-

Политическая экономия - это наука, которая изучает:

Производственные отношения общества. Б) Редкость блага.

В) Материальные и духовные потребности. Г) Эффективность использования ресурсов.

-

Противоположностью метода анализа является:

-

Гипотеза. Б) Дедукция.

-

Индукция. Синтез.

-

-

Политическая экономия как наука возникла:

Щ В 17 веке. Б) В 18 веке.

В) Во второй половине 19 века. Г) В 30-х годах 20 века.

-

Корреляция - это:

-

Научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо события.

-

^ Взаимосвязь между двумя видами явлений.

-

Логический метод, основанный на умозаключении от частного к общему.

Г) Логическое умозаключение от общего к частному.

-

Общим между экономическими законами и законами природы является то, что они:

-

Имеют вечный характер.

-

Б) Зависят от практической деятельности людей.

-

Имеют преходящий характер.

Г) Не зависят от воли и сознания людей.

-

Противоположностью метода дедукции является:

-

Синтез. Б) Гипотеза.

-

Индукция. Г) Анализ.

-

-

Научная абстракция - это метод познания, состоящий в:

-

Разложении целого на составные элементы.

-

Щ Мысленном отвлечении от несущественных сторон.

-

Обобщении данных, добытых анализом. Г) Движении мысли от частного к общему.

-

Впервые предпринял попытку определить основу обмена различных товаров:

-

Платон.

-

Б) Аристотель.

-

Ксенофонт. Г) А.Смит.

-

Экономические законы в отличие от законов природы:

-

Вечны.

-

Б) Осуществляются вне человеческой деятельности.

-

Проявляются точно и безусловно.

Реализуются только через хозяйственную деятельность людей.

-

Основной труд Аристотеля:

-

"Экономикос". 'ФГ Политика".

-

"Политейа".

-

Г) Все ответы неверны.

-

Тезис "богатство - это прежде всего золото, на которое можно все купить", принадлежит:

-

Физиократам. Б) Классикам.

-

Меркантилистам. Г) Кейнсианцам.

-

-

Синтез - это метод исследования, заключающийся в:

Д) Обобщении в единое целое данных анализа. Б) Мысленном отвлечении от несущественных сторон. В) Разложении целого на составные элементы. Г) Умозаключении от общего к частному.

-

По своему происхождению термин "политическая экономия" означает:

/Щ Государственное управление хозяйством. Б) Политику господствующего класса. В) Правила ведения домашнего хозяйства. Г) Использование людьми ограниченных ресурсов.

-

Законы природы в отличие от экономических законов: • А) Носят исторический характер.

% Вечны.

В) Реализуются только через хозяйственную деятельность людей.

Г) Проявляются как тенденции общественного развития.

-

Первыми попытались вывести прирост богатства из сферы производства, а не обращения:

А) Классики. Б) Меркантилисты.

f^Физиократы. ) Марксисты.

-

Начала трудовой теории стоимости были заложены:

-

Меркантилистами.

-

Классиками. В) Кейнсианцами. Г) Марксистами.

-

-

Вывод о том, что в условиях господства монополий капитализм утратил механизм автоматического восстановления равновесия между спросом и предложением товаров и поэтому нуждается в государственном регулировании, принадлежит:

-

К.Марксу.

-

Б) А.Маршаллу.

-

В.Парето. 0 Дж.Кейнсу.

Тема 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ТИПЫ И МОДЕЛИ

2.1. Понятие экономической системы и ее структура

Отдельные люди и общество в целом по-разному организуют свою экономическую деятельность, направленную на удовлетворение неограниченных потребностей при помощи ограниченных ресурсов. Вместе с тем существуют общие закономерности деятельности и развития человека как индивида и как члена общества.

В процессе хозяйственной деятельности между людьми устанавливаются объективные экономические отношения, которые функционируют как определенная система, включающая в себя объекты и субъекты этих отношений, а также различные формы связи между ними.

Экономику любой страны можно представить как большую систему, охватывающую множество разнообразных видов деятельности. При этом каждое звено данной системы может существовать только потому, что оно получает что-либо от других звеньев (компонентов) этой системы. Говоря иначе, все звенья экономической системы находятся во взаимосвязи друг с другом и только вместе (в совокупности) образуют органическое единое целое.

Таким образом, экономическая система - это упорядоченная особым образом система связей между производителями и потребителями материальных благ и услуг. Это означает, что в экономической системе хозяйственная деятельность людей всегда должным образом организована, скоординирована на основе определенных хозяйственных механизмов, экономических институтов, законов, ценностных ориентиров и т.д.

В экономической литературе нет единого подхода к определению экономической системы. Понятие "экономическая система" разными авторами трактуется по-разному (как, впрочем, и понятие "экономическая теория"). Приведем лишь некоторые из этих определений.

Экономическая система - это способ организации общества для решения стоящих перед ним экономических вопросов: что следует производить (какие товары и услуги); как следует производить (при какой комбинации производственных ресурсов и с использованием каких технологий); для кого производить (кто будет покупать произведенные товары и услуги, т.е. как они будут распределяться).

Экономическая система - это способ, которым страна решает проблемы недостатка ресурсов и достигает своих экономических целей.

Экономическая система - это совокупность механизмов и институтов для принятия и реализации решений, касающихся производства, дохода и потребления в рамках определенной географической территории.

Экономическая система включает все институты, организации, законы и правила, традиции, убеждения, позиции, оценки, запреты и схемы поведения, которые прямо или косвенно воздействует на экономическое поведение и результаты.

Экономическая система - это деятельность людей по использованию имеющихся природных и материальных ресурсов (рабочей силы, управленческих способностей, инструментов и машин, земли и минеральных богатств), осуществляемая в рамках особого организационного механизма.

Экономическая система - это фундаментальная подсистема, часть общества, которая под воздействием своих движущих сил и механизма координации обеспечивает материальную жизнеспособность и развитие общества.

Экономическая система - это целостная, относительно самодостаточная, организационно отграниченная от других составляющих, подсистема общества, в рамках которой осуществляется создание и использование материальных благ, необходимых для существования общества.

Экономическая система - это определенный способ производства, т.е. исторически сложившийся способ добывания материальных благ на основе определенных производительных сил и соответствующих отношений.

Наличие множества определений экономической системы показывает, что она многомерна и характеризуется не одним, а целой гаммой признаков, составляющих в совокупности единую целостную систему. От характера этих признаков, их взаимодействия между собой зависит и характер экономических систем, которые можно формализовать, представив их в виде функции, т.е. переменной величины, зависящей от других переменных величин, по формуле:

ES = f (А,, А2, ..., Ап),

где ES - экономическая система (англ. economical system);

А - свойства экономической системы, определяющие ее сущность. Они могут выступать в качестве критериев при дифференциации экономически* систем (определении их типа).

При всем разнообразии определений экономической системы (приведенные формулировки - это далеко не весь перечень имеющих место определений) можно выделить в них общее то, что главной сущностной функцией любой экономической системы является обеспечение необходимых условий для жизнедеятельности общества и его отдельных членов.

Жизнедеятельность человека в процессе хозяйствования проявляется, с одной стороны, в затратах собственной энергии, природных ресурсов и т.д., а с другой - в соответствующем пополнении исстрачиваемой энергии.

Поскольку человек не может не потреблять, поэтому он не может не производить материальные блага и услуги, необходимые для своего существования. Производство выступает как основа жизни и источник прогрессивного развития человеческого общества. Оно является исходным пунктом хозяйственной деятельности. В этой связи представляется наиболее правильным рассматривать экономическую систему как неразрывное единство человека и общественного производства: человек не может жить не производя, а производство без человека (и не для человека) - бессмысленно.

Производство есть процесс воздействия человека на предметы и силы природы с целью приспособления их для удовлетворения тех или иных потребностей. Потребление образует конечную цель и движущий мотив производства: поскольку в потреблении продукт уничтожается, то оно диктует новый заказ производству.

Потребности человека при этом не остаются неизменными: удовлетворенная потребность рождает новую потребность, та, в свою очередь, новую и т.д. Говоря иначе, развитие потребностей является движущей силой развития производства. Однако возникновение самих потребностей обусловлено процессом производства: только появление новых продуктов вызывает соответствующую потребность в этом продукте.

Таким образом, в центре экономической системы находится человек со своими постоянно возрастающими и фактически неограниченными потребностями. Это обусловлено тем, что сама экономическая система создается человеком и функционирует ради обеспечения его жизнедеятельности.

Если способ производства представляет собой исторически определенное внутреннее единство производительных сил и производственных отношений, то экономическая система есть форма конкретизации способа производства. Она характеризует конкретное содержание, структуру производительных сил и производственных отношений, движущие силы и механизм их функционирования и взаимодействия.

Способ производства составляет сущностную основу экономической системы, которую можно рассматривать как сущность второго порядка по отношению к способу производства. Поэтому раскрытие содержания самой экономической системы также предполагает необходимость системного подхода.

При рассмотрении структуры экономической системы надо исходить из того, что само понятие "система" предполагает множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих определенную целостность, единство. Системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, ориентирует исследователя на раскрытие целостности объекта, на выявление в нем многообразных типов связей и сведение их в единую теоретическую картину. Но поскольку сами элементы экономической системы имеют, в свою очередь, сложную структуру, то их принято называть подсистемами. В экономической системе выделяются следующие основные подсистемы:

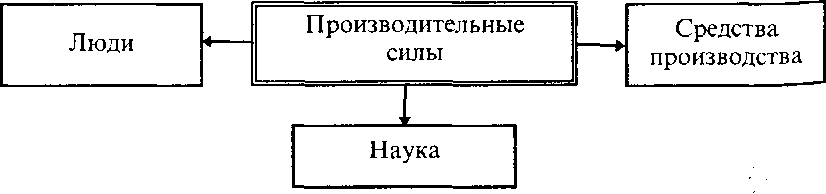

1. Производительные силы. Они представляют совокупность личных (субъективных) и вещественных элементов, используемых людьми, обладающими знаниями, производственным опытом, навыками к труду и т.д. Производительные силы выражают активное отношение людей к природе, заключающееся в материальном и духовном освоении, видоизменении, развитии и присвоении ее богатств. Они являются ведущей стороной общественного производства и выступают в качестве основного структурного элемента экономической системы.

В процессе функционирования производительных сил воспроизводятся условия существования общества и происходит убыстряющееся становление и развитие самого человека, который является главной производительной силой любого общества.

Всякая производительная сила сводится к определенному отношению человека к природе и выступает в одной из форм: а) в форме духовного освоения мира (развитие знаний, науки и т.д.), которое является идеальным общественным богатством, выступающим, с одной стороны, в качестве производителя материального и духовного богатства, а с другой - в качестве продукта уже накопленного богатства; б) в форме материально-вещественного освоения окружающего мира, преобразования природы, реального жизненного процесса.

При этом развитие второй формы производительных сил (материально-вещественного преобразования природы) является первичным, исходным, служит базой, на которой в последующем возникает развитие духовных производительных сил общества, т.е. научных знаний. В то же время специфика человеческого труда заключается в том, что материально-вещественному преобразованию природы предшествует мысль, ее духовное освоение и преобразование (и в этом его отличие от инстинктивных действий других живых существ). Другими словами, прежде чем строить дом, человек "строит" его в своей голове.

Порождением человеческого опыта, его разума и труда являются материально-вещественные факторы производительных сил - средства производства, состоящие из средств труда, служащих посредником при воздействии человека на природу, и предметов труда, на которые направлен труд человека.

Таким образом, в состав производительных сил входят: а) люди, с присущими им трудовыми навыками, способностями и квалификацией; б) средства производства, включающие средства труда и предметы труда; в) наука как комплекс знаний, которые материализуются в средствах труда, предметах труда, технологии и организации производства (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура

производительных сил

В реальной действительности предполагается оптимальное сочетание элементов производительных сил. Чем сложнее техника, тем выше предъявляются требования к уровню квалификации рабочей силы, организации производства и т.д. На современной ступени развития материального производства происходит превращение последнего в орудие господства человека над силами природы с помощью науки, что и создает материальные условия для качественно нового этапа в развитии человеческого общества.

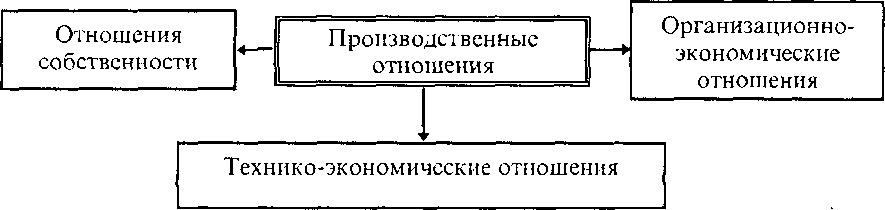

2. Производственные отношения. Производительные силы являются только одной (хотя и главной) стороной производства. Другой его стороной выступают производственные отношения.

В производстве люди вступают в отношения не только к природе. Они не могут производить, не соединяясь определенным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена результатами своей деятельности. Только в рамках этих общественных связей и отношений существует и их отношение к природе, т.е. имеет место процесс производства. Эти объективно складывающиеся отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ называются производственными или экономическими отношениями. Они представляют общественную форму производства, посредством которой происходит присвоение людьми предметов природы.

Производственные отношения придают всем общественным явлениям и обществу в целом исторически определенное социальное качество. В единстве с производительными силами производственные отношения образуют определенный способ производства. Будучи формой развития производительных сил, они образуют объективный критерий для отграничения одной ступени общественного развития от другой, для выделения общего, повторяющегося в истории стран и народов, находящихся на одной ступени общественного развития. Это позволяет выделить последовательно сменяющие друг друга исторические типы общества (общественно-экономические формации) и открыть тем самым путь познания законов развития человеческой истории.

Каждому исторически определенному способу производства Присуща своя совокупность производственных отношений, ко- т°рые образуют единую целостную систему. Хотя определяющая роль в общественном развитии принадлежит производительным силам, производственные отношения, однако, не являются лишь пассивным отражением изменений в производительных силах: они активно влияют, в свою очередь, на их развитие, ускоряя или замедляя его. Это зависит от того, насколько производственные отношения соответствуют на каждом данном этапе уровню развития и характеру производительных сил.

Исторический опыт показывает, что во всех классово антагонистических общественно-экономических формациях производственные отношения первоначально ускоряли развитие производительных сил общества. Однако в последующем они становились сдерживающим фактором их развития, поскольку отставали от развития производительных сил, которые являются наиболее динамичным элементом любого способа производства. Поэтому они заменялись новыми в процессе социальной эволюции (революции).

Надо иметь в виду, что полного (идеального) соответствия производственных отношений уровню производительных сил практически никогда не бывает. Речь идет лишь о том, чтобы противоречия между ними (а они всегда имеют место) не носили антагонистического (непримиримо враждебного) характера. Динамическое поддержание соответствия между производственными отношениями и производительными силами путем разрешения противоречий между ними служит источником общественного развития.

Будучи системой, производственные отношения имеют свою специфическую структуру (строение). В ней различают отношения наиболее глубинные, выражающие коренную сущность данного общественного строя, и производные (вторичные, перенесенные и т.д.). Имея общую социально-экономическую природу и взаимосвязи, вместе они и определяют систему производственных отношений (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Структура

производственных отношений

Основу системы производственных отношений образуют отношения собственности на средства производства. Они характеризуют присущий данному строю способ соединения непосредственных производителей со средствами производства и общественную форму присвоения материальных и духовных благ. Они определяют также социальную структуру общества, объективную цель развития производства, природу всех остальных производственных (а стало быть, и общественных) отношений. Отношения собственности на средства производства, являясь основой всей системы производственных отношений, проявляются во всех ее элементах и характеризуют социальный тип и природу данной системы.

В системе производственных отношений каждого способа производства существует также разветвленная совокупность организационно-экономических отношений. Эти отношения складываются между людьми по поводу их участия в общественном разделении труда и его организации. Они связаны с расстановкой людей в общественном производстве, распределением средств производства, установлением связей между хозяйствующими субъектами и т.д.

Общественное устройство труда предполагает соответствующую его организацию. Поэтому складывающиеся здесь отношения между людьми по поводу участия в общественном труде являются наиболее динамичным элементом системы производственных отношений: они непосредственно воспринимают изменения в уровне развития производительных сил, отражая уровень обобществления труда. Таким образом, организационно-экономические отношения представляют собой отношения, связывающие и организующие экономику в условиях общественного разделения труда в единое целое посредством определенной системы управления.

В качестве структурообразующего элемента системы производственных отношений выделяются также технико-эконо-. мические отношения. Они связаны с использованием и взаимодействием вещественных факторов производства, а также с профессиональным использованием рабочей силы. Это отношения между людьми по поводу наиболее рационального использования имеющихся в обществе технико-технологических ресурсов с целью повышения эффективности общественного производства, т.е. с целью минимизации затрат на выпуск единицы общественного продукта.

3. Движущие силы. Экономические законы, будучи по своей природе объективными, сами по себе, однако, не действуют, а экономический прогресс автоматически не осуществляется. Их особенность заключается в том, что они проявляются только через сознательную производственную деятельность людей, активность которой зависит от побудительных мотивов к такой деятельности. Такими побудительными мотивами являются потребности людей и их интересы.

Потребности - это объективная нужда людей в жизненно необходимых благах и услугах с целью поддержания жизнедеятельности и развития организма. Само существование экономики связано с решением проблем потребления, т.е. удовлетворения потребностей людей при ограниченности ресурсов.

Потребности людей многообразны и не являются постоянными (с точки зрения способов их удовлетворения). Различаются потребности и по степени их неотложности, т.е. не все потребности являются одинаково важными. На первом месте находятся потребности в пище, одежде, жилье и т.д. Они называются основными материальными потребностями. Например, люди вообще были бы не в состоянии заняться такими видами деятельности как наука, культура, искусство и т.п., если бы экономическое состояние общества не давало возможности удовлетворять основные материальные потребности человека.

Существует и ряд других потребностей, как-то: потребности в безопасности, общении, принадлежности к коллективу, в интересной работе, в творчестве и т.д. Все они, однако, являются вторичными, производными от основных материальных потребностей.

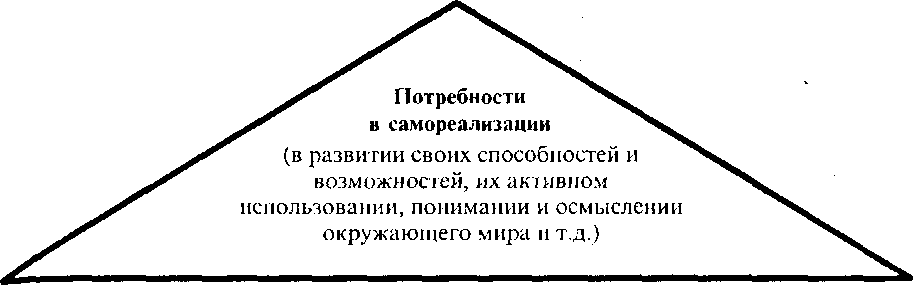

Наибольшее распространение получила классификация потребностей (по степени их важности) американского социолога А. Маслоу, который предложил специальную "пирамиду" потребностей или иерархию (порядок подчинения) потребностей. При этом "фундаментом" (основой) даже самых возвышенных потребностей он считает все же так называемые физиологические или основные материальные потребности (рис. 2.3).

Согласно А. Маслоу, первые две группы потребностей являются потребностями "низшего" порядка, а последние две "высшего". Однако это не означает, что потребности "высшего" порядка предопределяют все остальные потребности, будучи независимыми от них. Напротив, до тех пор, пока не удов-

Потребность в

уважении

(со стороны других

людей, в самоуважении, в достижении

цели, признании, одобрении и т.д.)

Социальные потребности

(в любви, дружбе, причастности к какой-либо группе, общении с людьми, имеющими те же интересы и т.д.)

Потребности в безопасности

(защите от боли, гнева, преступников, внешних врагов, страха, нищеты, в помощи при болезнях и т.д.)

Физиологические потребности

(в еде, питье, одежде, жилье, воспроизведении рода и т.д.)

Рис. 2.3. Пирамида потребностей по Л. Маслоу

летворены потребности "низшего" порядка, не действуют потребности "высшего" порядка. Говоря иначе, прежде чем заниматься наукой, искусством, философией и т.д. человек должен есть, пить, одеваться, иметь жилище и т.п.

История человеческой цивилизации наглядно подтверждает, что на протяжении многих тысяч лет главной заботой людей было удовлетворение физиологических потребностей, так как без этого немыслимо само существование человека как живого существа. И не случайным поэтому является тот факт, что научные знания начали зарождаться лишь в эпоху рабовладельческого строя, когда, благодаря нещадной эксплуатации рабов, часть населения (господа, аристократы) была освобождена от непосредственного производства необходимых жизненных благ. Они-то и начали заниматься наукой, философией, политикой, идеологией, религией и т.д. Именно такие классические рабовладельческие государства как Древняя Греция и Древний Рим заложили фундамент того, что принято называть сейчас цивилизацией.

Наборы необходимых потребностей человека различаются в разные исторические эпохи и в разных странах. Например, люди, живущие в странах с суровым климатом, испытывают настоятельную потребность в отоплении своего жилья, а люди, живущие в жарких странах, напротив, нуждаются в его охлаждении.

По мере потребления каких-либо благ соответствующая человеческая потребность насыщается и не становится уже остро необходимой. Но зато появляются новые потребности, требующие своего насыщения. Осознанные людьми потребности формируют их мотивации к труду. В таком случае потребности приобретают конкретную форму - форму экономического интереса.

Экономические интересы - это объективные, определяемые экономическими отношениями существенные и устойчивые связи, которые обусловливают необходимость удовлетворения сложившихся и развивающихся материальных потребностей общества, классов, социальных групп, коллективов или личностей. Будучи проявлением производственных отношений, они выступают в виде объективной направленности хозяйственной деятельности людей, в которой отражается их место в системе общественного производства.

Люди, как известно, являются носителями определенных экономических и классовых отношений, которые проявляются прежде всего как интересы. Они-то и предопределяют стремление людей к удовлетворению своих объективных материальных потребностей. Интересы служат стимулом к производственной деятельности с целью удовлетворения различных потребностей людей в условиях общественного разделения труда. Еще А. Смит писал: "Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов" (См.: Смит А . Исследование о природе и причинах богатства народов. Антология экономической классики. М. , 1991. Т.1. С. 91).

Многообразие форм собственности и субъектов хозяйствования порождают и многообразие экономических интересов. Они могут выступать в форме всеобщих (общественных), коллективных и личных материальных интересов. Говоря иначе, интересы всегда выступают как социально-определенные, как интересы данного общественного класса, общественного слоя, коллектива, индивида. Поэтому между экономическими интересами разных субъектов хозяйствования (а тем более разных способов производства) существуют принципиальные социально-экономические различия.

На основе выявления носителя интересов можно выделить также национальные, интернациональные, региональные, ведомственные, семейные, различных социальных групп (работающих, молодежи, пенсионеров и т.д.) экономические интересы.

Интересы отражают положение людей в системе общественного производства и их материальные потребности. Они носят исторический и классовый характер, поэтому между ними имеются противоречия, так как все интересы данного общества существуют в противоречивом единстве и могут выступать как социальные противоположности. Например, предприниматели, использующие наемную рабочую силу, заинтересованы в росте прибыли за счет сокращения величины заработной платы наемных работников. Последние, наоборот, заинтересованы в росте зарплаты, не взирая на то, что прибыль нанимателя при этом будет сокращаться.

Наглядным подтверждением противоречий экономических интересов служит острая конкурентная борьба между производителями в условиях рыночной экономики. Еще более острые формы могут принимать противоречия между различными классами, когда они носят антагонистический (непримиримый) характер. Тогда наступает эпоха смены экономического базиса общества (системы производственных отношений), в основе которого лежат отношения собственности на средства производства.

Таким образом, необходимость осуществления (реализации) экономических интересов побуждает людей к активной производственной деятельности и выступает в качестве экономических стимулов такой деятельности. Этим самым они выполняют роль "двигателя" экономической жизни общества: играя решающую роль в жизни любого общества, экономические интересы двигают жизнью народов.

В качестве элемента подсистемы движущих сил можно выделить также состязательность или соперничество. В любом обществе имеет место сложное переплетение экономических интересов. На экономическую активность людей влияют прежде всего два фактора: а) необходимость удовлетворения их (по сути дела неограниченных; потреоностеи; о) ограниченность в каждый данный момент ресурсов, служащих для удовлетворения растущих потребностей (действует закон возвышения потребностей), а следовательно, ограниченность и возможностей их удовлетворения.

В этих условиях между людьми рождается состязательность (соперничество, конкуренция) за овладение объектами, способными реализовать их экономические интересы. Потребности людей при этом могут совпадать (в пище, одежде, отдыхе), но интересы никогда не совпадают полностью, что может привести к обострению противоречий между различными субъектами экономических отношений и даже к социальным взрывам (в зависимости от степени остроты имеющихся противоречий между различными социальными группами общества).

В любом классовом обществе (а бесклассового общества нигде нет) господствующим экономическим интересом выступают интересы собственников средств производства, которые, естественно, всегда стремятся наиболее выгодно реализовать свое право собственности. Но этим самым они не могут не вступать в противоречие с другими слоями общества, являющимися лишь собственниками своей рабочей силы и также стремящимися наилучшим (с их точки зрения) способом реализовать свой экономический интерес (продать подороже свою способность к труду). Ясно, что непосредственные интересы продавца и покупателя рабочей силы (как, впрочем, и любого другого товара) не совпадают. Поэтому здесь необходим определенный компромисс: предприниматели вынуждены обеспечивать условия для соблюдения интересов других слоев общества, а наемные рабочие - учитывать экономические интересы нанимателей.

4. Механизм координации. Чтобы экономическая система в целом могла успешно функционировать, ей необходим опытный и профессиональный "дирижер", т.е. механизм координации всех звеньев (подсистем) экономической системы. В противном случае произойдет нарушение равновесия входящих в экономическую систему подсистем, а стало быть, и равновесия системы как органического целого, что в конечном итоге приведет к упадку и разрушению данной системы. Поэтому механизм координации выступает в качестве четвертой подсистемы экономической системы общества.

Он выступает прежде всего как хозяйственный механизм, под которым понимается совокупность форм и методов хозяйствования, приемов регулирования экономических процессов. Хозяйственный механизм не существует вне экономической системы, а сам он имеет сложную структуру, т.е. может рассматриваться, в свою очередь, в качестве отдельной системы. Он включает в себя следующие основные элементы: органы управления, методы управления экономикой, экономические стимулы, планирование, конкуренцию, ценообразование, формы оплаты труда, финансово-кредитные рычаги и т. д.

Каждой экономической системе присущ свой хозяйственный механизм. Так, для рыночной экономической системы главными элементами хозяйственного механизма являются: цена, спрос, предложение, конкуренция, ограниченная роль государства в экономических процессах и т.д. Для хозяйственного механизма плановой экономической системы характерны: решающая роль государства в управлении экономикой, директивная роль плана, преобладание административных методов над экономическими в управлении экономикой. В целом структуру экономической системы можно представить следующим образом (рис. 2.4):