- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Основные задачи гигиены:

- •Инструкция по технике безопасности при работе с крепкими кислотами и щелочами

- •Инструкция по технике безопасности при работе с электротоком и электроприборами

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Тб на кафедре”

- •Тактический алгоритм выбора методов исследования, применяемых в гигиене, и определения порядка выполнения уирс

- •Показатели, характеризующие влажность воздуха в помещении

- •Рекомендованные величины показателей температурно-влажностного режима и подвижности воздуха в помещениях

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Изучения и оценки температурно-влажностного режима помещений.

- •Форма записи результатов определения показателей температурного режима (°с)

- •Максимальное давление водяных паров воздуха помещений

- •Рекомендованные величины показателей температурно-влажностного режима и подвижности воздуха в помещениях

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Изучения и оценки подвижности воздуха в помещении.

- •Инструкция по определению скорости движения воздуха в закрытом помещении

- •Образец решения ситуационной задачи

- •Определение концентрации со2 в воздухе.

- •Содержание обучения

- •Основная:

- •Дополнительная:

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •Методика гигиенической оценки комплексного влияния микроклимата на организм

- •Методика гигиенической оценки комплексного влияния микроклимата на организм

- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Методика расчета и оценки показателей искусственного освещения.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Приложение 2

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Электромагнитный состав солнечной радиации

- •Методы исследования интенсивности ультрафиолетового излучения

- •Нарушения здоровья и заболевания, вызванные ультрафиолетовой недостаточностью.

- •Применение искусственных источников уф-излучения в профилактических и лечебных целях

- •Применение для обеззараживания искусственных источников коротковолнового ультрафиолетового излучения.

- •Бактерицидный эффект достигается при плотности потока уф-излучения 1,5 – 6 мкВт/см2 с длиной волны 250 – 270 нм при условии размещения облучаемого объекта на расстоянии не более 2 м от источника.

- •Неблагоприятные последствия избыточного влияния уф-радиации на организм.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •«Ультрафиолетове излучение и его использование дезинфекции»

- •Алгоритм «гигиеническое значение ультрафиолетового излучения и его использование дезинфекции»

- •Оценка эффективности санации воздушной среды уф излучением

- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Влияние производственной пыли на организм.

- •Гигиеническое нормирование промышленных аэрозолей.

- •Методы определения запыленности воздуха.

- •Классификация пром. Ядов по степени опасности и токсичности (4 класса)

- •Система мер профилактики неблагоприятного воздействия на организм загрязнения воздушной среды.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Технологическая карта практического занятия

- •Граф логической структуры темы: «Методика гигиенической оценки запыленности и химических примесей в воздушной среде»

- •Тактический алгоритм

- •Коэффициенты для приведения объемов воздуха к нормальным условиям.

- •Инструкция к газоопределителю гх-4.

- •Предельно допустимые концентрации аэрозолей в воздухе преимущественно фиброгенного действия

- •Основная:

- •Дополнительная:

- •Теоретические вопросы, на основании которых возможное выполнение целевых видов деятельности:

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Классификация биоритмов

- •Понятие о десинхронозах. Виды десинхронозов

- •Методика определения различных типов дневных кривых биологических ритмов

- •Физическая культура и основы закаливания.

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •Научные основы медицинской биоритмологии и хроногигиены

- •Здоровый образ жизни и личная гигиена

- •Научные основы медицинской биоритмологии и хроногигиены

- •Определение биологических ритмов человека расчетным методом

- •Последовательность определения расчетных биологических ритмов

- •Пример определения расчетных биоритмов человека

- •Определение формы дневной кривой биологических ритмов человека

- •Пример определения формы дневной кривой биологических ритмов человека

- •Определение типа дневной работоспособности человека

- •Пример определения типа суточной (дневной) работоспособности человека

- •Личностный опросник „Методика визначення типу денної працездатності людини о. Остберга у модифікації с.Степанової”

- •Содержание обучения

- •Вопросы к итоговому занятию по разделу «Гигиена и экология»

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Оглавление

Классификация биоритмов

Существуют несколько классификаций биологических ритмов, в основу которых положены их частотные характеристики, уровень организации биосистем и особенности взаимодействия организма и окружающей среды.

Действительно, периодические процессы наблюдаются на всех уровнях организации живых систем и охватывают широкий диапазон частот.

1.Наиболее полная классификация биологических ритмов по частотной характеристике:

1-й класс - ритмы высокой частоты (период от миллисекунд до 30 минут: осцилляции на молекулярном уровне, частота сердечных сокращений, ритмы дыхания, перистальтика кишечника);

2-й класс – ритмы средней частоты (от 30 минут до 28 часов);

3-й класс – мезоритмы (от 28 часов до 20 дней);

4-й класс - макроритмы (от 20 дней до 1 года);

5-й класс – мегаритмы (от 1 года до десятков лет).

2.В соответствии с уровнем организации биосистем:

1.клеточные биоритмы,

2.органные биоритмы,

3.организменные биоритмы,

4. популяционные биологические ритмы.

3.На основании особенностей взаимодействия организма и окружающей среды принято выделять:

1.адаптивные биологические ритмы, т.е. колебания с периодами, близкими к основным геофизическим циклам, выполняющие роль синхронизаторов внутренних и внешних ритмов;

2.физиологические биологические ритмы, отображающие состояние физиологических систем организма.

4.По происхождению биоритмы делят на:

1. экзогенные биоритмы,

2. эндогенные биоритмы.

Гигиеническая характеристика основных биологических ритмов

Биологические ритмы представляют собой самоподдерживающиеся автономные процессы периодического чередования состояний организма и колебаний интенсивности физиологических реакций индивидуума.

Человек имеет сложную иерархию и строгую временную упорядоченность в установлении биоритмологической структуры личности в результате воздействия многочисленных внутренних и внешних синхронизаторов. Целостный организм может существовать лишь при определенных фазовых соотношениях различных колебательных процессов в клетках, тканях, органах и функциональных системах, с одной стороны, и их четкой синхронизации с условиями окружающей среды - с другой. Таким образом, здоровье - это состояние оптимальной гармоничности между временной структурой внутренней среды организма и воздействием факторов окружающей среды, а биологические ритмы, по своей сути, отражают изменения разнообразных показателей физиологических и психологических процессов, имеющих волнообразную форму.

Разнообразные ритмические колебания определенных состояний живых систем регистрируются с частотой от 1 раза в миллисекунду до 1 раза в несколько лет. Наибольшее значение для человека имеют:

1.ультрадианные (длина периода от 0,5 до 20 часов),

2.циркадианные (от 20 до 28 часов),

3.инфрадианные (от 28 до 60 часов),

4.циркасептидальные (от 60 до 148 часов) биологические ритмы.

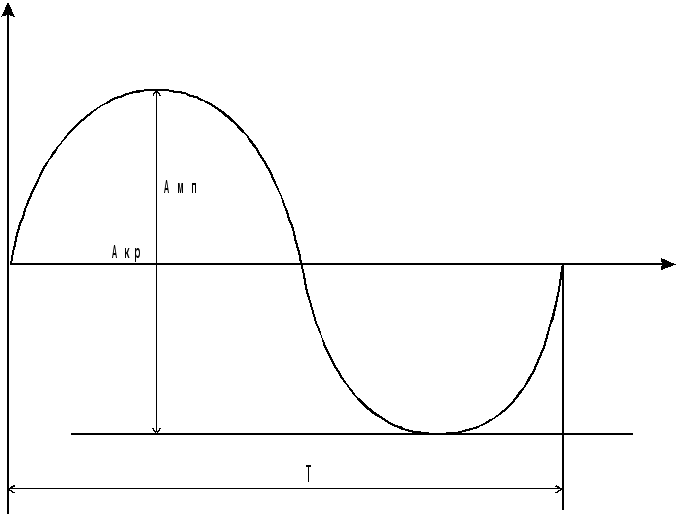

Важнейшими характеристиками биологических ритмов принято считать такие показатели как уровень, период, амплитуда, акрофаза и форма дневной кривой ритма (рис.1).

Уровень ритма, или мезор, представляет собой среднюю величину исследуемой физиологической функции на протяжении одного биологического цикла, графическое изображение которого приближается к синусоиде.

Периодом ритма принято считать отрезок времени, после окончания которого, состояние организма повторяется, в то же время частота ритма представляет собой величину, обратную продолжительности периода.

Амплитуду ритма рассчитывают как разницу между максимальными и минимальными значениями определенного физиологического процесса на протяжении одного биологического цикла.

Под акрофазой ритма понимают время, на которое приходится максимальный уровень функции.

Рис. 1. Графическое изображение типичного биологического ритма

и его ведущих характеристик

(Амп - амплитуда ритма, Акр - акрофаза ритма, Т - период ритма).