- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Основные задачи гигиены:

- •Инструкция по технике безопасности при работе с крепкими кислотами и щелочами

- •Инструкция по технике безопасности при работе с электротоком и электроприборами

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Тб на кафедре”

- •Тактический алгоритм выбора методов исследования, применяемых в гигиене, и определения порядка выполнения уирс

- •Показатели, характеризующие влажность воздуха в помещении

- •Рекомендованные величины показателей температурно-влажностного режима и подвижности воздуха в помещениях

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Изучения и оценки температурно-влажностного режима помещений.

- •Форма записи результатов определения показателей температурного режима (°с)

- •Максимальное давление водяных паров воздуха помещений

- •Рекомендованные величины показателей температурно-влажностного режима и подвижности воздуха в помещениях

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Изучения и оценки подвижности воздуха в помещении.

- •Инструкция по определению скорости движения воздуха в закрытом помещении

- •Образец решения ситуационной задачи

- •Определение концентрации со2 в воздухе.

- •Содержание обучения

- •Основная:

- •Дополнительная:

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •Методика гигиенической оценки комплексного влияния микроклимата на организм

- •Методика гигиенической оценки комплексного влияния микроклимата на организм

- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала

- •Методика расчета и оценки показателей искусственного освещения.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Приложение 2

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Электромагнитный состав солнечной радиации

- •Методы исследования интенсивности ультрафиолетового излучения

- •Нарушения здоровья и заболевания, вызванные ультрафиолетовой недостаточностью.

- •Применение искусственных источников уф-излучения в профилактических и лечебных целях

- •Применение для обеззараживания искусственных источников коротковолнового ультрафиолетового излучения.

- •Бактерицидный эффект достигается при плотности потока уф-излучения 1,5 – 6 мкВт/см2 с длиной волны 250 – 270 нм при условии размещения облучаемого объекта на расстоянии не более 2 м от источника.

- •Неблагоприятные последствия избыточного влияния уф-радиации на организм.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •«Ультрафиолетове излучение и его использование дезинфекции»

- •Алгоритм «гигиеническое значение ультрафиолетового излучения и его использование дезинфекции»

- •Оценка эффективности санации воздушной среды уф излучением

- •Содержание обучения

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Влияние производственной пыли на организм.

- •Гигиеническое нормирование промышленных аэрозолей.

- •Методы определения запыленности воздуха.

- •Классификация пром. Ядов по степени опасности и токсичности (4 класса)

- •Система мер профилактики неблагоприятного воздействия на организм загрязнения воздушной среды.

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Технологическая карта практического занятия

- •Граф логической структуры темы: «Методика гигиенической оценки запыленности и химических примесей в воздушной среде»

- •Тактический алгоритм

- •Коэффициенты для приведения объемов воздуха к нормальным условиям.

- •Инструкция к газоопределителю гх-4.

- •Предельно допустимые концентрации аэрозолей в воздухе преимущественно фиброгенного действия

- •Основная:

- •Дополнительная:

- •Теоретические вопросы, на основании которых возможное выполнение целевых видов деятельности:

- •Ориентировочная основа деятельности

- •Краткое изложение теоретического материала.

- •Классификация биоритмов

- •Понятие о десинхронозах. Виды десинхронозов

- •Методика определения различных типов дневных кривых биологических ритмов

- •Физическая культура и основы закаливания.

- •Краткие методические указания к проведению занятия

- •Научные основы медицинской биоритмологии и хроногигиены

- •Здоровый образ жизни и личная гигиена

- •Научные основы медицинской биоритмологии и хроногигиены

- •Определение биологических ритмов человека расчетным методом

- •Последовательность определения расчетных биологических ритмов

- •Пример определения расчетных биоритмов человека

- •Определение формы дневной кривой биологических ритмов человека

- •Пример определения формы дневной кривой биологических ритмов человека

- •Определение типа дневной работоспособности человека

- •Пример определения типа суточной (дневной) работоспособности человека

- •Личностный опросник „Методика визначення типу денної працездатності людини о. Остберга у модифікації с.Степанової”

- •Содержание обучения

- •Вопросы к итоговому занятию по разделу «Гигиена и экология»

- •Набор тестовых заданий для проверки достижения конкретных целей обучения

- •Оглавление

Содержание обучения

После усвоения необходимых знаний, переходите к изучению литературы по теме.

1. Гигиена с основами экологии человека: учебник – Архангельский В.И. и др.; под ред. П.И. Мельниченко. 2010.- С.106-109.

2. Гигиена и основы экологии человека: Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений /Ю.П. Пивоваров, В.В. Королик, Л.С. Зиневич; под ред. Ю.П.Пивоварова.- М.: «Академия», 2004.- С.100-105

Лекции по теме.

Граф логической структуры темы (приложения 1, 2).

Дополнительная литература:

Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена: Учебник. - К.: Вища школа, 1983. - С. 45-52, 211-217, 220-228.

Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности:

Источники и гигиеническое значение загрязнения воздушной среды в современных условиях.

Классификация пыли по происхождению, дисперсности и способу образования.

Физические и химические свойства пыли, пылевая патология.

Классификация вредных химических веществ, влияние на организм.

Методы определения химических соединений и пыли в воздухе.

Принципы гигиенического нормирования пыли и токсических веществ в в воздушной среде и профилактика заболеваний.

Краткое изложение теоретического материала.

Источники и гигиеническое значение загрязнения воздушной среды в современных условиях.

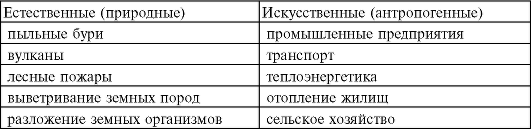

Источники загрязнения атмосферного воздуха делятся на естественные (природные) и искусственные (антропогенные).

Таблица 1.

Источники загрязнения воздуха

Наиболее активными с точки зрения химического взаимодействия с компонентами атмосферы и биосферы являются соединения серы, азота, фосфора, галогенов, фенолов и формальдегид, аэрозоли (пыль).

Основными источниками загрязнений атмосферы являются энергетика, автомобильный и авиационный транспорт, предприятия черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности.

Гигиеническая характеристика пыли.

Пыль - это аэрозоль, дисперсионной средой которого является воздух, а дисперсной фазой – мелкие твердые частицы.

При гигиенической оценке пыли и оценке ее влияния на организм могут быть использованы следующие виды классификаций.

1. По происхождению:

- органическая - естественная животного и растительного происхождения,

искусственная - пыль пластмасс, резины, смол, красителей и др.;

- неорганическая - минеральная, металлическая;

- смешанные виды пылей.

2. По размерам частиц (дисперсности, в основу положена способность проникать в дыхательные пути):

- мелкодисперсная - до 2 мкм,

- среднедисперсная - от 2 мкм до 10 мкм,

- крупнодисперсная - более 10 мкм.

3. По способу образования:

- аэрозоль дезинтеграции - образуется при механическом измельчении, дроблении и разрушении твердых веществ и механической обработке изделий;

- аэрозоль конденсации - образуется при охлаждении и конденсации паров расплавленных материалов.

4. По биологическому действию

- фиброгенная,

- общетоксическая,

- канцерогенная,

- аллергогенная,

- инфицированная,

- радиоактивная.

Влияние производственной пыли на организм.

Пыль может влиять на организм очень разнообразно. В этом плане многое зависит от гигиенических характеристик пыли, а именно ее химического состава и физических свойств. Из различных свойств пыли наибольшее значение имеют: химический состав, растворимость, размеры и форма частиц, электрозаряженность.

Минеральный состав пыли имеет первостепенное значение для развития пылевых заболеваний легких. В частности, выраженность фиброгенного действия пыли зависит от концентрации SiO2.

Пыль, содержащая радиоактивные вещества, является причиной специфических реакций организма, характерных для действия радиационного фактора. Воздействуя как токсическое вещество, пыль может приводить к появлению аллергий и новообразований.

От химического состава пыли зависит ее растворимость. Некоторые виды аэрозолей, быстро растворяясь в организме, не оказывают выраженного действия. Например, сахарная пыль. Хорошая растворимость токсических пылей, наоборот, способствует быстрому развитию патологического процесса. Нерастворимая пыль надолго задерживается в дыхательных путях. Это приводит не только к механическому повреждению слизистых органов дыхания и снижению их резистентности, но и развитию специфических патологических изменений.

Размеры частиц определяют скорость их оседания. Мельчайшие частицы размером 0,01 - 0,1 мкм могут находиться в воздухе длительное время в состоянии броуновского движения. Скорость оседания более крупных частиц может снижаться вследствие неправильной организации вентиляции, если перемещения воздушных потоков препятствуют оседанию пыли.

Пыль, как правило, полидисперсная. От степени дисперсности зависит общий процент задержки пылевых частиц в органах дыхания, а также уровень, на котором они оседают в дыхательных путях.

В легкие при дыхании проникает пыль размером от 0,2 до 5 мкм. Более крупные частицы задерживаются в верхних дыхательных путях.

По мере уменьшения размеров частиц возрастает степень задержки их в глубоких отделах легких. Выведение пыли также зависит от размеров частиц. Крупные частицы удаляются из организма под влиянием мерцательных движений ресничек и слизи.

Дисперсность частиц имеет значение не только для элиминации пыли из легких. От величины частиц зависит степень фиброгенного действия пыли. С повышением дисперсности степень биологической агрессивности пыли увеличивается до определенного предела, а затем уменьшается. Наибольшей фиброгенной активностью обладают аэрозоли дезинтеграции с размером пылинок от 1 - 2 до 5 мкм и аэрозоли конденсации с частицами менее 0,3 - 0,4 мкм. В этиологии пылевых бронхитов наименее активны пылевые частицы свыше 5 мкм. Уменьшение фиброгенности аэрозоля конденсации SiO2 с размером частиц 0,05 мкм и менее объясняется тем, что скорость выведения его из легких опережает темпы проявления цитотоксичности.

Степень фиброгенной опасности пыли зависит также от ее массы, поступившей в организм, и от дисперсности. При неодинаковой массе пыли и различной дисперсности наибольшую опасность представляет пыль с преобладанием частиц размером 1 - 2 мкм.

С повышением дисперсности пыли увеличивается поверхность частиц (отношение поверхности частиц к их массе), повышается ее химическая активность и сорбционная способность. Пылевые частицы сорбируют своей поверхностью газы, пары, радиоактивные вещества, ионы, свободные радикалы и др. Действие пыли на организм усиливается благодаря адсорбции на ней свободных радикалов, обладающих способностью к цепным реакциям и высокой химической активностью. Свободные радикалы образуются при процессах горения, под действием радиоактивных излучений и в результате фотохимического действия света. Пылинки сорбируют из воздуха заряженные частицы, что уменьшает концентрацию легких отрицательных ионов.

Важным свойством некоторых пылей является их воспламеняемость и взрывоопасность. Пылевые частицы, сорбируя кислород воздуха, становятся легко воспламеняющимися при наличии источников огня. Известны взрывы каменноугольной, пробковой, сахарной, крахмальной, мучной и других видов пыли.

Форма пылинок влияет на длительность пребывания их в воздухе. Частицы неправильной формы (аэрозоли дезинтеграции) способны более длительное время задерживаться в воздухе. При оседании частиц, к поверхности пола направлена та сторона, которая имеет наибольшую площадь.

Одним из важнейших свойств аэрозоля является наличие на частицах дисперсной фазы электрических зарядов. Заряд пыли может быть различным, и в значительной мере зависит от химической природы вещества. Заряженность оказывает влияние на поведение частиц, время нахождения пыли в воздухе и ее осаждение. Разноименный заряд пылевых частиц способствует быстрой конгломерации и оседанию их из воздуха. Одноименный заряд обусловливает более высокую стабильность аэрозоля. Частицы пыли, несущие на себе заряд, задерживаются в органах дыхания в большем количестве, чем нейтральные пылевые частицы, при этом степень задержки пыли в дыхательных путях может достигать 70 %. Фагоцитоз более активен при электроотрицательной пыли. Аэрозоли дезинтеграции имеют большую величину заряда, чем аэрозоли конденсации.

Пыль может быть носителем микробов, грибов, клещей, яиц гельминтов. Причем, некоторые виды пылей, например, мучная, сахарная и др., могут быть питательной средой для микроорганизмов.

Характеризуя пыль как вредный фактор окружающей среды, необходимо отметить, что возможны поражения органов дыхания, глаз, кожи.

Необходимо подчеркнуть, что пыль является этиологическим фактором профессиональных аллергий и новообразований.

Ведущими среди заболеваний органов дыхания считаются пневмокониозы. В зависимости от состава пыли выделяют различные формы пневмокониозов.

Силикоз развивается при вдыхании пыли, содержащей свободный SiO2.

Причина силикатозов - воздействие аэрозоля, содержащего сложные соединения кремниевой кислоты с оксидами металлов (асбестоз, талькоз, пневмокониоз от цементной пыли, пневмокониоз от стеклянной ваты (шлаковаты)).

Пневмокониозы могут быть вызваны также другими видами неорганических пылей, не содержащими SiO2: сидероз, алюминоз, манганокониоз, бериллиоз и другие металлокониозы, апатитоз, графитоз, пневмокониоз от шлифовочной пыли и др.

К карбокониозам относят пневмокониозы, вызванные вдыханием углеродсодержащей пыли, например, антракоз. Могут встречаться и другие пневмокониозы от воздействия органических пылей: биссиноз – при длительном вдыхании пыли хлопка, льна, конопли и других продуктов, используемых в текстильной промышленности; «легкое фермера» - вдыхание гниющей растительной пыли.

Часто встречаются смешанные формы пневмокониозов: антракосиликоз, сидеросиликоз, электросварочный пневмокониоз, пневмокониозы газорезчиков, огнеупорщиков, шлифовальщиков и др.

Пневмокониозы в выраженных стадиях иногда осложняются туберкулезом легких. Такое сочетание принято называть кониотуберкулезом.

Производственная пыль может приводить к развитию профессиональных бронхитов (в частности, хронический пылевой бронхит), пневмоний, астматических ринитов и бронхиальной астмы. Пыль может задерживаться в дыхательных путях, вызывая местные процессы: бронхиты, бронхиолиты.

Воздействие пыли на верхние дыхательные пути может быть причиной хронического ринита (гипертрофического, гипотрофического, атрофического). Раздражая слизистые оболочки, пыль способствует снижению их резистентности, приводя к фарингитам, ларингитам, ОРЗ (особенно в случае наличия на частицах аэрозоля микроорганизмов).

Воздействие пыли на орган зрения может приводить к воспалительным процессам в конъюнктиве (конъюнктивиты). Описаны случаи конъюнктивитов и кератитов у рабочих, контактирующих с пылью мышьяксодержащих соединений и анилиновых красителей.

Некоторые виды аэрозолей, пыль тринитротолуола, например, при длительном воздействии, оседая в хрусталике, вызывает развитие профессиональной катаракты. У рабочих, имеющих длительный контакт с пылью сернистых и бромистых солей серебра, наблюдается профессиональный аргироз конъюнктивы и роговицы вследствие отложения в тканях восстановленного серебра.

Сильным сенсибилизирующим действием на слизистую оболочку и роговицу глаза обладает пыль каменноугольного пека, вызывающая при работе на открытом воздухе в солнечную погоду тяжелые кератоконъюнктивиты – «пековые офтальмии».

Описаны случаи анестезии роговицы под действием табачной пыли и у токарей по металлу.

Загрязняя кожные покровы, пыль различного состава может оказывать раздражающее, сенсибилизирующее и фотодинамическое действие.

Воздействие пыли на кожу может приводить к развитию профессиональных дерматозов (дерматитов и экзем).

Аллергические дерматиты и экземы описаны у рабочих, контактирующих с цементной пылью. К веществам, обладающим фотодинамическим (фотосенсибилизирующим) действием, относятся продукты переработки каменного угля и нефти (смола, асфальт, пек). Загрязнение кожи этими соединениями на фоне инсоляции вызывает фотодерматит открытых участков кожи.

Многие виды пыли растительного и животного происхождения обладают выраженным аллергическим действием – пыль травы, хлопка, льна, зерна, муки, соломы, шелка, шерсти, кожи, перьев, канифоли, различных пород дерева, особенно сосны, и др.

Под влиянием различных видов пыли могут возникнуть и другие поражения кожи: шероховатость и шелушение, утолщение и огрубение, перхоть и выпадение волос, угри, фурункулез, бородавки, экзема. При этом нередки случаи временной потери трудоспособности. Своеобразны поражения кожи – асбестовые бородавки, описанные при воздействии асбестовой пыли; при воздействии мучной пыли может возникнуть себорея (у хлебопекарей); у развесчиц чая наблюдаются красные угри.

Наконец, следует отметить, что загрязнение кожи пылью затрудняет потоотделение вследствие закупорки протоков потовых желез. В результате развиваются гнойничковые воспалительные заболевания кожи - пиодермиты.