- •Общие вопросы

- •2. Методы исследования, применяемые в современной анатомии.

- •3. Развитие отечественной анатомии ее выдающиеся представители.

- •4. Индивидуальная изменчивость органов. Понятие о норме, ее вариантах и аномалии развития.

- •5. Кость как орган. Химический состав и физические свойства кости.

- •6. Классификация костей на основе развития, строения и функции.

- •8. Классификация соединений костей.

- •9. Сустав, его определение. Классификация суставов по форме, функции и сложности строения.

- •11. Вспомогательный аппарат мышц.

- •13. Специфические человеческие особенности в строении черепа.

- •14. Единство формы и функции в строении пищеварительной системы.

- •15. Единство формы и функции в строении дыхательной системы.

- •16. Развитие сердца в фило- и онтогенезе. Врожденные пороки.

- •17. Эндокринные железы. Общие анатомо-физиологические свойства. Классификация желез по развитию.

- •20. Классификация черепных нервов по функции, развитию, связи с

- •21. Единство формы и функции в строении артериальной системы.

- •22. Закономерности распределения артерий в организме.

- •23. Современные представления о строении микроциркуляторного русла.

- •26. Единство формы и функции в строении венозной системы.

- •27. Особенности кровообращения плода.

- •28. Лимфатическая система (функция, элементы развития, строение).

- •29. Закономерности расположения лимфатических сосудов и узлов.

- •30. Коллатеральный ток лимфы.

- •31. Органы иммунной системы.

- •32. Особенности черепа новорожденных. Периоды развития черепа после рождения.

- •34. Развитие пищеварительной системы в фило- и онтогенезе. Аномалии развития.

- •36. Развитие половой системы в фило- и онтогенезе. Аномалии развития.

- •37. Общие данные о вегетативной нервной системе. Сходства и различия соматической и вегетативной нервной системы.

- •39. Симпатическая часть вегетативной нервной системы.

- •40. Развитие черепа во внутриутробном периоде.

- •I висцеральная дуга:

- •II висцеральная дуга:

- •III жаберная дуга:

- •Опорно-двигательный аппарат

- •1. Позвонки и их соединения. Позвоночный столб. Мышцы

- •3. Лобная и затылочная кости (функции, элементы развития,

- •4. Височная кость (функции, элементы развития, классификация,

- •6. Мозговой череп (функция, элементы развития, кости, его

- •7. Внутреннее основание мозгового черепа.

- •8. Височная, подвисочная и крыловидно-небная ямки.

- •9. Стенки глазницы и ее сообщения.

- •10. Костные стенки полости носа. Околоносовые воздухоносные

- •11. Лицевой череп (функция, элементы развития, кости, его

- •12. Верхняя и нижняя челюсти (функции, элементы развития,

- •13. Височнонижнечелюстной сустав. Классификация, функция,

- •15. Скелет нижней конечности.

- •16. Соединения костей черепа (виды соединений).

- •17. Соединение позвоночного столба с черепом. Суставы, их

- •18. Соединение костей пояса верхней конечности. Классификация,

- •21. Лучезапястный сустав и суставы кисти. Классификация, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток. Мышцы, действующие на данные суставы.

- •22. Соединение костей пояса нижней конечности. Таз в целом.

- •23. Тазобедренный сустав. Классификация, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток. Мышцы действующие

- •24. Коленный сустав. Классификация, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток. Мышцы действующие на него.

- •26. Мышцы и фасции головы. Иннервация мышц.

- •27. Мышцы шеи и их иннервация в соответствии с их развитием.

- •28. Фасции и топография шеи.

- •29. Мышцы и фасции спины, их иннервация в связи с развитием.

- •30. Мышцы, фасции и топография груди. Топография подмышечной

- •31. Мышцы, фасции и топография живота. Влагалище прямой мышцы живота. Паховый канал.

- •34. Мышцы, фасции и топография кисти. Строение синовиальных

- •35. Мышцы пояса нижних конечностей, их иннервация и

- •1. Передняя группа (сгибатели)

- •2. Задняя группа (разгибатели, вращатели и отводящие мышцы)

- •36. Мышцы, фасции и топография бедра. Бедренный канал.

- •37. Мышцы, фасции и каналы голени. Содержимое каналов.

- •38. Мышцы, фасции и топография стопы.

- •39. Слабые места передней брюшной стенки. Паховый и бедренный

- •3)Участок белой линии выше пупка

- •4) Задняя стенка влагалища прямой мышцы живота ниже дугообразной линии

- •6) Пояснично-реберный и реберно-грудинный треугольники диафрагмы

- •Внутренности

- •1. Полость носа. Наружный нос (развитие, строение, иннервация,

- •2. Полость рта. Твердое и мягкое небо (развитие, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток).

- •4. Зубы (развитие, функция, строение, иннервация, кровоснабжение,

- •5. Слюнные железы (развитие, функция, топография, строение,

- •6. Глотка (развитие, функция, топография, строение, иннервация,

- •7. Пищевод (развитие, функция, топография, строение, иннервация,

- •Пищевод, Oesophagus

- •8. Желудок (развитие, функция, топография, строение, иннервация,

- •13. Печень (развитие, функция, топография, строение, иннервация,

- •15. Брюшина и ее производные (развитие, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток).

- •16. Полость брюшины. Верхний этаж.

- •17. Полость брюшины. Средний и нижний этажи.

- •18. Селезенка (развитие, функция, топография, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток).

- •20. Легкие (развитие, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток).

- •21. Плевра (развитие, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток).

- •22. Средостение (определение понятия, деление на отделы, сообщения с клетчаточными пространствами шеи).

- •23. Щитовидная железа (развитие, функция, строение, иннервация,

- •24. Паращитовидная железа и вилочковая железа (развитие, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток).

- •25. Сердце (развитие, функция, врожденные пороки, топография,

- •27. Строение стенки сердца. Перикард.

- •28. Сердце. Клапаны сердца (развитие, строение, иннервация,

- •29. Почки (развитие, функция, топография, строение, иннервация,

- •30. Экскреторное дерево почки. Мочеточники (развитие, строение,

- •31. Мочевой пузырь (развитие, функция, топография, строение,

- •33. Мужской и женский мочеиспускательные каналы (функция, развитие,

- •34. Матка (развитие, функция, топография, строение, иннервация,

- •35. Маточные трубы (развитие, функция, топография, строение,

- •36. Яичник (развитие, функция, топография, строение, иннервация,

- •37. Яичко, семявыносящие пути (развитие, функция, топография,

- •38. Бронхи. Бронхиальное и альвеолярное дерево (развитие, функция,

- •40. Грудная (молочная) железа (развитие, функция, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток).

- •Интегрирующие системы

- •2. Продолговатый мозг, мост, мозжечок.

- •3. Ромбовидная ямка, проекция ядер черепных нервов на ромбовидную ямку, IV желудочек.

- •6. Конечный мозг. Общий план строения. Базальные ядра. Боковые

- •7. Кора полушарий большого мозга. Понятие об анализаторе.

- •Проводящие пути пространственной кожной чувствительности.

- •12. Орган зрения. Проводящий путь зрительного анализатора.

- •13. Орган вкуса. Проводящий путь вкусового анализатора.

- •14. Проводящий путь обонятельного анализатора.

- •15. Спинномозговые нервы (образование, топография, ветви, области

- •16. Шейное сплетение (образование, топография, ветви, области

- •17. Плечевое сплетение (образование, топография, ветви, области

- •21. Тройничный нерв. I-ая ветвь.

- •22. Тройничный нерв. II-ая ветвь.

- •24. Лицевой и промежуточный нервы.

- •25. Языкоглоточный нерв.

- •26. Блуждающий и добавочный нервы.

- •27. Круги кровообращения. Артерии и вены сердца.

- •28. Кровоснабжение головного мозга.

- •29. Аорта (грудная и брюшная часть).

- •30. Общая и наружная сонные артерии.

- •31. Внутренняя сонная артерия.

- •32. Подключичная и подмышечная артерии.

- •34. Артерии нижней конечности.

- •36. Система верхней полой вены.

- •37. Система нижней полой вены.

- •38. Система воротной вены.

- •39. Вены головы и шеи.

- •40. Порто-кавальные и кава-кавальные анастомозы.

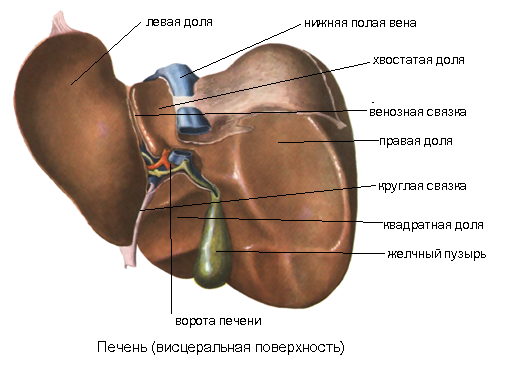

13. Печень (развитие, функция, топография, строение, иннервация,

кровоснабжение, лимфоотток).

Строение

Масса печени – 1500 г

Внешнее строение.

В печени различают 2 поверхности:

facies diaphragmatica (передневерхняя поверхность) прилежит к диафрагме (между печенью и диафрагмой – lig. coronarium hepatis, краями которой являются ligg. triangulares dextrum et sinistrum)

facies visceralis (нижняя поверхность) прилежит к брюшным внутренностям (12-перстная кишка, желудок, правые почка и надпочечник, брюшная часть пищевода, ободочная кишка).

Эти поверхности разделены margo inferior.

Связки печени:

Lig. falciforme hepatis (на facies diaphragmatica между правой и левой долями печени)

Lig. coronarium hepatis образована брюшиной

Lig. teres hepatis идет от пупка и представляет собой заросшую v.umbilicalis; связка перегибается через нижний край печени (по incisura ligamenti teretis), переходит на висцеральную поверхность печени, где ложится в fissura ligamenti teretis. Продолжение связки – ductus venosus, лежащий в fissura ligamenti venosi.

Lig. hepatorenale – к правой почке

Lig. hepatogastricum – к малой кривизне желудка

Lig. hepatoduodenale – к 12-перстной кишке

Вдавления:

На верхней части печени – impressio cardiaca – соответствует сухожильному центру диафрагмы

На висцеральной поверхности: вдавления соответствуют местам прилегания брюшных внутренностей (см. выше)

Печень состоит из 2 долей: lobus hepatis dexter и lobus hepatis sinister.

Они разделены на facies diaphragmatica посредством lig. falciforme hepatis, а на facies visceralis – левой продольной бороздой (передний отдел борозды – fissura ligamenti teretis, задний – fissura ligamenti venosi).

На висцеральной поверхности печени от ее правой доли отделяются 2 вторичные доли, lobus caudatus et lobus quadratus, посредством борозд (углублений):

Правая борозда (параллельная левой продольной борозде): передний отдел – fossa vesicae felleae, задний – sulcus venae cavae)

Поперечная борозда – ворота печени (porta hepatis): через них входят печеночная артерия, воротная вена, нервы, выходят – лимфатические сосуды, ductus hepaticus communis (выносит желчь)

Lobus quadratus (располагается ниже) ограничена:

- сзади – porta hepatis

- справа – fossa vesicae felleae

- слева – fissura ligamenti teretis

Lobus caudatus (располагается выше) ограничена:

- спереди - porta hepatis

- справа – sulcus venae cavae

- слева – fissura ligamenti venosi

У печени мезоперитонеальное положение, т.е. она покрыта брюшиной почти со всех сторон, кроме поверхности, прилегающей к диафрагме.

Внутреннее строение.

Печень является паренхиматозным органом – имеет строму, состоящую из паренхимы и соединительной ткани.

Оболочки печени:

Снаружи – серозная оболочка (представлена брюшиной) (имеется не на всех поверхностях печени)

Под серозной оболочкой – фиброзная оболочка (tunica fibrosa) В области ворот входит в вещество печени, отдает прослойки соединительной ткани, окружающие дольки печени

Дольки печени – структурно-функциональные единицы печени (у человека слабо выражены, количество – до 1 млн)

Долька имеет форму многогранной призмы и состоит из печеночных пластинок (состоят из печеночных клеток), которые располагаются радиально от осевой части дольки к периферии. Между печеночными пластинками располагаются синусоидные капилляры (синусоиды), радиально сходящиеся к центральной вене, расположенной в центре дольки. Также между клетками проходят ductuli biliferales (несут желчь) Дольки окружены прослойками соединительной ткани (см. выше), в которой располагаются venae interlobulares (ветви воротной вены), arteriae interlobulares (ветви a. hepatica propria) и ductuli interlobulares (несут желчь из ductuli biliferales) (вена, артерия и проток образуют печеночную триаду).

Кровеносные пути.

Гепатопетальный кровоток:

Воротная вена – междольковая вена – вокругдольковая вена – синусоиды – центральная вена (rete mirabele – «чудесная» венозная сеть – сеть между одноименными сосудами)

Собственная артерия печени – междольковая артерия (артериола) – вокругдольковая артерия – синусоиды – центральная вена

(значит, по системе воротной вены в синусоиды поступает кровь из ЖКТ (много питательных веществ, мало кислорода), по системе печеночной артерии – насыщенная кислородом кровь)

Гепатофугальный кровоток:

Центральная вена – собирательные вены печени – печеночная вена – нижняя полая вена

1 вариант.

Питание печени происходит за счет a.hepatica propria(от truncus ciliacus),которая делится на ramus dextra к правой доле (от нее отходит a.cistica к желчному пузырю) и ramus sinistra к левой доле, но в четверти случаев питание осуществляется и от левой желудочной артерии.

Особенности сосудов печени заключаются в том, что, кроме артериальной крови, она получает еще и венозную кровь. Через ворота в вещество печени входят a. hepatica propria и воротная вена, v. portae. Войдя в ворота печени, v. portae, несущая кровь от непарных органов брюшной полости, разветвляется на самые тонкие веточки, расположенные между дольками,— vv. interlobulares. Последние сопровождаются аа. interlobulares (ветвями а. hepatica propria) и ductuli interlobulares. В веществе самих долек печени из артерий и вен формируются капиллярные сети, из которых вся кровь собирается в центральные вены — vv. centrales. Vv. centrales, выйдя из долек печени, впадают в собирательные вены, которые, постепенно соединяясь между собой, образуют v. hepatica. Печеночные вены имеют сфинктеры в местах впадения в них центральных вен. Vv. hepaticae в количестве 3-4 крупных и нескольких мелких выходят из печени на ее задней поверхности и впадают в v. cava inferior.

Таким образом, в печени имеются две системы вен: 1) портальная, образованная разветвлениями v. portae, по которой кровь притекает в печень через ее ворота, и 2) канальная, представляющая собой совокупность vv. hepaticae, несущих кровь из печени в v. Cava Inferior.

Во внутриутробном периоде функционирует еше третья, пупочная, система вен; последние являются ветвями v. umbilicalis, которая после рождения облитерируется (зарастает). Что касается лимфатических сосудов, то внутри долек печени нет настоящих лимфатических капилляров: они существуют только в интерлобулярной соединительной ткани и вливаются в сплетения лимфатических сосудов, сопровождающих ветвления воротной иены печеночной артерии и желчных путей, с одной стороны, и корни печеночных вен. Отводящие лимфатические сосуды печени идут к nodi hepatici, coeliaci, gastrici dextri, pylorici и к околоаортальным узлам в брюшной полости, а также к диафрагмальным и задним медиастинальным узлам(в грудной полости). Из печени выводится около половины всей лимфы.

Иннервация печени осуществляется ветвями блуждающих нервов и печеночным (симпатическим) сплетением.

2 вариант

Кровеносное русло П. складывается из внутриорганной части венозной воротной системы, дренажной системы печеночных вен и системы печеночных артерий. Артериальное кровоснабжение печени осуществляется за счет печеночной артерии (из системы чревной артерии), которая, войдя в ворота П., делится на правую и левую ветви. Нередко встречаются добавочные печеночные артерии, идущие из ветвей чревной артерии и из верхней брыжеечной артерии. Воротная вена приносит в П. основную массу крови. Она делится на долевые вены, из которых берут начало сегментарные. Продолжая делиться, ветви воротной вены сначала становятся междольковыми, а затем тонкими септальными венулами, переходящими в капилляры — синусоиды дольки. Сюда же открываются септальные артериолы, завершающие ветвление сегментарных внутрипеченочных артерий. Таким образом, по синусоидам течет смешанная кровь. Синусоиды снабжены приспособлениями для регуляции кровотока. В результате слияния синусоидов образуются центральные вены долек, из которых кровь оттекает сначала в поддольковые, а потом в собирательные вены и, наконец, в 3—4 печеночные вены. Последние открываются в нижнюю полую вену. Лимфатическая система П. (рис. 4) начинается вокругдольковыми и поверхностными сетями капилляров, складывающимися в поверхностные и глубокие лимфатические сосуды, по которым лимфа оттекает либо к лимфатическим узлам в воротах П., либо к поддиафрагмальным узлам вокруг нижней полой вены. В иннервации печени принимают участие блуждающие нервы и ветви солнечного сплетения, благодаря которым обеспечивается вегетативная и афферентная иннервация.

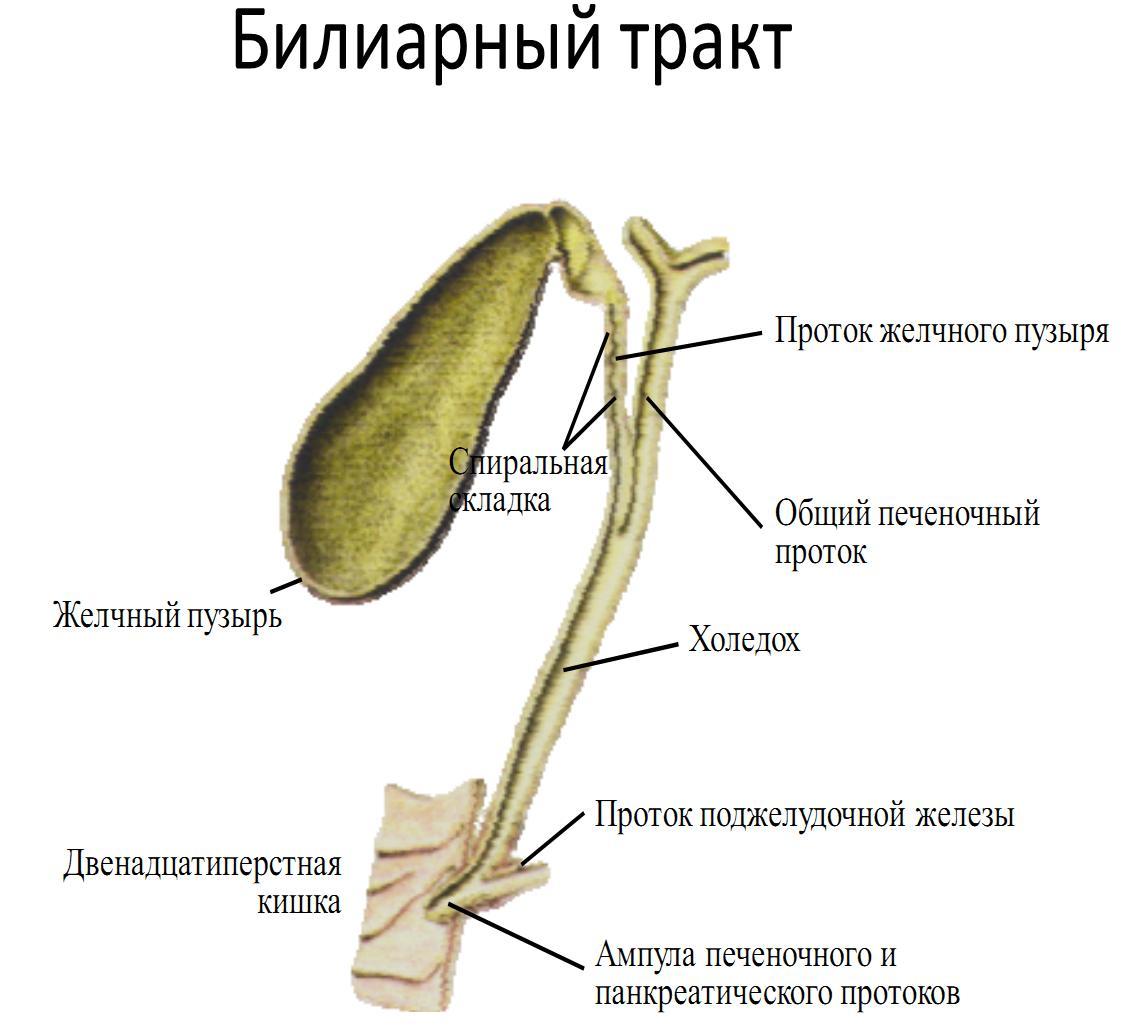

Желчный пузырь (vesica fellea (billiaris))

Функция – резервуар для хранения желчи

Располагается в fossa vesicae felleae печени

Внешнее строение:

Дно – fundus vesicae felleae (выходит за нижний край печени)

Тело – corpus vesicae felleae

Шейка – collum vesicae felleae. Продолжается в ductus cisticus (3,5 см)

Внутреннее строение:

Снаружи – серозная оболочка (представлена брюшиной только на нижней поверхности желчного пузыря)

Под серозной оболочкой – tunica muscularis

Tunica mucosa образует складки и содержит слизистые железы. В collum vesicae felleae и ductus cysticus – plica spiralis (способствует направлению желчи в желчный пузырь)

Пути выведения желчи

Ductuli biliferales – ductuli interlobulares – долевые выводные протоки (правый/левый) – ductus hepaticus communis – либо в желчный пузырь,

либо в ductus choledochus, а через него в 12-перстную кишку

Механизм:

А. При поступлении пищи в желудок

Рефлекс: сокращение мышечной стенки желчного пузыря, расслабление sphincter ductus choledochi и sphincter ampullae* *Ampulla hepatopancreatica – расширение, в которое впадают ductus choledochus и ductus pancreaticus

1ая порция желчи в 12-перстную кишку поступает из желчного пузыря через ductus cysticus, ductus choledochus, в ampulla hepatopancreatica, через pupilla duodeni major в 12-перстную кишку

Затем желчь поступает из печени через ductus hepaticus communis, ductus choledochus, в ampulla hepatopancreatica, через pupilla duodeni major в 12-перстную кишку

Б. При отсутствии пищи в желудке

Sphincter ductus choledochi сокращен

Желчь направляется в ductus cysticus

Из ductus cysticus – в желчный пузырь (способствует направлению желчи в желчный пузырь – plica spiralis)

Поджелудочная железа (развитие, функция, топография, строение, иннервация, кровоснабжение, лимфоотток).

Поджелудочная железа, pancreas- крупная железа расположена на задней стенке живота позади желудкка, на уровне нижних грудных и верхних поясничных позвонков. Основная масса железы выполняет внешнесекторную функцию – это экзокринная часть поджелудочной железы,parsexocrinapancreatis; выделяемый ею секрет через выводные протоки поступает в двенадцатиперстную кишку.

Экзокринная часть поджелудочной железы имеет сложное альвеолярно-трубчатое строение. Вокруг основного протока железы расположены макроскопические панкреатические дольки, lobulipancreatis, ее паренхимы, состоящие из ряда порядков более мелких долек. Самые мелкие структуры – панкреатические ацинусы,acinipancreatici, состоят из железистого эпителия. Группы ацинусов объединяются в дольки седьмого порядка, в них формируются самые мелкие выводные протоки. Дольки железы разделены соединительнотканными междольковыми перегородками,septiinterlobares.

Между дольками залегают панкреатические островки, insulaepancreaticae, представляющие эндокринную часть поджелудочной железы.

Поджелудочная железа расположена почти поперечно, пересекая спереди позвоночник, причем 1/3 ее находится правее, т.е. направо от позвоночного столба, и 2/3 – левее срединной плоскости тела, в надчревной области и в левой подреберной области. Набрюшную стенку проецируется на 5 -10 см выше пупочного кольца.

В поджелудочной железе выделяют три расположенных справа налево отдела: головку, caputpancreatis, тело,corpuspancreatis, и хвост,caudapancreatis. Все отделы окружены капсулой поджелудочной железы, capsula pancreatis.

Различают переднюю и заднюю поверхности поджелудочной железы, а в теле еще и нижнюю поверхность, а также три края: передний, верхний и нижний.

Головка поджелудочной железы, caputpancreatis, является наиболее широкой частью, правый край ее загнут и образует крючковидный отросток,processusuncinatus, направленный влево. При переходе головки в тело поджелудочная железа несколько суживается, эту область называют шейкой поджелудочной железы. У нижнего края шейки железы имеется вырезка поджелудочной железы,incisurapancreatis, которая отделяет крючковидный отросток и продолжается по задней поверхности шейки вверх и вправо в виде косого желоба, в котором залегает верхняя брыжеечная артерия и вена.

В головке поджелудочной железы проходит двенадцатиперстная кишка, охватывающая ее виде подковы: своей верхней частью она прилегает к головке железы сверху и отчасти спереди, нисходящей частью охватывает правый край, а горизонтальной частью – нижний край.

В верхней половине щели между головкой поджелудочной железы и нисходящей частью двенадцатиперстной кишки спускается общий желчный проток, ductuscholedochus. Задней поверхностью головка поджелудочной железы примыкает к правой почечной вене и артерии, и к нижней половой вене; в области шейки левым краем крючковидного отростка она прилегает к правой ножке диафрагмы и к брюшной аорте.

Передняя поверхность головки поджелудочной железы покрыта листком париетальной брюшины; середину ее пересекает корень брыжейки поперечной ободочной кишки, отчего верхняя часть головки впячивается в полость сальниковой сумки, bursaomentalis, и прилегает через брюшину к задней поверхности желудка. Нижняя, покрытая брюшиной часть головки, как и прилегающая к ней часть двенадцатиперстной кишки, находится ниже корня брыжейки поперечной ободочной кишки и обращена в правый синус нижнего этажа брюшной полости.

Тело поджелудочной железы, corpuspancreatis, лежит на уровнеIпоясничного позвонка. Оно призматической формы. В нем различают три поверхности: переднюю, заднюю, нижнюю, и три края: верхний, передний, нижний.

Передняя поверхность, faciesanterior, обращена кпереди и несколько вверх, ее ограничивает передний край,margoanterior,а сверху – верхний край,margosuperior. Задняя поверхность,faciesposterior, обращена кзади; ее ограничивает верхний и нижний края,marginessuperioretinferior. Узкая низкая поверхность,faciesinferior, обращена книзу и ограничена передним и нижним краями.

К переднему краю прикрепляется брыжейка поперечной ободочной кишки сросшиеся с ней листки большого сальника, ometummajus.

Передняя поверхность тела железы обращена к задней стенке желудка. Правая, примыкающая к головке часть тела находится впереди позвоночника, выступает вперед и кверху, образую сальниковый бугор, tuberomentale.

Задняя поверхность тела железы примыкает к брюшной аорте, чревному сплетению, к левой почечной вене; левее – к левому надпочечнику и левой почке. На этой поверхности в особых желобах проходит селезеночная артерия, а ниже селезеночная вена.

Нижняя поверхность тела расположена ниже брыжейки поперечной ободочной кишки. На середине протяжения к ней прилежит двенадцатиперстно-тощий изгиб, flexuraduodenojejunlis. Левее к нижней поверхности прилегают петли тонкой кишки и участок поперечной ободочной кишки. Нижнюю поверхность от задней отделяет тупой нижний край. Переднюю поверхность отграничивает от задней острой верхний край, вдоль которого проходит селезеночная артерия. В области сальникового бугра от верхнего края по направлению к малой кривизне желудка идет брюшинная складка, в которой проходит левая желудочная артерия.

Хвост поджелудочной железы, caudapancreatis, направляется кверху и лево и, отойдя от задней стенки живота, входит между листками желудочно-селезеночной связки,lig.gastrolienale; селезеночные сосуды обходят здесь верхний край железы и идут впереди нее. Хвост железы доходит до висцеральной поверхности селезенки и примыкает к ней своим концом ниже и позади ворот. Внизу он прилегает к левому изгибу ободочной кишки.

Проток поджелудочной железы, ductuspancreaticus, проходит от хвоста до головки, располагаясь в толще вещества железы на середине расстояния между верхним и передним краями, ближе к задней, чем передней поверхности. По пути протока в него впадают протоки и зокружающих долек железы. У правого края головки проток соединяется с общим желчным протоком в почечно-поджелудочную ампулу,ampullahepatopancreatica, на вершине большого сосочка двенадцатиперстной кишки,papilladuodenimajor.

Перед соединением с общим желчным протоком слой круговых мышечных пучков протока поджелудочной железы утолщается, образуя сфинктер протока поджелудочной железы, m.sphincterductuspancreatici.

В области верхней части головки имеется добавочный проток поджелудочной железы, ductuspancreaticiaccessorius, который открывается отдельным устьем выше основного на вершине малого сосочка поджелудочной железы,papilladuodeniminor.

Хвост поджелудочной железы соприкасается с селезенкой.

Иннервация: plexuscoeliacusиn.vagus.

Кровоснабжение: a. pancreaticoduodenalis superior (из a. gastroduodenalis); a. pancreaticoduodenalis inferior (из a. mesenterica superior) и rr. pancreatici (из a. lienalis). Венозная кровь оттекает через vv. mesentericae superior et inferior, v. lienalis и v. gastrica sinistra в v. portae.

Лимфатические сосуды несут лимфу к nodi lymphatici pancreatici, pancreaticoduodenales, lienales, pylorici, lumbales.