pylnev_v_v_red_chastnaya_selekciya_polevyh_kultur

.pdfвость по окраске и степени пигментации семядолей, стеблей˝ и листьев. Красноватая окраска семядолей и молодых листьев˝, которые с возрастом зеленеют, контролируется геном Rut (Rutilus), а желто-зеленая — геном Vir (Vires). Ãåí Lat (Latifolius), выявленый у мутантной формы сорта Muncheberger blau, обусловливает широ-

кие листья. Этот ген доминантен и плейотропно контролируе˝т высокорослость. Рецессивный аллель гена ответствен за уз˝кие листья.

Тесты на аллельность и комплементарность признаков позв˝о- лили выявить у люпина узколистного четыре основных типа о˝к- раски венчика цветка: синюю, розовую, бледно-фиолетовую и б˝е- лую. Окраска цветка определяется комплементарным взаимо˝действием трех основных генов B, R, V и гена-проявителя F. При скрещивании форм с разной окраской в первом поколении вос˝- станавливается синий (дикий) тип. Белоцветковые формы рец˝ессивны по всем трем генам. Признак нерастрескиваемости боб˝ов обусловлен двумя генами Ta (Tartus) è Le (Lentus). Установлено, что гены действуют независимо друг от друга. Ген Le имеет маркерный признак — красноватый цвет боба.

Люпин узколистный отличается большим полиморфизмом по окраске семян. Белая окраска определяется несколькими фа˝кторами. Белосемянные формы с треугольным пятном и полоской возле рубчика обозначены символом Lenc (Lencosperuus). Ген, контролирующий этот признак, плейотропно влияет на светл˝о- зеленую окраску листьев. Чисто-белые семена несут ген Niv (Niveus) также с плейотропным эффектом и ген Alb (Albus), не обладающий им.

Детерминантный тип роста у сорта Ладный (МСХА) контролируется геном Det (Deter). При скрещиваниях с ветвистыми фор-

мами в первом поколении происходит восстановление обычн˝ого типа ветвления. По такому же принципу действует ген, обусл˝овливающий фасциацию стебля.

Полигенный характер свойствен содержанию алкалоидов. Результаты исследований свидетельствуют о наличии не ме˝нее шести генов, ответственных за синтез алкалоидов у люпина ˝узколистного. Каждый ген характеризует то или иное остаточн˝ое содержание алкалоидов, например Iur (Incundus) — 0,049 %, Es (Esculentus) — 0,106 %.

Восстановление нормального синтеза алкалоидов при гибр˝идизации зависит от числа нарушенных в процессе мутации перв˝ич- ных звеньев общего пути биосинтеза у исходных родительск˝их

ôîðì.

Генетика устойчивости к болезням и вредителям у люпина уз˝- колистного изучена недостаточно полно. Известно, что у ав˝стралийских сортов устойчивость к антракнозу контролируется доминантным геном An.

301

15.4. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ

Задачи селекционеров, работающих с люпином, довольно

сложны. Некоторые направления селекционной работы затра˝гивают все культурные виды, часть характерна для отдельных ˝из них.

Селекция на высокую урожайность зеленой массы и зерна. Селек-

ция по этим признакам в равной степени относится ко всем в˝идам люпина. Урожайность зеленой массы в среднем составляет 40...50 т/га, но может достигать 60 т/га и более. Наибольшую зеле-

ную массу наращивает люпин желтый, который может давать в˝ы-

сокие урожаи зерна (до 5 т/га). Поэтому встает вопрос об испо˝льзовании этого вида в качестве высокоурожайной зернобобо˝вой

культуры, зерно которой богато белком и жиром. Урожайност˝ь зерна у люпинов узколистного и желтого составляет 2,5...3,0 т/г˝а.

В селекционной работе также следует уделить внимание ста˝бильности семенной продуктивности.

Селекция на скороспелость. Актуальна для всех культивируемых видов. Так, семена сортов люпинов желтого и белого в услови˝ях

Московской области созревают лишь в жаркие засушливые го˝ды. Сокращению продолжительности вегетационного периода сп˝о-

собствует создание детерминантных сортов люпина. Эти фор˝мы

имеют ограниченное боковое ветвление, что значительно ус˝коряет процесс созревания семян. Например, созданы сорта люпина ˝уз-

колистного с вегетационным периодом 80...90 дней. Это позволяе˝т получать семена в северных районах Нечерноземной зоны Ро˝ссии.

Селекция на нерастрескиваемость бобов. У диких форм люпина бобы легко растрескиваются. Первые успехи в получении фор˝м с

нерастрескивающимися бобами были достигнуты у люпина бе˝лого в результате длительного бессознательного отбора.

После обнаружения Р. Зенгбушем и Циммерманом у люпина

желтого формы с особым строением механических тканей в шв˝ах боба были созданы сорта с нерастрескивающимися бобами. В ˝последнее время достигнуты успехи в устранении признака рас˝трескиваемости бобов у люпина узколистного и созданы сорта с ˝нерастрескивающимися бобами.

Селекция на быстрый начальный рост. Селекция на этот признак относится в первую очередь к люпину желтому и в некоторой˝ сте-

пени — к узколистному. Выделение у люпина желтого мутант˝ов,

отличающихся быстрым ростом на начальных фазах развития˝, ста-

ло основой в создании быстрорастущих сортов, обладающих в˝ысо-

кой конкурентоспособностью в борьбе с сорняками. Кроме то˝го, создание сортов с быстрым начальным ростом позволит испо˝льзо-

вать люпин в пожнивных и поукосных посевах.

Селекция на низкое содержание алкалоидов. Известный генетик и селекционер Э. Баур доказал возможность малоалкалоидн˝ых мутаций у люпина. Сложность проведения работ в этом направл˝ении заключалась в отсутствии быстрых методов определения со˝держа-

302

ния алкалоидов в растениях. Такой метод был найден в 1920 г.

Р. Зенгбушем в Германии и в 1932 г. Н. Н. Ивановым в бывшем

ÑÑÑÐ (ÂÈÐ).

В настоящее время выведение сортов с длительно сохраняем˝ым уровнем алкалоидности, не превышающим 0,02 %, — одна из ос-

новных задач селекции люпина.

Селекция на мелкосемянность. Преимущество мелкосемянных

форм заключается прежде всего в более высоком коэффициен˝те размножения и сокращении продолжительности периода от ц˝ве-

тения до созревания. Эта задача в равной степени относитс˝я ко

всем трем культурным видам люпина — белому, желтому и узк˝о- листному. Определенные успехи в этом направлении достигн˝уты в селекции люпина узколистного. Получены мелкосемянные фо˝р-

мы от скрещивания люпина узколистного с люпином льнолист˝-

íûì (L. linifolius L.).

Селекция на устойчивость к болезням и вредителям. Наиболее

вредоносная болезнь люпина — фузариозное увядание. Она˝ вызывается преимущественно грибами Fusarium oxisporum Schl. è

Fusarium avenaseae Fr. Sacc. и наносит значительный вред посевам. Первые устойчивые к фузариозу сорта люпина желтого (Рефу˝за,

Борлуга, Цит, Аорус и др.) были получены в Германии и Польше˝. Успехи в селекции устойчивых к фузариозу сортов люпина уз˝ко-

листного менее значительны.

Значительный вред посевам люпина наносит антракноз, вы-

зываемый грибом Colletotrichum gloeosporioides Penz. Быстрое рас-

пространение этой болезни за последние два десятилетия о˝тме- чено во многих странах, в том числе в России, Белоруссии, Ав˝стралии, Украине и др. Наиболее значительный вред болезнь н˝ано-

сит посевам белого и желтого люпинов. Создание сортов,

устойчивых к антракнозу, — одна из основных задач в селек˝ции

этих видов. Люпин узколистный обладает природной толеран˝т- ностью к этой болезни, но это не устраняет задачи по введен˝ию в

генотип вновь создающихся сортов этого вида генов устойч˝ивости к антракнозу.

Ведется также селекция на создание сортов, устойчивых к м˝уч- нистой росе, вирусному израстанию, серой гнили, бурой пятн˝истости и некоторым другим болезням.

15.5. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Люпин — сравнительно молодое культурное растение. Мног˝ие

из его сортов, созданных на основе естественных и искусст˝венных мутаций, до сих пор не потеряли своего значения. Исходным м˝а- териалом для создания новых кормовых сортов люпина могут˝ служить местные сорта в районах их длительного использовани˝я. В ряде случаев они обладают важными для селекции признакам˝и.

303

Среди местных сортов люпина белого из восточных районов С˝ре-

диземноморья встречаются скороспелые и мелкосемянные ф˝ормы. Формирование обильной зеленой массы наряду с крупносе˝- мянностью и позднеспелостью характерно для образцов с Ап˝еннинского и Пиренейского полуостровов.

Дикорастущие формы, произрастающие в генцентрах, также со˝- держат ценный исходный материал. Так, образцы из Португал˝ии

служат источниками высокой урожайности семян люпина жел˝того, образцы из Эфиопии, Испании и других стран — люпина белог˝о.

Образцы из Палестины обладают способностью к быстрому на˝-

чальному росту.

Значительную роль в качестве исходного материала играют˝ селекционные сорта и мутантные формы. Так, скороспелостью о˝т-

личаются сорта люпина желтого Академический 1, Кастрычни˝к,

Жемчуг, Брянский 81, белого — Гамма, узколистного — Немчи˝- новский 846, Ладный, Дикаф 14, Кристалл.

Устойчивостью к фузариозному увяданию обладают сорта люпина желтого Афус, Кастрычник, Янтарь, узколистного —

Апендрилон, Фрост, L. linifolius. В качестве исходного материала для селекции на нерастрескиваемость используют сорта˝ из

Австралии Меррит, Кале, Янди, Белоруссии — Данко, Першацвет. Иcточниками ограниченного бокового ветвления являют˝ся

сорта Ладный, Дикаф. Используя детерминантные формы в гиб˝- ридизации с индетерминантными, можно получить в потомств˝е

рекомбинанты с нужным характером ветвления, обеспечиваю˝щим

дружное цветение и созревание семян. Из диких видов для селекции на повышение продуктивности представляют интерес лю˝пины льнолистный, мохнатый, поздноцветущий, дающие плодови-˝

тые гибриды при скрещивании их с люпином узколистным.

15.6. МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ

Способы создания популяций. В настоящее время основной метод создания популяций — экспериментальная и спонтанна˝я внутривидовая гибридизация. Чаще всего используют ступе˝нча- тые скрещивания, которые позволяют объединить в одном ген˝о-

типе ценные признаки и свойства, присущие многим исходным˝

формам. При проведении гибридизации и работе с гибридным ˝ма-

териалом применяют беккроссы и рекуррентные схемы селек˝ции,

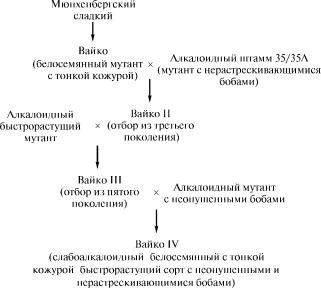

диаллельные, ступенчатые и возвратные скрещивания. Класс˝ическим примером высокоэффективного применения ступенчатой˝

гибридизации, при которой к уже созданным формам дополняю˝т- ся поэтапно недостающие признаки других сортов, является˝ создание серии немецких сортов Вайко (рис. 15.1).

Отдаленная гибридизация. Различное эволюционное развитие групп видов люпина Восточного и Западного полушарий прив˝ело

304

Рис. 15.1. Схема получения сорта люпина желтого Вайко IV

к возникновению между ними барьеров несовместимости в от˝ношении скрещиваемости. Поэтому люпины Востока и Запада не

образуют межвидовых гибридов. Однако многие виды Западно˝го полушария довольно легко скрещиваются между собой и дают˝ до-

статочно фертильное потомство. Известны гибриды L. mutabilis ×

×L. elegans, L. mutabilis × L. albococcineus и др. Из видов люпинов Восточного полушария удалось скрестить между собой L. lutens ×

×L. hispanicum.

Современная биотехнология — один из путей преодоления ˝ба-

рьеров нескрещиваемости между многими видами люпина.

Искусственный мутагенез. Большинство сортов люпина создано

с использованием спонтанных или индуцированных мутанто˝в. Первые кормовые сорта люпинов желтого, узколистного и бел˝ого получены в 1927—1928 гг. в Германии путем размножения выявленных мутантных безалкалоидных растений. В дальнейшем е˝стественные мутанты использовали в гибридизации для улучше˝ния многих показателей, таких, как белая окраска и быстрая наб˝ухае-

мость семян, нерастрескиваемость и неопушенность бобов, б˝ыст-

рый темп начального роста.

Сорта люпина белого Гамма и Старт, узколистного Ладный с детерминантным типом роста получены в результате облуче˝ния семян гамма-лучами 60Ñî â äîçå 20 êÐ (≈ 5,16 Êë/êã).

305

В последние годы для индуцирования мутаций используют та˝-

кие широко известные мутагены, как этиленимин, диэтилсуль˝фат, нитрозометилмочевина и др., а также различные виды ионизи˝рующего излучения. Больше специфических и полезных мутаций˝ отмечено при воздействии химическими мутагенами. Их конц˝ент-

рация и продолжительность экспозиции зависят от обрабат˝ываемого объекта (сухие или набухшие семена, кормовые или горь˝кие

формы, тот или иной вид и т. д.) и вида мутагена.

При использовании физических факторов ( в основном рентг˝е-

новского и гамма-излучения в дозах 150...250 Гр) необходимо учи-

тывать мощность дозы и биологические особенности призна˝ков, по которым желательно получить мутации. Измененные насле˝д- ственно формы можно отбирать в течение ряда поколений нач˝и-

íàÿ ñ Ì2.

В результате использования искусственного мутагенеза п˝олуче- ны селекционно ценные формы люпина с детерминантным типо˝м

ветвления, фасциированнным стеблем, нерастрескивающими˝ся бобами, низким содержанием алкалоидов, повышенным содерж˝а-

нием белка и масла, отличающиеся скороспелостью и термоне˝йтральностью. Они явились исходным материалом для создания˝

кормовых сортов люпина белого (Старт, Горизонт, Днепр, Олеш˝- ка), узколистного (Ладный, Дикаф 14), желтого (Житомирский,

Юбилейный и др.).

Полиплоидия. В селекционной работе с люпином этот метод

пока не используют в связи со сложностями, возникающими и˝з-за

большого числа хромосом.

Были предприняты попытки получения гаплоидных и тетраплоидных форм люпина белого, но пока рано говорить о каких˝-

либо значимых достижениях в этой области. Естественные те˝тра-

плоиды иногда встречаются у дикорастущих люпинов, наприм˝ер у

L. perennis L.

Биотехнология и генная инженерия. Использование генетической инженерии в работе с люпином пока не дало существенны˝х результатов. Это связано с определенными трудностями при˝ полу- чении растений-регенерантов, что относится прежде всего к˝ люпину желтому. Но известно, что в Австралии были получены трансгенные формы люпина узколистного, несущие ген, котор˝ый

придает растению устойчивость к гербициду сплошного дей˝ствия

Васта. Ведутся работы по созданию трансгенных форм люпина,

устойчивых к вирусной инфекции.

Методы отбора. В течение многих веков человек использовал

естественные популяции люпина, отличающиеся большим раз˝нообразием морфологических, биологических и хозяйственно˝ ценных признаков. На основе таких популяций под влиянием сна˝чала естественного, а затем и искусственного отбора народная с˝елекция создавала в странах Средиземноморья и на американско˝м

континенте высокопродуктивные сорта разных видов люпин˝а.

306

В настоящее время важную роль в селекции люпина играют

индивидуальный отбор и его модификации. Это позволяет быс˝тро выделить интересующие селекционера константные формы и˝з популяций различного происхождения. Элитные растения отби˝рают в F2 и последующих гибридных поколениях.

Гораздо реже применяют массовый отбор, так как существует˝ опасность объединения фенотипически однородных форм с р˝аз-

личными генами, контролирующими синтез алкалоидов. В этих˝ случаях необходимы контрольные скрещивания для определ˝ения

совместимости линий по признаку алкалоидности.

При селекции на высокую азотфиксирующую способность отбор необходимо вести на различных фонах, используя набор ˝образцов различного эколого-географического происхождени˝я. В

результате появляется перспектива выявить диапазон и за˝коно-

мерность изменчивости показателей симбиотической азотф˝иксации.

15.7. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Техника гибридизации. Использование естественной гибридиза-

ции при внутривидовых скрещиваниях возможно в селекции в˝и- дов, склонных к перекрестному опылению ( например, люпина

желтого). Однако ее применение ограничивается тем, что отц˝овские формы должны обладать доминантными (маркерными) при-

знаками, по которым можно выделять гибриды F1. В связи с этим при скрещиваниях необходимо осуществлять кастрацию и ко˝нт-

ролируемое опыление. Кастрируют, как правило, три — пять ˝хорошо развитых нераскрывшихся цветков, расположенных в ни˝ж-

ней части главного соцветия. Их размеры в это время состав˝ляют у

люпина белого 14...15 мм, желтого и узколистного — 10...11 мм. Лишние бутоны удаляют вместе с цветоносами. После кастрации цветки изолируют.

При теплой погоде принудительное опыление осуществляют˝ через 1 сут после кастрации, при прохладной и влажной — ч˝ерез 2 сут с помощью кисточки или пинцета. Можно надевать на пес˝- тик срезанную вместе с пыльниками лодочку отцовского рас˝те-

ния. Разрыв во времени между указанными операциями необхо˝-

дим также в связи с некоторой неравномерностью развития к˝аст-

рированных цветков. По этой же причине желательно через 1 ˝сут

после первого опыления провести повторное.

Особенности селекционного процесса. Селекцию люпина ведут с

учетом биологических особенностей культуры и решаемых з˝адач. Так, при создании фузариозоустойчивых сортов люпина желт˝ого гибридизацию и отборы из гибридных популяций необходимо˝ проводить на инфекционном фоне, как и параллельную оценку˝ линий селекционного питомника второго года, номеров конт-

307

рольного питомника и материала, находящегося в предварит˝ель-

ном и конкурсном сортоиспытаниях.

Полевые и лабораторные оценки. На ранних этапах селекционного процесса в связи с большим числом изучаемых линий и о˝т- сутствием повторений объективная оценка урожайности за˝трудне-

на. Основным критерием, как правило, служит продуктивност˝ь отдельных растений. Учет урожайности с единицы площади на˝чи-

нают с контрольного или селекционного питомника второго˝ года. Продолжительность вегетационного периода, интенсивност˝ь на-

чального роста определяют по фенологическим наблюдения˝м, учи-

тывая особенности прохождения растениями отдельных фаз˝ развития. Относительным показателем скороспелости люпинов же˝лтого и узколистного может служить дата начала цветения. Продолж˝итель-

ность вегетационного периода люпина белого в значительн˝ой мере

определяется длительностью периода цветение — созрева˝ние. Алкалоидность — признак, обусловливающий использовани˝е

сорта (кормовое или сидеральное). Из значительного числа м˝етодов его оценки на начальных этапах селекции используют ка˝че-

ственный анализ содержания алкалоидов в вегетативной ма˝ссе. Для этих целей применяют высушенную после пропитки реакт˝и-

вом Драгендорфа фильтровальную бумагу. Метод высокопрои˝зводителен. Качественную оценку содержания алкалоидов в сем˝енах

осуществляют стандартным методом с предварительным кипяче- нием исследуемых образцов. Количественные методы исполь˝зуют

на завершающем этапе селекционного процесса.

Устойчивость к болезням и вредителям определяют по общепринятым методикам. Объективная оценка устойчивости люп˝ина к наиболее вредоносной болезни — фузариозу возможна то˝лько с

использованием специальных инфекционных фонов. Их созда˝ют

искусственно путем внесения в почву предварительно разм˝ножен-

ного инфекционного начала или длительного пересева (моно˝культуры) люпина на одном и том же участке. Эту работу проводят˝ в коллекционном питомнике и в сортоиспытаниях.

Устойчивость бобов к растрескиванию оценивают (при необх˝о- димости) при перестое растений. Однако этот прием не всегд˝а может обеспечить точные результаты, например, при отсутстви˝и соответствующих погодных условий, позднеспелости или пора˝же-

нии изучаемых форм грибными болезнями. Для выяснения при-˝

чин, обусловливающих проявление данного признака, провод˝ят

анатомический анализ створок бобов.

15.8. ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ

Первые кормовые сорта люпинов желтого и узколистного был˝и созданы в начале 30-х годов прошлого века в Германии селекци˝о- нером Р. Зенгбушем. В последующий период здесь же были пол˝у-

308

чены сорта люпина желтого Вайко I, Вайко II, Вайко III и

Вайко IV, послужившие исходным материалом для создания ря˝да новых сортов в других странах.

Люпин белый. В Государственном реестре селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, включено шесть сор-

тов люпина белого. В России работы по селекции этого вида к˝оординирует ВНИИ люпина совместно с Тамбовским опорным пунк˝-

том. Большим достижением стало создание в Московской сель˝- скохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева на основе

короткостебельных скороспелых форм с ограниченным боко˝вым

ветвлением сорта люпина белого Старт. Он отличается высок˝ой скороспелостью, что для этого вида люпина один из важнейш˝их признаков. В последние годы в МСХА совместно с ВНИИ люпи-

на методом радиационного мутагенеза выведены также высо˝ко-

урожайные скороспелые фузариозоустойчивые сорта Гамма ˝и Дельта.

Помимо России селекцией люпина белого занимаются в Польше, Франции, Англии, Германии и Украине. Например, в

Украине в последнее время выведены такие сорта, как Олежк˝а, Борки, Володымыр.

Люпин желтый. В Госреестр внесено 9 сортов люпина желтого. У созданных до 1940 г. сортов Юбилейный (Пушкинская опыт-

ная станция ВИР), Желтый малоалкалоидный 1 (Новозыбковский˝ ВИУА) растрескивались бобы, поэтому в дальнейшем они поте˝ря-

ли свое производственное значение. Значительным успехом˝ рос-

сийской селекции следует считать создание сорта Быстрор˝астущий 4 ( Новозыбковская опытная станция). В 60...70-е годы прошлого века он занимал значительные посевные площади. Перв˝ые

устойчивые к фузариозу сорта люпина желтого Рефуза, Бор, Л˝ута,

Афус, Томик, Цит были созданы в Германии и Польше. Они стали˝

исходным материалом для получения отечественными селек˝ционерами новых районированных сортов Ипутьский, Дружный 165, Родник (Всероссийский НИИ люпина, г. Брянск). Эти сорта отличаются устойчивостью к фузариозу и стабильно низким (0,005...0,015 %) содержанием алкалоидов в семенах и зеленой массе. Успешно идет селекционная работа с люпином желтым ˝в Украине (сорта Житомирский юбилейный, Черниговец, Гарант˝) и

в Белоруссии (сорта Академический 1, Кастрычник и др.). Опре˝-

деленные успехи в селекции люпина желтого достигнуты в Ге˝рма-

нии, Польше, Австралии и других странах.

Люпин узколистный. В настоящее время в Госреестре насчиты-

вается 13 сортов этого вида.

Первые сорта люпина узколистного (Синий 1, Белорусский 155, Немчиновский кормовой 1, Северный 3) не получили широкого распространения в производстве. В НИИСХ ЦРНЗ был создан скороспелый высокопродуктивный сорт Немчиновский ˝846.

Большим достижением в селекции люпина узколистного явля˝ется

309

создание первого сорта Ладный (МСХА и НИИСХ ЦРНЗ) с огра-

ниченным боковым ветвлением.

Сорта, созданные в последние годы во ВНИИ люпина, НИИСХ ЦРНЗ и МСХА ( Узколистный 109, Брянский 123, Дикаф 14, Нем- чиновский 97, Кристалл и др.), отличаются скороспелостью, ста˝-

бильной семенной продуктивностью, нерастрескиваемостью˝ бобов, устойчивостью к фузариозу и т. д.

Значительные успехи в селекции люпина узколистного дост˝игнуты в Белоруссии. Последние сорта белорусской селекции (˝ Дан-

ко, Миртан, Першацвет, Владлен) полностью отвечают требова˝-

ниям сельскохозяйственного производства.

Работа по селекции сортов люпина узколистного ведется в А˝в- стралии, Польше, Германии, США и других странах.

В качестве примера можно привести сорта Фрост (США), Тан-

жил, Вонга, Каля (Австралия) и др.

Люпин многолетний. В селекции люпина многолетнего успехи

менее значительны. Полученные кормовые формы — Белорус˝- ский 1, Черниговский так и не были рекомендованы к произво˝д-

ству, потому что в посеве быстро накапливались горькие ра˝стения. Созданный в конце прошлого века безалкалоидный сорт Перв˝е-

нец (ВИР) позволяет с надеждой смотреть в будущее этого вида люпина. Создание кормовых сортов многолетнего люпина поз˝во-

лило бы значительно расширить ареал возделывания этой ку˝льтуры в России.

Вопросы для самоконтроля

1.Какие генцентры происхождения люпина вы знаете?

2.Каковы основные направления селекции возделываемых в н˝ашей стране видов люпина?

3.Каковы основные методы селекции люпина?

4.Каковы основные достижения селекции люпина?

310