- •1.Приведите определение понятия «жизнь» с биологической точки зрения. Основные свойства живых объектов.

- •2.Чем отличаются живые организмы от неживых тел?

- •2. Формы жизни

- •5. Клеточная теория, её основные положения.

- •8. Одномембранные и двухмембранные органоиды и ф-ции

- •9. Немембранные органоиды и ф-ции

- •10. Строение клеточного ядра

- •11. Особенности строения раст. И жив. Кл-ки

- •12. Хим.Эл-ты, орг., неорг, в-ва в сос-ве клетки

- •14. Клеточный цикл, способы деления кл-ки.

- •15. Митоз.

- •16. Амитоз

- •17. Мейоз

- •18. Отличия митоза и мейоза

- •19. Гипотизы происхождения эукариотической кл-ки

- •20. Возникновение многоклеточности

- •1. Жизненные циклы паразитов.

- •2. Природноочаговые болезни.

- •3. Профилактика паразитарных болезней.

- •4. Форма биологических связей в природе.

- •5.Общая характеристика подцарства Простейшие.

- •6.Тип Саркодовые. Класс Саркодовые. Основные представители, имеющие медицинское значение).

- •7.Класс Жгутиковые (лямблии и трипаносомы).

- •8.Класс Жгутиковые (трихомонады и лейшмании).

- •9.Тип Апикомплекса. Токсоплазма.

- •10.Тип Апикомплекса. Малярийный плазмодий. Виды плазмодия.

- •11.Тип Инфузории, характеристика. Основные представители, имеющие медицинское значение.

- •1.Классификация гельминтов. Учение Скрябина к.И. О девастации.

- •3. Тип Плоские черви. Класс Сосальщики: кошачий и ланцетовидный.

- •4. Тип Плоские черви. Класс Сосальщики: легочный и кровяные.

- •5. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви (цестоды) – паразиты человека на примере широкого лентеца.

- •7. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви: свиной и карликовый цепни.

- •8. Тип Круглые черви. Общая характеристика типа на примере аскариды.

- •9 Тип Круглые черви. Особенности морфологии и анатомии острицы, власоглава и кишечной угрицы.

- •10. Тип Круглые черви. Особенности морфологии и анатомии трихинеллы и анкилостомы

- •11 Тип Круглые черви. Особенности Морфологии и анатомии ришты и филярии. Циклы развития, пути инвазии, локализации, патогенные действия

- •1. Общая характеристика типа Членистоногих.

- •2.Тип членистоногие. Класс Паукообразные. Отряд Скорпионы и Пауки, медицинское значение.

- •3.Тип членистоногие. Класс Паукообразные. Отряд Клещи. Медицинское значение, развитие, распространение.

- •4.Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Отряд блохи, Клопы, Тараканы. Морфологическая характеристика и медицинское значение.

- •5.Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Отряд Вши и Двукрылые. Морфологическая характеристика и медицинское значение.

- •2. Эволюция скелета

- •3.Пищ. Сис-ма

- •4. Дых. Сис-ма

- •5. Кровеносная сис-ма

- •6. Выд. Сис-ма

- •7. Нервная сис-ма

- •1.Онтогенез. Основные этапы онтогенеза. Типы онтогенетического развития.

- •2.Сперматогенез. Строение сперматозоида.

- •3.Овогенез. Строение и типы яйцеклеток.

- •4.Эмбриональный период развития организма. Дробление и его типы. Связь строения яйцеклетки с типом дробления.

- •5.Гаструляция как процесс образование многослойного зародыша. Способы гаструляции. Дифференцировка зародышевых листков.

- •6.Провизорные органы хордовых. Амнион, хорион или сероза, аллантоис, желточный мешок, плацента. Типы плаценты, ее значение.

- •7.Постэмбриональный период эмбриогенеза, его периодизация у человека.

- •8.Старение как закономерный этап онтогенеза. Гипотезы старения. Смерть как биологическое явление. Проблемы долголетия.

- •9.Регенерация как процесс поддержания морфофизиологической целостности биологических систем. Физиологическая и репаративная регенерация. Значение для биологии и медицины.

- •10.Трансплантация, ее виды. Трудности при трансплантации органов и тканей.

- •11.Гомеостаз. Механизмы поддержания генетического постоянства на организменном уровне. Иммунитет.

- •12.Аномалии и пороки развития. Классификация пороков развития. Критические периоды развития.

- •2. Основы медицинской генетики. Методы изучения генетики человека.

- •3. 1 -3 Законы Менделя

- •4. Аллельные и неаллельные гены.

- •5. Функциональная классификация генов

- •6. Генетика пола, сцепленное с полом наследование.

- •7. Изменчивость. Форма, норма р-ции.

- •8. Наследственные болезни

- •9. Множественные аллели. Наследование групп крови.

- •10. Мутагенез. Антимутагенные механизмы.

- •1.Теории происхождения жизни на Земле. Этапы биохимической эволюции.

- •2.Теория эволюции Ламарка, ее значение.

- •3.Основные положения эволюционной теории ч. Дарвина. Предпосылки и движущие силы эволюции по Дарвину.

- •5.Естественный отбор, формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный. Творческая роль отбора в эволюции.

- •6.Биологический прогресс и регресс, их основные критерии. Направления биологического прогресса (арогенез, аллогенез, катагенез).

- •7.Соотношение онто- и филогенеза. Закон Зародышевого сходства к. Бэра. Биогенетический закон. Учение а.Н. Северцева о филэмбриогенезах.

- •8.Синтетическая теория эволюции. Методы изучения эволюционного процесса.

- •9.Основные этапы антропогенеза. Движущие силы и социальные факторы в эволюции человека. Особенности человека как биосоциального существа.

- •1 Понятие экологии. История развития. Структура и методы экологии.

- •2, Факторы окружающей среды, их классификация. Классификация организмов по их отношению к факторам среды.

- •3.Формы межвидовых биологических связей в природе

- •5. Биотический круговорот веществ. Круговорот углерода и азота в природе.

2.Сперматогенез. Строение сперматозоида.

Сперматогенез — процесс развития, созревания и формирования мужских половых клеток. В норме этот период начинается в пубертатном возрасте и продолжается всю жизнь..

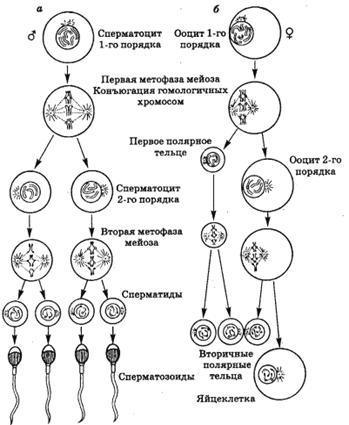

1. В зоне размножения: в рез-те множественного митоза образуются сперматогонии. Из 1 2n=2 2n

2. В зоне роста: каждый сперматогоний вступает в 1 деление мейоза. Образуются сперматоциты 1 порядка.

3. В зоне созревания: в рез-те 2 деления мейоза сначала образуются сперматоциты 2 пор-ка, затем сперматиды.

4. Стадия формирования: формирование сперматозойда в течении месяца.

Строение : 1. Головка ( Внутри - Ядро , Акросома , Чехлик , Лизосома ) 2. Шейка ( содержит Проксимальную ЦЕНТРИОЛЬ ) 3. Тело ( Метохондрии расположены по СПИРАЛИ , дистальная ЦЕНТРИОЛЬ ) 4. Хвост ( в основе жгутик )

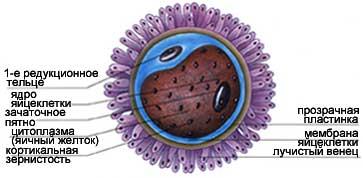

3.Овогенез. Строение и типы яйцеклеток.

Овогенез- процесс развития женских половых клеток — яйцеклеток из зачаткового эпителия (оогенной ткани). Оогенез проходит в яичниках в три фазы: размножение, рост и созревание. I фаза — размножение — клетки диплоидной ткани зачаткового эпителия многократно делятся путем митоза, образуя диплоидные же клетки ооциты I порядка (2n2с). II фаза — роста, ооциты I порядка проходят интерфазу, в ходе которой осуществляется самоудвоение молекулы ДНК и построение второй хроматиды у хромосом, а также рост клетки, в результате чего формируются ооциты I порядка (2n4с). III фаза — созревание, ооциты I порядка делятся путем мейоза. В результате мейоза I образуется ооцит II порядка и первое направительное (полярное) тельце. Второе деление — мейоз II — доходит до стадии метафазы. В том случае, если произойдет оплодотворение, образуется из ооцита II порядка яйцеклетка и второе направительное тельце. Таким образом, в результате получается: из каждого ооцита I порядка - четыре клетки — яйцеклетка и три направительных тельца (nc). Первые две фазы оогенеза проходят в женском организме в период его зародышевого развития. Третья фаза длится много лет. Так, мейоз I начинается у девочки сразу после ее рождения, в результате чего образуются ооциты II порядка и первые направительные тельца. В период полового созревания ооциты II порядка проходят второе мейотическое деление, в ходе которого образуется яйцеклетка и три направительных тельца (отмирающие). Направительные тельца дают возможность пройти нормальному мейозу, сбросить излишний ядерный материал, оставив цитоплазму с запасом питательных веществ и яйцеклетке, что необходимо для питания зародыша.

• Алецитальные – ( безжелтковые ) Позвоночные животные . • Лецитальные – 1. Олекоцитальные ( Маложелтковые ) • Первичные ( Ланцетник ) • Вторичные ( Млекопитающие ) 2. Изолецетальные . ( Желток распределён равномерно ) • Полицитальные 1. Телолицетальные ( желток сконцентрирован на одном полюсе ) 2. Умереннолицетальные ( среднее количество желтка ) 3. Резколицетальные .

4.Эмбриональный период развития организма. Дробление и его типы. Связь строения яйцеклетки с типом дробления.

Зависимость хода дробления и строения бластулы от количества и распределения желтка в яйцеклетке.

Яйцеклетки с небольшим количеством желтка делятся при дроблении полностью на отдельные клетки примерно одинаковых размеров. Такое дробление называется полным равномерным; именно оно приводит к образованию целобластулы . Картина меняется, если в яйцеклетке желтка больше. Тогда бластомеры оказываются неодинаковыми по размерам: у вегетативного полюса они крупнее и содержат больше желтка, а у анимального - меньше, желтка в них почти нет. Такое дробление - полное неравномерное. Оно характерно для амфибий и некоторых других групп и приводит к образованию амфибластулы (от греч. амфи - оба; бластула состоит из двух разных половинок).

При еще большем количестве желтка яйцеклетка на первых этапах не разделяется целиком на отдельные бластомеры - делятся только ядра. Такое дробление называется неполным. Оно характерно для птиц, рептилий, большинства рыб и насекомых. У птиц ядро яйцеклетки находится близ анимального полюса - в тоненьком диске из свободной от желтка цитоплазмы. Здесь же, как шапочка на поверхности желтка, и образуются бластомеры в ходе дробления. Такое дробление называется неполным дискоидальным. В результате образуется дискобластула . У насекомых ядро яйцеклетки находится в центре, а свободная от желтка цитоплазма - у поверхности. Образующиеся при дроблении ядра "вползают" под наружную мембрану и располагаются под всей поверхностью. Такое дробление называется неполным поверхностным. Образующаяся бластула - перибластулой . При неполном дроблении позднее между бластомерами образуются клеточные мембраны, и они обособляются.

Существуют и другие типы дробления и строения бластул. Дробление плацентарных млекопитающих имеет ряд особенностей. Их яйцеклетки почти не содержат желтка, дробление полное. После первого (меридианального) деления один бластомер делится в меридианальной плоскости, а другой - в экваториальной; уже на этой стадии утрачивается синхронность делении и начинается синтез иРНК зародыша. На стадии восьми клеток бластомеры, сперва слабо соединенные, увеличивают площадь соприкосновения и образуют плотный шарик без полости. В этот период между клетками млекопитающих образуются щелевые контакты. Наружные клетки шарика образуют между собой плотные контакты и приобретают иные отличия от внутренних. Из этих наружных клеток (клеток трофобласта ) позднее формируется внезародышевая оболочка - хорион , которая срастается с тканями матки, образуя плаценту.