- •ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ

- •1. Основные типы мировоззрения

- •3. Основные проблемы и направления философии

- •4. Философия и наука. Специфика философского знания

- •5. Предметные области и функции философии

- •6. Философия и образование

- •ОНТОЛОГИЯ КАК ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА

- •1. Значение онтологической проблематики в философии

- •ТЕМА 3

- •ДИАЛЕКТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ

- •1. Основные исторические формы диалектики

- •2. Принципы и законы материалистической диалектики

- •3. Методологическая роль материалистической диалектики

- •4. Метафизика как альтернатива диалектики

- •ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ

- •1. Значение проблемы сознания в философии

- •2. Проблема сознания в истории философии

- •3. Материальная основа и идеальная природа сознания

- •4. Сознание как форма отражения. Социальная сущность сознания

- •5. Структура и функции сознания

- •ЕДИНСТВО МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА

- •1. Определение мышления и языка

- •4. Компьютерный язык и «компьютерное мышление»

- •ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ

- •1. Проблема познаваемости мира

- •2. Исходные понятия гносеологии

- •3. Основные современные подходы к познанию

- •4. Суть диалектико-материалистической концепции познания

- •5. Роль языка и практики в познании

- •6. Образование как особая форма познания

- •ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ

- •1. Проблема истины и ее определение

- •2. Основные понятия диалектико-материалистической концепции истины

- •3. Практика как критерий истины

- •4. Нужна ли категория истины современному мышлению?

- •5. Мнение, вера, заблуждение как гносеологические явления

- •ТЕМА 8

- •МЕТОДЫ И ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

- •1. Материальные средства научного познания

- •2. Роль метода в научном познании

- •3. Классификация методов научного познания

- •ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ОБЩЕСТВА

- •3. О специфике социальных законов

- •ТЕМА 10

- •ПРИРОДА КАК УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

- •1. Понятие природы и актуальность ее анализа

- •2. Основные исторические формы отношения общества к природе

- •3. Географическая среда и развитие общества

- •4. Экология и образование

- •ТЕМА 11

- •ОБЩЕСТВО КАК СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

- •1. Материально-производственная сфера общества

- •2. Социальная сфера общественной жизни

- •3. Политическая жизнь общества

- •4. Духовная сфера общественной жизни

- •ТЕМА 12

- •КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

- •1. Специфика философского осмысления культуры

- •3. Структура культуры. Типология культур

- •4. Единство, многообразие и противоречивость культуры

- •5. Функции культуры

- •ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ

- •3. Современный подход к проблеме ценностей

- •4. Типология и иерархия ценностей. Системы ценностей

- •ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

- •1. Проблемы философии истории и их актуальность

- •2. Философия истории в истории философии

- •ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

- •1. Социальный прогресс и его критерии

- •2. Глобальные проблемы современности

- •3. Социальное прогнозирование и научное предвидение

- •ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ

- •2. Образ человека в истории философской мысли

- •3. Основные методологические принципы и категории современного философско-антропологического понимания человека

- •ПРИРОДА И СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

- •1. Диалектика человеческой целостности

- •2. Основные аспекты бытия человека

- •ТЕМА 18

- •ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ

- •1. Актуальность проблемы смысла жизни

- •2. Основные концепции смысла жизни

- •3. Стратегия жизни и современный гуманизм

- •РАЗДЕЛ V

- •КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

- •ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

- •1. Античная философия

- •2. Средневековая философия

- •3. Философия эпохи Возрождения

- •4. Философия Нового времени и Просвещения

- •5. Немецкая классическая философия

- •6. Русская философия

- •ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА

- •1. Общий характер современной западной философии

- •3. Антрополого-гуманистическая тенденция: экзистенциализм

- •4. Философско-теологическая традиция: неотомизм

- •СЛОВАРЬ ПЕРСОНАЛИЙ

- •ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ

- •Содержание

ТЕМА 10

ПРИРОДА КАК УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Разве мало дала нам природа, дав нам себя. Сенека

Вопросы темы

1.Понятие природы и актуальность ее анализа.

2.Основные исторические формы отношения общества к природе.

3.Географическая среда и развитие общества.

4.Экология и образование.

1. Понятие природы и актуальность ее анализа

Взаимодействие природы и общества является одной из актуальных проблем социальной философии и всего гуманитарного знания. Она охватывает самые различные области социальной реальности — экономику, политику, мораль, искусство, религию и т. д. Важность данной проблемы определяется тем, что без взаимодействия с природой общество существовать не может.

До недавнего времени человечество лишь «эксплуатировало» природу, считая ее ресурсы неисчерпаемыми. Но уже в конце XIX века вследствие развития техногенной цивилизации и установки на «покорение» природы появились первые грозные признаки ухудшения качества природной среды существования общества. Особенность настоящего времени состоит в том, что проблема взаимодействия общества и природы приняла кризисный и глобальный характер. И сегодня эта проблема из чисто теоретической

217

превратилась в злободневную практическую задачу преодоления экологического кризиса.

Однако адекватное понимание значения природы для существования и развития общества не сформировалось полностью до сих пор. И вопрос не так прост, как кажется с первого взгляда. Начнем с анализа понятий и терминов, связанных с употреблением слова «природа». Последнее слово и, соответственно, термин многозначны по своему смыслу. Обычно этот смысл, если он не оговаривается специально, выявляется с помощью контекста. Однако исходное содержание понятий (интерпретаций терминов), связываемых со словом «природа», задается авторами текста (концепций, теорий). И здесь нет единства мнений. Так, говорят о «природе» как всеобъемлющей реальности, о «природе» как естественной окружающей среде, о «природе» «первой» и «второй», о «природе» сознания, человека, молнии и т. д. В этом многообразии употреблений слова (и термина) «природа» обычно выделяют три вида смыслов

(понятий): широкий, узкий и конкретно-специальный. Но каково содержание этих понятий?

Многие авторы учебников по философии полагают, что термин «природа» в широком смысле обозначает всю Вселенную (Универсум), включая общество, в узком — естест-

венную окружающую общество среду, в специальном — со-

вокупность существенных отличительных черт какого-либо объекта (см. напр.: Философия. Часть II. Основные проблемы философии / под ред. В.И. Кириллова. – М., 1997). На наш взгляд, можно согласиться с двумя последними толкованиями термина «природа», но первое вызывает возражение.

Естественно и даже интуитивно ясно, что под природой принято понимать нечто несоциальное. Отношение понятий «природа» и «общество» антонимично. Природа и общество существенно различаются, имеют свою специфику,

218

развиваются по своим законам, хотя и взаимосвязаны генетически и функционально. О несводимости социального в человеке к природному (даже в широком смысле) хорошо подметил М. Пришвин. В очерке «Глаза земли» он писал: «…В природе не весь человек. Какая-то ведущая часть человека, владеющая словом, вышла за пределы природы и теперь больше и дальше ее».

Материальную организацию человека нельзя свести к биологической. К тому же природа противостоит культуре (чему-то освоенному человеком). В связи с этим выражение «вторая природа» не следует понимать буквально, оно метафорично, поэтому и берется в кавычках. На основании изложенного, по нашему мнению, неправомерно включать в широкий смысл термина «природа» само общество. С этим смыслом следует связывать основную часть Универсума (Вселенной) за исключением общества. Мы согласны с мнением В.А. Канке, который пишет: «Общество и человек имеют определенную природную основу бытия, но в своей специфике они не являются частью природы. Часто используемое выражение «вторая природа», т. е. «очеловеченная природа», может ввести в заблуждение. Как бы ни манипулировал человек природой, она остается сама собой. Человек не способен создать вторую природу…» (Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учебник для вузов. Изд. 4-е. – М., 2001. С. 241).

Поскольку общество прежде всего окружено естественной ближайшей к нему средой (земной природой), последнюю можно считать природой в узком смысле. Эта среда охватывает литосферу, атмосферу, гидросферу и биосферу. Литосфера — это верхняя твердая оболочка земного шара, в которую входит земная кора и верхняя часть мантии (то, что покрывает ядро Земли). Атмосфера — это газопаровая оболочка Земли, гидросфера — водная оболочка Земли. Биосфера есть сфера существования живых организмов. Все

219

эти сферы — это те материальные системы, которые возникли и существуют вне и независимо от человека, но могут быть использованы им.

Конечно, общество взаимодействует не со всей природой даже в узком смысле, а только с определенной ее частью, расширяющейся по мере социального прогресса. Та часть природы, которая вовлечена в процесс жизнедеятельности человека и общества, называется географической средой. Это та часть естественной природной среды, которая приспособлена к потребностям общества на данном историческом этапе его развития. Географическая среда составляет практически необходимое естественное условие существования и развития общества. В дальнейшем мы будем использовать термин «природа» преимущественно в его узком значении.

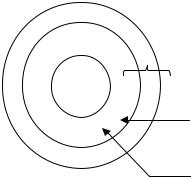

Таким образом, два основных значения термина «природа» и место общества в природе схематически можно изобразить так (рис. 8):

Универсум

Универсум

Природа в

широком смысле

широком смысле

Природа

в узком смысле

Общество

Рис. 8

В ходе трудовой деятельности человек (общество) создал весьма разветвленную искусственную среду обитания, так называемую «вторую природу». К ней относится все, что

220