- •И. В. Богачков основы радиоавтоматических систем

- •Содержание

- •Предисловие

- •Список сокращений

- •Контрольные задания

- •Необходимо выполнить четыре задания.

- •Пф Kyx(p) в операторной форме отражает способность звена преобразовывать входное воздействие

- •Задание № 1. Исследование простейших динамических звеньев

- •2. Особенности звеньев второго порядка

- •Задание № 2. Исследование звеньев второго порядка

- •3. Инженерный синтез корректирующего фильтра

- •Задание № 3. Синтез рас по заданной лачх

- •4. Обобщенная структурная система следящей рас

- •Задание № 4. Исследование следящей рас

- •5. Применение программы «mathcad» для выполнения заданий

- •6. Работа с программами-имитаторами

- •Лабораторные работы

- •Лабораторная работа № 1 исследование системы автоматической регулировки усиления

- •Лабораторная работа № 2 исследование системы частотной автоподстройки

- •Описание лабораторного стенда

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 3 исследование системы фазовой автоподстройки частоты

- •Описание лабораторного стенда

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 4 исследование цифровой системы фазовой автоподстройки частоты

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

- •Некоторые формулы преобразования Лапласа и z-преобразования

- •Основные характеристики типовых динамических звеньев рас

- •Некоторые формулы для вычисления дисперсии

- •Некоторые формулы для определения

- •Некоторые формулы для вычисления коэффициентов ошибок

3. Инженерный синтез корректирующего фильтра

В случае минимально-фазовых цепей задачу инженерного синтеза РАС удобно решать с помощью диаграмм Боде (асимптотические ЛАЧХ и ЛФЧХ). При синтезе РАС кроме заданных параметров обычно также известны объект управления, исполнительное устройство, устройство сравнения – эти устройства составляют неизменяемую часть системы.

На основании требований к точности РАС и параметров качества переходного процесса задаются требования к желаемой ЛАЧХ.

При этом задача синтеза сводится к проектированию корректирующего устройства (фильтра), позволяющего получить необходимые параметры качества РАС (запас устойчивости, рабочая полоса частот, время установления переходного процесса и т. п.).

Для определения ЛАХЧ корректирующего устройства необходимо из желаемой ЛАЧХ вычесть ЛАЧХ неизменяемой части системы.

Полученную ЛАЧХ аппроксимируют отрезками прямых линий с наклонами ± m20 дБ/декаду (± m6 дБ/октаву), где т – натуральное число (0, 1, 2, ...). Перпендикуляры, опущенные из точек сопряжения асимптот на ось частот, позволяют определить частоты сопряжения, а затем постоянные времени звеньев.

Р ассмотримпример

синтеза схемы по заданной асимптотической

ЛАЧХ по следующим исходным данным

(аналогично табл. 3.1): L(0)

= 60 дБ, с1

= 10, с2

= 100, с3

= 3000

(рад/с),

наклон ЛАЧХ на участке до с1

= – 20

дБ/дек,

на участке с1

– с2

= = – 40

дБ/дек,

с2

– с3

= – 20

дБ/дек,

и после с3

= – 40

дБ/дек).

ассмотримпример

синтеза схемы по заданной асимптотической

ЛАЧХ по следующим исходным данным

(аналогично табл. 3.1): L(0)

= 60 дБ, с1

= 10, с2

= 100, с3

= 3000

(рад/с),

наклон ЛАЧХ на участке до с1

= – 20

дБ/дек,

на участке с1

– с2

= = – 40

дБ/дек,

с2

– с3

= – 20

дБ/дек,

и после с3

= – 40

дБ/дек).

Построенная по исходным данным асимптотическая ЛАЧХ приведена на рисунке 3.1.

Сначала необходимо разбить ЛАЧХ на элементарные участки, которым можно будет поставить в соответствие типовые динамические звенья первого и второго порядков (прил. 2).

Возможно несколько вариантов разбиения системы на элементарные звенья.

Н апример,

можно взять идеальный интегратор,

форсирующее и два инерционных

(интегрирующих с запаздыванием) звена.

апример,

можно взять идеальный интегратор,

форсирующее и два инерционных

(интегрирующих с запаздыванием) звена.

Но лучше выбрать вариант с меньшим числом звеньев.

На рисунке 3.2 приведены ЛАЧХ трех динамических звеньев, каскадное соединение которых дает заданную ЛАЧХ: два звена интегрирующих с запаздыванием (1 с с1 и 3 с с3) и одно изодромное (2 с с2 ).

ПФ каскадного соединения звеньев (k0 = k1 k2 k3):

.

(3.1)

.

(3.1)

С учетом соотношения между постоянной

времени и частотой сопряжения звена

учетом соотношения между постоянной

времени и частотой сопряжения звена

Ti = 1/с i

получаем

T1 = 1/10 = 0,1 с, T2 = 1/100 = 0,01 с, T3 = 1/3000 = 0,33 мс.

На рисунке 3.3 сплошной линией приведена ЛАЧХ синтезированной схемы. Штриховой линией на рисунке 3.3 показана заданная асимптотическая ЛАЧХ. Отклонения асимптотической ЛАЧХ от точной в области частот среза не превышают 3 дБ.

Н а

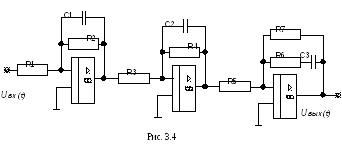

основании ПФ (3.1) и данных рис. 3.2 получаем

электрическую схему (рис. 3.4).

а

основании ПФ (3.1) и данных рис. 3.2 получаем

электрическую схему (рис. 3.4).

Распределим общий КУ (60 дБ) равномерно по всем каскадам:

k1 = k2 = k3 = 10 (20 дБ).

Определим номиналы элементов схемы с учетом рядов стандартных значений.

R 2C1

=

T1

=

0,1 с, пусть C1

=

1 мкФ, тогда R2

=

100 кОм, а R1

=

10 кОм.

2C1

=

T1

=

0,1 с, пусть C1

=

1 мкФ, тогда R2

=

100 кОм, а R1

=

10 кОм.

R4C2 = T3 = 0,33 мс, пусть C2 = 0,033 мкФ, тогда R4 = 100 кОм, а R3 = 10 кОм.

R6C3 = T2 = 0,01 с, пусть C3 = 10 мкФ, тогда R6 = 1 кОм, R7 = 100 кОм, а R5 = 10 кОм.

Сопротивление R7 в изодромное звено введено для получения необходимого коэффициента передачи по постоянному напряжению. Повышая R7 со 100 до 150 кОм отклонение ЛАЧХ от заданной на = 1 можно снизить до 1 дБ, но в данном случае в этом нет необходимости.

При применении инверсии фазы в одном или трех каскадах график ЛФЧХ сместится на 180 вниз, и соответственно изменятся запасы устойчивости.

При практической реализации схемы (рис. 3.4) следует выбирать включение и цепи коррекции операционных усилителей так, чтобы каждый каскад оставался устойчивым.

На рисунке 3.5 сплошной линией приведена ЛАЧХ синтезированной схемы.

Отклонения от заданной (штриховая линия на рис. 3.5) максимальны на < 1 и не превышают 3 дБ.

На рисунке 3.5 также приведена ЛФЧХ системы и определены запасы устойчивости по усилению и фазе:

LЗ = 130 дБ, З = 55.

Запасы устойчивости достаточны.

На рисунке 14 изображены графики ПХ и ИХ.

В

задании № 3 необходимо спроектировать

корректирующий фильтр по заданной

асимптотической ЛАЧХ.

задании № 3 необходимо спроектировать

корректирующий фильтр по заданной

асимптотической ЛАЧХ.