- •Оглавление

- •Предисловие

- •Часть 1 Дыхательная недостаточность

- •1.1 Определение понятия

- •1.2 Классификация и патогенез дыхательной недостаточности

- •Клинические признаки ОРДС

- •1.4 Механизмы компенсации дыхательной недостаточности

- •1.5 Клинические признаки дыхательной недостаточности

- •Часть 2 Современные концепции респираторной поддержки

- •5.1 Эндотрахеальная интубация

- •5.2 Эндобронхиальная интубация

- •5.3 Интубация комбинированной пищеводно-трахеальной трубкой

- •5.4 Трахеостомия

- •5.5 Катетеризация дыхательных путей

- •5.6 Масочные методы вентиляции легких

- •Дифференцированная ИВЛ

- •Методы увеличения элиминации двуокиси углерода

- •9.3 Вентиляция легких с "отпускаемым" давлением

- •10.2 Патофизиология высокочастотной ИВЛ

- •10.4 Показания к струйной ВЧ ИВЛ

- •11.1 Сочетанные методы ИВЛ

- •11.2 Кардиосинхронизированная ИВЛ

- •11.4 Частичная жидкостная ИВЛ

- •12.3 Искусственно-вспомогательная вентиляция легких

- •Глава 15 Перемежающаяся принудительная вентиляция легких

- •Глава 18 Электрическая стимуляция диафрагмального дыхания

- •23.1 Адаптация респираторной поддержки к больному при ИВЛ

- •24.3 Нутритивная поддержка

- •24.4 Защита от инфекции и профилактика перекрестной контаминации

- •Глава 25 Мониторинг респираторной поддержки

- •25.1 Мониторинг безопасности

- •25.2 Мониторинг вентиляционных параметров

- •25.3 Мониторинг газообмена

- •25.4 Мониторинг гемодинамики

- •26.2 Осложнения со стороны легких

- •26.3 Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы

- •26.4 Другие осложнения

- •27.1 Условия безопасного прекращения респираторной поддержки

- •27.2 Критерии возможности прекращения респираторной поддержки

- •27.3 Алгоритмы постепенного прекращения длительной ИВЛ

- •27.4 Автоматическая компенсация сопротивления эндотрахеальной трубки

- •28.1 Консервативные мероприятия

- •Глава 29 Респираторная поддержка при острых пневмониях тяжелого течения

- •Глава 30 Респираторная поддержка при остром отеке легких

- •Глава 31 Респираторная поддержка при астматическом состоянии

- •Глава 32 Респираторная поддержка при обострении хронической дыхательной недостаточности

- •Глава 33 Респираторная поддержка при механической асфиксии

- •Глава 34 Респираторная поддержка при закрытой травме грудной клетки

- •Глава 35 Респираторная поддержка при разлитом перитоните

- •Глава 36 Респираторная поддержка при массивной кровопотере

- •Глава 37 Респираторная поддержка при тяжелых формах гестоза

- •Глава 38 Респираторная поддержка при массивной жировой эмболии

- •Заключение

- •Приложение

- •Список литературы

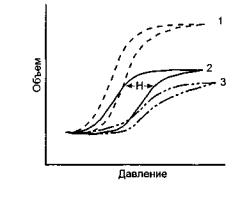

Рис. 1.5. Кривые объем — давле ние [по Marini J. J., Wheeler A. P., 1997].

1 — здоровые легкие; 2 — ранняя стадия ОРДС; 3 — поздняя стадия ОРДС. При ранней стадии ОРДС хо рошо видны точки перегиба на кри вых, усилен гистерезис (Н) между кривыми вдоха и выдоха. При позд ней стадии ОРДС точки перегиба и гистерезис выражены слабо.

терезис) между положением кривых вдоха и выдоха. Позже зоны изгиба определяются менее отчетливо, и гистерезис уменьшается (рис. 1.5) [Marini J. J., Wheeler A. P., 1997].

Другой важной в практическом отношении особенностью ОРДС является негомогенность поражения легких [Gattinoni L. et al., 1987, 2001; Maunder R. J. et al, 1986]. Процесс развития неспецифического поражения идет, как правило, диффузно, но с разной скоростью в различных участках легочной ткани, особенно в позднем периоде. Естественно, что ателектазирование начинается в первую очередь в зависимых участках лег ких (т. е. в задних, если больной лежит на спине). Эти зоны, в которых создается наибольший объем перфузии (гравитаци онный фактор) и в наибольшей степени затруднена альвео лярная вентиляция (они сдавлены вышележащими отделами легочной ткани), прежде всего ответственны за возрастание шунтирования крови. Негомогенность поражения легких при водит к тому, что зоны с чрезвычайно низкой растяжимостью могут соседствовать с относительно мало измененными участ ками легочной паренхимы.

Клинические признаки ОРДС

Для ОРДС считаются характерными следующие признаки:

—"светлый промежуток" между воздействующим фактором и началом клинических проявлений;

—острое начало;

—четкая стадийность процесса;

—двусторонность поражения на рентгенограмме;

—раннее снижение растяжимости и метаболических функ ций легких;

—значительное уменьшение объема аэрации легких;

—гипоксемия, резистентная к кислородной терапии, Ра02 / Fi02 < 200, независимо от ПДКВ;

—давление заклинивания легочной артерии < 18 мм рт.ст.;

—течение длительное даже при благоприятном исходе.

Вразвитии ОРДС можно условно выделить 5 стадий [Ко лесникова Е. К., 1980; Леденева О. А., 1980; Кассиль В. Л., Золотокрылина Е. С, 2003].

/ стадия ОРДС. После выведения больных из тяжелого со стояния, вызванного шоком различной этиологии, настора живающими признаками являются сохранение тахикардии до 100—110 уд/мин, наклонность к артериальной гипертонии и умеренная гипервентиляция за счет увеличения дыхательного объема со снижением РаС02 до 34—30 мм рт.ст. Ра02 может оставаться в пределах 85—90 мм рт.ст., a Sp02 — 90—92 %, особенно если больному, как это нередко бывает, проводят ингаляции кислорода. На сделанных в это время рентгено граммах патологических изменений чаще всего не обнаружи вают, однако у отдельных больных первые рентгенологиче ские признаки появляются, по данным Е. К. Колесниковой (1979), еще до клинических проявлений острой дыхательной недостаточности. Существует мнение, что в начальном перио де ОРДС гипоксемия более выражена, нежели рентгенологи ческие признаки [Marino P. L., 1998]. Отметим, что в раннем периоде после тяжелого шока и массивной кровопотери ухуд шение состояния начинается обычно с развития артериальной гипоксемии, которая не является следствием первичного по вреждения альвеол, а чаще всего свидетельствует о поражении микроциркуляторного русла легких, т. е. о начале развития ОРДС. В первые сутки этого синдрома Ра02 снижается до 75 мм рт.ст, (при дыхании воздухом), но может уже в этот пери од сразу упасть до 60 мм рт.ст. и ниже. Хотя артериальная ги поксемия наблюдается у 68 % пациентов, клиническая карти на ОРДС развивается лишь у 24,9 % из них [Золотокрылина Е. С. и др., 1974, 1992]. Однако у больных, погибших не от ОРДС, а от других причин, в этот период на вскрытии уже от мечается интерстициальный отек, могут быть кровоизлияния под висцеральную плевру.

II стадия ОРДС. В конце 1-х — начале 2-х суток, иногда немного позже, наступает повторное, иногда очень резкое, ухудшение состояния пациентов. Его первыми признаками чаще являются изменения психики. Больные становятся сон ливыми или беспокойными, у части из них отмечается неаде кватность поведения, они не оценивают тяжести своего со стояния. Дыхание и пульс учащаются при нормальной темпе ратуре тела, повышается артериальное давление. Примерно у

36 |

37 |

10 % из них далее развивается психоз с галлюцинаторным синдромом. Трудно переоценить здесь значение мониторинга Sp02 и периодического определения отношения Ра02 /Fi02 .

Если насыщение крови кислородом и индекс оксигенации снижа ются, а особенно если это сочетается с отрицательной рент генологической динамикой, применение седативной терапии у самостоятельно дышащего больного абсолютно противопока зано.

Дыхание учащается, дыхательный объем обычно снижается и гипервентиляция поддерживается за счет тахипноэ до 24—26 дыханий в минуту. Больные начинают жаловаться на чувство нехватки воздуха, речь их становится прерывистой. У некото рых пациентов в дыхании начинают принимать участие до полнительные мышцы. Резко снижается жизненная емкость легких — до 40—50 % от должных величин. У многих больных исследовать эти параметры не представляется возможным изза изменений психического статуса.

При аускультации появляется жесткое дыхание над всеми легочными полями, иногда сухие хрипы в заднебоковых отде лах.

При пульсоксиметрии и анализе КОС и газов артериаль ной крови выявляется гипоксемия (Sp02 ниже 92—91 % и Ра02 ниже 80 мм рт.ст.), легко устраняемая ингаляцией ки слорода, но отношение Pa02 /Fi02 уменьшено до 190—170; РаС02, как правило, умеренно снижено (30—32 мм рт.ст.).

Частота сердечных сокращений увеличена до 110—120 в минуту. Сердечный индекс нормальный или несколько увели чен. Фракция выброса выше 0,6—0,65. Систолическое давле ние в легочной артерии (по данным эхокардиографии) обыч но не превышает 25 мм рт.ст. Артериальное давление чаще всего повышено, но это также зависит от проводимой тера пии. У большинства пациентов ЦВД имеет тенденцию к воз растанию.

На рентгенограмме легких — усиление сосудистого рисун ка, ячеистая деформация легочного рисунка, могут появляться мелкоочаговые тени в периферических отделах, симптом "воз душной бронхографии".

Отметим, что провести четкую грань между I и II стадиями по клиническим признакам бывает трудно. Поскольку боль ным, как уже упоминалось, чаще всего проводят кислородную терапию, оценка состояния по газам крови и степени оксиге нации может быть ошибочной.

Морфологически: значительное увеличение плотности и полнокровие легких, деформация альвеол и утолщение их сте нок, появление гиалиновых мембран.

III стадия ОРДС. Эта стадия обычно развивается на 2—3-й сутки от начала поражения легких, но иногда возникает не много раньше или позже. Появляются четкие признаки ост-

рой дыхательной недостаточности, в этой стадии больные, как правило, уже не могут обеспечивать себя самостоятельным дыханием и нуждаются в респираторной поддержке. Пациен ты чаще возбуждены, иногда апатичны, сознание спутано. Частота дыхания 30—40 в минуту, в дыхании начинают при нимать участие дополнительные и вспомогательные мышцы. В легких жесткость дыхания нарастает, и возникает бронхи альный оттенок дыхания и даже "амфорическое" дыхание, что свидетельствует об "опеченении" участков легочной ткани. Примерно у половины больных начинают выслушиваться влажные хрипы. Также в заднебоковых отделах можно обна ружить участки резко ослабленного дыхания с притуплением перкуторного тона над ними, эти зоны имеют тенденцию к расширению. В условиях ИВЛ, несмотря на полноценное ув лажнение и обогревание вдыхаемой газовой смеси, бронхи альный секрет становится густым, плохо отходит, может при обретать гнойный характер. Ра02 снижается до 60 мм рт.ст, и ниже, Sp02 ниже 90 %, причем гипоксемия не устраняется ингаляцией кислорода (шунтирование превышает 30 % сер дечного выброса) и даже при ИВЛ с ПДКВ с ней трудно справиться (Pa02 /Fi02 уменьшается до 110—100).

Выраженная стойкая тахикардия, пульс чаще 120 в минуту. ЦВД повышено до 130—150 мм вод.ст. Значительно возраста ет легочное сосудистое сопротивление и легочная артериаль ная гипертония (выше 30 мм рт.ст.) [Adrog H. J., Tobin M. J., 1997].

На этой стадии нередко появляются первые признаки по лиорганной недостаточности — нарушение функции кишеч ника и почек. Временами без видимых причин появляются периоды олигурии, но плотность мочи не снижена (1015— 1020) и осмолярность нормальна (400—500 мосм/л). Впрочем, преренальная олигурия может развиваться и в более ранние сроки.

На рентгенограмме легких — сливающиеся тени с обеих сторон, но их может быть больше с одной стороны. Диффуз ный интерстициальный отек с пятнистыми тенями, разной степени понижения прозрачности средних и нижних легоч ных полей [Колесникова Е. К., 1979; Marini J. J., Weeler A. P., 1997]. Может появляться выпот в плевральной полости, обыч но с одной стороны.

Морфологически: белок, слущенные пневмоциты и фор менные элементы крови в просвете альвеол, гиалиновые мем браны в их стенках; отслаивание эндотелия и утолщение ка пиллярной стенки, тромбы в микрососудах, множественные кровоизлияния в ткань легких.

IV стадия ОРДС. Как правило, развивается на 4—5-е су тки, иногда позже. В этот период на первый план начинают выходить симптомы, обусловленные значительным сокраще-

38 |

39 |

нием дыхательной поверхности легких. Возникают гнойный трахеобронхит и пневмония, которая имеет тенденцию к бы строму распространению и абсцедированию. По данным J. J. Marini и А. Р. Wheeler (1997), более чем у 30 % больных к ОРДС присоединяется нозокомиальная пневмония. У некото рых пациентов наблюдается прорыв абсцессов в плевральную полость. Очень часто возникает сепсис. На фоне генерализа ции инфекции начинается "вторая волна" поражения парен химатозных органов: почек, печени, поджелудочной железы (полиорганная недостаточность). Особенно часто поражаются желудок и кишечник (острые язвы, часто с кровотечением из них). Сознание угнетено, сопор. В задних отделах легких ды хание резко ослаблено. Из трахеи в большом количестве вы деляется гнойная мокрота, часто густая и зловонная. При бронхоскопии определяется распространенный эндобронхит II—III степени. Выраженная гипоксемия (Ра02 ниже 55 мм рт.ст., Sp02 ниже 82—80 %), плохо корригируемая ИВЛ с вы соким уровнем ПДКВ и высоким содержанием кислорода во вдыхаемой газовой смеси (Fi02 выше 0,9). Отношение Ра02 / Fi02 меньше 80. Больные плохо адаптируются к респиратору, самостоятельное дыхание приходится угнетать фармакологи чески. Иногда, несмотря на большие объемы минутной венти ляции легких при ИВЛ (более 23—25 л/мин), РаС02 имеет тенденцию к повышению.

Выраженная тахикардия, пульс около 140 в минуту. У по жилых часто наблюдаются экстрасистолы. ЦВД 200 мм вод.ст, и выше. Артериальное давление с тенденцией к снижению. Падает сердечный индекс, в легких выслушиваются влажные хрипы. Нередко выпот в перикарде. Уменьшается темп выде ления мочи, ее плотность ниже 1010, увеличивается печень, появляется пастозность нижних конечностей и заднебоковых поверхностей туловища, могут быть отеки тыльной поверхно сти кистей.

Живот вздут, перистальтические шумы ослаблены или от сутствуют. В отлогих участках иногда определяется выпот. Часто возникают желудочно-кишечные кровотечения.

На рентгенограмме — резкое снижение прозрачности ле гочного фона как за счет диффузного отека, так и уплотнения легочной паренхимы, множественные хлопьевидные тени ("снежная буря") во всех отделах. В плевральных полостях вы пот.

Морфологически: появляются зоны фиброза в отдельных участках легких, значительно возрастают количество и толщи на гиалиновых мембран, просвет многих альвеол заполняют отечная жидкость и фибрин.

V стадия ОРДС. Наблюдается только при длительном про ведении ИВЛ. Состояние больных крайне тяжелое, сознание отсутствует. Диффузный цианоз кожных покровов, акроциа-

Шкала тяжести поражения легких [Murray J. F. et al., 1988]

Рентгенограмма |

Баллы |

|

|

Гипоксемия |

Баллы |

||

|

|

|

|

|

|||

Инфильтратов нет |

0 |

Pa02/Fi02 |

>300 |

0 |

|||

Инфильтраты в 1 квадранте |

1 |

Pa0 |

2 |

/Fi0 |

2 |

225—299 |

1 |

Инфильтраты в 2 квадрантах |

2 |

Pa0 |

2 |

/Fi0 |

2 |

175—224 |

2 |

Инфильтраты в 3 квадрантах |

3 |

Pa0 |

2 |

/Fi0 |

2 |

100—174 |

3 |

Инфильтраты в 4 квадрантах |

4 |

Pa0 |

2 |

/Fi0 |

2 |

< 100 |

4 |

|

|

|

|

||||

Необходимость в ПДКВ |

Баллы |

Растяжимость легких* |

Баллы |

||||

|

|

|

|

||||

ПДКВ 0-5 |

0 |

>80 мл/см вод.ст. |

0 |

||||

ПДКВ 6—8 см вод.ст. |

1 |

60—79 мл/см вод.ст. |

1 |

||||

ПДКВ 9—11 см вод.ст. |

2 |

40—59 мл/см вод.ст. |

2 |

||||

ПДКВ 12—15 см вод.ст. |

3 |

20—39 мл/см вод.ст. |

3 |

||||

ПДКВ >15 см вод.ст. |

4 |

< 19 мл/см вод.ст. |

4 |

||||

* Если для ИВЛ используют респиратор, не дающий влзможности оп ределить растяжимость легких, можно использовать простой расчет: ды хательный объем, деленный на давление в конце плато вдоха.

ноз, похолодание конечностей. В легких резко ослабленное дыхание, во многих участках не выслушивается. Множество сухих и разнокалиберных влажных хрипов. Выраженная ги поксемия (Ра02 ниже 50 мм рт.ст., Sp02 ниже 75 %, часто пульсоксиметрия невозможна из-за плохого кровотока на пе риферии) не поддается коррекции даже при высоком уровне ПДКВ и Fi02 = 1,0 (резистентная гипоксемия, обусловленная крайне высокой альвеолярно-артериальной разницей по ки слороду, Pa02 /Fi02 меньше 70). Гиперкапния.

Нарушения гемодинамики, снижение артериального давле ния, аритмии сердца. Признаки сепсиса и полиорганной не достаточности.

На рентгенограмме — затемнение больших участков легких (сегменты, доли), альвеолярный отек, выпот в плевральных полостях. Появляются участки просветления за счет развития фиброза легочной ткани [Колесникова Е. К., 1979].

Морфологически: множественные очаги фиброза, иногда больших размеров, альвеолярный отек легких.

Следует отметить, что появление гиалиновых мембран при водит к истинным нарушениям диффузии в легких, и ОРДС, по-видимому, одна из немногих форм острой дыхательной не достаточности, при которой развивается истинная диффузи онная дыхательная недостаточность. Кроме того, необходимо иметь в виду, что для ОРДС характерна негомогенность пора жения легких, в различных отделах изменения могут быть бо лее или менее выраженными, соответственно имеются и суще ственные различия в растяжимости этих отделов [Gattinoni L.

40 |

41 |

42 стр Т а б л и ц а 1.1. Основные вентиляционные и газообменные нарушения при различных формах дыхательной недоста точности

Форма ДН |

Частота дыхания |

ДО |

МОД |

ЖЕЛ |

Ра02 |

РаС02 |

|

|

|

|

|

|

|

Центрогенная |

Тахипноэ или |

Может увели |

При травме и |

Проверить не |

Чаще снижено |

Зависит от |

|

брадипноэ, на |

чиваться или |

заболеваниях |

удается или |

|

МОД |

|

рушения ритма |

снижаться |

мозга чаще |

снижена |

|

|

|

|

|

увеличен; при |

|

|

|

|

|

|

интоксикаци |

|

|

|

|

|

|

ях чаще сни |

|

|

|

|

|

|

жен |

|

|

|

Нервно-мы |

Увеличена или |

Резко умень |

Уменьшен |

Резко снижена |

В условиях 02 |

Повышено |

шечная |

не изменена |

шен |

|

|

терапии может |

|

|

|

|

|

|

быть нормаль |

|

|

|

|

|

|

ным |

|

Торакодиаф- |

Увеличена |

Резко умень |

Резко умень |

Резко снижена |

|

Прогрессивно |

рагмальная |

|

шен |

шен |

|

|

повышается |

Бронхолегоч |

Вначале сни |

Вначале увели |

Увеличен |

Вначале не из |

Снижено |

Повышено |

ная обструк- |

жена |

чен |

|

менена |

|

|

тивная |

|

|

|

|

|

|

Бронхолегоч |

Увеличена |

Уменьшен |

Увеличен |

Прогрессивно |

Снижено |

Снижено |

ная рестрик- |

|

|

|

снижается |

|

|

тивная |

|

|

|

|

|

|

Нарушение ле |

Резко увели |

Увеличен |

Резко увеличен |

Снижена |

Резко снижено |

Повышено |

гочного крово |

чена |

|

|

|

|

|

обращения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|