- •Методичесике указания

- •1 Содержание дисциплины

- •2 Контрольное задание

- •2.1 Теоретическое задание

- •2.2 Общие требования к выполнению практических заданий

- •3 Условия для заданий 1-4

- •4 Исследование взаимосвязи стоимости простоя погрузочно-разгрузочного механизма и уровня загрузки системы (Задание 1)

- •5 Расчет объема перевалки грузов по прямому варианту и объема грузопереработки погрузочно-разгрузочными механизмами (Задание 2)

- •6 Определение максимального объема груза, накапливающегося в пункте взаимодействия за сутки

- •7 Определение страхового запаса груза, необходимого для бесперебойной работы железнодорожного транспорта. Экономическое обоснование времени задержки автомобилей

- •8 Оптимизация очереди обработки транспортных средств Задание 5.1

- •Задание 5.2

- •9 Оформление индивидуального задания

- •8 Расчет длины натяжного участка и натяжений несущего каната

- •Наименования грузов:

- •Продолжение приложения а

- •Продолжение приложения а

- •Продолжение приложения а

- •Продолжение приложения а

- •Приложение в

- •Продолжение приложения в

- •Продолжение приложения в

2.2 Общие требования к выполнению практических заданий

Целью практического задания является изучение методов организации смежных видов транспорта в пункте взаимодействия,

В процессе выполнения задания решаются следующие задачи:

1) исследование взаимосвязи стоимости простоя погрузочно-разгрузочного механизма и загрузки системы, изучение степени влияния стохастичности транспортных потоков на пропускную способность узла;

2) расчет объема перевозки грузов по прямому варианту и объема грузопереработки погрузочно-разгрузочных механизмов (ПРМ);

3) поиск путей повышения грузопереработки по прямому варианту;

4) определение максимального объема груза, накапливающегося в пункте взаимодействия за сутки;

5) расчет страхового запаса груза для непрерывной работы железнодорожного транспорта и экономическое обоснование времени задержки и количества автомобилей;

Условие

к заданиям 1 и 5: для вариантов 1...15 принято

- tg1

= 0,2tj,

мин;

для

вариантов 16…30 - tg1

=0,4 tj,

мин;

для

вариантов 16…30 - tg1

=0,4 tj,

мин; для вариантов 31...45 -tg1

= 0,6tj,

мин; для вариантов 31...45 -tg1

= 0,6tj,

мин; для вариантов 46...60 -tg1

= 0,8tj,

мин; для вариантов 46...60 -tg1

= 0,8tj,

мин. Здесьtj

- продолжительность обслуживания j-й

транспортной единицы;

мин. Здесьtj

- продолжительность обслуживания j-й

транспортной единицы;

6) оптимизация очерёдности обработки транспортных средств.

3 Условия для заданий 1-4

Рассматривается пункт взаимодействия автомобильного и железнодорожного транспорта. Автомобильный транспорт доставляет груз на пункт взаимодействия, железнодорожный - вывозит. Со стороны автотранспорта для перевозок задействованы две марки подвижного состава разной грузоподъемности, но одинакового количества.

Суточный

грузопоток составляет Qm

тарно-штучных грузов. Грузоподъемность

вагона – qв

(приложения А,Б), автомобилей типов а1

и а2

(приложения А, В) qa1,

и qa2

тонн. В одной подаче – nв

вагонов. Затраты времени на одну подачу

- уборку вагонов составляют tny

часов. Продолжительность работы

железнодорожного транспорта пункта

взаимодействия Т часов в сутки,

автомобильного – Та

часов. Вероятность безотказной работы

погрузочно-разгрузочных механизмов –

Рм,

а вероятность того, что нет потребности

в разгрузке груза на склад для выполнения

технологических операций – Рn.

Объем сортировки груза на складе -

% грузопотока, проходящего через склад.

Стоимость простоя автомобиляqa1

– Ca1,

для qa2

– Ca2,

вагона - Cв,

грузоподъемного механизма - См.

Стоимость сохранения груза на складе

- Сс.

Стоимость перегрузки по прямому варианту

- Сnв

через склад – Сnc.

Переключение обслуживания с одной

транспортной единицы на другую связано

с добавочными затратами времени – tg

и Сg.

% грузопотока, проходящего через склад.

Стоимость простоя автомобиляqa1

– Ca1,

для qa2

– Ca2,

вагона - Cв,

грузоподъемного механизма - См.

Стоимость сохранения груза на складе

- Сс.

Стоимость перегрузки по прямому варианту

- Сnв

через склад – Сnc.

Переключение обслуживания с одной

транспортной единицы на другую связано

с добавочными затратами времени – tg

и Сg.

Численные значения исходных данных для выполнения задания 1 и 5 приведены в приложениях: А, Б, В, Г.

Условие и варианты для задания «6», в самом задании.

4 Исследование взаимосвязи стоимости простоя погрузочно-разгрузочного механизма и уровня загрузки системы (Задание 1)

4.1 Грузоподъемность автомобилей, приведенных в приложении В, составляют qa1 и qa2 т.

Средняя грузоподъемность автомобиля составит, т

(4.1)

(4.1)

4.2 Средняя интенсивность потока подвижного состава, ед/ч

(4.2)

(4.2)

где qi и Ti - грузоподъемность (т) и продолжительность работы транспортной единицы в сутки (ч):

4.2.1 Автомобилей, а/ч

(4.3)

(4.3)

4.2.2 Вагонов, в/ч

(4.4)

(4.4)

4.3 Доля подвижного состава в общем потоке

(4.5)

(4.5)

4.3.1 Доля вагонов

(4.6)

(4.6)

4.2.2 Доля автомобилей

(4.7)

(4.7)

4.4 Средневзвешенная стоимость простоя подвижного состава, у.е.

(4.8)

(4.8)

или

4.5 Пункт взаимодействия видов транспорта можно представить как одно канальную систему массового обслуживания с приходящим в нее смешанным потоком, состоящим из подвижного состава i-го и j-го видов транспорта. При этом обслуживание в системе выполняется по принципу: первый пришел - первый обслуживается. Уровень загруженности системы зависит от характера распределения грузопотоков и продолжительности грузовых операций. Поэтому целесообразно сравнить уровни загруженности при различных закономерностях.

4.5.1 Оптимальный уровень загруженности транспортной системы при распределении интервалов в потоке и продолжительности грузовых операций по нормальному закону определяется по зависимости

= 1 -

= 1 -

(4.9)

(4.9)

где вс - коэффициент, учитывающий влияние суточных колебаний размеров работы в пункте взаимодействия, вс = 1,12….1,18.

4.5.2 Оптимальный уровень загруженности системы при распределении транспортного потока по закону Пуассона, а продолжительности грузовых операций по степенному закону определяется по уравнению

= 1 -

= 1 -

(4.10)

(4.10)

4.5.3 Если степень сто хаотичности транспортных потоков, поступающих на обслуживание, неизвестна, то используется зависимость

(4.11)

(4.11)

где ц - коэффициент, учитывающий влияние стохастичности транспортных потоков на уровень загрузки пункта взаимодействия (ц=0,35...0,45).

4.6

Уменьшим заданную условием задания

стоимость простоя ПРМ(См)

в несколько раз и определим значения

при

измененных значениях Cм.

при

измененных значениях Cм.

4.7

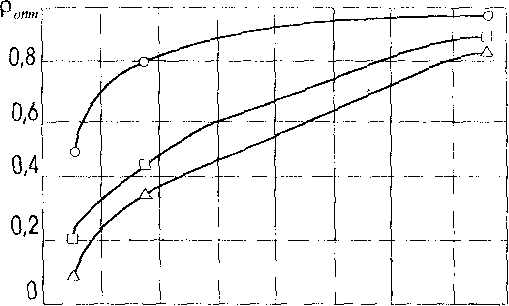

По результатам расчетов п. 4.6 строится

график

~ См

(рис. 4.1)

~ См

(рис. 4.1)

СМ, у.е.

Рисунок 4.1 – Зависимости оптимального уровня загруженности погрузочно-разгрузочного канала от стоимости простоя механизмов

4.8 Оптимальное количество взаимозаменяемых погрузочно-разгрузочных механизмов при смешанном потоке вагонов и автомобилей определяется по зависимости, ед/ч

(4.12)

(4.12)

где n - число транспортных единиц, поступающих на пункт взаимодействия в единицу времени;

tоб - средняя продолжительность обслуживания транспортной единицы, ч;

Кв - коэффициент использования ПРМ по времени, учитывающий технологические перерывы (Кв = 0,85…0,95).

Число транспортных единиц, приходящих на пункт взаимодействия в течение часа

(4.13)

(4.13)

Средняя продолжительность обслуживания транспортной единицы, ч

(4.14)

(4.14)

Средняя продолжительность обслуживания вагона и автомобиля определяется по формулам:

tв = 0,075 * qв; ta = 0,075 * qa (4.15)

где tв и ta - средние продолжительности обслуживания соответственно вагона и автомобиля.

Определяется оптимальное количество взаимозаменяемых ПРМ при всех трех рассматриваемых закономерностях изменения транспортного потока и времени обслуживания транспортной единицы.

4.9 По результатам анализа зависимостей, приведенных на рис. 4.1, и расчетов, выполненных по (4.12), делаются выводы о степени влияния законов распределения транспортных потоков и продолжительности грузовых операций на пропускную способность узла и потребность в погрузочно-разгрузочных механизмах.

Литература [1, 5, 6, 9]