- •1 Заболевания и повреждения органов грудной клетки

- •Плевральные пункции (асс.)

- •2. Дренирование плевральной полости (асс.)

- •3. Промывание полостей абсцесса (асс.)

- •4. Межреберная спирт-новокоиновая блокада (асс.)

- •5. Вагосимпатическая блокада (асс.)

- •6. Загрудинная блокада (асс.)

- •7. Чтение рентгенограмм и бронхограмм

- •8. Знакомство с ктг органов грудной клетки

- •10. Перевязка и снятие швов (асс.)

- •11. Участие в операциях (асс.):

- •II Заболевания пищевода

- •Бужирование рубцовых структур (ретроградное)

- •Кардиодилятация

- •Чтение рентгенограмм

- •Эндоскопические методы (фгс, лапароскопия)

- •5. Участие в операциях (асс.):

- •III Заболевания органов средостения

- •Чтение рентгенограмм тмг;

- •Кт средостения;

- •3.Пункционная биопсия новообразований;

- •4.Тораковидеоскопия с пункционной биопсией;

- •5. Ассистирование на операциях:

- •IV. Артериальная патология нижних конечностей

- •1.Выявление синдрома перемежающейся хромоты.

- •2.Пальпаторное определение пульсации на магистральных сосудах (бедренной, подколенной и др.)

- •3. Дополнительные методы диагностики артериальной патологии (допплерография, ангиография и т.Д.)

- •VII. Схема обследования больного.

- •4. Аускультация магистральных сосудов

- •5. Виды ангиографии

- •6. А) аорто-бедренное протезирование

- •4. Чтение флеброграмм.

- •5. Показатели свертывающей системы крови, чтение коагулограмм.

- •6. А) венэктомия

- •VI. Ишемическая болезнь сердца

- •1.Чтение экг,

- •2.Проведение велометрии – участие

- •3. Знакомство с рентген-операционной и методом коронарографии

- •VII. Полная аv блокада

- •Чтение экг

- •Методы кардиостимуляции – ответы

- •5.Знакомство с рентген-операционной и методами исследования полостей сердца (зондированием, измерением давления и т.Д.)

- •6. Пункции перикарда (асс.)

- •7.Знакомство с методами гипотермии, искусственного кровообращения.

- •IX. Заболевания желудка

- •1. Чтение ретгенограмм: язвенная ниша, газ в брюшной полости

- •2. Определение печеночной тупости

- •3. Синдром «шум плеска»

- •4. Определение жидкости в брюшной полости

- •5. Пальпация опухоли (размеры, подвижность)

- •6. Наличие отдельных метастаз: Вирхова, Крукенберга

- •7. Фгс, лапароскопия, лапароцентез

- •Глава 10. РН-метрия в хирургической практике

- •10. 1. Обоснование методов лечения

- •10.2. Интраоперационная внутрижелудочная рН-метрия

- •10.3. Оценка результатов оперативного вмешательства

- •9. Зондирование и промывание желудка

- •10. Паранефральная блокада

- •X. Перитонит

- •1. Симптомы Щеткина-Блюмберга, Менделя

- •2. Аускультация брюшной полости (отсутствие перистальтики)

- •3. Перкуссия живота (наличие выпота, отсутствие печеночной тупости)

- •4. Ректальное и вагинальное исследование для определения Дуглас-абсцесса

- •5. Чтение рентгенограмм при поддиафрагмальном абсцессе и газе над куполом диафрагмы

- •6. Фистулография (асс.)

- •7. Участие в операциях:

- •XI. Заболевания щитовидной железы

- •1. Пальпация щитовидной железы

- •2. Симптомы тиреотоксического зоба

- •3. Чтение и трактовка узи щитовидной железы

- •4.Трактовка результатов исследования гормонов (т3, т4, ттг), иммунной системы (иммунограммы)

- •5.Ассистирование на операциях

- •XII. Заболевание печени и желчных путей

- •2. Чтение, трактовка клинических и биохимических показателей крови

- •3. Знакомство с рентгенконтрастными методами исследованиями:

- •4. Узи печени

- •5. Ктг органов брюшной полости с контрастированием

- •6. Участие в операциях:

- •Экстренные

- •Плановые

- •7. Ведение послеоперационного периода:

- •XIII. Заболевание поджелудочной железы

- •1. Симптомы: Курвуазье, Керте, Бонде, Воскресенского, Мейо-Робсона

- •3. Рхпг при механической желтухи

- •4. Участие в операциях:

- •XIV. Грыжи передней и брюшной стенки

- •1.Определение размеров грыжевых ворот

- •2.Симптом «кашлевого толчка»

- •3. Участие в операциях: (асс.)

- •4. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы живота скальпелем и ножницами.

- •XV. Заболевания кишечника

- •1.Симптомы непроходимости кишечника (Валя, Склярова, Кивуля, Дансе, «падающей капли»,Обуховской больницы)

- •2.Чтение рентгенограмм (чаша Клойбера), контрастное исследование тонкого кишечника

- •3.Ирригоскопия.

3. Рхпг при механической желтухи

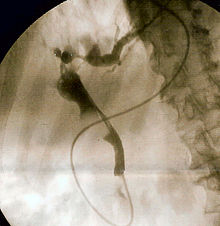

Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) (англ. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)) — метод, комбинирующий эндоскопию с одновременным рентгеноскопическим обследованием. Эндоскоп вводится в двенадцатиперстную кишку к большому дуоденальному сосочку, устье которого открывается в просвет двенадцатиперстной кишки. Через канал эндоскопа протягивается зонд с внутренним каналом для подачи контрастного вещества на конце которого расположена (сделанная из более плотного пластика) канюля, которую врач проталкивает в устье сосочка в желчные ипанкреатический протоки вводится рентгеноконтрастное вещество. Затем с помощью рентгеновской аппаратуры получается изображение протоков. Метод был впервые использован в 1968 году.

Проведение обследования. Эндоскопическая "ретроградная холангиопанкреатография" (РХПГ, ЭРХПГ) выполняется только в условиях стационара. Перед исследованием всегда делается успокоительный укол. После местной анестезии глотки специальный оптический прибор (дуоденофиброскоп) проводится через рот, пищевод и желудок в двенадцатиперстную кишку к тому месту, где общий желчный проток и проток поджелудочной железы, соединяясь между собой, образуют ампулу большого дуоденального сосочка, устье которого открывается в просвет двенадцатиперстной кишки. С помощью специальной трубки, проведенной через канал эндоскопа устье сосочка в желчные протоки и в проток поджелудочной железы вводится рентгеноконтрастное вещество. Затем с помощью рентгеновской аппаратуры получается изображение протоковой системы. При обнаружении сужения протока или камней в нем проводится эндоскопическая операция, которая направлена на устранение препятствия и нормальной проходимости желчных протоков. С этой целью с помощью различных специальных инструментов, проведенных через канал эндоскопа, проводится разрез (с помощью электрического тока высокой частоты) выходной части протока, через который извлекаются камни [1], [2].

Два пигментированных камняобщего желчного протока, извлечённые послепапиллосфинктеротомии. Снято через дуоденоскоп.

Камень желчного протока, плотно прижатый к окончанию общего желчного протока. Снято во время РХПГ.

РХПГ выполняют при подозрении на холедохолитиаз, для выяснения характера механической желтухи и для изучения анатомии протоков перед операцией. Показания к РХПГ должны быть строго аргументированы, так как этоинвазивная процедура.

При обнаружении закупорки или сужения протоков возможно проведение дополнительных процедур [3]:

Введение катетера с целью удаления избыточного количества желчи.

Удаление желчных камней, которые могут формироваться в желчном пузыре или желчных протоках.

Сфинктеротомия: небольшой разрез в области наружного отверстия общего желчного протока, что обеспечивает нормальный отток желчи и выход небольших желчных камней.

Постановка в просвет желчного протока стента: небольшой пластиковой или металлической трубочки, что восстанавливает проходимость протока или формирует обходные пути для нормального оттока желчи.

Осложнения РХПГ[править | править вики-текст]

Панкреатит

Это наиболее часто встречающееся осложнение РХПГ — 1,3 % −1,8 % [8, 9] и до 5,4 % [3] в группе эндоскопической ПСТ. В руководстве по осложнениям РХПГ представленным Американской Ассоциацией эндоскопии пищеварительного тракта панкреатиту, развившемуся в результате РХПГ, дается следующее определение «появление или усиление боли в животе и повышение амилазы сыворотки в 3 или более раза выше нормы в течение 24 после выполнения РХПГ и требующие, по крайней мере, 2-х дневной госпитализации». Проспективное мультицентровое исследование, выполненное Freeman M.L., et.al., [4] показало, что независимыми факторами риска развития данного осложнения являются: панкреатит после РХПГ в анамнезе, баллонная дилатация сфинктера Одди, сложная и длительная канюляция, панкреатическая сфинктеротомия, более чем однократное введение контраста в панкреатический проток, подозрение на дисфункцию сфинктера Одди, женский пол, нормальный уровень билирубинаи отсутствие хронического панкреатита. Нам этот список кажется слишком длинным и не во всем оправданным. Два других опубликованных исследования предлагают более короткий перечень факторов риска панкреатита: возраст моложе 60 лет, предварительная сфинктеротомия и оставленные камни желчных протоков [9] и возраст моложе 70 лет, отсутствие дилатации желчевыводящих путей и введение контраста в панкреатический проток [8]. Siegel J.H., в свою очередь сообщает, что предварительная сфинктеротомия наоборот ассоциирована с меньшим риском развития панкреатита чем стандартная методика ПСТ [11]. По нашим данным факторами риска панкреатита являются женский пол, молодой возраст, многократная канюляция (с или без введения контраста) панкреатического протока и отсутствие дилатации желчевыводящих путей. Что касается предварительной ПСТ, то мы стараемся не выполнять ее у лиц с вышеперечисленными факторами риска и отсутствием желчной гипертензии.

Меры профилактики. Предложено несколько методик направленных на снижения числа случаев развития панкреатита после РХПГ. Это конечно технические моменты как: избегать повторных канюляций панкреатического протока с или без введения контраста, использовать смешанный ток с преобладанием резки при выполнении ПСТ, при проведении предварительной ПСТ проводить рассечение «через крышу», а не от устья БДС и фармакотерапия. Недавно опубликованное исследование, посвященное применению соматостатина при выполнении РХПГ, продемонстрировало его эффективность в снижении вероятности развития панкреатита [2]. В этой работе соматостатин использовался либо в виде непрерывной 12 часовой инфузии (3 mg соматостатина на 500 мл физиологического раствора) начинающейся за 30 минут до проведения РХПГ, либо в виде болюснойвнутривенной инъекции в момент канюляции БДС (3 ?g на килограмм веса). Процент развития панкреатита в обеих группах был 1,7 %, тогда как в группе плацебо он достигал 9,8 %. Опубликованное в журнале Gut работа китайских ученных посвященная применению соматостатина при терапевтической РХПГ продемонстрировала снижение риска развития панкреатита при болюсном его введении (250 ?g) [10]. Хотя другое многоцентровое рандомизированное исследование не показала преимущество соматостатина и gabexate (ингибитор протеолитической активности) над плацебо в профилактике панкреатита [1]. Мы в своей практике вводим соматостатин для профилактики развития панкреатита (250 ?g внутривенно болюсно) только у пациентов с факторами риска его развития. Аналог соматостатина октреотид вызывает спазм сфинктера Одди и применяться не должен.

Кровотечение Клинически значимое кровотечение развивается, как правило, после терапевтических манипуляций на БДС, например папилосфинктеротомии. Общая частота данного осложнения варьирует от 1,13-0,76 % [8, 9] достигая 2 % в группе ПСТ [3]. Клинически значимым может рассматриваться кровотечение с падением гемоглобина по крайней мере на 2 мг/децилитр или приводящее к необходимости гемотрасфузии. Источником кровотечения чаще всего является ветвь гастродуоденальной артерии. Фактором риска данного осложнения является маленькие размеры устья БДС и нарушение свертываемости крови [3, 8]. Кровотечение в начале выполнения ПСТ не должно предупреждать ее завершение и экстракцию конкрементов (если необходимо), так как сокращение тканей в области разреза и отек возникающий при манипуляции на соске приводят к сдавливанию сосуда и остановке кровотечения. В случае его продолжения можно обколоть источник раствором адреналина 1:1000.

Перфорация Частота встречаемости 0,57-0,58 % [8, 9] и 0,3 %- 1,0 % [3, 11] в группе ПСТ и до 4 % при проведении предварительной ПСТ [11]. Факторы риска — предварительное рассечение, интрамуральное введение контраста и состояние после резекции по Биллирот-II [8]. Классифицируется на перфорацию проводником, преампулирную перфорацию и дуоденальную (отдаленную от соска) перфорацию [6]. Первый и иногда второй вид перфорации может быть успешно пролечен путем активной аспирации в сочетании с антибиотиками широкого спектра действия, 3й вид чаще всего поздно диагностируется и требует оперативного лечения. [4].