poz053

.pdf

10

Произведем вычисления количества переданной теплоты на каждом этапе:

Q1 = 2100 Дж/кг град 1 кг (0 –(–20)град ) = 42000 Дж = 42 кДж;

Q2 = 3.3 105 Дж/кг 1 кг = 330000 Дж = 330 кДж;

Q3 = 4200 Дж/кг град 1 кг (100°C – 0°C ) = 420000 Дж = 420 кДж;

Q4 = 2.26 106 Дж/кг 1 кг = 2260000 Дж = 2260 кДж;

Q5 = 2200 Дж/кг град 1 кг (120°C – 0°C) = 44000 Дж = 44 кДж.

Вычислим полное количество переданной теплоты:

Q = (42 +330 + 420 + 2260 + 44) кДж = 3096 кДж .

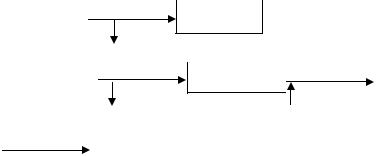

Промежутки времени, соответствующие каждому этапу, можно определить по формулам:

τ1 |

= |

Q1 |

; τ2 |

= |

Q2 |

; τ3 |

= |

Q3 |

; τ4 |

= |

Q4 |

; τ5 |

= |

Q5 |

, |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

q1 |

|

q1 |

|

q1 |

|

q1 |

|

q1 |

|||||

где τ1 – время нагревания льда; τ2 – время таяния льда; τ3 – время нагревания воды; τ4 – время испарения воды; τ5 – время нагревания пара.

tоС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

120 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t, мин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

60 |

120 |

180 |

240 |

300 |

360 |

420 |

480 |

520 |

|||||||||||

–40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Произведем расчеты и по полученным данным построим график зависимости температуры от времени:

τ1 = 42000 Дж / 100 Дж/с = 420 с = 7мин; τ2 = 3,3·105 Дж / 100 Дж/с = 3300 с = 55 мин; τ3 = 420000 Дж / 100 Дж/с = 4200 с = 70 мин; τ4 = 2,26·106Дж / 100 Дж/с = 22600с = 377 мин; τ5 = 44000 Дж / 100 Дж/с = 440 с = 7,3 мин.

Ответ: Q = 3096 кДж.

Пример 3. Определить массу m2 воды, которая может быть превращена в лед при t2 = 0°C испарением эфира, масса которого m1 = 0,1 кг, а температура t1 = 20°С. Удельная теплота испарения эфира L = 3,8·105 Дж/кг, удельная теплота плавления льда λ = 3,3·105 Дж/кг, удельная теплоемкость эфира

11

СЭ = 2100 Дж/кг град, удельная теплоемкость воды СВ = 4200 Дж/кг град. Теплообмен происходит только между эфиром и водой. (Примечание: при решении задачи используются обозначения Q11, Q21, Q22 , которые не означают возведения в степень соответствующего значения Q2 или Q1, а соответствуют Q при опреде-

ленном процессе). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дано: |

|

|

|

|

Решение: |

|

|

||||

|

|

|

|

||||||||

m = 0,1 кг |

|

Рассмотрим последовательность процессов, проис- |

|||||||||

t1 = 20°C |

|

ходящих в системе вода-эфир: |

|

|

|||||||

СЭ = 2100 Дж/кг град |

|

вода: m, t |

замерзание |

лед: m |

, t |

|

|

|

|||

|

2 |

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|||

СВ = 4200 Дж/кг град |

|

|

|

Q11 (теплота выделяется) |

|||||||

|

|

|

|||||||||

λ = 3,3·105 Дж/кг |

|

|

|

охлаждение |

|

|

|

|

|||

|

эфир: m1, t1 |

|

|

эфир: m1, t2 |

|

испарение |

|||||

L =3,8·106 Дж/кг |

|

|

|

Q21 (выделяется) |

|

Q22 (поглощается) |

|||||

|

|

|

|

||||||||

t2 = 0°C |

|

испарение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

эфир: m1, t2 |

|

|

|

|

|

|||||

m2 = ? |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Первоначально (очень быстро) эфир охлаждается и сразу же начинает испаряться. Для того, чтобы эфир полностью испарился, он должен получить количество теплоты: Qпол = Q22, причем Q22 > 0 и определяется по формуле:

Q22 = L m1.

Количество отданной теплоты складывается из теплоты, выделенной при охлаждении эфира Q21 от температуры t1 до температуры t2, и теплоты, выделенной при замерзании воды Q11 (Q21 < 0, Q11 < 0):

Qотд = |Q21| + |Q11| ,

Q21 = СЭ m1 (t2 – t1) , Q11 = λ m2 .

Составим уравнение теплового баланса либо в виде Q11 + Q21 + Q22 = 0, либо в виде Qпол = Qотд . Тогда в первом случае после преобразований, а во втором случае сразу можно записать:

L m1 = СЭ m1 (t1 – t2) + λ m2 .

Отсюда

λ m2 = L m1 – СЭ m1 (t1 – t2) , m2 = [ L – СЭ (t1 – t2) ] m1 / λ.

Произведем вычисления:

|

|

|

105 |

Дж |

|

Дж |

|

|

|

||

|

|

3.8 |

− 2100 |

20 град |

0,1 кг |

||||||

|

|

||||||||||

|

|

|

|

кг |

|

кг град |

|

|

|

||

m2 = |

|

|

|

|

|

|

= 0,102 кг =102 г. |

||||

|

|

|

|

3,3 105 |

Дж |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

кг |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Ответ: m2 = 102 г.

12

Пример 4. С какой высоты должны падать дождевые капли, температура которых 20°С, чтобы при ударе о землю они испарялись. Теплоемкость воды СВ = 4200 Дж/кг град, удельная теплота парообразования L = 2,26 106 Дж/кг. Сопротивление воздуха не учитывать.

Дано: |

Решение: |

|

L = 2,26·106 Дж/кг |

Рассмотрим последовательность процессов, которые |

|

|

|

происходят с каплей дождя. Первоначально как тело, |

СВ = 4200 Дж/кг град |

|

|

t1 |

= 20°C |

поднятое на высоту Н, капля обладает потенциальной |

t2 |

= 100°C |

энергией, которую можно определить по формуле: |

g = 9,8 м/с2 |

ЕМЕХ 1 = m g H, (в верхней точке v0 = 0). |

|

Н = ? |

|

|

|

|

|

При падении тела его потенциальная энергия уменьшается, а кинетическая возрастает. После удара о землю капля останавливается и ее механическая энергия преобразуется во внутреннюю.

Воспользуемся законом сохранения и превращения энергии. Количество выделенной теплоты, которая пошла на нагревание капли до температуры кипения и на ее испарение, будем считать равным начальному значению механической энергии системы.

Qотд = ЕМЕХ 1;

Qпол = Q1 + Q2 ;

ЕМЕХ 1 = Q1 + Q2 ,

где Q1 = СВ m (t2 – t1) – количество теплоты, полученное при нагревании капли, Q2 = L m – количество теплоты, полученное при испарении капли.

m g H = СВ ·m ·(t2 – t1) + L·m , H = [ СВ (t2 – t1) + L ] / g.

Произведем расчеты:

|

|

Дж |

(100°С− 20°С)+ 2,26 |

106 |

Дж |

|

|

|

|

|

||

|

4200 |

|

|

|

|

|

||||||

|

кг град |

кг |

|

|

|

|

||||||

H = |

|

|

|

|

|

|

= 265 |

10 |

5 |

м = 265км. |

||

|

|

9,8 |

м |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

с2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Ответ: Н = 265 км.

Пример 5. На электрической плитке мощностью 800 Вт вода закипает за 10 мин. Чему равен к.п.д. плитки, если объем воды 1 л, ее удельная теплоемкость С = 4200 Дж/кг град, плотность воды составляет ρ = 1000 кг/м3, начальная температура воды t1= 20°C?

|

|

13 |

||

Дано: |

СИ |

Решение: |

||

Р = 800 Вт |

600 с |

По определению коэффициент полезного дей- |

||

τ = 10 мин |

ствия (к.п.д.) численно равен отношению полез- |

|||

V = 1 л |

10-3м3 |

ной работы к затраченной: |

||

С = 4200 Дж/кг·град |

|

|

AПОЛЕЗ |

|

|

|

η = к.п.д. = |

|

. |

ρ = 1000 кг/м3 |

|

АЗАТР |

||

t1 = 20°C |

|

В представленном случае полезная работа |

||

t2 = 100°C |

|

электрического тока расходуется на нагревание |

||

|

|

воды, поэтому можно принять: |

||

η = ? |

|

|||

|

|

АПОЛЕЗ = Q, где Q = C m (t2 – t1). |

||

Совершенная электрическим током работа равна: АЗАТР = Р · τ . Предварительно определим массу нагреваемой воды через плотность и

объем

m = ρ V = 1000 кг/м3 10-3 м3 = 1 кг.

Тогда для определения к.п.д. имеем формулу:

|

|

η = |

Q |

|

= C m (t2 −t1) . |

|

||

|

|

P τ |

|

|

||||

|

|

|

|

P τ |

|

|||

Произведем вычисления: |

|

|

|

|

|

|||

4200 |

Дж |

|

1 кг (100°С − 20°С) |

|

||||

кг град |

= 0,7 . |

|||||||

η = |

|

|

|

|||||

|

|

800 Вт 600 с |

||||||

|

|

|

|

|||||

Ответ: η = 0,7.

Пример 6. При обработке стальной детали на токарном станке была совершена работа, равная 750 кДж. 60% этой работы пошло на нагревание детали массой 5 кг. На сколько градусов нагрелась деталь? Удельная теплоемкость ста-

ли С = 500 Дж/кг град. |

|

|

|

|

Дано: |

|

Решение: |

||

|

||||

А=750 к Дж=75·104Дж |

|

Изменение внутренней энергии тела происходит за |

||

η = 60% = 0,6 |

|

счет части совершенной работы: |

||

С= 500 Дж/кг·град |

|

η A = Q , |

||

m = 5 кг |

|

где η = 0,6; Q = C·m· ∆t – количество теплоты, полу- |

||

|

|

ченное деталью при ее нагревании. |

||

∆t = ? |

|

|||

|

|

Тогда η A = C · m · ∆ t или ∆ t = |

η A |

. |

|

|

|||

|

|

|

C m |

|

14

Произведем вычисления: ∆t = |

0,6 75 104 |

Дж |

=180°С. |

|||

500 |

Дж |

|

5 кг |

|||

|

|

|||||

|

кг град |

|

||||

|

|

|

|

|||

Ответ: ∆ t = 180°С.

Задачи для самостоятельного решения

1.На сколько градусов повысилась температура 200 г воды, если ей была передана вся теплота, выделившаяся при полном сгорании 2 г спирта? Удельная теплоёмкость воды составляет 4200 Дж/(кг °С). Теплота сгорания спирта равна 2,7 107 Дж/кг.

2.Температура воды массой 5 кг повысилась от 7 до 53°С при опускании в неё нагретой железной гири. Определите массу этой гири, если после опускания её в воду температура гири понизилась от 1103 до 53°С. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг °С), железа 460 Дж/(кг °С).

3.Какое количество теплоты необходимо затратить на превращение в пар 200 г ртути, взятой при температуре 57°C? Удельная теплоемкость ртути 138 Дж/(кг·°C), удельная теплота парообразования 2,89·105 Дж/кг, температура кипения ртути 357°C.

4.Две тонны меди нагревают от 153°C до температуры плавления (1083°C). Сколько потребуется каменного угля, если вся выделяющаяся при сгорании топлива теплота пойдет на нагревание меди? Удельная теплоемкость меди 380 Дж/(кг·°C). Теплота сгорания каменного угля 3,1·107 Дж/кг.

5.На испарение 300 г эфира, взятого при температуре кипения (35°С), было затрачено 0,12 106 Дж теплоты. Определите удельную теплоту парообразования эфира.

6.Стальное сверло массой 42 г при остывании от 140 до 40°С выделяет столько же теплоты, сколько необходимо для нагревания воды массой 92 г от 35 до 40°С. Определите удельную теплоёмкость стали. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг °С).

7.На газовой плите нагрели 2 кг воды в алюминиевом чайнике массой 1 кг от 20 до 80°С. Сколько природного газа потребовалось для этого, если считать, что вся теплота, выделившаяся при сгорании, пошла на нагревание воды и чайника? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг °С), алюминия 880 Дж/(кг °С), теплота сгорания природного газа 4,4 107 Дж/кг.

15

8.На нагревание воды массой 600 г, взятой при температуре 0°С, израсходовано 214,2 кДж теплоты. До какой температуры при этих условиях нагрелась вода? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг °С).

9.Какое количество теплоты выделится при конденсации 0,5 кг водяного пара, взятого при температуре 100°С, остывании образовавшейся при этом воды и ее превращении в лед? Удельная теплота парообразования воды 2,3 106 Дж/кг, удельная теплоемкость 200 Дж/(кг °С), удельная теплота плавления льда 3,4 105 Дж/кг.

10.На нагревание воздуха в комнате объемом 50 м3 затрачено 645 кДж теплоты. Определите, на сколько градусов повысилась температура воздуха в комнате за счет этой теплоты. Плотность воздуха 1,29 кг/м3, а удельная теплоемкость 1000 Дж/(кг °С).

11.В ведро налито 5 л воды, температура которой 9°С. Сколько кипятку необходимо долить в ведро, чтобы температура стала 30°С?

12.Сколько теплоты выделилось при замерзании бассейна площадью 8000 м2, если толщина образовавшегося льда при 0°С составляет 50см, а перво-

начальная температура воды 4°С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг °С), температура кристаллизации 0°С, удельная теплота плавления льда 3,4 105 Дж/кг, плотность льда 900 кг/м3.

13.В спиртовку налито 80 г спирта. 25% теплоты, выделяющейся при его сгорании, используется полезно. Хватит ли этого количества спирта, чтобы испарить 450 г воды, взятой при температуре кипения (100°С)? Теплота сгорания спирта 2,7 107 Дж/кг, удельная теплота парообразования воды

2,3 106 Дж/кг.

14.При трении двух железных брусков друг о друга была совершена работа, равная 4200 Дж. Определите величину изменения внутренней энергии этих брусков, если 40% всей энергии, затраченной при совершении работы, пошло на их нагревание.

15.Определите КПД примуса, если для нагревания 2 кг воды от 10 до 100°С в нем сожгли 40 г керосина. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг °С), теплота сгорания керосина 4,6 107 Дж/кг.

16.Молот массой 3 т падает с высоты 2 м на медную болванку массой 100кг. Определите, на сколько увеличилась температура болванки, если вся механическая энергия молота пошла на изменение ее внутренней энергии. Удельная теплоемкость меди 380 Дж/(кг·°C).

16

17.В вагранке нагрели 10 т чугуна от 0 до 1160°С. Определите, сколько кокса при этом сожгли, если известно, что КПД вагранки 20%.Удельная теплоёмкость чугуна 460 Дж/(кг°С).Теплота сгорания кокса 2,9 107 Дж/кг.

18.На нагревание воды от 10 до 80°С затрачено 0,6 кг дров, теплота сгорания которых 1,0 107 Дж/кг. Определите массу нагреваемой воды, если КПД нагревателя 30%. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг°С).

17

Раздел 2. Электрические явления

Электрический ток представляет собой направленное перемещение электрических зарядов (электронов или ионов). Наименьшим (элементарным) зарядом обладает электрон, его заряд равен 1,6 ·10-19 Кл.

Сила тока в проводнике определяется по формуле:

I = qt ,

где q – заряд, прошедший через поперечное сечение проводника; t – время.

Закон Ома для участка цепи:

I = UR ,

где U – напряжение на участке, R – сопротивление участка.

Сопротивление проводника определяется его материалом (удельным сопротивлением ρ) и параметрами (длиной L и площадью поперечного сечения S):

R = ρ SL .

Удельное сопротивление ρ численно равно сопротивлению проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м2.

Последовательное соединение проводников

1. |

Сила тока в любых частях цепи одна и та же, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|||||||||||

|

т.е. I = I1 = I2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R1 |

|

R2 |

||||||||

2. |

Общее сопротивление участка цепи при по- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

I |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

следовательном соединении равно сумме со- |

|

|

|

|

|

U1 |

|

U2 |

|||||||||||||

|

противлений отдельных проводников: Rоб = R1 + R2. |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

3. |

Полное напряжение участка цепи равно сумме напряжений на отдельных |

|||||||||||||||||||||

|

участках: U = U1 + U2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Параллельное соединение проводников |

|

|

|

|

|

|

I1 |

R1 |

|||||||||||||

1. |

Напряжение на участке цепи АВ и на концах |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

всех параллельно соединенных проводников од- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

I А |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

В |

|||||||||||||||||

|

но и то же: U = U1 = U2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R2 |

|||||||||||

2. |

Сила тока в неразветвленной части цепи равна |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

сумме сил токов в отдельных |

параллельно |

соединенных |

проводниках: |

||||||||||||||||||

|

I = I1 + I2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3. |

Сопротивление участка цепи с параллельно соединенными сопротивлениями |

|||||||||||||||||||||

|

определяется по формуле: |

1 |

= |

1 |

+ |

1 |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

R |

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18

Для двух сопротивлений R = |

R1 R2 |

(общее сопротивление двух провод- |

|

|

|||

|

R + R |

2 |

|

|

1 |

|

|

ников, соединенных параллельно, всегда меньше сопротивления любого из проводников).

Работа постоянного тока на участке цепи с напряжением U определяется по формулам:

A = I U t = I |

2 |

R t = |

U 2 |

t , |

|

R |

|||

|

|

|

|

где t – время прохождения тока, R – сопротивление проводника, I – сила тока. Работа тока за время, равное одной секунде, называется мощностью:

P = |

A |

= I U = I |

2 |

R = |

U 2 |

. |

t |

|

R |

||||

|

|

|

|

|

Закон Джоуля-Ленца: количество теплоты, выделившееся в проводнике за время t, прямо пропорционально квадрату силы тока I, проходящего по проводнику, сопротивлению проводника R и времени прохождения тока t:

Q = I 2 R t .

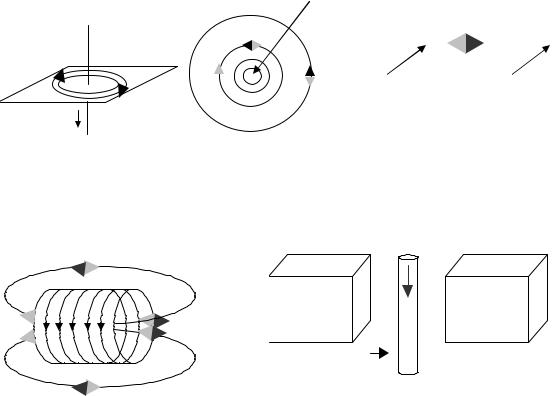

Вокруг проводника с электрическим током существует магнитное поле, которое можно обнаружить с помощью магнитной стрелки. Направление поля определяется по правилу правого винта. N – северный полюс магнитной стрелки; S – южный полюс магнитной стрелки.

Поле прямого проводника с током Поле постоянного магнита Ток направлен к нам

N S

N S N S

S N

S N

I S

I S

N

I

|

N |

|

S |

N |

|

S |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Северный |

|

|

Южныйполюс |

||||

полюсмагнита |

|

|

магнита |

||||

Поле проводника с током |

Направление силы, |

в виде катушки |

действующей на проводник с током, |

|

помещенный в магнитное поле |

N S

S I N

S

N

I

N  S

S

N S

F

F

19

Примеры решения задач

Пример 1. Сопротивление алюминиевого провода длиной 2 м и площадью поперечного сечения 1 мм2 равно 0,56 Ом. Определить удельное сопротивление

алюминия. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дано: |

|

СИ |

|

|

|

|

|

Решение: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

L = 20 м |

|

|

|

|

Воспользуемся формулой для определения сопротив- |

|||||

S = 1 мм2 |

|

10-6 м2 |

|

ления: R = ρ |

L |

. |

|

|

|

|

R = 0,56 Ом |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

S |

|

R S |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ρ = ? |

|

|

|

|

Выразим удельное сопротивление ρ = |

. |

||||

|

|

|

|

|

L |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

Произведем вычисления: |

|

|

|

|||||||

|

|

|

ρ = |

0.56 Ом 10−6 м2 |

= 28 10−9 Ом м. |

|

|

|||

|

|

|

|

|

20 м |

|

|

|

||

Ответ: 28 10−9 Ом м.

Пример 2. Через лампу накаливания проходит ток 0,8 А. Сколько свободных электронов проходит через поперечное сечение нити лампы накаливания за

10 с? Заряд электрона 1,6 10-19 Кл. |

|

|

|

||||

Дано: |

|

|

Решение: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

I = 0,8 A |

Сила тока определяется через заряд, прошедший по про- |

||||||

t = 10 c |

|

q |

|

I t |

|

||

|

воднику: I = |

|

, где q = N e , т.е. I t = N e , откуда N = |

|

. |

||

e = 1,6 10-19 Кл |

t |

e |

|||||

|

|

0,8 А 10 с |

|

|

|

||

N = ? |

Произведем расчеты: N = |

= 0,5 1020 . |

|

|

|||

|

|

|

|||||

|

|

|

1,6 10-19 Кл |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ответ: N = 0,5 1020 . |

||

|

|

|

|

|

|||

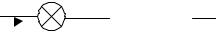

Пример 3. Сопротивление нити накаливания 50 Ом, сопротивление подводящих проводов 0,4 Ом. Определить падение напряжения на лампе накалива-

ния и напряжение на подводящих проводах. |

|

|

|

||||

Дано: |

|

Решение: |

|

|

|

||

|

|

|

|

||||

R1 |

= 50 Ом |

При |

последовательном соеди- |

|

R1 |

R2 |

|

R2 |

= 0,4 Ом |

нении |

токи в сопротивлениях |

|

|||

|

|

|

|||||

|

|

|

|||||

I = 4 А |

одинаковы I = I1= I2. |

|

|

|

|

||

|

I |

|

|||||

|

|||||||

U1 = ? |

|

|

|

|

|

|

|

U2 = ? |

|

|

|

|

|

|

|