- •1. Благоустройство территории поселений для создания благоприятных условий труда и быта.

- •2. Природные условия и их градостроительная оценка.

- •3. Изучение рельефа территории с учётом градостоительных требований.

- •4. Инженерное освоение территории и экология.

- •5. Круговорот воды в природе.

- •6. Формирование поверхностного стока и его организация на застроенной территории.

- •7. Открытая система водоотвода.

- •8. Закрытая система водоотвода.

- •10. Организация повехностного стока на территории квартала.

- •11. Организация поверхностного стока на перекрестках при открытой и закрытой системе водоотвода.

- •12. Санитарно-техническое состояние поверхностного стока.

- •13. Принципы работы сооружений для осветления загрязненного поверхностного стока.

- •14. Защита городской территории от затопления.

- •16. Проектирование пляжа.

- •17. Укрепление береговой полосы.

- •18. Грунтовые воды: их движение и защита от них.

- •19. Принципы проектирования дренажа на застраиваемой территории.

- •22. Инженерная подготовка территорий в зоне проявления сейсмических явлений.

- •23. Вертикальная планировка территории и ее задачи.

- •24. Методы вертикальной планировки и их применение.

- •25. Определение черных отметок и уклонов.

- •26. Метод продольных и поперечных профилей.

- •27. Метод проектных (красных) горизонталей.

- •28. Метод проектных отметок.

- •29. Допускаемые продольные и поперечные уклоны, формулы определения уклонов.

- •30. Порядок построения продольного профиля, требования к нему.

- •31. Порядок расчета параметров для построения проектных горизонталей на проезжей части (односкатный и двускатный профиль).

- •33. Вертикальная планировка перекрестка методом проектных горизонталей на холме и на водоразделе.

- •34. Вертикальная планировка перекрестка методом проектных горизонталей в тельвеге и в котловане.

- •35. Организация стоянок автотранспорта

- •36. Вертикальная планировка площади

- •37. Черные, проектные и рабочие отметки.

- •38. Озеленение улиц. Виды озеленения, нормативные данные для проектирования озеленения.

- •39. Элементы поперечного профиля улицы и нормативные данные для проектирования проезжей части тротуаров.

- •40. Формы поверхностей проезжей части улиц и их допустимые поперечные уклоны.

- •41. Конструктивный поперечный профиль

- •42. Рабочий поперечный профиль.

- •43. Правила пешеходных переходов на улицах и перекрестках.

- •44. Дорожные одежды проезжей части.

- •45. Дорожные одежды тротуаров и пешеходных дорожек.

- •46. Освещение улиц и дорог.

- •47. Построение квадрата видимости на перекрестках.

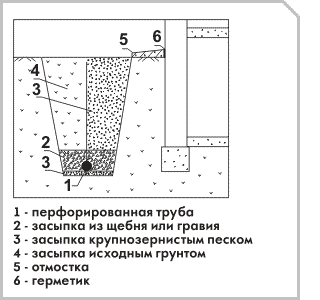

19. Принципы проектирования дренажа на застраиваемой территории.

Дренаж - это инженерно-техническое сооружение, которое собирает и отводит отфильтрованные и подземные воды, скопившиеся под толщиной грунта, или же какого-либо материала, например, гравийной подсыпки. Дренаж - универсальное решение проблемы вредного воздействия высоких грунтовых вод. В зависимости от конструкции приемных устройств и хар расположения лрспы п толще верхнего слоя поверхности ют горизонтальные и вертикальные дренажи. В горизонталью пажах подземные воды двигаются самотеком. Подземные системы вертикальных дренажей отподят при помощи иск) ного побуждения — применения насосов.

Представляет собой разветвлённую систему взаимосвязанных труб, расположенных вокруг или же вдоль защищаемой от влаги постройки. Стекающая по грунту, вода попадает в систему. Сама труба (специалисты называют её дреной) имеет в своих стенках сеть отверстий с диаметром 1,5-5 мм. Они располагаются почти на всей поверхности трубы, при чём на определённом расстоянии друг от друга. Дренажи осуществляют функцию сбора влаги с участка и изготавливаются из различных рулонных материалов, реже всего используется засыпной (гравийный) дренаж.

Именно грамотно выполненная дренажная система избавит застройщика от многочисленных технических проблем, сэкономит деньги и нервные клетки. Прежде всего,

Вода, собранная дренажными трубами, поступает в специальный водоприёмный колодец или же в водоприёмник (ручей, речка, озеро, овраг и т.д.) Если используется дренажный колодец, то он должен быть выкопан в самой низкой точке рельефа с учётом особенностей участка. Нежелательные грунтовые воды могут повредить не только растения вашего сада, но и здания. В области фундамента дома может скапливаться много воды. Скопившееся вода оказывает на фундамент разрушительное воздействие. Система дренажа борется с этим явлением, правильно спроектированная система дренажа не позволяет грунтовым водам подняться слишком высоко к основанию дома.

Эффективный дренаж предохраняет здание от повреждений, связанных с образованием плесени, повышенной влажностью и мерзлотой. Качественная дренажная система предотвращает затопление погребов, образование луж и наледей на дорожках и площадках.

Условно весь комплекс дренажной системы можно разбить на:

систему дренажа поверхности;

систему дренажа фундамента;

дренажные колодцы.

Типы дренажей: • Пристенный дренаж. Включает в себя пластовой и линейный дренажи. • Дренаж участка.

Схема

дренажа

Схема

дренажа

Этапы:

- Подготовка дренажного канала.

- Укладка геотекстильного полотна для защиты фильтрующего слоя от проникновения глинистых грунтов.

- Засыпка фильтрующей среды и прокладка дренажной трубы внутрь дрены на геотекстильное полотно.

- Монтаж дренажного колодца из диаметр 315 мм.

22. Инженерная подготовка территорий в зоне проявления сейсмических явлений.

В результате действия внутренних сил земли возникают движения земной коры, которые сопровождаются упругими колебаниями, вызывающими сейсмические явления — землетрясения. Землетрясения постоянно наблюдаются в горных районах восточного и западного полушария. В равнинных условиях землетрясения представляют собой очень редкое явление и сила их составляет 1—3 балла. Области, подверженные частым землетрясениям, называют сейсмическими. По происхождению землетрясения бывают тектонические, т.е. связанные с горообразовательной деятельностью (90%), вулканические и обвальные, возникающие при обрушении пустот, появившихся при образовании карста. Очаг возникновения землетрясения называют гипоцентром. Точку па земной поверхности, расположенную над центром очага возникновения землетрясения, называют эпицентром.

Прежде всего и наиболее сильное сотрясение земной поверхности происходит в эпицентре, г. е. в области наиболее близко расположенных к очагу возникновения землетрясения. От одного и того же удара возникает сотрясательное и волнообразное движение. В эпицентре происходит сотрясательное движение. По мере удаления от эпицентра сотрясение земной поверхности возникает позднее и чем это расстояние будет больше, тем землетрясение проявляется слабее, так как угол выхода удара а, образованный с плоскостью поверхности земли, будет все время уменьшаться.

При увеличении глубины очага землетрясения (эпицентра) угол выхода ударного луча, образованного с плоскостью земной поверхности, будет увеличиваться, при этом в одноименных точках будет увеличиваться и сила землетрясения

В зависимости от строения толщи земной поверхности при оной и той же силе удара могут возникать различные по силе сотрясения. В одних и тех же районах, но с разными природными условиями, могут располагаться участки с повышенной сейсмичностью. Такими участками будут являться заболоченные территории, площади с высоким горизонтом подземных вод и оползневые склоны.

Скорость распространения сейсмических волн в горных породах изменяется в зависимости от возраста пород. Кроме того, в плотных породах землетрясения распространяются быстрее и захватывают большие пространства. При этом разрушения зданий менее значительны, чем не рыхлых породах. В рыхлых, слабо сцепленных между собой каменных массах землетрясения распространяются слабее, но в го же время являются наиболее разрушительными. Учитывая, что ряд вопросов, входящих в состав инженерного благоустройства и оборудования, является предметом специального изучения и освещен в соответствующей литератур*, в настоящей главе рассматриваются лишь основные элементы благоустройства, непосредственно связанные с инженерной подготовкой городских территорий.