- •Глава 1

- •1.2 Характеристики ядерного распада

- •1.2.1 Процессы ядерного распада. Общие сведения

- •1.2.2 Альфа-распад

- •1.2.3 Бета-распад

- •1.3 Образование рентгеновского излучения

- •1.3.1 Модель атома Бора

- •1.3.2 Процессы образования рентгеновского излучения

- •1.4.1 Типичные спектры

- •1.4.2 Основные характеристики гамма-излучения, используемые для анализа ядерных материалов

- •1.4.3 Гамма-излучение продуктов деления

- •1.4.4 Радиационный фон

- •1.5.1 Тормозное излучение

- •Глава 2

- •2.1 Введение

- •2.2 Экспоненциальное ослабление

- •2.2.1 Основной закон ослабления гамма-излучения

- •2.2.2 Массовый коэффициент ослабления

- •2.3 Процессы взаимодействия

- •2.3.1 Фотоэлектрическое поглощение

- •2.3.2 Комптоновское рассеяние

- •2.3.3 Образование пар

- •2.3.4 Полный массовый коэффициент ослабления

- •2.4 Фильтры

- •2.5 Защита

- •Глава 3

- •3.1 Введение

- •3.2 Типы детекторов

- •3.2.1 Газонаполненные детекторы

- •3.2.2 Сцинтилляционные детекторы

- •3.2.3 Твердотельные детекторы

- •3.3 Характеристики регистрируемых спектров

- •3.3.1 Общий отклик детектора

- •3.3.2 Спектральные характеристики

- •3.3.3 Разрешение детектора

- •3.3.4 Эффективность детектора

- •3.4 Выбор детектора

- •Глава 4

- •4.1 Введение

- •4.2 Выбор детектора

- •4.3 Высоковольтные источники напряжения смещения

- •4.4 Предусилитель

- •4.5 Усилитель

- •4.5.1 Схема "полюс-ноль"

- •4.5.2 Цепь восстановления базового уровня

- •4.5.3 Цепь режекции наложений

- •4.5.4 Усовершенствование схемы усилителей

- •4.6 Одноканальный анализатор

- •4.8 Многоканальный анализатор

- •4.8.1 Аналого-цифровой преобразователь

- •4.8.2 Стабилизаторы спектра

- •4.8.3 Память многоканального анализатора, дисплей и анализ данных

- •4.9 Вспомогательное электронное оборудование

- •4.10 Заключительные замечания

- •Глава 5

- •5.1 Энергетическая градуировка и определение положения пика

- •5.1.1 Введение

- •5.1.2 Линейная энергетическая градуировка

- •5.1.3 Определение положения пика (центроиды)

- •5.1.4 Визуальное определение положения пика

- •5.1.5 Графическое определение положения пика

- •5.1.6 Определение положения пика методом первых моментов

- •5.1.7 Определение положения пика с помощью метода пяти каналов

- •5.1.8 Определение положения пика с помощью подгонки линеаризованной функцией Гаусса

- •5.1.9 Определение положения пика с использованием подгонки параболаризованной функцией Гаусса

- •5.1.10 Определение положения пика с помощью сложных программ подгонки спектра

- •5.2 Измерения разрешения детектора

- •5.2.1 Введение

- •5.2.3 Графическое определение ширины пика

- •5.2.4 Определение ширины пика с помощью аналитической интерполяции

- •5.2.5 Определение ширины пика с помощью метода вторых моментов

- •5.2.6 Определение ширины пика с помощью подгонки линеаризованной функцией Гаусса

- •5.2.7 Определение ширины пика с помощью подгонки параболаризованной функцией Гаусса

- •5.3 Определение площади пика полного поглощения

- •5.3.1 Введение

- •5.3.2 Выбор рассматриваемых областей

- •5.3.3 Вычитание линейного комптоновского фона

- •5.3.4 Вычитание сглаженной ступеньки комптоновского фона

- •5.3.5 Вычитание комптоновского фона при использовании единственной рассматриваемой области фона

- •5.3.6 Вычитание комптоновского фона с помощью процедуры двух стандартных образцов

- •5.3.7 Использование сумм числа отсчетов в рассматриваемых областях для измерения площадей пиков

- •5.3.8 Использование простых подгонок функцией Гаусса для измерения площади пика

- •5.3.9 Использование известных параметров формы для измерения площадей пиков в мультиплетах

- •5.3.10 Использование сложных вычислительных программ для измерения площади пика

- •5.4.1 Введение

- •5.4.2 Зависимость просчетов от входной загрузки

- •5.4.3 Пропускная способность спектрометрических систем

- •5.4.4 Методы введения поправок. Общие замечания

- •5.4.6 Введение поправок на мертвое время и наложения импульсов с помощью генератора импульсов

- •5.4.7 Метод образцового источника для введения поправок на мертвое время и наложения

- •5.5 Эффекты закона обратного квадрата

- •5.6 Измерения эффективности детектора

- •5.6.1 Абсолютная эффективность регистрации пика полного поглощения

- •5.6.2 Собственная эффективность регистрации пика полного поглощения энергии

- •5.6.3 Относительная эффективность

- •5.6.5 Эффективность в зависимости от энергии и положения

- •Глава 6

- •6.1 Введение

- •6.2 Процедуры

- •6.2.1 Предварительные замечания

- •6.2.2 Общее описание процедуры анализа

- •6.2.3 Необходимые требования при определении коэффициента поправки на самоослабление

- •6.2.4 Методы определения линейного коэффициента ослабления образца

- •6.3 Формальное определение коэффициента поправки на самоослабление

- •6.3.1 Общее определение

- •6.3.2 Удобные типовые формы образцов

- •6.4 Основные параметры коэффициента поправки на самоослабление

- •6.5 Аналитические зависимости для коэффициента поправки на самоослабление в дальней геометрии

- •6.5.1 Образцы в форме пластины

- •6.5.2 Цилиндрические образцы

- •6.5.3 Образцы сферической формы

- •6.6 Численные расчеты для ближней геометрии

- •6.6.1 Общие положения

- •6.6.2 Одномерная модель

- •6.6.3 Двухмерная модель

- •6.6.4 Трехмерная модель

- •6.6.5 Приближенные формулы и интерполяция

- •6.6.6 Влияние абсолютной и относительной погрешностей при расчете коэффициента поправки на самоослабление

- •6.6.7 Точность определения коэффициента поправки на самоослабление и полной скорректированной скорости счета

- •6.9 Примеры анализа

- •6.9.2 Интерполяция и экстраполяция коэффициента пропускания излучения

- •6.9.4 Анализ раствора плутония-239 в ближней геометрии

- •6.9.5 Сегментное сканирование с поправкой на пропускание излучения

- •7.3.2 Двухкомпонентная задача (уран и материал матрицы)

- •7.4 Методики анализа по отношению пиков

- •7.6 Измерения обогащения по нейтронному излучению

- •7.7 Поправки на ослабление в стенках контейнера

- •7.7.1 Прямое измерение толщины стенки

- •7.8.1 Измерение концентрации

- •7.8.2 Соотношение компонентов в смешанном оксидном топливе

- •8.2 Основные сведения

- •8.2.1 Характеристики распада изотопов плутония

- •8.2.2 Характеристики распада изотопа 241Pu

- •8.2.3 Определение концентрации изотопа 242Pu

- •8.2.4 Спектральная интерференция

- •8.2.5 Практическое применение измерений изотопного состава плутония

- •8.3 Спектральные области, используемые для изотопных измерений

- •8.3.1 Область энергии 40 кэВ

- •8.3.2 Область энергии 100 кэВ

- •8.3.3 Область энергии 125 кэВ

- •8.3.4 Область энергии 148 кэВ

- •8.3.5 Область энергии 160 кэВ

- •8.3.6 Область энергии 208 кэВ

- •8.3.7 Область энергии 332 кэВ

- •8.3.8 Область энергии 375 кэВ

- •8.3.9 Область энергии 640 кэВ

- •8.4 Основы измерений

- •8.4.1 Измерение изотопных отношений

- •8.4.2 Измерение абсолютной массы изотопа

- •8.4.3 Изотопная корреляция 242Pu

- •8.5 Получение данных

- •8.5.1 Электроника

- •8.5.2 Детекторы

- •8.5.3 Фильтры

- •8.5.4 Скорость счета и геометрия образец/детектор

- •8.5.5 Время измерения

- •8.6.1 Суммирование по рассматриваемой области

- •8.6.2 Подгонка пика

- •8.6.3 Анализ по функции соответствия

- •8.7 Приборное оснащение

- •8.7.1 Компания Рокуэлл-Хэнфорд

- •8.7.2 Лос-Аламосская национальная лаборатория

- •8.7.3 Установка Маундской лаборатории

- •8.7.5 Обзор погрешностей измерений

- •Глава 9

- •9.1 Введение

- •9.2 Моноэнергетическая плотнометрия

- •9.2.1 Измерение концентрации и толщины

- •9.2.2 Точность измерений

- •9.3 Многоэнергетическая плотнометрия

- •9.3.1 Анализ двухэнергетического случая

- •9.3.2 Точность измерения

- •9.3.3 Распространение на случай большего числа значений энергий

- •9.4 Плотнометрия по краю поглощения

- •9.4.1 Описание методики измерений

- •9.4.2 Точность измерения

- •9.4.3 Чувствительность измерения

- •9.4.4 Эффекты матрицы

- •9.4.5 Выбор методики измерений

- •9.4.6 Источники излучения

- •9.5 Моноэнергетические плотномеры

- •9.6 Двухэнергетические плотномеры

- •9.7 Плотномеры по краю поглощения

- •Глава 10

- •10.1 Введение

- •10.2 Теория

- •10.2.1 Образование рентгеновского излучения

- •10.2.2 Выход флюоресценции

- •10.2.3 Пропускание фотонов

- •10.2.4 Геометрия измерений

- •10.3 Типы источников

- •10.4 Поправка на ослабление в образце

- •10.4.1 Эффекты ослабления в образце

- •10.4.2 Основное уравнение анализа

- •10.4.3 Методы поправки на ослабление

- •10.5 Области применения и аппаратура

- •Глава 11

- •11.1 Введение

- •11.2 Спонтанное и вынужденное деление ядер

- •11.3 Нейтроны и гамма-кванты деления

- •11.5 Нейтроны других ядерных реакций

- •11.6 Изотопные нейтронные источники

- •11.7 Выводы

- •Глава 12

- •12.1 Введение

- •12.2 Микроскопические взаимодействия

- •12.2.1 Понятие сечения взаимодействия

- •12.2.2 Соотношение энергия-скорость для нейтронов

- •12.2.3 Типы взаимодействий

- •12.2.4 Зависимость сечения взаимодействия от энергии

- •12.3 Макроскопические взаимодействия

- •12.3.1 Макроскопические сечения

- •12.3.2 Длина свободного пробега и скорость реакции

- •12.4 Эффекты замедления в большом объеме вещества

- •12.5 Эффекты размножения в массивных образцах вещества

- •12.6 Защита от нейтронов

- •12.7 Методы расчета переноса нейтронов

- •12.7.1 Метод Монте-Карло

- •12.7.2 Метод дискретных ординат

- •Глава 13

- •13.1 Механизмы регистрации нейтронов

- •13.2 Основные свойства газонаполненных детекторов

- •13.4 Газонаполненные детекторы

- •13.4.3 Камеры деления

- •13.4.4 Детекторы с покрытием из 10B

- •13.5 Пластмассовые и жидкие сцинтилляторы

- •13.5.1 Введение

- •13.5.3 Дискриминация по форме импульса

- •13.6 Другие типы детекторов нейтронов

- •13.7 Измерение энергетических спектров нейтронов

- •13.7.1 Введение

- •13.7.2 Методы измерений

- •Глава 14

- •14.1 Введение

- •14.1.1 Теория регистрации полного потока нейтронов

- •14.1.2 Сравнение методов регистрации полного потока нейтронов и нейтронных совпадений

- •14.2 Источники образования первичных нейтронов

- •14.2.1 Соединения плутония

- •14.2.2 Соединения урана

- •14.2.3 Примеси

- •14.2.4 Эффекты влияния энергетического спектра нейтронов

- •14.2.5 Эффекты тонкой мишени

- •14.3 Перенос нейтронов в образце

- •14.3.1 Умножение нейтронов утечки

- •14.3.2 Спектр нейтронов утечки

- •14.4 Эффективность регистрации нейтронов

- •14.4.1 Расположение гелиевых счетчиков в замедлителе

- •14.4.2 Конструкция замедлителя

- •14.4.3 Влияние энергетического спектра нейтронов

Глaвa 8. Гамма-спектрометрия изотопного состава плутония |

221 |

8.3СПЕКТРАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗОТОПНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

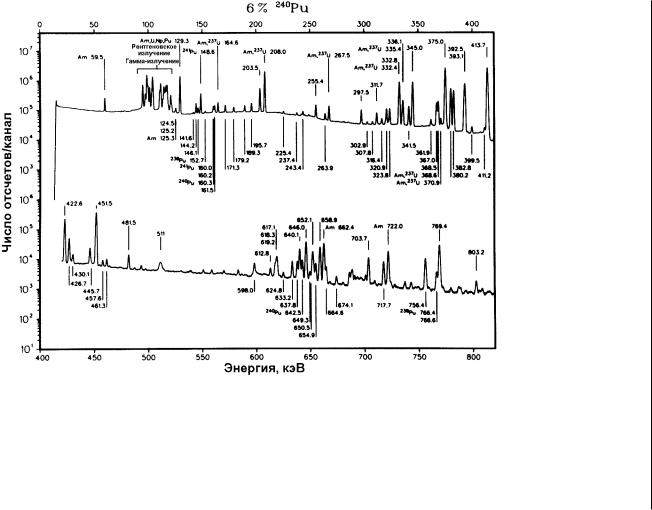

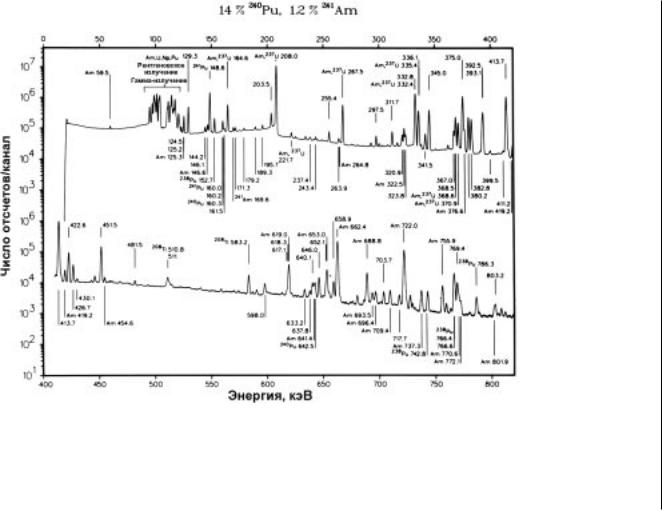

Âэтом разделе приведены особенности спектров, которые важны для измерения изотопного состава плутония. Описание соответствует методике, используемой в работах Ганнинка с сотрудниками [9] и Лемминга и Рэкела [10], в которых спектр разбивается на несколько различных областей. Спектр гамма-излу- чения плутония сильно зависит от изотопного состава и концентрации 241Am. Спектры двух образцов приведены на рис. 8.3 и 8.4. На рис. 8.3 представлен пример низкого выгорания и малого содержания 241Am; на рис. 8.4 — среднего выгорания и относительно высокого содержания 241Am. Подобные примеры приведены для каждой спектральной области в качестве иллюстрации изменений, которые могут встретиться.

Âтабл. 8.2 приведен перечень большинства гамма-линий, используемых при изотопных измерениях плутония. Этот перечень показывает, что гам- ма-кванты низкой энергии намного интенсивнее, чем при больших энергиях. Однако во многих случаях низкоэнергетические гамма-кванты использовать невозможно.

8.3.1. Область энергии 40 кэВ

Область энергии 40 кэВ используется, главным образом, для анализа свежевыделенных растворов, из которых были удалены 241Am è 237U. Если присутствует много 241Am, его гамма-линия 60 кэВ подавляет все остальные пики в этой области. Обычно область 40 кэВ используется в период времени от 15 до 30 дней после отделения америция и урана. Типичный спектр от раствора регенерированного высоко выгоревшего топлива [11] показан на рис 8.5; в табл. 8.3 приведены энергии пиков и их интенсивности. Область энергии гамма-излучения 40 кэВ — наиболее используемая для измерений 238Pu, 239Pu è 240Pu, когда это технически возможно. Эта область не содержит измеряемых гамма-квантов 241Pu; обычно концентрация 241Pu измеряется по его гамма-линии 148,6 кэВ. Для малых количеств 241Pu è 237U их пики интерферируют с пиком 43,5 кэВ 238Pu, пиком 45,2 кэВ 240Pu и пиком 51,6 кэВ 239Pu.

Несколько экспериментаторов использовали эту область для измерения плутония в растворах: Ганнинк [12] и Руссо [11] измеряли растворы, сразу после разделения на радиохимическом заводе; Умезава [13] и Баберняк [14] использовали такие измерения для образцов, приготовленных в аналитической лаборатории. Лай [15] измерял субмиллиграммовые твердые образцы с незначительным содержанием 241Am. Ганнинк использовал методику абсолютного счета и градуировку на известных стандартных растворах; Умезава — абсолютный счет с помощью предварительно отградуированного детектора. Баберняк проводил градуировку с помощью образцов известного изотопного состава. Руссо и Лай измеряли изотопные отношения без стандартных образцов, как это описано в разделе 8.4.

222

Ðèñ. 8.3. Спектр гамма-излучения от 500 г металлического плутония, измеренный с помощью коаксиального германиевого детектора (при энергии 1332 кэВ: относительная эффективность — 11,7 %, ширина пика на полувысоте — 1,75 кэВ). Изотопный состав (вес. %): 238Pu — 0,012 %; 239Pu — 93,82 %; 240Pu — 5,90 %; 241Pu — 0,240 %; 242Pu — 0,02 %; 241Am — 630 ìêã/ã Pu. Необозна- ченные пики относятся к 239Pu

Сэмпсон .Т

Ðèñ. 8.4. Спектр гамма-излучения от 530 г плутония в виде PuO2, измеренный с помощью коаксиального германиевого детектора (при энергии 1332 кэВ: относительная эффективность — 10,2 %, ширина пика на полувысоте — 1,65 кэВ). Изотопный состав (вес. %): 238Pu — 0,302 %; 239Pu — 82,49 %; 240Pu — 13,75 %; 241Pu — 2,69 %; 242Pu — 0,76 %; 241Am — 11 800 ìêã/ã Pu. Необозначенные пики относятся к 239Pu

плутония состава изотопного спектрометрия-Гамма .8 Глaвa

223

224

Таблица 8.2 — Гамма-линии различных энергетических областей, используемые при измерениях изотопного состава плутония

Область |

|

238Pu |

|

|

239Pu |

|

240Pu |

|

241Pu |

|

|

241Am |

||

энергии, |

Ýíåð- |

Интенсив- |

|

Энергия, |

Интенсив- |

|

Энергия, |

Интенсив- |

|

Энергия, |

Интенсив- |

|

Энергия, Интенсив- |

|

|

|

|

|

|||||||||||

êýÂ |

|

|

|

|

||||||||||

ãèÿ, êýÂ |

ность, |

|

êýÂ |

ность, |

|

êýÂ |

ность, |

|

êýÂ |

ность, |

|

êýÂ |

ность, |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

квант/с г |

|

|

квант/с г |

|

|

квант/с г |

|

|

квант/с г |

|

|

квант/с г |

40-60 |

43 |

2,49×108 |

51,63 |

6,19×105 |

4 |

3,80×106 |

- |

- |

59,54 |

4,54×1010 |

||||

90-105 |

99,86 |

4,59×107 |

98,78 |

2,80×104 |

104,24 |

5,86×105 |

103,68 |

3,86×106 |

98,95 |

2,57×107 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

102,97 |

2,47×107 |

|

120-450 |

152,68 |

6,05×106 |

129,29 |

1,44×105 |

160,28 |

3,38×104 |

148,57 |

7,15×106 |

125,29 |

5,16×106 |

||||

|

|

|

203,54 |

1,28×104 |

|

|

|

164,58* |

1,73×106 |

335,40 |

6,28×105 |

|||

|

|

|

345,01 |

1,28×104 |

|

|

|

208,00* |

2,04×107 |

|

|

|

||

|

|

|

375,04 |

3,60×104 |

|

|

|

332,35* |

1,14×106 |

|

|

|

||

|

|

|

413,71 |

3,42×104 |

|

|

|

370,93* |

1,04×105 |

|

|

|

||

450-800 |

766,41 |

1,39×105 |

645,97 |

3,42×102 |

642,48 |

1,05×103 |

- |

- |

662,42 |

4,61×105 |

||||

|

|

|

717,72 |

6,29×101 |

|

|

|

|

|

|

721,99 |

2,48×105 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* Дочерний 237U от распада 241Pu при равновесии 241Pu-237U.

Сэмпсон .Т

Глaвa 8. Гамма-спектрометрия изотопного состава плутония |

225 |

Ðèñ. 8.5. Спектр гамма-излучения в области энергии 40 кэВ от раствора свежевыделенного плутония в азотной кислоте, концентрация 185 г/л. Изотопный состав (вес. %):

238Pu — 0,649 %; 239Pu — 67,01 %; 240Pu — 21,80 %; 241Pu — 8,11 %; 242Pu — 2,44 % [11].

Рентгеновская Ka2-линия вольфрама — от защиты, окружающей детектор