Методички / Н.Н. Демидова Физика. Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения (сокращенные сроки обучения на базе среднего проф. образования)

.pdf

|

r |

|

50r |

r |

r |

d F = d Fx i |

+ d Fy j , |

||

r |

|

|

r |

|

где i |

и j - единичные орты; dFx и dFy - проекции вектора B на коорди- |

|||

натные оси.r |

|

|

|

|

|

Сила F, действующая на проводник: |

|||

|

r |

r |

|

r |

|

F = i ∫d Fx |

+ j ∫d Fy |

||

и ее величина (модуль) F = |

F2 |

+ F2 |

, |

|

|

|

x |

y |

r |

где Fx = ∫d Fx = ∫cosβ d F, |

|

|

||

Fy = ∫d Fy = ∫sin β d F - проекции силы F |

||||

на координатные оси. Так как переменные dl и β связаны соотношением d l = R dβ, то

β1 |

β1 |

Fx = ∫I B R cosβ dβ, |

Fy = ∫I B R sin β dβ. |

0 |

0 |

Пределы интегрирования определяются условием задачи.

3. |

Прямолинейный проводник |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

с током I1 помещен в неоднородное |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b |

||||

магнитное поле, созданное, напри- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

мер (задачи 3.37, 3.39, 3.40), беско- |

|

|

r |

|

|

|

|

r |

|

|

|

|||||

нечно |

длинным прямолинейным |

|

|

|

I2 |

|

|

|

I1 |

|||||||

|

|

|

B2 |

|

|

B2 |

||||||||||

проводником с током |

I2 (рис.3.7). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

r |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Величина силы Fab , действующей |

|

|

|

|

|

|

|

|

r0 |

|

|

|||||

на часть ab проводника, располо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|||||

женную |

параллельно |

бесконечно |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

длинному проводнику: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.16 |

||||

|

l |

l µ µ |

0 |

I I |

2 |

|

|

µ µ |

0 |

I I |

2 |

l |

|

|||

|

Fab = ∫B I1 d l = ∫ |

|

|

1 |

d l = |

|

|

1 |

|

, |

||||||

|

2 πr |

|

|

2 πr |

|

|

||||||||||

|

0 |

0 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

I1  c

c

r

Fbс

r

Fab

где l - длина участка проводникаr .

Величина силы Fbc , действующей на участок bc проводника:

l |

rc |

µ µ |

0 |

I I |

2 |

|

µ µ |

0 |

I I |

2 |

|

r |

|

Fbс = ∫B I2 d l = ∫ |

|

1 |

d r = |

|

1 |

ln |

c |

, |

|||||

2 πr |

|

|

2 π |

|

r |

||||||||

0 |

rb |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b |

|

где rb и rc - расстояния от проводника с током I2 до концов участка bc проводника с током I1.

|

|

|

|

|

|

|

|

51 |

|

|

|

|

|

•Сила взаимодействия двух бесконечно длинных прямолинейных |

|||||||||||

проводников с током I1 и I2, находящихся на расстоянии r0 друг от дру- |

||||||||||||

га, |

рассчитанная |

на |

отрезок длиной l |

|

r |

|

r |

|||||

(задачи 3.37, |

3.39, |

|

3.40), |

выражается |

|

|

||||||

|

r |

F13 |

2 |

|||||||||

|

F |

|||||||||||

формулой |

|

|

|

|

|

|

|

F1 r |

|

|

21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

|

|||

|

|

|

µ µ |

|

I I |

|

l |

|

F12 |

1 |

|

|

|

F |

= |

0 |

2 |

|

F23 |

|

|||||

|

|

1 |

|

, |

|

r |

|

r |

||||

|

12 |

|

2 πr |

|

|

|

|

F32 |

|

F2 |

||

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

r |

|

а сила их взаимодействия на единицу |

|

|

|

|||||||||

|

3r |

F3 |

|

|||||||||

длины: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

F |

= µ µ0 I1 I2 |

(имеет размерность Н/м). |

|

F31 |

|

|

||||||

l |

2 πr |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.17 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

При решении задачи 3.37 удобно рассмотреть сечение проводников перпендикулярной плоскостью и указать направление токов в них:

I - ток течет «к нам»; |

+ I - ток течет «от нас» (рис. 3.8). |

|

|

|

|

|

||||||||||||

•Квадратная рамка (задача 3.38) находится в однородном магнит |

||||||||||||||||||

ном поле |

длинного |

проводника |

|

|

N |

|

|

|

r |

|

|

|

|

|

||||

(рис. 3.9). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fab |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|

|

b |

|

|

|||||

Определяя силу, действующую на |

|

|

|

|

|

|

|

r |

||||||||||

|

r r |

r |

r |

r |

I1 |

|

|

|

I2 |

|

|

r |

|

|

|

Fbc |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

рамку: |

F = Fab + Fbc |

+ Fcd + Fda , |

|

|

r |

|

|

|

|

B1 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

учтите, что направление сил зависит от |

|

|

Fda |

|

|

|

|

|

|

|

I2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

r |

|

|

d |

|

c |

|

|

|||||||||||

выбранного направления токов в про- |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

B1 |

|

|

|

|

|

|

r |

|

|

|

|

|

||||||

воднике MN и рамке abcd. Стороны ab и |

|

|

M |

|

|

|

|

Fcd |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

cd расположены одинаково относитель- |

|

|

|

|

Рис. 3.18 |

|

|

|

|

|

||||||||

но проводника, а токи в них |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

|

и |

|||||

текут в противоположных направлениях. Следовательно, силы |

F |

|

||||||||||||||||

r |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ab |

|

|

Fcd , действующие на указанные стороны рамки, численно равны и про-

тивоположно направленыr r r . Равнодействующая всех сил, приложенных к рамке, равна: F = Fbc +rFda , r

причем модули сил Fda и Fbc различны, т.к. неодинаковы индукции магнитного поля в месте расположения проводников da и bc.

ПРИМЕЧАНИЯ 3.4:

1. При решении задач 3.31, 3.33, 3.35 учтите, что величина силы Ампера максимальна, если проводник с током расположен перпендикулярно полю.

52

2. В задаче 3.31 дополнительно используйте формулу для расчета индукции магнитного поля внутри бесконечно длинного соленоида: B = µ µ0 I n , где I - ток соленоида; n - число витков на единицу длины

соленоида.

3. В задачах 3.32, 3.33, 3.39 используйте условие равновесия проводника с током, находящегосяr в скрещенных магнитном и гравитаци-

онном полях: m gr+ FA = 0, или в проекции на оси У:

I Bl = m g.

Масса m проводника выражается через плотность материала: m = ρV = ρSсеч l = ρπr2 l,

где V-объем проводника; Sсеч - площадь поперечного сечения его; r- радиус проводника.

4. Определяя работу в задаче 3.40, учтите, что сила взаимодействия параллельных проводников с токами зависит от расстояния F=F(x), а работа, которую нужно совершить, чтобы изменить расстояние между проводниками от d1 до d2 , определяется интегрированием:

A = d∫2 µ µ02Iπ1 I2 l dxx .

d1

13. Задачи 3.41-3.50 на тему «Сила Лоренца. Движение заряженных |

|||

частиц в магнитном поле» [1, §114]; [2, §23.1]; [3, §23]. |

|

||

•Сила Лоренца |

r |

|

|

F действует на частицу с зарядом q, движущуюся |

|||

r |

л |

r |

|

со скоростью V в магнитном поле индукцией B: |

|

||

|

r |

r r |

|

|

Fл = q [V , B], |

|

|

величина которой Fл = q V Bsin α, |

r |

r |

|

где α - угол между направлениями векторов скорости V и индукции B магнитного поля.

В условиях задач данной темы скорость частицы направлена перпендикулярно силовым линиям магнитного поля (α = π/2, sinα =1), поэтому

|

|

Fл = q V B. |

|

Согласно второму закону Ньютона: |

|||

|

|

m a = q V B, |

|

где a = an = |

V2 |

- нормальное ускорение, направленное по радиусу к |

|

R |

|||

|

|

||

r 53 r

центру траектории. Поскольку B = const, V = const, то траекторией движения частиц будет окружность радиуса R:

m V2 = q V B. R

ПРИМЕЧАНИЯ 3.5:

3.Характеристики элементарных частиц (электрона, протона, α-частицы) смотри в приложении.

4.Частица массой m, движущаяся со скоростью V, имеет кинети-

ческую энергию W(задачи 3.41, 3.43): W = m2V2 .

Такую энергию заряженная частица может приобрести, пройдя в электрическом поле ускоряющую разность потенциалов ∆ϕ (задачи

3.45, 3.48):

W= q ∆ϕ = m2V2 .

5.Период Т обращения частицы (задача 3.44)-это время, за кото-

рое частица, движущаяся со скоростью V, совершает полный оборот по окружности радиуса R: T = 2 πVR .

6. Частота n обращения частицы (задача 3.47) обратно пропор-

циональна периоду обращения: n = T1 = 2 VπR .

7. Удельный заряд частицы (задача 3.46) определяется отношением заряда q частицы к ее массе m.

14. Задачи 3.51-3.60 на тему «Магнитный поток. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле» [1, §121]; [2, §22.5]; [3, §25].

Для решения задач данной темы необходимо знать следующее:

•Магнитный поток Ф, пронизывающийr контур (площадью S), находящийся в магнитном поле B, определяется по формуле

Ф = BS cos α, r |

nr к контуру. |

где α - угол между направлением вектора B и нормалью |

|

Обратите внимание, что в условии задач 3.54, 3.55, 3.59 |

задан угол ϕ |

|

r |

между плоскостью контура и вектором магнитнойrиндукции B. Поэтому угол между нормалью nr к контуру и вектором B определяется

54

α = |

π |

−ϕ . |

|

2 |

|||

|

r |

В задаче 3.51 угол между плоскостью контура и вектором B обо-

значить через ϕ.r

•Индукция B магнитного поля соленоида определяется по формуле B = µ µ0 I n , где n - число витков на единицу длины соленоида, которое

связано с диаметром d проволоки (задача 3.56), как n = Nl = dll = d1 ,

так как l = N d ; N-число витков соленоида.

•Работа внешних сил по перемещению контура с током из магнитного поля в область, где оно отсутствует (задачи 3.52, 3.60), и изменению ориентации контура (задачи 3.53, 3.57, 3.58) определяется по формуле

A = −I ∆Ф = I (Ф1−Ф2 ),

где I - сила тока в контуре; Ф1 и Ф2 –магнитные потоки, пронизывающие контур в начальном и конечном его положениях. Если контур свободноrустановился в магнитном поле (задачи 3.53, 3.57, 3.58), то нормальrn к контуру совпадает с направлением вектора магнитной индук-

ции B (угол α = 0, cosα = 1).

15. Задачи 3.61-3.70 на тему «Явление электромагнитной индукции.

Самоиндукция» [1, §122-127]; [2, гл. 25]; [3, §25].

•При всяком изменении магнитного потока сквозь контур в нем возникает электродвижущая сила индукции, пропорциональная скорости изменения магнитного потока:

Εi = − ddФt .

Знак минус отражает правило Ленца, позволяющее определить направление индукционного тока в контуре.

•Магнитный поток может изменяться:

1)при изменении ориентации контура в магнитном поле

(задачи 3.62, 3.63, 3.66, 3.69, 3.70);

2)при движении проводника в магнитном поле (задача 3.68);

3)при изменении тока в контуре (задачи 3.61, 3.64, 3.65, 3.67). При решении задач 3.61, 3.69, 3.70 используйте закон электромаг-

нитной индукции, учитывая, что магнитной поток, пронизывающий контур, содержащий N витков, определяется по формуле Ф = BSN.

55

•Если контур вращается в магнитном поле с угловой скоростью ω, то магнитный поток Ф = BScos ωt . Трудностей при решении задач

3.62, 3.66, в которых требуется определить величину протекающего по контуру количества электричества, можно избежать, если вспомнить:

1) закон Ома для замкнутого контура: I = ΕRi ,

где Ei – ЭДС, возникающая в контуре; R - его сопротивление;

2) зависимость сопротивления проводника от материала и геомет-

рических размеров: |

R = ρ |

l |

, |

|

|||

|

|

S0 |

|

где ρ - удельное сопротивление материала проводника; l - длина проводника; S0 - его поперечное сечение.

•Cамоиндукцией называется возникновение ЭДС индукции в контуре при изменении силы тока в нем. Среднее значение ЭДС самоиндукции, возникающей в проводящем контуре, определяется скоростью

изменения силы тока |

∆I |

в нем: |

Εi |

= −L |

∆I |

, |

|

∆t |

∆t |

||||||

|

|

|

|

|

где L - индуктивность контура.

•Индуктивность контура L зависит от формы контура, его размеров и магнитных свойств среды. Индуктивность соленоида: L = µ µ0 n2 lS,

где l - длина соленоида; S - площадь его поперечного сечения; n - число витков на единицу его длины.

ПРИМЕР 3.3. В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,05

Тл вращается тонкий однородный стержень длиной l = 20 см так, что ось вращения параллельна линиям индукции и пересекает стержень в точке, удаленной от одного из концов на расстояние, равное ¼ его длины (рис. 3.10). Угловая скорость вращения ω = 20 рад/с. Определить разность потенциалов, возникающую на концах проводника.

РЕШЕНИЕ.

При движении стержня в магнитном поле с ним движутся свободные заряды (электроны), на каждый из них действует сила Лоренца, направленная вдоль проводника, модуль ко-

торой: Fл = qe V Bsin α,

где qe, V - заряд и скорость электрона, соответственно; В - индукция магнитного поля; α - угол между направле-

r |

56 |

r |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ниями векторов скорости V |

и индукции |

B |

|

Х |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

r r |

|

|

|

|

|

|

|

|

магнитного поля (в нашем случае V B и |

|

|

r |

|

|

|

|

||

α = 90°, sinα = 1). Под действием этой си- ϕА |

|

|

ω |

|

|

|

r |

||

|

О |

|

|

|

|

||||

лы электроны перемещаются так, что в |

|

|

|

|

|

V |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

точках А и С создается избыток электро- |

|

|

|

|

|

|

|

||

нов, а в О - их недостаток. Эти заряды соз- |

|

О′ |

|

|

r |

ϕС |

|||

дают кулоновское поле напряженностью |

|

|

|

|

B |

|

|||

|

|

|

|

||||||

r |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E. Со стороны этого поля на электроны |

|

|

Рис. 3.19 |

|

|||||

действует сила, которая противоположна по направлению силе Лоренца

и равна: |

r |

r |

|

Fк = qe E . |

|

При равенстве численных значений этих сил дальнейшее переме- |

||

щение электронов по проводнику прекратится: |

||

|

qe E = qe V B. |

|

Воспользовавшись |

связью |

потенциала ϕ с напряженностью Е, |

можно определить изменение потенциала dϕ на элементарном участке dl длины стержня: dϕ = −E d l.

Учитывая, что E = V B, получим dϕ = −V B d l.

Скорость V электрона на разных расстояниях r от оси вращения стержня связана с угловой скоростью ω вращения: V = ωr .

Тогда разность потенциалов между концами вращающегося стержня:

|

ϕС |

|

|

|

|

|

3l |

|

|

|

|

|

3l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

∫dϕ = − ∫ ωB r d l = −ωB ∫r d l. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

ϕA |

|

|

|

|

− |

l |

|

|

|

− |

l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Так как l и r берутся вдоль одного направления, то dl=dr. |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

Тогда |

|

|

|

|

3l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

r2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

4 |

|

|

|

9 |

|

|

2 |

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

5 |

|

|

|

2 |

|

||||||||||

ϕС |

−ϕA = −ωB |

|

|

|

|

|

|

|

|

= −ωB |

|

|

|

l |

|

+ |

|

|

|

|

l |

|

= − |

|

|

|

|

ωBl |

|

. |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

2 |

|

− |

l |

|

|

32 |

|

|

|

|

|

32 |

|

|

|

|

16 |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

5 0,05 20 0,04 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

Произведем вычисления: ϕA −ϕС = |

|

=1,25 В. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

16 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Проверим размерность: [ϕA −ϕС ]= |

Тл м2 |

|

= |

|

В с м2 |

|

= В. |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

м2 с |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

57 |

|

|

|

|

|

|

ПРИМЕЧАНИЯ 3.6: |

|

|

|

|

|

|

|

4. В задаче 3.67 индуктивность L определяется из заданной в ус- |

|

|||||

ловии задачи энергии магнитного поля: |

|

|

|||||

|

|

W = |

L I2 |

. |

|

||

|

|

|

|

2 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. В задаче 3.66 сечение проводника определяется: |

|

|||||

|

|

S0 = |

πd2 |

, |

|

||

|

|

|

4 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

где d – диаметр проволоки. Площадь контура S = a2. |

|

||||||

|

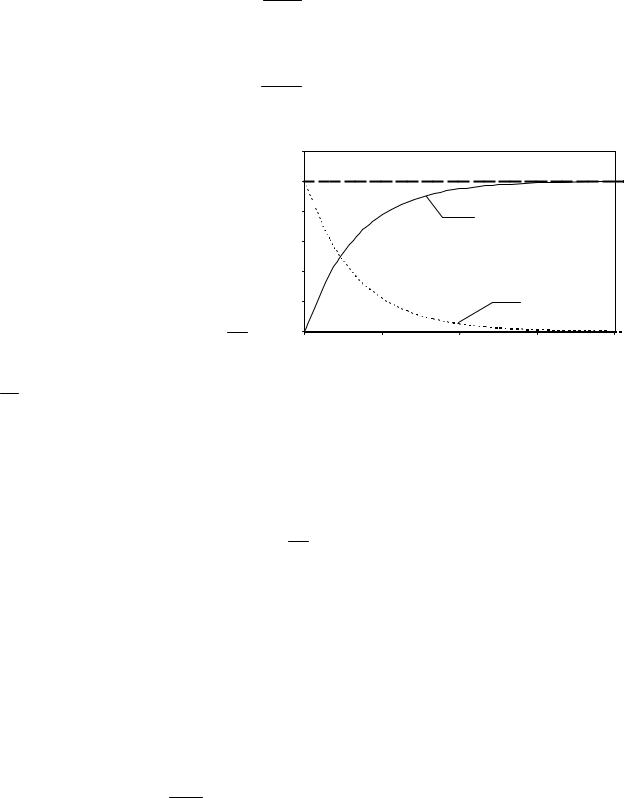

6. Возникновение ЭДС само- |

|

I |

|

|

||

индукции сопровождается появле- |

|

I0 |

|

|

|||

нием |

экстратоков |

самоиндукции, |

|

|

1 |

|

|

направление которых определяется |

|

|

|

|

|||

правилом Ленца. При включении |

|

|

|

|

|||

источника тока (задача 3.65) сила |

|

|

2 |

|

|||

тока изменяется по закону |

|

|

|

|

|||

|

|

−R t |

|

|

|

|

t |

|

|

I = I0 (1−e L ), |

|

|

0 |

||

|

|

|

|

Рис. 3.20 |

|||

где I |

= Ε - установившийся ток при t → ∞; L - индуктивность контура; |

|

|||||

|

R |

|

|

|

|

|

|

R - его сопротивление; t - время после замыкания цепи (рис. 3.11, кри- |

|

||||||

вая 1). |

|

|

|

|

|

|

|

|

7. При отключении источника (задача 3.64) сила тока убывает по |

|

|||||

экспоненциальному закону: |

|

|

−R t |

|

|||

|

|

I = I0 e |

|

||||

|

|

L , |

|

||||

|

16. Задачи 3.71-3.80 на тему «Гармонические колебания. |

|

|||||

|

Колебательный контур» [1, гл. 18]; [2, гл. 27]; [3, §6, 26]. |

|

|||||

•Колебания какой-либо физической величины Х называются гар- |

|

||||||

моническими, если их зависимость от времени t имеет вид |

|

||||||

|

|

X = A sin (ωt+ϕ0 ). |

|

||||

•Скорость и ускорение при гармоническом колебании определяют- |

|

||||||

ся уравнениями |

V = d X = ω A cos (ωt+ϕ0 ), |

|

|||||

|

|

|

|||||

|

|

d t |

|

|

|

|

|

58

a = ddVt = −ω2 A sin (ωt+ϕ0 ),

где А – амплитуда колебания; ω - циклическая частота; ϕ0 – начальная фаза.

•Циклическая частота ω, период Т и частота ν связаны соотно-

шениями

ω = 2Тπ = 2 πν .

•Квазиупругая сила, действующая на тело при свободном гармоническом колебании, пропорциональна смещению и направлена в сторону, противоположную смещению (задачи 3.71-3.75):

F = m a = m ω2 X = −k X,

где k = m ω2 - коэффициент квазиупругой силы.

•Полная механическая энергия колеблющейся точки

|

|

E = П+ W = |

k A2 |

, |

||

|

|

|

||||

|

|

k X2 |

2 |

|

||

где |

П = |

- потенциальная энергия; |

||||

2 |

||||||

|

|

|

|

|

||

W = m 2V2 - кинетическая энергия.

•В колебательном контуре, состоящем из конденсатора электроемкостью С и катушки индуктивностью L, возникают электромагнитные колебания, период которых определяется по формуле Томсона

(задачи 3.76 – 3.80):

T = 2 π L C .

•Длина λ электромагнитной волны, на которую резонирует колебательный контур, связана с периодом колебаний Т соотношением

(задачи 3.76 – 3.80)

λ = с T ,

где с = 3 108 м/с - скорость распространения электромагнитных волн в вакууме.

ПРИМЕЧАНИЯ 3.7:

3.В условиях задач 3.71 –3.75 начальная фаза ϕ0 = 0.

4.Скорость и ускорение максимальны при таких значениях аргу-

мента (ωt+ϕ0), при которых cos(ωt + ϕ0 ) = 1, sin(ωt + ϕ0 ) = 1.

59

5. При свободных гармонических колебаниях в контуре (задачи 3.76 –3.79) происходит периодическое преобразование энергии электрического поля Wэл конденсатора в энергию Wм магнитного поля катушки и наоборот. Значения энергии Wэл и Wм изменяются от нуля до максимального значения:

Wmax = C ∆ϕmax2 ,

эл |

|

|

|

2 |

|

||

|

|

||

Wmax = L I2max , |

|||

м |

|

2 |

|

|

|

||

где ∆ϕmax - максимальная разность потенциалов на пластинах конден-

сатора; Imax - максимальное значение силы тока в контуре.

6. Решая задачу 3.77, учтите, что индуктивность катушки (соленоида)

L = µ µ0 N2 S, l

где µ =1, µ0 - магнитная постоянная; S - площадь витка; N - число витков катушки; l - ее длина.

7.При расчете частоты колебаний в контуре в задаче 3.78 найдите предварительно индуктивность и емкость из формулы максимальной энергии электрического и магнитного полей.

8.Определяя диапазон длин волн (задача 3.80), на который настраивается колебательный контур, необходимо в формулу последовательно подставить Сmin и Сmax .