Холопов. Муз. формa

.pdf

261

Столь же стройна и точно высчитана по форме и другая тема Мусоргского, изображающая колокольный звон – в финале «Картинок с выставки». Монотакт поначалу также состоит из двух гармонических элементов, по-разному размещающих большую терцию (= 4) ниже педального es1 (поэтому в нотации ДКЭ гармонические элементы приходится строить не вверх, а вниз под нотой; да и сам ДКЭ ↑Р – тоже сверху вниз: ↓Ьes):

ДКЭ |

es––––––––– |

|

es–––––––– |

||||

терции (4, 4): |

||:↓æes4 – as4 :|| |

то есть: |

es |

|

|

as |

|

ДКЭ |

|

|

ces |

fes |

|||

es––––––––– |

|

es–––––––– |

|||||

полностью |

то есть: |

||||||

||: æ4.6 – 7.4 :|| |

es |

|

es |

||||

|

|

|

|||||

|

|

|

ces––– as |

||||

|

|

|

f |

fes |

|||

Несмотря на, казалось бы, характерный диссонанс oS6–>, тональное тяготение лишь в конце концов проявляется, а в соотношении монотактов структурное тяготение легкого нечетного в тяжелый четный отсутствует, что и свидетельствует об особой «одноклеточной» форме. И форма в целом тоже двухчастная:

I |

колокольный звон |

II |

мелодия «Прогулки» |

|

(группировка по два; |

|

(цитата) полиметрически |

|

Т + 3 вариации) |

|

на фоне Звона |

В отличие от самодовлеющей могучей праздничности Торжественного колокольного звона в «Борисе Годунове», здесь есть

движение, в ходе которого совершается грандиозная, в масштабе всего финала (или даже цикла) гармоническая каденция: оS(6–>) –

D(4-3) – T(42). Диссонантная тоника готовит величественную последнюю репризу главной темы. Эскиз схемы переходного эпизода с колокольным звоном, до реминисценции «Прогулки»:

262

Особенность второй части в следующем: несмотря на изощренный метроритм цитируемой темы цикла, подосновой ее является монотактовая форма Звона; превращенная в сопровождение, она, однако полностью сохранила и свою семантику, и независимую структуру-контрапункт. Замечательно, что цитата длится ровно столько, сколько занимает повторение первой части Звона, а именно те же 8 монотактов. По существу, это традиционное для финала соединение тем (здесь – звона и прогулки), каждая со своей структурой. Отклонение лишь в последнем метрическом такте на 3/1, который на глаз имеет вид полуторной величины; но на слух она не может быть воспринята в бравурном пассаже через всю клавиатуру (вид вставной каденционной ферматы). В записи две половины соотносятся между собой как 16+17 тактов.

Как самостоятельная форма монотакт, однако, встречается чрезвычайно редко. Из широко известных произведений следует упомянуть еще Сцену боя часов (по существу родственную колокольному звону) из балета Прокофьева «Золушка», № 38 «Полночь», ц. 278–279. Двенадцать ударов выражены через 6+6 монотактов. Их число-группировка устанавливается свободно. Полностью отсутствует структурное тяготение «клеток»-тактов. Качества легкого и тяжелого тактов также полностью нивелированы.

4.10.4. Министрофа и полифонический тематизм.

Общеизвестна краткость полифонической темы. Даже экспозиционная часть гомофонной темы наиболее типична в 8 метрических тактов (период, большое предложение), а вся тема фуги чаще имеет 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 6 тактов, но не 8. Да и традиционное название этой части, скорее, не «тема», а «вождь», «dux», то есть ведущий голос в некотором их ансамбле. Теория полифонических форм здесь не рассматривается, а затрагивается лишь ради уяснения линии, разделяющей формы гомофонии, в частности, песенную, и полифонические, а также из-за частого их проникновения в гомофонные формы. Конечно, главнейшее качественное различие состоит в способах повторения головного тематического ядра. В гомофонии оно делается, как правило, в одном и том же главном (поэтому) голосе; при определенной периодичности метрических акцентов это способствует в известных гармонических условиях возникновению метрической экстраполяции и описываемой песенной формы. В имитационно-полифоническом же складе повторение ядра уходит в другой голос, начало которого равноправно с первым;

263

поэтому вместо отражения ядра в качестве, предположим, 5–8 тактов получается то же самое начало повторно, как 1–4 такты.

Более того. Сущностью хорошего «контразвучия» (выражение Царлино о полифонии) является противоположность действия голосов, которая естественно ведет к противоречию метрических долей: когда в одном – легкое время, а в другом – тяжелое (Бах, ХТК-I, начало фуги cis-moll). А это уничтожает полностью песенную экстраполяцию.

Если гармонические условия в гомофонии выявляют и подчеркивают (особенно важно – средствами аккордо-гармонического сопровождения главного голоса) кадансы и цезуры различной глубины (четвертькадансы, полукадансы и т. д.), то в полифонии, например, в фуге, они, наоборот, скрадываются и затушевываются с целью поддержать непрерывность течения мысли и не позволить слуху почувствовать каденционную разрядку метрического напряжения, например, после 2-го такта. Эбензер Праут, приводя мелодию 8-тактового периода Larghetto из Второй симфонии Бетховена, говорит, что она «решительно непригодна для фуги». Причина не только в том, что тема четырежды разрезается кадансами (после тактов 2, 4, 6, 8), но в силу уже происходящей в одном голосе «имитации» (здесь – варьированного повторения) головной фразы в каждом последующем двутакте:

Но в полифонии это повторение должно было переходить в другие голоса, которых могло бы вступить уже три, притом с обязательным непрерывным током мелких длительностей от тяжелого времени в каждом четном такте. Когда Моцарт в финале своей «Музыкальной шутки» К 522 насмешливо изображает плохую, неполифоничную фугу, он именно лишает ее текучего движения.

Сама концепция полифонии исходит не из мелодии-метра, а из мелодии-линии. Последняя тогда ощутима как голос-часть композиции91, когда слышится как относительно автономное целое в составе общего ансамбля. В отличие от гомофонии в фуге звучат од-

91 Итальянское «parte» означает и «часть» (произведения; франц. «partie», англ. «part»), и «голос», «партия», «роль» (франц. «partie», англ. «part»; например, «fugue in three parts»).

264

новременно несколько структур, не совпадающих друг с другом в пространстве и времени. Естественно, попытка свести их вместе в единую метрическую сетку заведомо невыполнима.

Примечательно, что Риман, абсолютизировав метрические законы песенной формы (с подразумевающимися стихами, стопами, рифмами, строфами и т. д.) и распространив их на всю музыку92, в специальной книге с анализом всех фуг Хорошо темперированного клавира Баха применяет метрику песенной формы к фуге, но нигде не приводит фугу целиком (как он делает, анализируя сонаты Бетховена). Но и того, что он показывает при анализе экспозиций, достаточно для опровержения его установки о «прототипе всякой формы».

Пример 100. Бах, ХТК-I, фуга es-moll (по Х. Риману)

Если бы у барочной фуги был метр столь же активный, как у классической песни, то три «партии» фуги должны были бы выглядеть иначе, примерно так93:

I. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 ………………. |

|

|

II. |

1 2 3 4 |

5 |

6 |

7 |

8 ……………………….. …. и т. д. |

||||||

III. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 2 3 4 |

|

92Жирным шрифтом выделяет Риман слова «прототип всякой формы», описывая «легкое – тяжелое». «Всякой» – значит буквально

«всех форм», в том числе полифонических (Handbuch der Kompositionslehre. I. Teil. Bln., 1922. S. 16).

93По Веберну, полифония есть «проявление музыкальной идеи в виде

суммы четырех голосов» (см.: Филип Гершкович о музыке

<…>. М., 1991. С. 193).

Тема фуги лишь очень редко обретает песенно-танцевальный ритм (Бах, ХТК-II, фуга f-moll – предложение TD–DT, 2+2 такта) и практически никогда не бывает периодом (не являются периодами темы баховских фуг из I тома ХТК: fis-moll, a-moll, h-moll; из II тома – fis-moll).

265

Риман же делает из трех равноправных (притом, сравнительно с классическим, – аморфных) метров один сильный94. И естественно, он состоит из сплошных переключений: начало сразу с 2, далее 4=3а, после 4а – 3b, 4b = 6… Симметрия как эстетическое формующее начало, конечно же, здесь представлена, но не так, как в песенной форме, то есть не однолинейно. Симметрия в полифонии действует в двух измерениях, а не в одном, а именно: прежде всего по вертикали, и потом уже по горизонтали. Если же симметрию вертикальную игнорировать, то мы вообще не получим симметрии формы, как и ее красоты. Наверняка Риман это чувствовал, потомуто и не представил формы как целой пьесы. Но ошибка его весьма поучительна, и его анализы фуг содержат много интересного для науки.

Но есть и полифонический тематизм иного рода, в том складе письма, который С. С. Богатырев называл: «Полифония на службе гомофонных форм»95. Полифония, подчиненная гомофонному принципу симметрии, может быть структурирована и в музыкаль- но-логических нормах песенных форм.

Пример 101. Бетховен, Соната ор. 10 № 2, III часть

Веселый финал содержанием главной своей темы имеет забаву с высокой «ученой» формой. Лукавая улыбка мастера видна в де-

94В книге «Handbuch der Fugen-Komposition (Analyse von I. S. Bachs „Wohltemperiertem Klavier” Bd. I/II und „Kunst der Fuge” Bd. III)» Риман пишет: «Первый бросающийся в глаза результат предлагаемых анализов фуг есть полное соответствие построения баховских фуг нормам всякого музыкального формообразования» (Из предисловия к 1-му изданию 1890; цит. по указанному 4-му изданию, 1920 года. 1.Teil. S. VII; разрядка Римана).

95Из лекций по истории полифонии в Московской консерватории.

266

вальвации полифонического принципа96. В сущности, это только квазифугато, уже хотя бы потому, что comes имитирует dux не в квинту, как полагается, а в октаву; когда же после этой «фугатофикции» вступает третий голос в квинту, получается уже ходообразная связующая партия. А два проведения, да еще в форме 4+4, это не что иное, как классический период из двух предложений, где во втором предложении вместо изменения гармонии дается контрапунктическая вариация на министрофу-2. И все метрические такты песенной формы получают обычную свою полную силу.

4.11. Двойная метрическая строфа. Макрострофа

Суперстрофа в 16 тактов (двойной катрен) проблематична в силу выше упоминавшихся свойств нашего восприятия. Подъем на более высокий уровень метрической пульсации выражается в скачковом и прогрессирующем возрастании трудностей при охвате единым актом восприятия всё больших протяжений времени. После 8- такта наше восприятие не в состоянии справиться с объемом в 16 тактов и расчленяет его на 8-такты. Однако в силу смежности 8- и 16-тактов единый охват последнего всё же осуществим. Конечно, речь может идти лишь о форме большого предложения со структурой 2 2 1 1 2, но только вдвое увеличенного в размерах до структу-

ры 4 4 2 2 4 (= 16), см. пример 102.

Как видим, обычный метр 8+8, одна поэтическая строфа из четырех четырехстопных строк (ямбо-амфибрахического размера) и музыкальная форма большого предложения в 16 тактов (и 16 мотивов) вполне могут сочетаться. Как тип формы такое большое предложение равноправно с большим периодом из двух предложений 8+8 (как в Вальсе Шопена cis-moll). Вторая строфа – типичная середина, третья – типичная реприза, а заключительный моностихприпев – типичная кода.

Но разрастание объема всё же сказывается на структуре большого предложения. Иногда и нормативное большое предложение

96 О финале Сонаты ор. 10 № 2 Бернхард Маркс пишет: «В этом прелестном Фа-Престо-Экспромте устраивается озорная шутка с сонатой и фугой; последняя обыгрывается примерно, как старец, которого ребенок дергает за бороду, в крайнем случае всё можно бы и оспорить: что тут была, дескать, только мысль о фуге» (Die Lehre von der musikalischen Komposition. III. Teil. Lpz., 1857. S. 317).

267

обнаруживает каданс в 4-м такте (Бетховен, Адажио из «Патетической» сонаты). При 8-тактовой паре фраз это, по-видимому, становится неизбежным или трудно преодолимым. Получается, что внутри большого предложения есть 8-тактовое малое предложение (или: минипредложение, ибо охватывает министрофу-2), далее минисередина (один стих) и еще миниреприза. И нет защиты против гипотезы, что и первый стих, 4 такта, также есть предложение, каденционно рифмующееся со вторым…

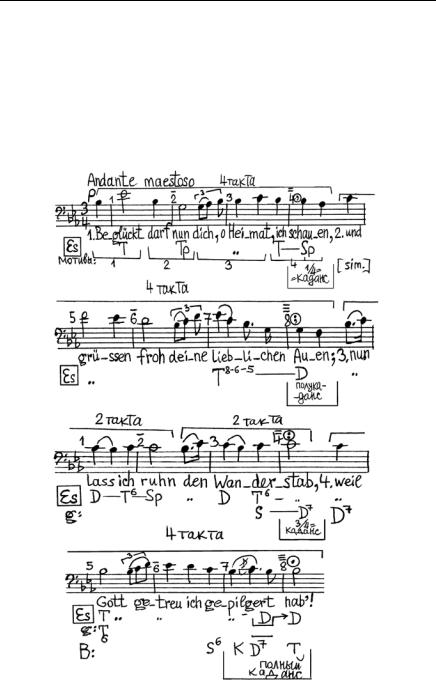

Пример 102. Вагнер, «Тангейзер», III акт, Хор пилигримов

268

Но, по-видимому, расчленению способствует и обнажающий симметрию повторений уравновешенный отрешенно-бесстрастный характер пения пилигримов. Совсем иначе реализовано увеличенное предложение в следующем примере:

Пример 103. Шопен, Прелюдия f-moll

Цельности способствует не только характер смятения, не допускающий регулярных каденций и никаких каденций вообще, но и влияние хорея-1, превращающего 4-й такт головной фразы в «присоединенный мотив» (заполнение «пустого такта»), а точнее – в длинный генеральный затакт к следующей части формы. Общая схема ритма формы:

4 4 ; 1 , 1 , 1 , 1 ; 1 , 1 , 1/2, 1/2, 6 (= 21 такт)

└┘└┘└────────┘└─────────┘ └┘ (Вместо дробления на двутакты происходит дважды дробление

на однотакты и даже более мелкие частицы.)

Некоторые другие образцы этой сравнительно редкой формы: Глюк, «Орфей и Эвридика», II действие, Пляска фурий c-moll, до хора (28 тактов); Гайдн, Симфония G-dur, Менуэт (18 тактов); Моцарт, Симфония «Юпитер», Менуэт (16 тактов); Бетховен, Квартет ор. 18 № 4 c-moll, трио из Менуэта (20 тактов); Соната ор. 57 f-moll, I часть, главная тема, Соната ор. 90, I часть, главная тема (24 такта; членение уподобляет трехчастной песне); Шопен, Соната b-moll, I часть, главная тема; Вагнер, «Тангейзер», II действие, Марш H-dur (16 тактов темы); Брамс, Интермеццо ор. 118 № 6 es-moll (20 тактов с повторением; хорей-1); Григ, Фортепианный

269

концерт, I часть, главная тема (16 тактов: большое предложение с внутренними повторениями частей)97.

Встречается разновидность этой формы: полуувеличенное предложение, то есть такое, где часть структуры (первая половина) дана в увеличении, а при дроблении получается 1+1, а не 2+2. Сюда могла быть отнесена и Прелюдия Шопена f-moll, однако сумма дробных построений в ней равна полной длине начальной фразы

(4) и уменьшения, таким образом, не содержит. Полуувеличенным предложением можно считать главную тему I части Флейтовой (или скрипичной) сонаты Гайдна G-dur со структурой 4 4 1 1 1 3 (14 тактов), трио из «Избушки на курьих ножках» Мусоргского: 4 4 1 1 2 (отчасти с переменным метром), ми-мажорную тему «Рапсодии in blue» Гершвина (в метрических тактах 2/1 явно увеличены начальные фразы от исходной величины в два такта).

Об увеличенном периоде говорить не приходится, так как тип 8+8 относится к нормативным. Следует заметить только, что в некоторых случаях поверх пульсации 8+8 ощутим еще один, более высокий уровень метра (то есть с пульсацией в еще более крупных единицах). Так, в следующей теме Й. Штрауса (см. пример 104) 4-й метрический такт второго предложения вдруг слышится одновременно как 6-й, то есть как остановка с ожиданием. Оказывается, в условиях подчеркнутых в танцевальной музыке ритмических симметрий поверх легких и тяжелых метрических тактов на обычные вальсовые 6/4 накладывается еще один слой метра – из одних только тяжелых метрических тактов (4 в первом предложении и 4 во втором), которые, в свою очередь, подразделяются на свои легкие и тяжелые. Этот высший слой метра, стягивающий 16-такт в простой период 4+4, обозначен числами в квадратах.

«Большой шестой» такт подчеркнут типичной классической субдоминантой, которая, как в Largo appassionato бетховенской Сонаты ор. 2 № 2 (притом на том же самом кульминационном 6-м такте), лишь в первый раз появляется в теме. Следует обратить внимание и на гармонию, функционально меняющуюся, в общем, только в момент наступления тяжелого супертакта, то есть в:

– |

|

= |

|

– |

|

≡ |

2 |

|

4 |

|

6 |

|

8 |

97 Форма увеличенного большого предложения описывается в книге Т. С. Кюрегян «Форма в музыке XVII–XX веков» (М., 1998. С. 31–32).

270

Но при этом она образует классическую формулу распределения функций в форме: /Т/ – D – T – S – T. Основная единица счета гармоний – 12/4, что также соответствует масштабам не одинарной, а двойной метрической строфы.

Пример 104. Й. Штраус, вальс «Весенние голоса»