Холопов. Муз. формa

.pdf

291

желой доле такта», «сильной доле» времени. Но «тесис» греческой теории и наша «тяжелая доля» – это одно и то же. Как – в принципе – то же самое арсис стопы и легкое время мотива.

В результате выходит, что в античности были не только музыкальные (это по-нашему) мотивы, но и мусическая теория их. Поэтому мы вправе говорить о существовании явления и понятия «наименьшей конструктивной единицы формы» (мусической, музыкальной) уже в эпоху античности, у древних греков и римлян.

Х. Эггебрехт справедливо замечает, что «дефиниция термина есть его история»122. История «мотива», очевидно, начинается в глубокой древности. Можно подобрать типичные образцы музыкальных произведений, показывающих историческую эволюцию явления и понятия музыкальной стопы, представляющей на ранних этапах развития искусства предформу (либо раннюю форму) понятия мотива.

Не забудем, что «музыка» в древности – это несколько иное искусство, чем то, которое мы единственно и представляем себе при слове «музыка». Повторим: древнее «мусикé» есть «мусическое» (буквальный смысл слова «мусике»). Наше же понятие музыки исходит из автономности ее звуковой структуры. Соответственно, для нас мотив связывается с высотным рисунком и со свободно сочиненной ритмической формулой. В древности же и ряд веков после античности то, что мы ощущаем как мотив, есть наименьшая конструктивная единица «мусической» формы, песни.

Несмотря на все показанные мотивные свойства музыки, оправдывающие применение к ним слова «мотив», всё же настоящая область применения данного понятия – это музыка XVIII–XX веков. А рассматриваемые здесь века эволюции, повторим, – это предыстория мотива.

Было бы слишком громоздко демонстрировать историческую эволюцию феномена мотива на музыкальных образцах. Поэтому ограничимся лишь указанием типичных примеров, приведением лишь минимально необходимого для напоминания музыкального материала с краткими пояснениями.

122 Цит. по: Wehnert M. Thema und Motiv. Sp. 289.

292

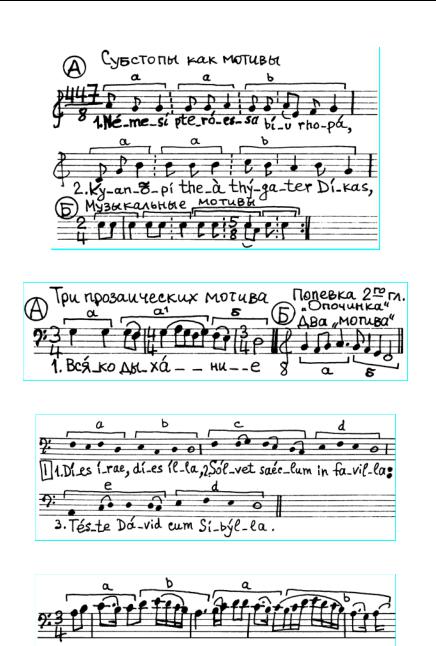

Пример 109 А Б. Месомед, Гимн Немесиде («Немесида, ты – вершительница жизни», строки 1–2)

Пример 110 А Б. Воскресная стихира «Всякое дыхание» 2-го гласа

Пример 111. Секвенция Dies irae, тон II (XIII в.)

Пример 112. Аноним (XIV в.), «Плач Тристана» для виолы соло

293

Пример 113. «Летний канон» (конец XIII – начало XIV века), 6-голосный склад; форма – комбинация четырехголосного канона-роты (в верхних голосах) и двухголосного ронделя (так называемый pes)

Пример 114. Орландо ди Лассо, шансон «Здравствуй, мое сердце» (1-я строка трехстрочной строфы)

Пример 115. Николай Дециус, хорал «O Lamm Gottes» (столлы 1–2)

История мотива в семи примерах, конечно, служит лишь точечной фиксации некоторых важных вех. Сюда не могли попасть целые области музыки – латинский (грегорианский) хорал, вся средневековая и ренессансная полифония (Нотр-Дам, Машо, Жоскен, Палестрина), допетровская русская музыка (Федор Крестьянин, Василий Титов), многое из эпохи Барокко. Материал расположен по

294

смешанному историко-генетическому принципу (русская стихира, пример 110, хронологически позднее всех последующих примеров, но ее принципы древнее, чем Dies irae).

Пример 109 представляет чисто античный принцип: функцию мотивов выполняют стопы (и «субстопы»), которые выразительны, имеют тяжелые «тактовые» доли, систематически повторяются, тем самым создают органическую связь частиц и строят форму (если бы мы говорили о мотивах, слова были бы теми же самыми). Сложная метрическая формула строки, повторяясь, выполняет функцию внутритематического скрепления песни.

Пример 110 представляет принцип древнерусской монодии – сцепление попевок (центóн). Неизвестно, чтó именно принесли на Русь греческие (византийские) певцы в качестве «богогласного пения от грек» (выражение из «Степеннóй книги» XVI века) при принятии христианства и христианских мелодий (конечно, это была не древнегреческая музыка, а византийская, с ее гласами и мелодическими формулами, по-русски – попевками), но сейчас мы видим, что знаменные мелодии – это музыкальная проза, которая не имеет никакого отношения к древнегреческим мотивамстопам и базируется на совершенно другом интонационном материале, а их строительные ячейки – иной природы. Исключая языческое «телесное» начало из «пения Божественного» («еллины» – идеологический враг), русские роспевщики устранили полностью и регулярный метр, и соответственно, симметрию ритмических ячеек (тактовые черты гипотетически проставлены автором этих строк на основании систематически и непреложно выставляемых в традиционной записи акцентов во всех словах текста). Вместо «фразы» и метрической экстраполяции здесь попевки и их сцепление123. Строго говоря, при анализе знаменной мелодии не следовало бы вообще пользоваться термином «мотив», хотя некоторые авторитетные ученые его употребляют124. В знаменных попевках нет «движения» – ни телесной двигательности, ни концепции развития

123Расшифровку сцепления попевок в этой мелодии см. в книге автора: Гармония. Теоретический курс. М., 1988. С. 170–172.

124Например, Н. Д. Успенский. См. в его кн.: Образцы древнерусского певческого искусства. М.; Л., 1971. С. 11, 15 (там есть даже «лейтмотив»), 16, 123. Впрочем, Успенский не придает термину «мотив» какого-либо принципиального значения, а просто объясняется с помощью известных теоретических слов и выражений.

295

как движения. Но есть слово, а у слова (прозаического) – акцент, весьма похожий на тактовый. (Мотивообразующими факторами могут быть и еще некоторые, например, долгая нота в конце строки независимо от легкости или тяжести ее заключительного слога.) В результате то, что объединено вокруг последовательно, в каждом слове идущих друг за другом акцентов, вполне может быть принято за прозаические мотивы (отмечены в примере 110 А скобками). Распеваемые слова накладываются на попевку. Комплект попевок данного гласа (их насчитывается до нескольких десятков) составляет в подлинном смысле его тематический фонд. При распевании вовсе не обязательно точное совпадение границ музыкального мотива как мелодического оборота (см. пример 110 Б) и границ слова. Отсюда, например, разделение одного мотива а в примере 110 Б на два в тактах 1–2 примера 110 А. Взаимодействие мелодического мотива и его частиц, с одной стороны, и слова и его слогов, с другой, составляет своего рода разнопараметровый контрапункт внутри одной мелодии, что обнаруживает большое богатство музыкальной формы старинного искусства.

В примере 111 приведен фрагмент секвенции – жанра позднесредневековой музыки, в котором можно найти поэтические строки, строфы, стопы, даже рифмы. Этим форма секвенции радикально отличается от форм латинского хорала – прозаических форм в составе мессы и оффиция: интроитов, градуалов, коммунио, антемов, псалмов, респонсориев. Однако некоторые из литургических жанров имеют текст стихотворный, а не прозаический. Таковы гимны: Pange lingua, Veni, сreator spiritus, Ave maris stella, O lux beata caelitum, Jesu redemptor omnium, Aeterne rex altissime и

другие. Проблемы подобных форм родственны таковым в секвенции Dies irae. Четырехстопный хорей, предполагающий приблизительное (или даже точное) равенство слогов-мор по времени, создает отчетливую повторность мотивов (см. пример 111), в трех строках строфы – 6 мотивов. Столько же – возможных тактов, в которых мотивы могут располагаться двояко: без затакта, хореично (при цитировании чаще так), или с затактом двух слогов. Мотивы обладают и специфически музыкальной характерностью. Реторическая эпифора («единоконечье») в структуре строфы поддержана и подчеркнута одинаковостью окончаний четных мотивов (на d), тождественностью заключающих мотивов 2-й и 3-й строк (явная «мотивная работа»).

296

Пример 112 – инструментальная пьеса. Отсутствие слов снимает проблему взаимодействия двух формующих факторов, остается один, чисто музыкальный. Несмотря на древность музыки, не видно никаких отличий в проблематике мотива между этой музыкой и мелодиями XVIII–XIX веков: обычный амфибрахий, типичная парность мотивов в двутактовой фразе, привычное повторение начальной фразы.

Впримере 113 перед нами полифония и даже полифоническая полиформа: комбинация двухголосного ронделя в голосах V+VI (основанного на «гласообмене») и четырехголосного канона-роты

вголосах IV–I (ради краткости выписано только начало песни). Дело осложняется влиянием текста с его обычным воздействием на очертания мотивов (так, первое слово «summer» в голосах IV–III– II–I оканчивается на диссонансе; в ронделе слово «cuccu» однозначно очерчивает границы второго мотива). Тем не менее, при любых возможных для вокальной музыки вариантах и контрапунктических расхождениях голосов, «шарманкообразная» гармония непрерывно озвучивает единство «тесиса» и «арсиса», обычных компонентов и стоп, и мотивов. Имитируемые двутактовые отделы канона составляют его темы (в полифоническом смысле, как категории soggetto, пропосты, в фуге «вождя», dux’а).

Внашем обзоре почти полностью пропущена высокая полифония Ренессанса, где нет мотивов и мотивной структуры в нашем смысле. Мотивы-стопы продолжают жить в жанрах простой песни

втанцевальной музыке (эстампи, сальтарелла, бранль, павана, гальярда из сборников Аттеньяна). Выявленность и функционирование мотивов в них такого же рода, как в примере 112.

Мотивность в примере 114 достаточно отчетлива, не затруднена полифоническими приемами, находится в подчинении структуры стиха и его стоп. Музыкальная характерность мотивов может быть понята как тематический элемент мысли. В 1-й строке два мотива, a и b. Первый из них характерен шагом на секунду и ямбическим метром. Второй, родственный первому, имеет рисунок +1–1 (секунда вверх, секунда вниз), при повторении обращенный в отношении линии и длительностей (вместо 1–2–1 там 2–1–2, в четвертях).

Пример 115 приводит нас уже к музыке, репертуарной и в современной исполнительской практике. Этот хорал известен в органной обработке И. С. Баха (BWV 618), также в его обработке для хора (BWV 401). Здесь уже вся структура выдержана в обычных и для нашей эпохи нормах. Есть и элемент мотивно-тематической

297

работы: при повторении 1-го мотива его скачок дается в обращении, при повторении 2-го его сущностная часть, ход на секунду вниз, поется с перенесением его с доминанты на тонику.

С эпохой Барокко, особенно – позднего периода, история мотива входит в освещаемую научной литературой полосу. В новоримановском словаре «мотив» производится от позднелатинского motivus – «подвижный» и определяется как «мельчайший член (носитель смысла) композиции»125; там же указано, что первые ростки учения о мотиве приходятся на самое начало XVIII столетия (которым датируется и начало Formenlehre)126.

Основные вехи в учении о мотиве таковы:

•1703 – Музыкальный словарь С. де Броссара, статья «Motivo»: первое известное терминологическое упоминание понятия «мотив» с этим словом, пока еще не с «нашим» значением.

•1737 – «Ядро [или: Сущность] мелодической науки» Й. Маттезона, где автор рассматривает (гомофонную) мелодию как сцепление «звуко-стоп» (Klang-Füße), то есть еще в рамках метрического понимания мотива как стопы. Устанавливая квадратный восьмитакт в качестве (новой) нормы музыкаль-

ной структуры, Маттезон пишет: «Звуко-стопы первого и второго тактов опять наступают в пятом и шестом»127. Восьмитакт он определяет как «период», состоящий из двух «семиколонов» (предложений), а каждый из этих последних делится на две «коммы» (фразы).

•1752 (–1768) – «Начальные основы музыкальной композиции» Й. Рипеля, где подхватывается древнее учение о ритмопее и формируется современная «наука о тактах». Однотакты (= мотивы) представлены там строительными элементами музыкальной композиции. В «учении о тактах» демонстрируются различные группировки тактов-мотивов. Фактически раз-

125Motiv // Riemann Musiklexikon. Sachteil. Mainz, 1967. S. 591.

126В статье «Учение о форме» (Formenlehre) авторитетнейший теоретик Карл Дальхауз пишет: «Учение о форме возникло в XVIII веке, когда благодаря обретению инструментальной музыкой самостоятельности форма стала проблемой» (Riemann Musiklexikon. Sachteil. S. 297). Правда,

Дальхауз делает оговорку: «учение о форме» – «согласно господствующему словоупотреблению» (Ibid.).

127Mattheson J. Der Vollkommene Capellmeister. Hamburg, 1739. S. 224.

298

рабатывая уже новое, наше понятие мотива, немецкие теоретики первоначально обходились без этого слова.

•С 1765, от статьи Фр. М. Гримма «Motif» во французской просветительской Энциклопедии, считается, что данный термин входит в широкое употребление как музыкально-логи- ческое понятие (мотив – «главная мысль арии», со ссылкой на итальянскую традицию).

•1768 – Ж.-Ж. Руссо в «Музыкальном словаре» дает статью «Мотив» и характеризует его как «исходную и главную идею, согласно которой композитор определяет свою тему и упорядочивает свой замысел».

•1803–1806 – в «Полном курсе гармонии и композиции» Ж.-Ж. Моминьи сформулирован «римановский» принцип ямбизма, в том числе и относительно границ мотива: «музыка ходит, сперва поднимая ногу, а потом ее опуская, но не на-

оборот» («du levé au frappé et non du frappé au levé»). Научное достижение теории Моминьи-Римана – возможность, не порывая с метрикой и стопами, выработать чисто музыкальное понимание мотива.

•1814 – «Трактат о мелодии» А. Рейха: вполне сформировавшаяся теория «способа развивать мотив», в частности, способа «делить тему» в процессе развития.

•1837–1847 – «Учение о музыкальной композиции» А. Б. Маркса и

•1844 – «Учение о композиции, или обширная теория тематической работы» Й. Х. Лобе128 – с этими трудами учение о мотиве закрепилось в составе науки сочинения музыки и обязательного предмета обучения. У Маркса в разделе «Изобретение мелодии. Мотив» последний определяется как «звуковой образ (Tongestalt) – группа из двух, трех или более звуков, чтобы по их прообразу формировать бóльшие звуковые ряды». Такой «зародыш или импульс (Trieb), из которого вы-

растают эти бóльшие звуковые ряды, мы называем мотивом»129.

128См. также: Лобе Й. К. Музыкальный катехизис / Пер. П. И. Чайковского // П. Чайковский. Полное собрание сочинений. Т. III-Б. М., 1961.

129Marx A. B. Die Lehre von der musikalischen Komposition. I. Teil. Lpz., 1852. S. 32–33.

299

•У Лобе четкая система терминов 8-такта песенной формы: 1- такт – мотив, 2-такт – отдел (впоследствии «фраза»130), 4-такт

– предложение, 8-такт – период. «Тематическая работа» подразумевает, прежде всего, способы мотивного развития. В различных музыкально-теоретических трудах XIX века содержание понятия «мотив» часто пересекается со смыслом

понятия «тема». Первородная связь «мотива» со стопой не упускается из виду и в работах последующих теоретиков131.

Мощный стимул и нетрадиционные направления науке о мотиве дала Новая музыка ХХ века, развитие особых техник композиции – серийности, модальности, сонорики и др.132

5.4. Номинология: что есть мотив? Что не есть мотив?

Сложный, как видим, вопрос о феномене мотива (к тому же, исторически эволюционирующем и нигде не имеющем остановок и «площадок устойчивости») связан не только с адекватными понятием и термином, но еще и с номинологией – с тем, какие слова выбираются для термина. Понятие, термин и слово «мотив» часто смешиваются с другими, в каких-то отношениях близкими или родственными. Ввиду отсутствия единства мнений о том, как понимать мотив, целесообразно проверить логическое обоснование номинологии (что есть мотив согласно принятым посылкам, что есть не мотив, а что-то другое, например, фраза) и

130См.: Аренский А. Руководство к изучению форм инструментальной

ивокальной музыки. М., 1914. С. 54.

131Например, у С. И. Танеева (см.: Арзаманов Ф. Г. С. И. Танеев – преподаватель курса музыкальных форм. М., 1963), Г. Л. Катуара (в его кн.: Музыкальная форма. Ч. 1: Метрика. М., 1934), Т. Вимайера (Wiehmayer Th. Musikalische Formenlehre in Analysen. Magdeburg, 1927). Обстоя-

тельную картину развития понятия «мотив» дает М. Венерт в статье

«Thema und Motiv» (Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 13. Kassel, 1989. Sp. 283–289).

132Уже Клод Дебюсси высказывал «крамольные» идеи: музыка «состоит из красок и ритмов»; «я хотел бы достичь, и я достигну наконец того, чтобы музыка действительно избавилась от мотивов и строилась, скорее, на одном постоянном мотиве, течения которого ничто не прервет и который никогда не повторится». Цит. по: Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978. С. 153. Выделено мною. –

Ю. Х.

300

выявить соотношение терминов с музыкальным материалом.

Для краткости оставляя без внимания ряд слов, употребляемых в смысле мотива или вместо него, остановимся лишь на самых главных терминах, близких по значению и нуждающихся в номинологических разъяснениях. Проведем сравнение следующих категорий:

МОТИВ и – стопа,

–мелодия,

–тема,

–фигура,

–слово (синтагма; в вокальной музыке),

–интонация,

–внемотивный материал.

5.4.1.Какому «такту» равна величина мотива?

По традиции в определениях мотива его размер связывают с величиной в один такт. Но одну и ту же мелодию можно записать поразному в отношении метра (см. выше пример 10 А, Б, В). Ясно, что метрическая структура, как и величина мотива, не может зависеть от способа нотной записи, от графики. Например, бывает, что от перемены записи с 4/4 в Andante на 12/4 в Allegro не меняется ни метр темы, ни ее темп, ни членение на мотивы.

В побочной партии I части Восьмой сонаты Прокофьева на два такта приходятся два разнородных мотива – первый колючий, с острым интервалом, второй распевный, привольно растекающийся. Их реминисценция в финале совмещает два темпа – Andante повторяемой кантилены в записи Allegro III части, где 4 такта на 3/4 равны одному такту I части на 4/4 (от Pochissimo meno mosso). Если бы мы ничего не знали об оригинальной нотации побочной партии в I части, наше решение о величине и границах мотивов, конечно, осталось бы тем же самым.

Таким образом, протяженность мотива по-прежнему остается равной одному такту, но только – одному метрическому такту. Поэтому ошибочным является в подобных случаях допущение двухтактовой, трехтактовой величины мотива. Просто метрический такт бывает равным соответственно двум-трем графическим (написанным).

Побочную тему (от т. 5) из бетховенской фортепианной Сонаты c-moll ор. 10 № 1 часто приводят в качестве образца двухтактового