- •Политология

- •Оглавление

- •Тема 1. Политология как наука План

- •1.1. Становление политологии. Предмет ее изучения

- •Категории, используемые политологией

- •1.2. Структура, методы и функции политологии. Виды научного политологического знания

- •1.3. Политология в системе общественных наук

- •Тема 2. Политика как социальное явление

- •2.1. Возникновение политики, ее сущность

- •2.2. Структура политики

- •2.3. Границы и функции политики

- •Тема 3. История политических учений План

- •3.1. Политические идеи Античности

- •3.2. Развитие политической мысли Средневековья и Возрождения

- •3.3. Политические учения Нового времени

- •3.4. Русская политическая мысль XIX – начала XX в.

- •Тема 4. Власть как политический феномен

- •4.1. Власть как социальное явление

- •4.2. Политическая власть

- •4.3. Механизм осуществления власти

- •4.4. Легитимность власти

- •Тема 5. Политическая система общества План

- •5.1. Понятие и структура политической системы

- •5.2. Функционирование политической системы

- •5.3. Типологии политических систем

- •5.4. Политическая стабильность и политический риск

- •Тема 6. Политический режим План

- •6.1. Понятие и типы политических режимов

- •6.2. Тоталитаризм как политический феномен

- •6.3. Авторитарный режим

- •6.4. Демократия как способ организации власти

- •Тема 7. Государство как институт политической системы

- •7.1. Теории происхождения государства

- •7.2. Государство как институт власти

- •7.3. Формы государственного правления

- •Форма государства

- •7.4. Территориально-политическая организация власти

- •7.5. Правовое государство

- •7.6. Социальное государство

- •Тема 8. Государственное устройство современной россии

- •8.1. Федеральное Собрание рф

- •8.2. Президент рф

- •Полномочия президента

- •8.3. Правительство рф

- •8.4. Судебная власть рф

- •Тема 9. Гражданское общество

- •9.1. Понятие гражданского общества, основы, условия становления

- •9.2. Структура гражданского общества

- •9.3. Особенности формирования и перспективы развития

- •Тема 10. Политические партии и избирательные системы

- •10.1. Политические партии: возникновение, признаки, структура,

- •10.2. Типология политических партий

- •10.3. Партийные системы

- •10.4. Особенности российской многопартийности

- •10.5. Избирательные системы

- •Тема 11. Политический процесс

- •11.1. Политический процесс: сущность, структура, типы

- •11.2. Этапы и режимы существования политического процесса

- •11.3. Политическое развитие и политическая модернизация

- •11.4. Особенности процессов модернизации в России

- •11.5. Переход от авторитаризма к демократии

- •Тема 12. Политический конфликт

- •12.1. Политический конфликт: сущность и виды

- •12.2. Развитие политического конфликта

- •12.3. Регулирование и разрешение политических конфликтов

- •12.4. Политический кризис

- •Часть I

10.4. Особенности российской многопартийности

Анализируя современный этап развития политических партий России можно отметить следующее:

они возникли позже, чем в других странах; отсутствует партийный опыт;

активизируются в период предвыборной борьбы;

организуются на основе личностных симпатий чаще, чем на основе идеологических убеждений;

политические партии сегодня превратились в орудие исполнительной власти;

отсутствие ответственности политических партий за происходящее в стране;

утопичность политических программ, большинство партий не имеют четкой идеологической и политической программы, их цели и задачи расплывчаты, неконкретны;

отсутствие оппозиции (в западном смысле слова);

отсутствие сплоченности внутри партий, в них идет постоянная борьба за влияние, руководящее положение;

слабая связь политических партий с избирателями.

10.5. Избирательные системы

Выборы представляют собой механизм, позволяющий обществу силами избранных политиков проводить определенный политический курс, а при необходимости и спрашивать с тех же политиков за результаты их деятельности. Выборы функционируют по вектору снизу – вверх: снизу, от общества, идет процесс пополнения корпуса политиков, по тому же вектору осуществляется представительство, формируются правительства, и в этом же направлении всевозможные группы интересов стремятся воздействовать на политический процесс. Но выборы – это и средство, при помощи которого политические элиты контролируют общество, делая его более управляемым. Выборы функционируют и по вектору сверху – вниз, укрепляя легитимность системы, формируя общественное мнение и усиливая элиты. Но выборы не являются однонаправленным механизмом: никогда нельзя определенно сказать, кто кого здесь контролирует. Это «улица с двусторонним движением», которая позволяет правительству и обществу влиять друг на друга.

Основные функции выборов:

1. Пополнение политического корпуса. В демократических государствах выборы являются главным источником политического рекрутирования.

2. Формирование правительства. Непосредственно по результатам выборов правительства формируются только в тех государствах, где принят принцип общенародного избрания глав исполнительной власти, как, например, в США. В парламентских системах от результатов выборов зависит формирование правительств, особенно в тех случаях, когда в силу особенностей избирательной системы одна партия может получить парламентское большинство. В системах пропорционального представительства правительства формируются после выборов в ходе соответствующих переговоров.

3. Обеспечение представительства. Если выборы в полной мере соответствуют принципам честности и состязательности, они становятся тем каналом, по которому общество транслирует свои требования к системе государственного управления. Если в данной политической системе не практикуется отзыв депутатов, у электората нет иных способов заставить политиков выполнить свой «наказ», кроме как не проголосовать за них на следующих выборах.

4. Влияние на политику. Фактор выборов делает правительство более осторожным и вынуждает его воздерживаться от каких бы то ни было радикальных и непопулярных мер. О прямом влиянии выборов на политику можно говорить в исключительных случаях. Правительство в любом случае будет формировать свою политику не по результатам выборов, а исходя главным образом из практических соображений, например состояния экономики.

5. Политическое просвещение общества. В ходе предвыборной кампании на избирателя обрушиваются потоки информации о партиях, кандидатах, возможных направлениях дальнейшей политики, положении дел у существующей власти и т. д. Политическому образованию общества это способствует лишь тогда, когда с его стороны есть интерес к тому, что говорится и как говорится.

6. Легитимация системы. Избирательный процесс всегда придает режиму легитимность в глазах общества. У избирательной кампании есть свой церемониал и ритуал, это всегда дело государственной важности. Главное заключается в том, что участие граждан в политическом процессе, хотя бы и в такой скромной форме, как голосование, так или иначе означает их согласие с данной политической системой.

7. Усиление элит. Выборы могут быть тем средством, которое позволяет элитам манипулировать массами и контролировать их.

Избирательная система представляет собой набор правил, которые регулируют проведение выборов.

Исходным элементом избирательной системы выступает избирательное право, т. е. право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти.

Избирательную систему характеризует также механизм выдвижения кандидатов на государственные посты; принципы, на основе которых проводятся выборы: всеобщность избирательных прав, равный вес голосов, свободный выбор, тайное голосование и др.

Избирательные системы различаются по следующим признакам:

избирателям предоставляется право делать выбор либо между кандидатами, либо между партиями;

избиратели могут голосовать либо за одного из кандидатов, либо за нескольких, но в последнем случае располагать их в порядке предпочтения;

электорат может быть либо поделен, либо не поделен на избирательные округа;

в одном избирательном округе может выбираться либо один кандидат, либо несколько кандидатов;

процент голосов, необходимых для избрания, может варьироваться от так называемого «простого» большинства (наибольшего числа голосов, поданных за любого из кандидатов) до «абсолютного» большинства или до какого-либо иного принятого в данной системе показателя.

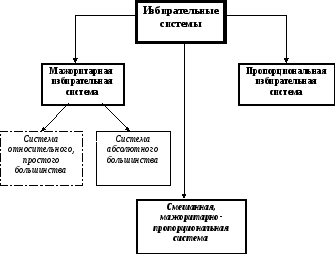

Основные типы избирательных систем: (схема 10)

Рис. 10. Типы избирательных систем

Система простого большинства – мажоритарная

Особенности:

1) страна поделена на избирательные округа, как правило, одинакового размера;

2) избиратели выбирают одного кандидата;

3) кандидат считается избранным, если за него подано больше всего голосов, независимо от их абсолютного количества.

Достоинства мажоритарной системы простого большинства:

обеспечивает прямую и ясно выраженную связь между принципом представительства и избирательными округами: в ней исключена возможность того, что от округа никто не будет избран;

избирателям предоставляется ясный выбор между партиями и их кандидатами;

органы государственного управления получают вполне определенный политический мандат, хотя и отражающий позиции не более чем простого большинства электората;

отсеивает всевозможные политические «крайности», затрудняя малым партиям радикального характера приход к власти;

обеспечивается сильное правительство, поскольку большинство мест в законодательном органе всегда получает какая-то одна партия;

это правительство, как правило, стабильно, поскольку однопартийные правительства внутренне солидарны.

Недостатки:

искажает картину предпочтений электората, давая недостаточное представительство малым партиям;

в силу своего двухполюсного характера, благоприятствующего двум наиболее крупным партиям, эта система ограничивает действительную свободу электорального выбора;

неблагоприятно сказывается на легитимности правительства, потому что на практике оно может быть избрано абсолютным меньшинством, хотя и относительным большинством голосов.

Такая система существует в США, Канаде, Индии, Великобритании.

Избирательная система мажоритарная второго тура (Франция)

Особенности:

1) один избирательный округ избирает одного кандидата;

2) для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов;

3) если ни один кандидат не набирает в первом туре абсолютного большинства голосов, во второй тур выходят два кандидата, получившие больше всего голосов в первом туре.

Достоинства:

расширяет электоральный выбор;

поскольку кандидатам в этой системе требуется привлечь на свою сторону большинство электората, они вынуждены выходить на выборы с более широкой программой;

эта система обеспечивает сильное и стабильное правительство.

Недостатки:

неблагоприятна для «третьих» партий;

проведение второго тура чревато «усталостью» избирателя и падением его интереса к выборам;

велика вероятность того, что позиция выходящих на выборы кандидатов не будет принципиальна – либо из-за того, что политик стремится к популярности «здесь и сейчас», либо из-за того, что он вынужден вступать в соглашения с проигравшими кандидатами.

Избирательная система пропорциональная (большинство европейских стран, Россия)

Особенности:

1) принят принцип одномандатных округов – от каждого округа избирается до пяти человек;

2) партии могут выставлять столько кандидатов, сколько имеется мест в законодательном собрании;

3) кандидаты считаются избранными, если они получили необходимую квоту голосов. Квотой является минимум голосов, необходимых для избрания нужного числа кандидатов. Рассчитывается так: квота = число поданных голосов: (число заполняемых мест +1) + 1.

Достоинства:

система способна обеспечить высокий уровень представительства;

поскольку имеет место состязание кандидатов внутри одной партии, избиратель получает возможность персонально оценить каждого из них;

множественность кандидатов означает, что у избирателей всегда есть выбор в том смысле, к кому из них «нести свои проблемы».

Недостатки:

возникают сложности в формировании правительства (отсутствие доминирующей партии с четкой и твердой программой);

политические силы, не пользующиеся поддержкой в стране, получают представительство в органах государственной власти.

Смешанная, мажоритарно-пропорциональная система, когда одна палата парламента формируется на основе мажоритарной, а другая – на основе пропорциональной системы (Австралия, Германия, Новая Зеландия и др.).

Достоинства:

положительные черты двух избирательных систем способствуют большей представительности законодательного собрания;

при данной системе возможно однопартийное правительство;

система предоставляет избирателю возможность выбрать от округа кандидата одной партии и в то же время проголосовать за другую партию.

Недостатки:

сохранение одномандатных округов препятствует достижению более высокого уровня представительства;

система содействует централизации и усилению партий, поскольку именно они решают, кто баллотируется от округа, а кто включается в партийные списки.

Мажоритарная система в один тур способствует установлению двухпартийной системы, в два тура – объединению партий в коалиции. Пропорциональная система способствует установлению многопартийности.

В России согласно принятому в 2006 г. закону избирательная система претерпела следующие изменения:

а) выборы в Государственную думу проводятся по партийным спискам (одномандатники исключаются);

б) установлен единый день голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления;

в) количество недостоверных и бракованных подписей, за которое кандидатам или их спискам отказывают в регистрации, сокращено с 25 до 5 %;

г) перечень оснований прекращения депутатских полномочий дополнен новым предложением, согласно которому депутат Госдумы утрачивает свой мандат в случае перехода в другую фракцию;

д) барьер для прохождения в органы власти повышен до 7 %;

е) создание избирательных блоков при проведении выборов депутатов в Госдуму не предусматривается;

ж) политическая партия вправе включать в федеральный список кандидатов лиц, не являющихся членами данной политической партии (число таких лиц не должно превышать 50 %);

з) отменен порог явки избирателей на выборы;

и) в избирательном бюллетене отменена графа «против всех».

Подведем итоги

Политическая партия, будучи важным элементом политической системы, участвует в формировании и выражении интересов общества и представляет эти интересы в системе власти.

Целью партии является использование силы организации в борьбе за государственную власть, за ее удержание.

Партийная система – область отношений и взаимосвязей между различными политическими партиями.

Тип партийной системы связан с основными характеристиками политической системы (формой государственного правления, избирательной системой).

Партийная система современной России находится в процессе формирования.

Избирательная система – установленный в законодательном порядке процесс организации и проведения выборов в органы государственной власти, состоящий из совокупности правил и приемов, ведущих к свободному волеизъявлению населения.

Существует три основных типа избирательной системы: мажоритарная, пропорциональная и смешанная.

Согласно принятому в 2006 г. закону избирательная система России претерпела существенные изменения.

Вопросы для самоконтроля

Какие признаки отличают политическую партию от других общественно – политических организаций? Какой признак является наиболее важным и почему?

Какую структуру имеют политические партии?

В чем заключается роль политических партий в политической системе и политической жизни общества?

Какие типы политических партий вам известны?

Какие тенденции в существовании современных партий вы могли бы назвать? Чем можно объяснить кризис партийности?

Каковы основные черты однопартийной, двухпартийной и многопартийной системы?

В чем, на ваш взгляд, особенности возникновения и развития политических партий в России?

Дайте характеристику российской партийной системы на современном этапе. Каковы, на ваш взгляд, перспективы ее развития?

Как различаются типы избирательных систем в современном мире? Каковы достоинства и недостатки каждого типа?

Литература

Барабанов М. В. Роль и место политических партий современной России в формировании государственной власти // Социально-гуманитарное знание. – 2006. – № 5. – С. 330–338.

Выборы – 2007: честная конкуренция или продуманная технология // Человек и труд. – 2006. – № 8. – С. 31–35.

Гельман В. Я. От «бесформенного плюрализма» к «доминирующей власти»? (трансформация российской партийной системы) // Общественные науки и современность. – 2006. – № 1. – С. 46–59.

Дюверже М. Политические партии. – М., 2002.

Исаев Б .А. Современное сотояние теории партий и партийных систем // Социально-гуманитарное знание. – 2008. – № 2. – С. 128–141.

Сергиенко В. Ю. Когда появились «правые» и «левые». У истоков политической традиции // Новая и новейшая история. – 2007. – № 4. – С. 182-188.

Суханова М. И. Зачем России две либеральные партии? // Общественные науки и современность. – 2007. – №6. – С. 61–70.

Шейнис В. Л. Превращение избирательной системы в России // Общественные науки и современность. – 2008. – № 6. – С. 39–53.