- •Введение

- •Общие сведения Технико-эксплуатационные характеристики эвм

- •История развития эвм

- •Классификация эвм

- •Классификация эвм по назначению

- •Классификация эвм по функциональным возможностям иразмерам

- •Функциональная и структурная организация эвм

- •Связь между функциональной и структурной организацией эвм

- •Обобщенная структура эвм и пути её развития

- •Обрабатывающая подсистема

- •Подсистема памяти

- •Подсистема ввода-вывода

- •Подсистема управления и обслуживания

- •Архитектуры эвм

- •Sisd-компьютеры

- •Компьютеры с cisc архитектурой

- •Компьютеры с risc архитектурой

- •Компьютеры с суперскалярной обработкой

- •Simd-компьютеры

- •Матричная архитектура

- •Векторно-конвейерная архитектура

- •Ммх технология

- •Misd компьютеры

- •Mimd компьютеры

- •Многопроцессорные вычислительные системы

- •Многопроцессорные вычислительные системы с общей шиной.

- •Многопроцессорные вычислительные системы с многовходовыми модулями оп.

- •Многомашинные вычислительные системы (ммвс)

- •Многомашинные комплексы

- •Ммр архитектура

- •Структура и форматы команд эвм

- •Форматы команд эвм

- •Способы адресации

- •Классификация способов адресации по наличию адресной информации в команде

- •Классификация способов адресации по кратности обращения в память

- •Классификация по способу формирования исполнительных адресов ячеек памяти

- •Относительная адресация

- •Стековая адресация

- •Теги и дескрипторы. Самоопределяемые данные

- •Процессоры. Центральный процессор

- •Логическая структура цп

- •Структурная схема процессора

- •Характеристики процессора

- •Регистровые структуры центрального процессора

- •Основные функциональные регистры

- •Регистры процессора обработки чисел с плавающей точкой

- •Системные регистры

- •Регистры отладки и тестирования

- •Назначение и Классификация цуу

- •Устройства управления цп

- •Цуу с жесткой логикой.

- •Цуу с микропрограммной логикой

- •Процедура выполнения команд

- •Язык микроопераций

- •Описание слов, регистров и шин

- •Описание массива данных и памяти.

- •Описание микроопераций

- •Условные микрооператоры.

- •Арифметико-логическое устройство

- •Структура алу

- •Сумматоры

- •Классификация алу

- •Методы повышения быстродействия алу

- •Память эвм

- •Организация внутренней памяти процессора.

- •Оперативная память и методы управления оп

- •Методы управления памятью без использования дискового пространства (без использования внешней памяти).

- •Распределение памяти фиксированными разделами.

- •Размещение памяти с перемещаемыми разделами.

- •Организация виртуальной памяти.

- •Страничное распределение.

- •Сегментное распределение.

- •Странично - сегментное распределение.

- •Свопинг

- •Методы повышения пропускной способности оп.

- •Выборка широким словом.

- •Расслоение сообщений.

- •Методы организации кэш-памяти

- •Типовая структура кэш-памяти

- •Способы размещения данных в кэш-памяти.

- •Прямое распределение.

- •Полностью ассоциативное распределение.

- •Частично ассоциативное распределение.

- •Распределение секторов.

- •Методы обновления строк в основной памяти

- •Системы внешней памяти

- •Общие принципы организации системы прерывания программ

- •Характеристики системы прерываний

- •Программно-управляемый приоритет прерывающих программ

- •Организация перехода к прерывающей программе

- •ПодСистема ввода/вывода Принципы организации подсистемы ввода/вывода

- •Каналы ввода-вывода

- •Интерфейсы ввода-вывода

- •Классификация интерфейсов

- •Типы и характеристики стандартных шин

- •Вычислительные системы

- •Общие положения

- •Классификация вс

- •Понятие открытой системы

- •Кластерные структуры

- •12. Библиографический список

- •Содержание

- •1. Общие сведения 5

- •2. Архитектуры эвм 22

- •3. Структура и форматы команд эвм 37

- •4. Типы данных 47

- •5. Процессоры. Центральный процессор 53

- •6. Язык микроопераций 72

- •7. Арифметико-логическое устройство 77

- •8. Память эвм 84

- •9. Общие принципы организации системы прерывания программ 118

- •10. ПодСистема ввода/вывода 125

- •11. Вычислительные системы 134

- •12. Библиографический список 140

Характеристики системы прерываний

Для оценки эффективности систем прерываний могут быть использованы следующие характеристики:

Общее число запросов прерывания(входов в систему прерываний).

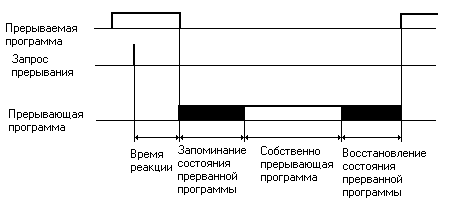

Время реакции– время между появлением запроса прерывания и моментом прерывания текущей программы.

Приведем упрощенную диаграмму процесса (см. рис. 9.1).

Для одного и того же запроса задержки в исполнении прерывающей программы зависят от того, сколько программ со старшим приоритетом ждут обслуживания, поэтому время реакции определяют для запроса с наивысшим приоритетом. Время реакции зависит от того, в какой момент допустимо прерывание. Как правило, в современных ЭВМ прерывание допускается после окончания текущей команды. В этом случае время реакции определяется в основном длительностью выполняемой команды. Оно может оказаться недопустимо большим для ЭВМ, работающих в реальном масштабе времени.

Рис. 9.1. Упрощенная временная диаграмма процесса прерывания

Дело в том, что в таких машинах часто допускается выполнение прерывания после любого такта команды (микрокоманды). Однако при этом возрастает количество информации, подлежащей запоминанию и восстановлению при переключении программ.

Имеются ситуации, в которых желательно немедленное прерывание. Если аппаратура контроля обнаружила ошибку, то целесообразно сразу же прервать операцию, пока ошибка не оказала влияние на следующие такты работы программы.

Затраты времени на переключение программ(издержки прерывания) равны суммарному расходу времени на заполнение и восстановление состояния программы.

Глубина прерывания– максимальное число программ, которые могут прерывать друг друга. Если после перехода к прерывающей программе и до ее окончания прием запросов прекращается, то говорят, что система имеет глубину n, равную 1. Глубина n, равна N, если допускается последовательное прерывание до N программ. Глубина прерывания обычно совпадает с числом уровней приоритетов в системе прерываний.

Вот так выглядят временные диаграммы для прерывающих программ в системах с различной глубиной прерывания (предполагаем, что приоритет каждого последующего запроса выше предыдущего).

Рис. 9.2. Процессы прерывания с различной глубиной прерывания и дисциплиной обслуживания.

Следует отметить, что система с большей глубиной прерывания обеспечивает более быструю реакцию на срочные запросы. Если запрос на прерывание от определенного источника прерывания окажется не обслуженным к моменту прихода нового запроса от того же источника, то возникает так называемое насыщение системы прерываний. В этом случае предыдущий запрос будет утерян.

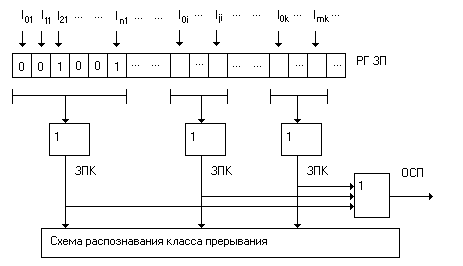

Число уровней прерывания (число классов прерывания). В ЭВМ число различных запросов (причин) прерывания может достигать нескольких десятков или сотен. В таких случаях часть запросов разделяют на отдельные классы или уровни. Совокупность запросов, инициирующих одну и ту же прерывающую программу, образуеткласс или уровень прерывания. Разделение запросов на классы прерывания представлено на рис. 9.3.

Запросы всех источников прерывания поступают на РгЗП, устанавливая соответствующие его разряды в единицу, которая указывает на наличие запроса прерывания определенного источника. Запросы классов прерывания ЗПКформируются схемами ИЛИ, объединяющих разрядыРгЗП, относящихся к соответствующим уровням прерывания. Еще одна схема ИЛИ формирует общий сигнал прерыванияОСП, поступающий в устройство управления процессора. После принятия запроса прерывания на исполнение и передачу управления прерывающий программе соответствующий триггерРгЗПсбрасывается. Следует отметить, что объединение запросов в классы прерывания позволяет уменьшить объем аппаратуры, но приводит к замедлению работы системы прерываний.

Рис. 9.3. Разделение запросов на классы прерывания.