Краткий курс математического анализа. Том 1

.pdf§ 16. Векторные функции |

217 |

Из формулы (16.23) аналогично случаю скалярных функций вытекает инвариантность записи дифференциала векторной функции:

как для зависимой переменной t, так и для независимой τ |

имеем |

dr = rt dt, dr = rτ dτ , |

(16.26) |

т. е. чтобы из второй формулы получить первую, надо подставить во вторую формулу rτ = rt · tτ и заметить, что tτ dτ = dt.

V. Для производных вектор-функций имеют место формулы, аналогичные соответствующим формулам для скалярных функций:

(r1 + r2) = r1 + r2, (f r) = f r + f r ,

(r1r2) = r1r2 + r1r2,

(r1 × r2) = r1 × r2 + r1 × r2.

Здесь все производные берутся в одной и той же точке. Предполагается, что производные, стоящие в правой части каждого равенства, существуют, и утверждается, что в этом случае существуют и производные, находящиеся в левых частях равенств.

Доказываются эти формулы аналогично скалярному случаю. Докажем, например, последнюю из них.

|

Заметив, что r1(t0 + |

t) = r1(t0) + |

r1, |

r2(t0 + |

|

t) = r2(t0) + |

r2, |

||||||||||||||||||||||||||

получим |

= |

|

t→0 |

|

|

× |

|

|

|

|

− |

|

|

|

|

× |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

(r1 |

× |

2 |

|

t=t0 |

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

r |

) |

= lim0 |

lim |

r1(t0 |

+ |

t) |

|

r2(t0 |

+ |

|

t) |

|

r1(t0) |

|

|

r2(t0) |

= |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

× |

|

|

|

|

|

− |

|

|

|

|

× |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

(r1(t0) + r1) |

|

(r2(t0) + r2) |

|

r1(t0) |

|

|

r2(t0) |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

t→ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t × r2(t0) + r1(t0) × |

|

t |

+ t × r2 = |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

= |

t→0 |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

lim |

|

r1 |

|

|

|

|

|

|

|

r2 |

|

|

|

r1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= r |

(t |

) |

× |

r |

(t |

) + r |

|

(t |

) |

× |

r |

(t |

). |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

|

2 |

0 |

|

|

|

1 |

0 |

|

|

2 |

0 |

|

|||||||

Для дальнейшего нам будет полезна следующая

Ле м м а. Если вектор-функция r(t) дифференцируема в точке t0

ивсе векторы r(t) имеют одну и ту же длину в некоторой окрестности точки t0, то производная r (t0) ортогональна вектору r(t0):

r (t0)r(t0) = 0. |

(16.27) |

Действительно, если в указанной окрестности |r(t)| = c, где c — константа, то |r|2 = c2, т. е. r2 = c. Дифференцируя это равенство, получим 2rr = 0, что равносильно равенству (16.27).

Утверждение леммы содержательно лишь в случае, когда r (t0) = = 0 (если r (t0) = 0, то условие (16.27), очевидно, выполняется и без условия постоянства длины вектора r(t)). В этом случае физический смысл формулы (16.27) состоит в том, что у материальной точки,

218 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

движущейся по поверхности шара (r(t) — радиус-вектор этой точки, t — время движения, c — радиус указанного шара), скорость v = drdt всегда направлена при v = 0 по касательной к поверхности шара, т. е. перпендикулярно радиусу шара.

Производные высших порядков для вектор-функции определяются по индукции: если у вектор-функции r(t) в некоторой окрестности точки t0 задана производная r(n)(t) порядка n, n = 0, 1, 2, ...

(r(0)(t) def= r(t)), то производная порядка n + 1 в этой точке (если эта производная, конечно, существует) определяется по формуле

(n)(t)) .

t=t0

Если векторная функция имеет в некоторой точке n производных, то говорят также, что она в этой точке n раз дифференцируема. Можно

и для векторных функций по аналогии со скалярными ввести понятие дифференциалов высших порядков, но не будем на этом останавливаться.

Если векторная функция r(t) = (x(t), y(t), z(t)) n раз дифференцируема в точке t = t0, то в некоторой окрестности этой точки для функции r(t) имеет место формула

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

r(k)(t |

) |

|

|

|

r = r(t0 + t) − r(t0) = |

|

|

0 |

|

tk + o(Δtn), |

Δt → 0, |

k=1 |

k! |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

называемая по аналогии со скалярным случаем формулой Тейлора

(порядка n) функции r(t) с остаточным членом в виде Пеано. Эта формула непосредственно следует из разложений по формуле Тейлора координат x(t), y(t), z(t) векторной функции r(t).

Из всего сказанного видно, что рассмотренные определения и утверждения для векторных функций получаются перенесением соответствующих определений и утверждений из теории скалярных функций.

З а м е ч а н и е 3. Следует, однако, иметь в виду, что не все, что справедливо для скалярных функций, имеет прямой аналог в векторном случае. Это относится, например, к теореме Ролля, а следовательно, и к теореме Лагранжа, частным случаем которой является теорема Ролля.

В самом деле, рассмотрим дифференцируемую векторную функцию r(t) = (cos t, sin t), 0 t 2π (третья координата функции r(t) — тождественный нуль). Поскольку r (t) = (− sin t, cos t), то |r (t)| =

= sin2 t + cos2 t = 1 при любом t [0, 2π], и, следовательно, не суще-

ствует такой точки ξ [0, 2π], для которой было бы r (ξ) = 0, несмотря на то, что r(0) = r(2π).

§ 16. Векторные функции |

219 |

Для векторных функций вместо прямого аналога теоремы Лагранжа можно доказать нижеследующую теорему 1.

Ее формулировке и доказательству предпошлем два замечания. З а м е ч а н и е 4. Если вектор x ненулевой и x0 — единичный

вектор в направлении вектора x, т. е. x0 = x/|x|, то

|

|

|

|x| = xx0. |

(16.28) |

||||

В самом деле, согласно определению скалярного произведения |

||||||||

| |

xx0 = |x||x0| cos xx0. |

(16.29) |

||||||

0| |

= 1, |

а |

0 |

|

|

0 |

= 1, |

|

Здесь по условию x |

|

|

|

|

||||

|

xx |

|

= 0 и, следовательно, cos xx |

|

||||

т. е. равенство (16.29) превращается в равенство (16.28).

З а м е ч а н и е 5. Для любых векторов x и y имеет место нера-

венство |

xy |

|x||y|. |

(16.30) |

|

Действительно, |

||||

|

|

|

||

xy |xy| = ||x||y| cos xy| = |x||y| | cos xy| |x||y|. |

|

|||

Те о р е м а 1. Если |

вектор-функция r(t) непрерывна на отрез- |

|||

|

|

|

||

ке [a, b] и дифференцируема внутри него, то существует такая точка ξ (a, b), что

Если r(a) = r(b), то неравенство (16.31) справедливо при любом выборе точки ξ (a, b), так как его левая часть обращается в нуль.

Пусть r(a) = r(b) и, следовательно, r(b) − r(a) = 0. Если e — единичный вектор в направлении вектора r(b) − r(a), то согласно замечанию 4

|r(b) − r(a)| = (r(b) − r(a))e = r(b)e − r(a)e,

т. е. получилась разность значений скалярной функции

f (t) |

def |

(16.32) |

= r(t)e |

||

на концах отрезка [a, b]: |

|

|

|r(b) − r(a)| = f (b) − f (a). |

(16.33) |

|

Из формулы (16.32) следует, что функция f непрерывна на отрезке [a, b] и дифференцируема во всех его внутренних точках, ибо согласно условиям теоремы этими свойствами обладает функция r(t).

Поэтому в силу формулы конечных приращений Лагранжа существует такая точка ξ (a, b), что f (b) − f (a) = f (ξ)(b − a). Но со-

гласно правилу дифференцирования скалярного произведения имеем f (t) = r (t)e, вследствие чего

f (b) |

− |

f (a) = r (ξ)e(b |

− |

a), a < ξ < b. |

(16.34) |

|

|

|

|

220 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Поскольку в силу неравенства (16.30) имеет место неравенство

то |

|

|

|

|

r (ξ)e |r (ξ)||e| = |r (ξ)|, |

|

(16.35) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

r(b) |

− |

r(a) |

| |

= f (b) |

− |

f (a) |

(16.34) | |

r (ξ) (b |

− |

a), |

a < ξ < b. |

|

|

(16.33) |

|

| |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

(16.35) |

|

|

|

|

Неравенство (16.31) доказано.

§17. Длина кривой

17.1.Понятие кривой. Рассмотрим отображение некоторого отрезка [a, b] числовой прямой R в пространство R3, т. е. такое отображение, которое каждой точке t [a, b] ставит в соответствие

точку M (t) пространства R3. Если в пространстве R3 задана прямоугольная декартова система координат x, y, z, то между точками пространства R3 и тройками чисел x, y, z имеется взаимно однозначное соответствие, а поэтому задание отображения M (t) R3, t [a, b],

равносильно заданию трех числовых функций (называемых координатными) x(t), y(t), z(t), где x(t), y(t) и z(t) являются координатами

точки M (t).

Отображение M (t) R3, t [a, b], называется непрерывным на отрезке [a, b], если на этом отрезке непрерывны все его координатные

функции x(t), y(t), z(t).

О п р е д е л е н и е 1. Непрерывное отображение отрезка в пространство называется кривой или, более подробно, параметрически заданной кривой.

Кривые будем обозначать большими греческими буквами Γ, Λ. Если M (t), a t b, — непрерывное отображение какого-либо отрезка [a, b] в пространство, т. е. кривая Γ, то будем писать

Γ = {M (t) ; a t b}, |

(17.1) |

или |

(17.2) |

Γ = {x(t), y(t), z(t); a t b}, |

|

где x(t), y(t), z(t) — координатные функции отображения |

M (t), |

a t b. |

|

Координатные функции x(t), y(t), z(t) отображения M (t), t [a, b], однозначно задают вектор-функцию r(t), координатами которой они

являются: |

(17.3) |

r(t) = (x(t), y(t), z(t)), a t b. |

Эта вектор-функция называется векторным представлением кривой (17.1). Если вектор r(t) является радиусом-вектором с началом в начале координат, то его концом будет точка M (t). В дальнейшем,

§ 17. Длина кривой |

221 |

когда будут рассматриваться векторные представления (17.4) кривой Γ, всегда будет предполагаться, что вектор r(t) является радиу- сом-вектором с началом в начале координат, т. е. что r(t) = OM (t).

При задании кривой Γ ее векторным представлением (17.3) пишут

Γ = {r(t); a t b}. |

(17.4) |

Множество точек пространства R3, на которое отображение (17.1) отображает отрезок [a, b], называется носителем кривой Γ.

Иногда там, где это не может привести к недоразумению, носитель кривой называется также кривой.

Если O — начало координат в пространстве R3, то конец радиусавектора r(t) = OM (t) при изменении параметра t на отрезке [a, b]

пробегает носитель кривой Γ.

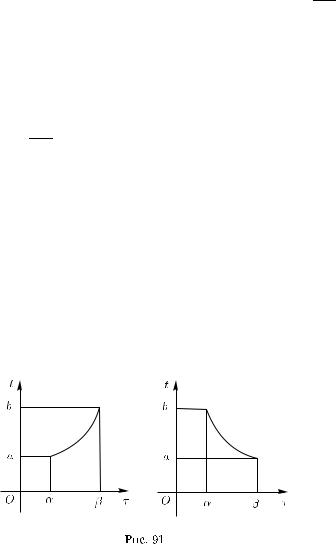

Переменная t называется параметром на кривой Γ. Всякая строго монотонная непрерывная на некотором отрезке [α, β] функция

t = t(τ ), α τ β, |

(17.5) |

отображающая отрезок [α, β] на отрезок [a, b], для которой, следовательно, в случае ее строгого возрастания выполняется условие

t(α) = a, t(β) = b,

а в случае строгого убывания — условие

t(α) = b, t(β) = a

(рис. 91), называется преобразованием параметра t кривой (17.1) (или, полнее, допустимым преобразованием параметра t к парамет-

ру τ ). Обратная к функции t = t(τ ) функция τ = τ (t) является, очевидно, преобразованием параметра для кривой {M (t(τ )); α τ β}.

При преобразовании параметра t = t(τ ) из равенства M (t) = = M (t(τ )), α τ β, следует, что исходная кривая и кривая, получающаяся из нее с помощью преобразования параметра, имеют один и тот же носитель.

222 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

Если t = t(τ ), α τ β, — преобразование параметра, то кривые {M (t) : a t b} и {M (t(τ )) : α τ β} часто называют одной

и той же кривой с разными параметризациями. Таким образом, можно сказать, что кривая — это класс параметрически заданных кривых, связанных допустимыми преобразованиями параметров.

Если координатные функции x(t), y(t), z(t) отображения (17.1) n раз дифференцируемы или n раз непрерывно дифференцируемы (т. е.

имеют n непрерывных производных) на отрезке [a, b], то кривая Γ называется n раз дифференцируемой или, соответственно, n раз непрерывно дифференцируемой кривой.

Преобразованиями параметра n раз (непрерывно) дифференцируемой кривой называются такие n раз (непрерывно) дифференци-

руемые строго монотонные функции (17.5), у которых во всех точках отрезка [α, β] их производная не равна нулю:

t (τ ) = 0, τ |

|

[α, β]. |

|

|

Это условие нужно для того, чтобы обратная функция τ = τ (t), a t b, была также преобразованием параметра τ кривой M (t(τ )), α τ β (см. формулы для производных обратной функции в пп. 1.10.6 и 1.11.2).

Для того чтобы кривая Γ была n раз дифференцируема (соответственно n раз непрерывно дифференцируема, n = 1, 2, ...), необходимо и достаточно, чтобы ее векторное представление (17.2) было n раз дифференцируемо (соответственно n раз непрерывно дифференцируемо). Это следует из того, что непрерывность (дифференцируемость) векторной функции равносильна непрерывности (дифференцируемости) ее координат (п. 16.2).

Точка носителя кривой Γ, в которую при отображении (17.1) отоб-

ражаются по крайней мере две разные точки отрезка [a, b], называется

кратной точкой носителя этой кривой или точкой самопересечений кривой. Если кратная точка носителя кривой Γ имеет в точ-

ности n прообразов при отображении M (t), a t b, то эта точка называется n-кратной.

Если носитель кривой Γ не имеет кратных точек, т. е. отображение (17.1) взаимно однозначно отображает отрезок [a, b] в простран-

ство R3, то кривая Γ называется простой дугой. |

|

R3, |

|||

Точкой кривой |

|

3 |

|

||

|

(17.1) называется пара (M , t), где M = M (t) |

|

|||

a t [a, b]. Точка M R |

|

называется носителем точки (M , t). |

|

|

|

Носитель точки кривой там, где это не может привести к недора-

зумению, называется иногда также точкой кривой.

Если M0 = M (a), а M1 = M (b), то точка (M0, a) называется началом кривой Γ, а точка (M1, b) — ее концом (впрочем, иногда обе точки

(M0, a) и (M1, b) называют концами кривой Γ). Если носители начала

§ 17. Длина кривой |

223 |

и конца кривой Γ совпадают: M (a) = M (b), то кривая Γ называется

замкнутой.

Если у носителя замкнутой кривой нет других кратных точек,

кроме носителя ее начала и конца, который является двукратной точкой, то кривая Γ называется простым замкнутым контуром.

Там, где это не может привести к недоразумениям (например, для простых дуг), точка (M , t) кривой Γ часто обозначается M (t), т. е. тем же символом, что и носитель указанной точки.

Если t1 [a, b], t2 [a, b], t1 < t2, то кривая {M (t); t1 t t2}

называется частью кривой (17.1) или ее дугой

( ) ( )

M t1 M t2

с началом в точке M (t1) и концом в M (t2).

Если носитель кривой Γ лежит в некоторой плоскости, то эта кривая называется плоской.

П р и м е р ы. 1. Рассмотрим две замкнутые плоские кривые:

x = cos t, y = sin t, |

0 t 2π, |

(17.6) |

и |

0 t 4π. |

(17.7) |

x = cos t, y = sin t, |

Их носителями является одна и та же окружность x2 + y2 = 1, но это две разные кривые: у кривой (17.6) параметр t изменяется от 0 до 2π, и эта окружность проходится один раз, а у кривой (17.7) параметр t изменяется от 0 до 4π, и та же окружность проходится два раза.

Носитель кривой (17.6) имеет только одну кратную точку — носитель начала и конца этой кривой. У носителя кривой (17.7) все точки кратные.

2. Непрерывная на некотором отрезке [a, b] функция y = f (x), a x b, задает плоскую кривую x = t, y = f (t), a b, являющуюся, очевидно, простой дугой. Ее носителем является график функции f , а параметром — переменная x. В этом случае пишут

Γ= {y = f (x); a x b}

иговорят, что кривая Γ имеет явное представление — функцию f.

Упорядоченность точек отрезка [a, b] порождает с помощью отоб-

ражения M (t), a t b, упорядоченность точек на кривой Γ =

= {M (t); a t b}. Если t1 < t2, то точка M (t1) кривой Γ называется точкой, предшествующей точке M (t2) этой кривой. Этот порядок

точек называется ориентацией кривой, а кривая, на которой задана ориентация, называется ориентированной кривой.

Порядок точек на кривой |

|

{M (a + b − t) ; a t b} |

(17.8) |

224 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

называется противоположным порядку точек кривой Γ{M (t); a t b} (противоположной ориентацией кривой), а сама кривая (17.8) — кривой, ориентированной противоположно к данной

кривой Γ.

Для ориентированной кривой преобразованием параметра называются только строго возрастающие функции — они не меняют порядок точек, в то время как строго убывающие меняют их порядок на противоположный.

З а м е ч а н и е 1. Задания кривой Γ в виде M (t), (x(t), y(t), z(t))

и r(t), a t b, называют ее параметрическими заданиями, а саму кривую Γ называют также параметрически заданной непрерывной

кривой.

З а м е ч а н и е 2. Если для плоской кривой Γ существует такая функция F (x, y), что координаты всех точек (x, y) носителя кривой Γ

удовлетворяют условию |

(17.9) |

F (x, y) = 0, |

то говорят, что уравнение (17.9) является неявным заданием кривой Γ. Следует иметь в виду, что, вообще говоря, множество всех точек, удовлетворяющих уравнению вида (17.9), не является носителем некоторой кривой в определенном выше смысле даже для достаточно «хороших» функций F (x, y). Например, множество точек, координаты

которых удовлетворяют уравнению

(x2 + y2)(x2 + y2 − 1) = 0,

представляет собой окружность x2 + y2 = 1 и точку (0, 0).

З а м е ч а н и е 3. В случае кривых, лежащих на плоскости, иногда бывает удобно их задавать в полярных координатах ρ, ϕ (ρ — полярный радиус точки плоскости, а ϕ — угол, образованный им с полярной осью), которые связаны с декартовыми координатами x, y

соотношениями |

(17.10) |

x = ρ cos ϕ, y = ρ sin ϕ. |

|

В полярных координатах кривая задается уравнениями вида |

|

ρ = ρ(ϕ), α ϕ β. |

(17.11) |

С помощью формул (17.10) задание кривой уравнением (17.11) сразу сводится к ее параметрическому заданию

x = ρ(ϕ) cos ϕ, y = ρ(ϕ) sin ϕ, α ϕ β,

где за параметр взят полярный угол ϕ.

З а м е ч а н и е 4. Отметим еще, что сформулированное определение кривой не охватывает все то, что интуитивно естественно отнести к понятию кривой, например, прямую линию, гиперболу, параболу и т. п. Чтобы охватить определением и подобные «кривые», следует

226 Гл. 1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной

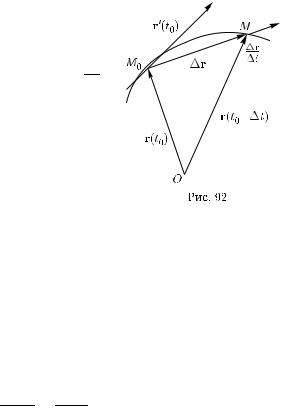

Из сказанного выше следует, что геометрический смысл производной r (t) вектор-функции r(t) состоит в том, что в неособой точке вектор r (t0) направлен по касательной к кривой в конце

радиуса-вектора r(t0). В этом случае вектор r (t0) называется вектором, касательным к кривой в соответствующей точке.

Если r (t0) = ... = r(n−1)(t0) = 0, а r(n)(t0) = 0, то по формуле

Тейлора |

|

|

|

|

|

r(n)(t ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

r = |

|

|

0 |

|

|

tn + o(Δtn). |

|

|

|

|

(17.14) |

|||||

|

|

|

|

|

n! |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Вектор |

r/ tn направлен по секущей M0M , где, как и раньше, |

||||||||||||||||||||

M0 = M (t0), |

M = M (t0 + t), |

а |

|

n! lim |

rn = r(n)(t0). |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t→ |

|

|

|

|

|

|

|

||

Определяя и в этом случае касательную к кривой Γ в точке M0 как |

|||||||||||||||||||||

предельное положение секущих |

M |

M |

при |

t |

→ |

0, |

|

е. как прямую, |

|||||||||||||

0 |

|

|

|

|

т.(n) |

(t0), получим |

|||||||||||||||

проходящую через точку M0 в направлении вектора r |

|

||||||||||||||||||||

ее уравнение в виде |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

ρ(τ ) = r(t0) + r(n)(t0)τ , −∞ < τ < +∞. |

|

(17.15) |

||||||||||||||||||

З а м е ч а н и е |

|

1. |

Если рассматривается плоская кривая r(t) = |

||||||||||||||||||

= (x(t), y(t)), |

a |

|

t |

|

|

0 |

|

|

|

|

то уравнение (17.14) касательной |

||||||||||

|

|

b, и r (t |

) = 0, |

||||||||||||||||||

прямой превращается в уравнение прямой |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

x − x0 |

|

= |

y − y0 |

, |

|

|

|

|

|

|

(17.16) |

||||

|

|

|

|

|

|

x0 |

|

|

|

|

|

y0 |

|

|

|

|

|

|

|

||

лежащей в плоскости кривой. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y = f (x), |

|||||||

Если эта |

кривая задается |

|

непрерывной |

функцией |

|||||||||||||||||

a x b, дифференцируемой в точке x0 (за параметр на кривой |

||||

взята переменная x), то уравнение касательной в |

точке (x0, y0), |

|||

y0 = f (x0), в силу формулы (17.16) имеет вид |

x − x0 |

= |

y − y0 |

, т. е. |

|

1 |

|

f (x0) |

|

y = f (x0)(x − x0) + y0. |

|

(17.17) |

||

Таким образом, получилось, конечно, то же самое уравнение касательной к графику функции, что и раньше (п. 10.3).

Сформулируем еще несколько определений, которые будут использоваться в дальнейшем.

Непрерывно дифференцируемая кривая без особых точек называется гладкой кривой.

Кривая Γ = {r(t) ; a t b} называется объединением кривых Γi,

если

Γi = {r(t) ; ti−1 t ti}, i = 1, 2, ..., n, a = t0 < t1 < ... < tn−1 < tn = b.

Очевидно, что в этом случае начало кривой Γ1 является и началом

кривой Γ, конец кривой Γn — концом Γ, а конец каждой кривой Γi — началом Γi+1, i = 1, 2, ..., n − 1.