- •Предисловие к первому изданию

- •Единицы измерений систем си и сгс

- •Физические свойства меди и алюминия

- •Зависимость физических свойств электротехнической стали от содержания кремния

- •Глава первая принцип действия и устройство машин постоянного тока

- •Во внешней цепи (б)

- •Мотки якОрЯ.

- •Глава вторая магнитная цепь машины постоянного тока при холостом ходе

- •Уравнительные соединения

- •Глава четвертая основные электромагнитные соотношения

- •На технико-экономические показатели машины

- •98 Машины постоянного тока [Разд. I

- •I Круговой огонь представляет собой короткое замыкание якоря машины через электрическую дугу на поверхности коллектора.

- •Взаимная индукция, форма кривой и величина реактивной

- •2) Уменьшению реактивной э. Д. С. И 3) увеличению сопротивления цепи коммутируемой секции. Добавочные полюсы.

- •Глава седьмая потери и коэффициент полезного действия электрических машин

- •Глава восьмая нагревание и охлаждение электрических машин

- •Глава десятая двигатели постоянного тока

- •1. Наиболее удобным, распространенным и экономичным является способ регулирования скорости путем изменения потока ф6, т. Е. Тока возбуждения tB.

- •Регулирование скорости включением сопротивления в цепь якоря

- •Глава одиннадцатая специальные типы машин постоянного тока

- •Глава двенадцатая основные сведения о трансформаторах

- •Виды магнитопроводов.

- •I По конструкции магнитопровода трансформаторы подраз-| деляются на стержневые и броневые.

- •Глава тринадцатая намагничивание сердечников трансформаторов

- •Глава четырнадцатая схема замещения трансформатора и ее параметры

- •I Поэтому электромагнитная связь в трансформаторах весьма высока, а рассеяние мало.

- •1) Приведенное активное сопротивление вторичной обмотки

- •1 А. И. Воль дек. О схеме замещения трансформатора и ее параметрах. «Электричество», 1952, №. 8, с. 21-25.

- •Ib связи с изложенным можно сказать, что в режиме противо-включения существуют только магнитные поля рассеяния.

- •Глава пятнадцатая работа трансформатора под нагрузкой

- •Глава шестнадцатая несимметричная нагрузка трансформаторов

- •Глава семнадцатая переходные процессы в трансформаторах

- •Глава восемнадцатая разновидности трансформаторов

- •Глава девятнадцатая основные виды машин переменного тока и их устройство

- •Основные данные трехфазных гидрогенераторов завода «Электросила»

- •Глава двадцатая электродвижущие силы обмоток переменного тока

- •Глава двадцать первая обмотки переменного тока

- •X, y, z на 180°. При таком повороте этих векторов как при нечетном, так и при чешом d получим три одинаковых сектора векторов, и каждый сектор занимает угол 60° по

- •Глава двадцать вторая намагничивающие силы обмоток переменного тока

- •Н. С. Токов нулевой последовательности

- •Глава двадцать третья магнитные поля и индуктивные сопротивления обмоток переменного тока

- •I Индуктивные сопротивления, соответствующие этим гармоникам, назовем главными.

- •1 A. Ifc Вольдек. Рассеяние по коронкам зубцов в электрических машинах. — «Вестник электропромышленности», 1961, № 1, с. 60—62.

- •Глава двадцать четвертая основы теории асинхронных машин

- •Приведение обмотки ротора к обмотке статора.

- •Уравнения напряжений неприведенной асинхронной машины.

- •Глава двадцать пятая вращающие моменты и механические характеристики асинхронной машины

- •I Пусковой момент при данных значениях параметров машины также пропорционален квадрату приложенного напряжения.

- •I Очевидно, что вид механических характеристик существенно зависит от величины вторичного активного сопротивления.

- •Кратности начального пускового момента и пускового тока.

- •Глава двадцать шестая круговая диаграмма асинхронной машины

- •Глава двадцать восьмая пуск трехфазных асинхронных двигателей и регулирование их скорости вращения

- •Общие положения.

- •Регулирование скорости вращения посредством введения добавочной э. Д. С. Во вторичную цепь двигателя.

- •Глава двадцать девятая особые виды и режимы работы многофазных асинхронных машин

- •28 Mm, 975 об/мин при соединениях обмотки статора в трегулышк"

- •Глава тридцатая однофазные асинхронные машины

- •Глава тридцать первая асинхронные микромашины автоматических устройств

- •Глава тридцать вторая магнитные поля и основные параметры синхронных машин

- •Общие положения.

- •Глава тридцать третья работа многофазных синхронных генераторов при симметричной нагрузке

- •Номинальное изменение напряжения синхронного генератора

- •Глава тридцать четвертая элементы теории переходных процессов синхронных машин

- •Периодические и апериодические токи обмоток индуктора.

- •1Ри этих условиях.

- •Затухание апериодического тока якоря.

- •Глава тридцать пятая параллельная работа синхронных машин

- •Изменение активной мощности. Режимы генератора и двигателя.

- •Вывод формулы угловой характеристики активной мощности.

- •Синхронизирующая мощность и синхронизирующий момент.

- •Глава тридцать шестая асинхронные режимы и самовозбуждение синхронных машин

- •Глава тридцать седьмая синхронные двигатели и компенсаторы

- •Способы пуска синхронных двигателей.

- •Ib подавляющем большинстве случаев применяется асинхронный пуск синхронных двигателей (см. § 36-1 и 36-2).

- •Глава тридцать восьмая несимметричные режимы работы синхронных генераторов

- •Токи и сопротивления нулевой последовательности.

- •I Последние вызывают в машине ряд нежелательных явлений и делают режим работы машины тяжелым.

- •Потери энергии и нагрев ротора.

- •Вибрация.

- •Получим

- •Глава тридцать девятая колебания и динамическая устойчивость синхронных машин

- •Глава сороковая системы возбуждения синхронных машин

- •I Регуляторы, которые реагируют не только на величины отклонения определенных параметров, но и на величины их производных во времени, называются регуляторами сильного действия.

- •Глава сорок первая специальные типы синхронных машин

- •Глава сорок вторая многофазные коллекторные машины и каскады

- •I Однако в коммутируемых секциях к. М. П. Т , кроме реактивной э. Д с, возникает также трансформаторная э. Д. С. Етр, которая индуктируется основным магнитным потоком ф.

- •Список литературы

- •Предметный указатель

Во внешней цепи (б)

![]()

малопригоден для практических целей, Для получения практически свободных от пульсаций тока и напряжения применяют более сложные по устройству обмотку якоря и коллектор (см. гл. 3). Однако основные свойства машины постоянного тока могут быть установлены на примере рассматриваемой здесь простейшей машины. Напряжение постоянного тока на зажимах якоря генератора будет меньше Еа на величину падения напряжения в сопротивлении обмотки якоря га:

Ua = Ea-lara. (1-3)

Проводники обмотки якоря с током 1а находятся в магнитном поле, и поэтому на них будут действовать электромагнитные силы (рис. 1-2, а)

Fnp = BlIa, (1-4)

направление которых определяется по правилу левой руки (рис. 1-3, б). Эти силы создают механический вращающий момент М9м, который называется электромагнитным моментом и на рис. 1-2, а равен

Md» = FapDa = BlDaIa, (1-5)

где Da — диаметр якоря. Как видно из рис. 1-2, а, в режиме генератора этот момент действует против направления вращения якоря и является тормозящим.

Режим двигателя. Рассматриваемая простейшая машина может работать также двигателем, если к обмотке ее якоря подвести постоянный ток от внешнего источника. При этом на проводники обмотки якоря будут действовать электромагнитные силы Fnp и возникнет электромагнитный момент МЬ№. Величины Fnp и Л49Я, как и для генератора, определяются равенствами (1-4) и (1-5). При достаточной величине М3№ якорь машины придет во вращение и будет развивать механическую мощность. Момент МЭи при этом является движущим и действует в направлении вращения.

Если мы желаем, чтобы при той же полярности полюсов направления вращения генератора (рис. 1-2, а) и двигателя (рис. 1-2, б) были одинаковы, то направление действия УИЭм, а следовательно, и направление тока 1а у двигателя должны быть обратными по сравнению с генератором (рис. 1-2, б).

В режиме двигателя коллектор превращает потребляемый из внешней цепи постоянный ток в переменный ток в обмотке якоря и работает, таким образом, в качестве механического инвертора тока.

Проводники обмотки якоря двигателя также вращаются в магнитном поле, и поэтому в обмотке якоря двигателя тоже индукти-

![]()

руется э. д. с. Еа, величина которой определяется равенством (1-1)- Направление этой э. д. с. в двигателе (рис. 1-2, б) такое же, как и в генераторе (рис. 1-2, а). Таким образом, в двигателе э. д. с. якоря Еа направлена против тока /в и приложенного к зажимам якоря напряжения Ua. Поэтому э. д. с. якоря двигателя называется также противоэлектродвижущей силой.

Приложенное к якорю двигателя напряжение уравновешивается э. д. с. Еа и падением напряжения в обмотке якоря:

U =£ 4- / г (\-f\\

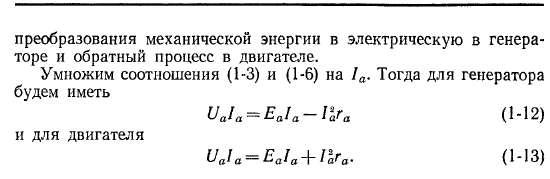

Из сравнения равенств (1-3) и (1-6) видно, что в генераторе Ua < Еа, а в двигателе Ua > Ea. Принцип обратимости.

Из изложенного выше следует, что каждая машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Такое свойство присуще всем типам вращающихся электрических машин и называется обратимостью.

Для перехода машины постоянного тока из режима генератора в режим двигателя и обратно при неизменной полярности полюсов и щеток и при

неизменном направлении вращения требуется только изменение направления тока в обмотке якоря.

Поэтому такой переход может осуществляться весьма просто и в определенных условиях даже автоматически.

Аналогичным образом может происходить изменение режима работы также в машинах переменного тока.

Преобразование энергии. На рис. 1-5 показаны направления действия механических и электрических величин в якоре генератора и двигателя постоянного тока.

Согласно первому закону Ньютона в применении к вращающемуся телу, действующие на это тело движущие и тормозящие вращающие моменты уравновешивают друг друга. Поэтому в генераторе при установившемся режиме работы электромагнитный момент

Рис. 1-5. Направления э. д. с. тока и моментов в генераторе (а) и двигателе (б) постоянного хока

M8M = MB-MTp-Mc, (l-7a)

где Мв — момент на валу генератора, развиваемый первичным двигателем, Мтр — момент сил трения в подшипниках, о воздух

![]()

и на коллекторе электрической машины, Мс — тормозящий момент, вызываемый потерями на гистерезис и вихревые токи в сердечнике якоря. Эти потери мощности появляются в результате вращения сердечника якоря в неподвижном магнитном поле полюсов. Возникающие при этом электромагнитные силы оказывают на якорь тормозящее действие и в этом отношении проявляют себя подобно силам трения.

В двигателе при установившемся режиме работы

Мдм = Мв + Мтр + Мс, (1-76)

где MR — тормозящий момент на валу двигателя, развиваемый рабочей машиной (станок, насос и т. п.).

В генераторе УИЭМ является движущим, а в двигателе тормозящим моментом, причем в обоих случаях Мв и МЬя противоположны по направлению.

Развиваемая электромагнитным моментом Мэм мощность РЭм называется электромагнитной мощностьюи равна

![]()

Левые части этих выражений представляют собой электрические мощности на зажимах якоря, первые члены правых частей —• электромагнитную мощность якоря и последние члены — электрические потери мощности в якоре.

Хотя приведенные соотношения получены для простейшей машины постоянного тока (рис. 1-1), они действительны и в общем случае при более сложной обмотке якоря, так как э. д. с. и моменты отдельных проводников складываются. Эти соотношения являются выражением закона сохранения энергии и отражают процесс преобразования энергии в машине постоянного тока.

Согласно им, механическая мощность, развиваемая на валу генератора первичным двигателем, за вычетом механических и магнитных потерь превращается в электрическую мощность в обмотке якоря, а электрическая мощность за вычетом потерь в этой обмотке выдается во внешнюю цепь. В двигателе электрическая мощность, подводимая к якорю из внешней цепи, частично расходуется на потери в обмотке якоря, а остальная часть этой мощности превращается в мощность электромагнитного поля и последняя — в механическую мощность, которая за вычетом потерь на трение и потерь в стали якоря передается рабочей машине.

Установленные выше применительно к машине постоянного тока общие закономерности превращения энергии в равной степени относятся также к машинам переменного тока,

§ 1-2. Устройство машины постоянного тока

Рассмотрим несколько подробнее устройство машины постоянного тока и приведем краткое описание ее главных конструктивных элементов.

На рис. 1-6 изображен полюс машины. Сердечники полюсов набираются из листов, выштампованных из электротехнической стали толщиной 0,5—1 мм, а иногда также из листов конструкционной стали- толщиной до 2 мм. Так как магнитный поток полюсов в стационарных режимах не изменяется, то листы друг от друга обычно не изолируются.-Сердечник полюса стягивается шпильками,

![]()

концы которых расклепываются. Нижняя, уширенная, часть сердечника называется полюсным наконечником или башмаком. Расположенная на полюсе обмотка часто разбивается на 2—4 катушки для лучшего ее охлаждения.

Число главных полюсов всегда четное, причем северные и южные полюсы чередуются, что достигается соответствующим

соединением катушек возбуждения отдельных полюгов. Катушки всех полюсов соединяются обычно последовательно. Мощность, затрачиваемая на возбуждение, составляет около 0,5— 3°о от номинальной мощности машины. Первая цифра относится к машинам мощностью в тысячи киловатт, а вторая — к машинам мощностью около 5 квт.

Для улучшения условий токосъема с коллектора (см. гл. 6) в машинах мощностью более 0,5 квт между главными полюсами устанавливаются также дополнительные полюсы, которые меньше главных по своим размерам. Сердечники дополнительных полюсов обычно изготовляются из конструкционной стали.

Рис. 1-6. Главный полюс машины постоянного тока

Рис. 1-7. Диск (о) и сегмент (б) стали якоря

Как главные, так и дополнительные полюсы крепятся к ярму с помощью болтов. Ярмо в современных машинах обычно выполняется из стали (из стальных труб в машинах малой мощности, из стального листового проката, а также из стального литья). Чугун вследствие относительно малой магнитной проницаемости не применяется.

В машинах постоянного тока массивное ярмо является одновременно также станиной, т. е. той частью, к которой крепятся другие неподвижные части машины и с помощью которой машина обычно крепится к фундаменту или другому основанию.

![]()

Сердечник якоря набирается из штампованных дисков (рис. 1-7, а) электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Диски насаживаются либо непосредственно на вал (при Da ^ 75 см), либо набираются на якорную втулку (Da 3= 40 см), которая надевается на вал. Сердечники якоря диаметром 100 см и выше составляются из штампованных сегментов (рис. 1-7, б) электротехнической стали. Сегменты набираются на корпус якоря, который изготовляется обычно из листового стального проката и с помощью втулки соединяется с валом. Для крепления к корпусу якоря сегменты отштамповываются с гнездами для ласточкиных хвостов либо с выступающими ласточкиными хвостами (рис. 1-8).

Рис. 1-8. Крепление сегментов стали якоря с помощью ласточкиных хвостов

/ — вентиляционные распорки; 2 — лист стали якоря;

3 — стяжной болт; 4 — ребро ступицы якоря; 5 — лист

ступицы якоря

В сердечнике якоря в зависимости от выбранной системы вентиляции могут быть аксиальные или радиальные каналы. Аксиальные каналы образуются выштампованными в дисках сердечника отверстиями. Радиальные каналы создаются с помощью дистанционных распорок или ветрениц, посредством которых сердечник якоря (рис. 1-9) подразделяется на отдельные пакеты 1 шириной 40—70 мм и каналы 2 между ними шириной около 5—10 мм. Ветреницы приклепываются или привариваются к крайним листам пакетов. Сердечник якоря крепится с помощью нажимных плит или фланцев 6.

В пазы на внешней поверхности якоря укладываются катушки обмотки якоря (см. гл. 3). Выступающие с каждой стороны из сердечника якоря (рис. 1-9) лобовые части обмотки 3 имеют вид цилиндрического кольца и своими внутренними поверхностями опираются на обмоткодержатели 5, а по внешней поверхности крепятся проволочными бандажами 7. Обмотка соединяется с коллектором 4.

![]()

Величина воздушного зазора между полюсами и якорем в малых машинах менее 1 мм, а в крупных до 1 см.

Устройство коллектора машины небольшой мощности показано на рис. 1-10. Он состоит из медных пластин / толщиной 3—15 мм, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками толщиной около 1 мм. Пластины имеют трапецеидальное сечение и вместе с прокладками составляют кольцо, которое скрепляется с помощью

Рис. 1-9. Сердечник якоря с обмотной

нажимных фланцев 4, стянутых стяжными болтами 7. От нажимных фланцев пластины коллектора изолируются миканитовыми коллекторными манжетами 2. Собранный коллектор крепится на валу 6 с помощью шпонки 5. К каждой пластине коллектора присоединяются соединительные проводники — «петушки» 3 — от об-