Русский язык - список заданий 3 / 0708327_3A332_kudryavceva_e_a_speranskaya_a_n_istoriya_russkogo_yazyka_ist

.pdfРаздел 5. Наречие и служебные части речи. 0,388 ЗЕ 6/8 ч. Лекция 8

Служебные части речи. Наречие

Тема 12. Служебные части речи

Служебные части в морфологической системе древнерусского языка выделяем по сложившейся традиции изучения современного русского языка. Роль служебных частей речи, в отличие от самостоятельных, которые называют предмет, признак, действие и пр., – выражать отношения: предлог – между словами в предложении, союз – связывает слова и части сложного предложения, частицы вносят различные смысловые оттенки в предложение. Кроме этого, в древнерусском и старорусском предложении функционировало такое служебное средство, как корреляты. Остановимся подробнее на каждом представителе древнерусской морфологической системы.

1. Предлог. В древнерусском языке (как и в современном русском) предлоги выражали зависимость косвенных падежей существительных, числительных и местоимений от других слов в словосочетании. Вместе с падежными окончаниями они служили и служат для связи слов. Предлоги как неизменяемые служебные слова всегда употребляются только в сочетании со знаменательными словами; в предложении они не играют самостоятельной.

По образованию и по структуре предлоги делятся на два разряда:

∙непроизводные (или первообразные);

∙производные (или вторичные).

Непроизводные предлоги немногочислен: без, в, для, до, за, из, к, на,

над, о (об), от, по, под, пред, при, про, с, у, через… Они состоят из одного,

иногда из двух слогов. По своему происхождению эти предлоги древние. На протяжении всей истории русского языка состав непроизводных предлогов оставался почти неизменным. Большинство из них появилось в праславянском и даже общеиндоевропейском языках и давно утратило генетическую связь с теми знаменательными словами, от которых, произошли. Только путем этимологического анализа можно установить их происхождение.

Характерной особенностью непроизводных предлогов является их многозначность. Некоторые предлоги могут выражать различные грамматические отношения и употребляться с несколькими падежами. Например, предлоги с, по употребляются с тремя падежами: снять со стены, величиной с горошину, работать с увлечением; говорить по телефону, воды по горло, скучать по матери.

121

Производные предлоги образовались в более позднее время от других частей речи, в результате чего появились отыменные, отглагольные, отнаречные и составные предлоги. Большая часть производных предлогов – застывшие падежные формы имен существительных как с предлогами, так и без них. Например, в предлог превратилось наречие между: по своему происхождению это старославянская форма вин. пад. един, числа существительного межда («граница, межа»), а предлог меж является застывшей формой предл. пад. ед. числа древнерусского существительного межи (где безударное окончание [и]

исчезло). В древнерусском языке эти предлоги управляли не только творительным, но и родительным падежом: ср. народно-разговорное меж крутых берегов. Предлог около тоже возник из наречия. Это слово образовано путем присоединения предлога о к форме вин. пад. един. числа существительного коло – «круг». Отметим, как тенденцию развития предлогов в современном русском языке, что разряд производных предлогов на протяжении своего исторического развития пополнился. Либо это сочетаниямя существительных (в косвенных падежах) с простыми предлогами. В таких случаях знаменательные слова постепенно утрачивают свое лексическое значение и приобретают функцию служебных слов (ср.: в течение, в продолжение, со стороны, по поводу, в целях, по причине, по мере, вследствие, насчет, ввиду, вместо, наподобие,

вокруг, вблизи, навстречу и проч.). Либо это немногочисленные предлоги, образованные от глаголов и их форм (см.: благодаря, несмотря на, спустя,

включая, исключая, начиная с и пр.).

2. Союз. Эта служебная часть речи связывает члены предложения и части сложного предложения.

Основная синтаксическая позиция союза в сложном предложении – первое слово во второй или в придаточном предложении независимо от положения придаточной части по отношению к главной.

По своей функции союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы связывают однородные члены предложения или части сложносочиненного предложения как равноправные речевые элементы. Подчинительные союзы употребляются только в сложноподчиненных предложениях и выражают зависимость одного предложения от другого.

Исторически сочинительная связь древнее подчинительной. Об этом подробнее будет сказано в теме о развитии сложного предложения. Здесь же отметим, что первоначально сочинительные союзы были многозначны и выполняли функции средства не только сочинительной, но и подчинительной связи. Так, союз а часто выполнял функцию союзов если, когда. Однако функционирование союза в древнерусском тексте говорит о

122

том случаях синонимического употребления нескольких союзов, например

аще, ажь, даже в значении условных союзов; зане, занеже, понеже,

поелику в значении причинных союзов.

Способов образования союзов можно назвать три: союзы

глогольного происхождения (аще (аче), если, буде (т), хоть); местоименного происхождения (иже, яже, еже, аже, зане (же), поне (же), ежели, нежели, который, какой, кой, елик, кто, что, яко и др.) и

образованные при сочетании служебных слов (только, лишь, едва

(одва), чтобы, абы, дабы, кабы, али, или, аже, даже, ибо).

Формирование системы союзов – это взаимосвязь процессов морфологических, лексических, синтаксических. Например, переход одной

итой же формы слова в другой грамматический разряд: от глагола к союзу или от наречия к союзу. Такие союзы, как аще, хотя, если, образовались из глагола. Частица бы – составная часть продуктивной словообразовательной модели. Результатом соединения этой частицы с сочинительными и подчинительными союзами явилось образование новых модальных союзов: абы, дабы, чтобы, кабы. Союзы иже, iаже, iеже

образовались в результате постепенного перехода изменяемых форм местоимений, восходящих к основе *je, в неизменяемые формы, показатели подчинительных отношений – союзы. Позднее эти лексемы были утрачены словарным фондом языка.

Это объясняется яркой стилистической маркированностью этих союзов, что делало их избыточными в синтаксическом строе. Существует

идругое мнение, высказываемое, в частности, в «Этимологическом словаре славянских языков» (вып. 1. М., 1973, с. 90), по которому союз аще восходит к праславянскому *atje, при этом обращается внимание на близость праславянского *atje и латинского etiam.

Основной фактический состав подчинительных союзов, употреблявшихся в памятниках письменности XI-XVII вв., восстановлен авторами монографии «Структура предложения в истории восточнославянских языков» на огромном историческом материале. Приведём таблицу союзов в их распределении по различным типам предложения. За основу берется современная структурно-семантическая классификация типов предложений. Использование современной классификации в ретроспективном плане в качестве эталона при сравнении может быть оправдано не только соображениями практического удобства; на это также дает право весьма значительное структурное единство системы сложноподчиненных предложений в течение всей истории ее функционирования в русской письменной речи.

123

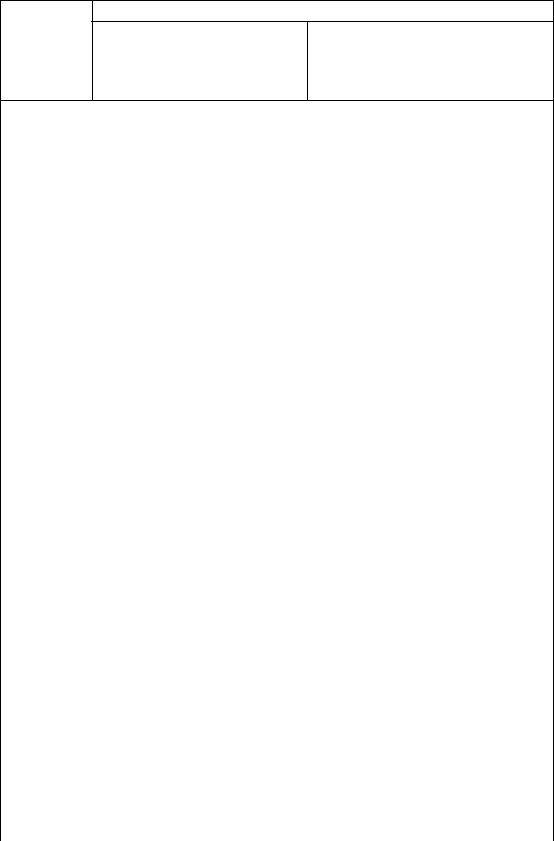

Таблица союзов и союзных слов в сложном предложении

Союзы

Типы сложноподчиненного

времени |

условия |

уступки |

причины |

цели |

|

|

|

|

|

предложения

следствия |

места |

сравнител ьные |

|

|

|

дополнит ельные |

определит ельные |

подлежащ ные |

Глогольного происхождения

аще (аче) |

|

+ |

+ |

|

|

|

|

|

+ |

|

|

если |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

буде (т) |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

хоть |

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

Местоименного происхождения |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

иже |

|

|

|

+ |

+ |

|

|

+ |

+ |

+ |

+ |

яже |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

+ |

+ |

еже |

|

+ |

|

+ |

|

|

|

+ |

+ |

+ |

+ |

аже |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

зане (же) |

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

поне (же) |

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

ежели |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нежели |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

который |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

+ |

какой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

кой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

+ |

елик |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

+ |

+ |

кто |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

+ |

что |

|

|

|

+ |

+ |

+ |

|

|

+ |

+ |

+ |

яко |

+ |

|

|

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

како (как) |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

+ |

+ |

|

|

амо (ямо) |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

камо |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где (кде) |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

+ |

|

иде |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

+ |

|

(идеже) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

куда |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

+ |

|

откуда |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

+ |

|

когда |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

егда (еда) |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

внегда |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

коли |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

докуда |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

124

|

Типы сложноподчиненного предложения |

||||||||||

Союзы |

времени |

условия |

уступки |

причины |

цели |

следствия |

места |

сравнител ьные |

дополнит ельные |

определит ельные |

подлежащ ные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(покуда) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

доколе |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дондеже |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отнележе |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

покамест |

+ |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

Образованные при сочетании служебных слов |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

только |

+ |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

лишь |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

едва |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(одва) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

чтобы |

|

|

|

+ |

|

|

|

|

+ |

|

|

абы |

|

|

|

+ |

|

|

|

|

+ |

|

|

дабы |

|

|

|

+ |

|

|

|

|

+ |

|

|

кабы |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

али |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

аже |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

даже |

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

ибо |

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

Из таблицы следует, что:

1)состав союзов памятников письменности XI-XVII вв. многообразен и существенно отличается от современного,

2)одни союзы функционировали в сложноподчиненных предложениях с различным типом семантико-синтаксических отношений, т.е. были многозначными, а другие были специализированы для обозначения определенных типов связи.

3. Отметим некоторые характерные особенности союзов. Так,

союзы глагольного происхождения характеризуются тем, что они специализированы преимущественно для обозначения определенных семантико-синтаксических отношений. Старославянский союз аще (русский вариант аче)возник из глагольного сказуемого со значением условного будущего а хощет (а хочет). Известный уже первым памятникам письменности, союз аще на протяжении XI-XVII вв. является

125

основным, наиболее распространенным союзом условных конструкций в произведениях книжных, отмеченных религиозной окрашенностью:

Аще моужь самъ не оучитъ, ино соуд،ω бга прiмет. (Домострой).

Значения условия и уступки очень близки. В семантике уступительных конструкций сочетаются отношения основания и следствия с противительным значением. Этим обусловлено использование в письменности XI-XVII вв. союза аще в уступительных конструкциях. Создается как бы формула: аще и… но, (а, да), например:

Аще и вђща душа въ дръзђ тђлђ нъ часто бђды страдаше (Слово о плку Игореве).

Подобному использованию союза аще в уступительных конструкциях в памятниках соответствует современное употребление в таких случаях союза если. Глагольное происхождение союза если (путем слияния глагольной формы есть с частицей ли) очевидно.

В литературе XVI в. союз есть (ли) появляется в сочинениях Пересветова и Курбского, например: и кто бы изъ земли твоеи пођхалъ, по пророку да чюжихъ земель, яко Исусъ Сираховъ глаголетъ ты называешь того измђнникомъ; а естьли изымаютъ на предђле, и ты казнишь различными смертьми (Курбский, Письма).

С XVII в. союз если широко употребляется в памятниках различных жанров, особенно характерен он для произведений, отражавших разговорную речь (Сатиры о пьянстве, пословицы, грамоты). Достаточно чёткая синтаксическая семантика (союз если использовался как специализированный союз условных конструкций) в сочетании со стилистической нейтральностью и поддержкой в разговорной речи – вот те факторы, благодаря которым союз если закрепился в языке и является основным условным союзом современного литературного русского языка.

Ещё один союз глагольного происхождения может быть рассмотрен

– хоть (хотя). Связь этого союза и его фонетических вариантов хотя, хоти, хош с глаголом хотеть очевидна. Этот союз – специализированый для выражения уступительных отношений, вытесняет в уступительных конструкциях союз аще. Союз хоть отмечен в уступительных конструкциях в древнейших памятниках, например: хота бы инъмоу комоу виноватъ. былъ роусиноу : : [ь] Тако оуздти роусиноу. оу ризъ. и на готскомь березт; (Смол. гр. 1229 г.). Однозначность семантики союза хоть делает излишним использование противительного союза но, необходимого при условном союзе аще. Союзу хоть несвойственна жанровая закрепленность.

Союзы местоименного происхождения отмечаются в памятниках древнейшего происхождения. Союзы иже, яже, еже (оже) образованы по формуле: указательное местоимение с основой на *je (и, ie, iа) + частица же. Они не были специализированы для выражения каких-либо конкретных отношений, а служили главным образом для обозначения

126

связи двух частей в предложениях: и рече имъ въ слђдъ мене идђте и iеже м оузьрите твор ща творите и вы и имамы одолђти (Синайский патерик).

В XI-XVII вв. эти союзы еще не утратили связь с местоимениями, сохранив способность согласоваться с определяемым словом главного предложения (в роде, числе, падеже), когда они употреблялись в определительных конструкциях, например: А за кн жь конь, иже тои с п тномъ, 3 гривнђ (Русская Правда).

Большинство союзов, образованных на основе указательных местоимений, отмечены преимущественно в произведениях книжных жанров, только причинный союз зане и условный оже употреблялись в деловом письме, но не были ведущими в ряде союзов, использовавшихся со значением причины и условия. Все союзы этой группы к XVIII в. выходят из употребления. Исключение составляет союз ежели (позднего образования). В старорусской письменности, по наблюдениям С.Е.Морозовой (см. монографию «Структура предложения…», с.200) на период одного XVII в. приходится процесс образования союза ежели, широкое его распространение, а затем вытеснение другими союзами (в основном если). Уже с XVIII в. союз ежели приобретает просторечный характер, который и сохраняет в современном русском языке. Широко известен он в современных русских говорах.

С древнейшего периода письменности изменяемые формы вопросительных местоимений который, кой, какой, каков, елик были специализированы в качестве союзных слов в сложноподчиненных предложениях определительных (или местоименно-соотносительных). Первоначальное значение местоимений какой, который (из двух, из ряда)

– выделительное, чему в немалой степени способствовал корреспондирующий с союзным словом в придаточной части коррелят тот в главной например: и которой попъ учнетъ у тое церкве пђти, и тому попу и причетникомъ церковнымъ платить въ домъ святђи Софии Премудрости Божiи за мой подъђздъ и за десятину и за казенную пошлину на годъ по шти алтынъ по четыре денги (Новгородская грамота 1631 г.). Постепенно первоначальное выделительное значение нейтрализуется определительным; с древнейших пор и до настоящего времени в русском языке за местоимением который сохраняется положение доминирующего союзного слова в определительных конструкциях.

Союзные слова который, какой прошли исторический путь от первых письменных памятников и сохранились до нашего времени; это можно объяснить способностью их к лексикализации (согласованию с определяемым существительным), послужившей основанием для продуктивности местоимений вопросительных корней в качестве союзных слов определительных предложений. В качестве союзных слов в

127

подлежащных сложноподчиненных предложениях эти местоимения употреблялись только в форме именительного падежа.

Союзы и союзные слова, образованные на основе наречий, в

соответствии со своим лексическим значением использовались преимущественно для обозначения определенных семантико-

синтаксических отношений места (где (кде), иде, идеже, куда, откуда, амо(же), ямо(же), камо, покамест) и времени (когда, егда, енегда, коли, докуда, доколе, дондеже, отнележе, покамест). Особое место занимают многозначные союзы яко, как (како) – см. Таблицу. Союз покамест в ранних памятниках используется в придаточных с пространственным значением и временным; и в тех и других его основное значение – указать на предел, локальный или временной. Однако временное его значение вторично и возникло на базе пространственного. Первоначально союз покамест употреблялся со значением локального предела пространства, на которое распространялось действие. Образование его проходило путем постепенного слияния предлога по, местоимения ка (коя, кая) и существительного места. С временным значением в древних славянских памятниках могли употребляться и другие пространственные союзы – где, иде. Факты выражения пространственных и временных отношений одними

итеми же грамматическими средствами свидетельствуют о генетической связи понятий пространства и времени.

Старославянский союз егда с четко выраженным значением времени (вопрос о времени) был самым распространенным временным союзом в письменности XI-XVII вв., при этом отчетливо проявилась стилистическая прикрепленность его к памятникам книжного типа, высокого слога.

Союзы егда, еда, когда, коли специализированы для выражения временных отношений, и в то же время они употребляются в условных конструкциях. Но следует учитывать семантическую близость временных

иусловных отношений, когда отношения условия-следствия в то же время являются отношениями последовательности действий, и очень часто трудно разграничить эти значения в предложении.

Союзы, образованные на основе служебных слов, в древнерусский и старорусский период письменности в сложноподчиненных предложениях изъяснительных и целевых употреблялись широко. Образование «модальных» союзов связано с разрушением старой глагольной системы времен и наклонений. Частица бы представляет собой форму аориста 3 лица ед. числа от глагола быть. Но прежде чем союзы а, да, что в соединении именно с этой формой получили свое окончательное оформление, они употреблялись с разными формами аориста: да быша, да быста, да быхъ, а быхо и пр.

Союзы дабы, абы широко использовались в древнерусских памятниках, преимущественно в летописях. Формирование и активное употребление союза чтобы приходится на период XV-XVII вв., когда он

128

вытесняет из изъяснительных и целевых конструкций все другие модальные союзы. Союз чтобы сохраняет свою ведущую роль и в настоящее время.

Союзы, которые произошли от модально-ограничительных частиц (едва, только, лишь и их фонетические варианты), не нашли широкого распространения в период XV—XVII вв. В дальнейшем эти союзы послужили основой для образования сложных союзов едва только, как только, лишь только и под.

Союзы, образованные от сочетания союза с частицей – или (али), ибо, аже – сформировались еще в дописьменный период. Можно предполагать, что они являются свидетельством древней традиции использования частиц в качестве уточнителей значения служебных слов при выражении определенных семантико-синтаксических отношений.

К этой группе союзов можно отнести союз даже, использовавшийся при выражении отношений цели, образованный из да + же. Только в отличие от всей группы союзов, в которых конкретизатором значения являлись семантические частицы, в союзе даже значение побуждения заложено в первом компоненте – в модальной частице да.

Итак, в процессе исторического развития союзной системы произошли существенные изменения в составе союзов (союзных слов). Развитие союзной системы проходило по линиям (известным, впрочем, по другим морфологическим классам):

∙замены многозначных союзов союзами, специализированными для выражения определенных семантико-синтаксических отношений,

∙отказа от излишней дублетности формальных средств связи (отказ от дублетности в первую очередь распространяется на слова устаревшие, и даже получившие специализацию союзы старославянского происхождения, использовавшиеся преимущественно в произведениях с церковно-религиозной тематикой, выходят из употребления).

4.Частицы

Частицы возникли позднее других частей речи. Они образовывались как от знаменательных, так и от служебных слов. Многие из них по звучанию совпадают со знаменательными словами: глаголами (пускай, давай и др.), наречиями (как, просто, точно и др.), местоимениями (то, все и др.), союзами (а, да и др.). По значению и роли в частицы делятся на три разряда: формообразующие, отрицательные и модальные. Наиболее многочисленны модальные частицы. Они вносят различные смысловые оттенки в предложение, а также выражают отношение говорящего к тому, о чем идет речь в предложении (стоит вспомнить современный русский язык):

ü вопрос (ли, разве, неужели, как),

129

üвосклицание (что за, как, так),

üуказание (вот, вон, это),

üсомнение (вряд ли, едва ли),

üуточнение (именно, подлинно, точь-в-точь, ровно, точно, как раз),

üограничение (только, лишь, исключительно, почти, единственно),

üусиление (даже, ни, и, же, ведь, у, все, все-таки, то),

üутверждение (да, так, точно),

üсравнение (будто, словно, ровно, как бы, якобы),

üпередачу чужой речи (де, дескать, мол),

üсобственно модальность (авось, небось, пожалуй, чай, едва ли, вряд ли) и др.

Говоря о древнерусском тексте, обычно речь идёт о нескольких, наиболее употребительных частицах – ли, бо, же, бы.

Синтаксическая позиция частицы, уточняющей значение союза, всегда непосредственно после союза (в придаточном предложении). Несмотря на полифункциональность частиц, в позиции после союза они были определенно специализированы для выявления и уточнения различного круга семантико-синтаксических отношений. Наиболее четко было специализировано употребление частиц ли и бо: частица ли в позиции после союза постоянно связана с условным значением конструкции, частица бо – с кругом значений причинного характера. Употребление частицы бы всегда связано с особой модальностью придаточного предложения; в соединении с многозначными союзами она служит для выражения целевых, изъяснительных значений в отношениях между частями сложноподчиненного предложения. С ее участием образуются союзы (яко бы, еже бы, что бы и др.). Наименее специализированно употребляется частица же. Она способна занимать в предложениях несколько позиций. В позиции после союза частица отмечена в самых ранних памятниках восточнославянской письменности. Она входит в состав сложившихся еще в общеславянскую эпоху союзов, в основе которых были древние указательные местоимения. Такова структура союзов иже, еже, яже, а также понеже, занеже и др. (см.

сказанное ранее).

В некоторых восточнославянских текстах XV-XVII вв. – летописях, письмах, в языке науки и в художественной литературе – наблюдается заметное увеличение общей употребительности частиц, причем часто их употребление мотивировано не смыслом конкретного предложения, а особенностями жанрово-стилевого порядка. Это можно проследить, в частности, и в позиции после союзов в сложноподчиненных предложениях. При этом довольно широко распространяются тавтологические сочетания «специализированный союз +

130